中国古代髹漆家具简介:藏传佛教蒙古家具

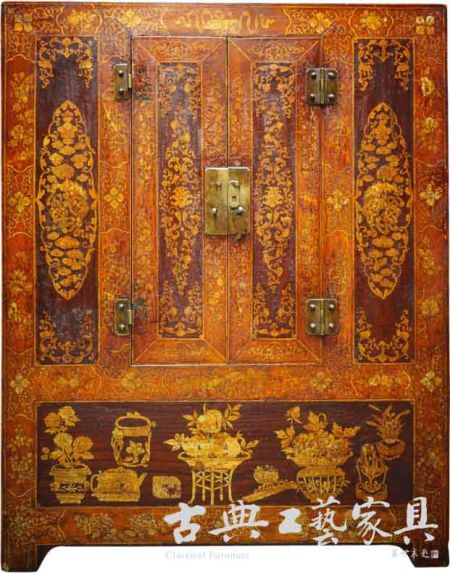

图1 蒙古贵族金漆二门柜,松木 18世纪长78,宽35,高99公分。(现藏于美轮博物馆)

图1 蒙古贵族金漆二门柜,松木 18世纪长78,宽35,高99公分。(现藏于美轮博物馆)

图2 《黄金家族》,13世纪,宋元交接时期的壁画。

图2 《黄金家族》,13世纪,宋元交接时期的壁画。

图3 蒙古包室内陈设的整套家具,20世纪上半叶,原产于内蒙古包头。(现藏于美轮博物馆)

图3 蒙古包室内陈设的整套家具,20世纪上半叶,原产于内蒙古包头。(现藏于美轮博物馆)

中国古代髹漆家具简介,兼起居文化的形成(七)

文、图/特约撰稿 郑克峰 编辑/刘根旺

人物名片>>>

郑克峰,北京美轮运输公司总经理,个人及公司从事中国古代家具收藏与研究约20余年,并在北京成立北京美轮博物馆,收藏以具有历史、文化价值的髹漆家具为主。

公元1196年,铁木真在各项有利因素的具备与推动下,被推选为蒙古部落的一个汗, 他采用“成吉思汗”为名,这就是后来西方人所熟知的CHINGGISKHAN 。公元1206年,在他约45岁时,经过了18年的征战与挫折之后,终于在蒙古草原的库里勒台大会上,几乎所有相关的突厥与蒙古部落,一致尊称成吉思汗为“大汗”。于是成吉思汗以及他的子孙们所率领着的蒙古铁骑,在13世纪开始了他们对中国、伊斯兰、俄罗斯、以及环地中海地区文明的攻占与征程。根据英国牛津大学人类基因学教授布莱恩·赛克斯(MR BRIAN SYKES)有关男性染色体的研究,成吉思汗可能是人类历史上最为广泛成功的单体染色体传播者,他目前在全世界范围内可能至少有1,600万名后裔族群。

藏传佛教家具发展的历史背景

库里勒台在蒙语里是“大聚会”意思,蒙古人从氏族部落时代起,有关氏族部落酋长的选举、战争、围猎、以及隆重宗教活动等决定,都是由特权阶层的贵族在库里勒台大会上决定的。我们可以想像并且十分肯定的是,成吉思汗当时令人信服地获得大汗的称号与地位,其背后功不可没的还有着萨满教宗教领袖萨满阔阔的鼎力运作、支持。但随后,这个萨满阔阔企图以宗教的力量来干预施政,这令成吉思汗无以容忍,因此他授意同胞弟弟铁木哥,以一种简单明了的所谓体面的“不流血”的处决方式,将萨满阔阔拖出廷帐,予以铲除。这可能是蒙古历史的首次也是唯一的一次政权统治与宗教之间的角力争锋范例。就此确立了萨满教或其它宗教只能作为黄金帝国的统治工具的角色,它必须位于一个从属的地位。而萨满教所宣扬的万物有灵理论,虽经改良地已糅合了当时部分聂思脱里派基督教(景教)与某些中原文化的内容,但其终极目的却只是为了让蒙古族群的人们确信,大汗就是神的体现、腾格里的化身。成吉思汗及其子孙的统治,就是腾格里的统治,而反对他们,就是等于反对腾格里,这是草原帝国一切事物所存在的前提。

蒙古族以“苍天”作为永恒的最高神,腾格里在蒙语里是“长生天”的意思。在13世纪的蒙古部落以及中原汉族的广褒区域,除了萨满教以外,人们还可以看到聂思脱里派基督教教士、汉传佛教僧侣、道教道士、西藏喇嘛、以及伊斯兰教毛拉的盛极与流行。正因如此,我们后人有了机会看到,在宗教信仰以及族群人数如此之相对薄弱的蒙古部落,在当地域广阔的草原帝国形成之后不久,它其中的钦察汗国很快就依附了基督教,而伊儿汗国、察合台汗国、窝阔台汗国则很快就依附了伊斯兰教。并且这些汗国在皈依了这些宗教以后,蒙古帝国的各个汗国被各自所处地区的宗教文化迅速同化,而蒙古人亦迅速地丧失掉了自身极其宝贵的凝聚能力。

但无论如何,从理论上来说,多一分宗教信仰,人的内心就会多一分敬畏与恐惧,也就有了普遍意义上的多一分的容忍,蒙古人对于其它众多宗教的容忍,这样反而保证了蒙古人迄今为止其自身的腾格里信仰,而且这个容忍在当时,还是某种程度上的拿来主义。蒙古借用回纥人的文明来作为自己的文字与官方语言,成吉思汗任命回纥人塔塔统阿负责教导他的那些儿子们去学习回纥文字, 并用其来书写蒙古语,而且还用回纥字来篆刻帝国印章或颁布签署官方的条文法令。而且非常难能可贵地贯穿蒙古人整个的历史。

以上就是蒙古的藏传佛教家具得以发生发展的相关历史背景。

蒙哥时代,佛教成为主导宗教

上述的成吉思汗的多元宗教自由的治国之策,在蒙哥统治时代,开始发生了一些变化。

蒙哥是成吉思汗四子拖雷的长子,当他在43岁的时候(公元1250年),开始掌控成吉思汗黄金家族的帝国大业。这时他和他的弟弟忽必烈,不约而同地将目光及其主要精力从欧洲转移到了地处远东的中国。这是一件非常令人不可思议的事情,因为在其前任的帝国统治者窝阔台及其遗孀母子的掌控期间,曾不遗余力地将蒙古势力向西方拓展而由于蒙古统治集团内部的矛盾纷争,令彼时的欧洲,不止一次幸运地阴差阳错般躲过了蒙古大军的洗劫。

公元1255年,蒙哥在今距乌兰巴托以西365公里处的和林,出席了一场为佛教与道教人士所举行的辩论会。次年,他在哈拉和林宫召开了一次佛教会议,在会议上,他将佛教比喻为手掌,而将其他宗教则比喻为手指。自此,佛教在蒙哥时期掌控领导下的80%以上的蒙古族群以及中原北方汉族臣民之中,开始占据宗教的主导地位。

事实上,这在很大程度上,不仅令中原古老文明得以幸运地保持延续,而蒙古人也开始了其融合多种文化并探寻其自身家具家居的文化历程。而这个多元文化的影响,在成吉思汗时代实际上既已开始产生。

13世纪~16世纪,蒙古发展历史与家具、壁画中家具欣赏

这是13世纪,在宋元交接时期的壁画,描绘的是《黄金家族》接受朝拜的场景。

“黄金家族”,是对成吉思汗家族的尊称。这幅壁画像,从位于今内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗的成吉思汗灵柩中取出。在这个地方,现在每年都要举行大祭仪式,蒙古族群视此处为圣地。在画面当中,享有至尊地位的成吉思汗与其爱妻孛儿帖,衣着盛装,并排地端坐在高高的龙椅宝座之上,接受着贵族们的献礼与跪拜。这个宝座的背屏结构,与藏传佛教的大喇嘛班禅的坐具或中原地区的宝座靠背,有一些类似,但采用的应该是五彩描金绘画而非雕刻纹饰。

在该壁画的正中下方,摆放的是一件红漆矮桌,用以陈放瓷器礼品,成吉思汗夫妇可以远远地欣赏。这个红漆矮桌,按画法几何学的俯视图,是一个梯形结构。从成吉思汗夫妇的视觉角度,其面对着的应该是梯形平行线的长边而短边冲外。这件家具,原本应该是陈设于成吉思汗的金色大帐之内,方便其用以餐饮,或读书写字。

由此我们可以得知,至少在成吉思汗的执政时代,除了其相关执政、外交、礼仪的威严必须之外,蒙古部族可能是根本就没有,也没有必要会有大型的家具。这是因为,即便在成吉思汗的廷帐,其内部的呈几何圆形的平面空间,仍然局促有限,因此也非常有必要以节省并高效使用帐篷内部空间的角度,来设计制作这种在水平方向上呈几何梯形的小桌。这个小型化的家具家居传统在蒙古至少被保留至19世纪。事实上,我们从壁画中看到的这个梯形矮桌的几何结构,在20世纪的上半叶,仍旧可以找到相当多的制作范例。

该套家具出现于20世纪上半叶,原产于内蒙古包头,是曾经陈设并使用于蒙古游牧家庭的成套家具。

这是我们能够收集到的唯一整套的蒙古包室内陈设家具,除了那件托盘以外,共计8件,而且没有床具。它之所以相对珍贵有趣,是因为非常客观地反映了当时这个以游牧为生的蒙古族家庭内部成员的二元宗教信仰。在图中的前排中央,是一件由家庭成员中的佛教教徒用于供奉佛像的藏传佛教佛龛。而在图片中的后排之左,却是一件在顶部上端的两边有着罗马柱装饰风格的二门亮格柜,在她的上方原本应该悬挂有耶稣像或十字架,以供家庭成员中基督教教徒的顶礼膜拜。

需要说明的是,该套家具可能原本就是没有设计与制作床具。蒙古包里的狭小的圆形空间,根本就没有摆放床具的位置。但在法国人卢布鲁克(Mr Lou Brooke)留下的记录中,蒙哥在他的统治时代已开始学习使用床具。公元1253年,应法兰西国王路易九世的派遣,方济各会的会士卢布鲁克前往蒙古造访,并于次年的1月4日得到了蒙哥的接见。卢布鲁克对此作了详细的记载:“蒙古人带着我们进入帐殿,从卷起的挂在门前的毛毡走进去,我们唱起赞美诗,金色的布覆盖了整个帐幕的内壁;帐幕中央,用树枝、苦艾草的根和牛粪放在一个小火炉里生火。蒙哥端坐在一张小床上,看上去大约45岁,中等身材,扁平鼻子,穿着一件光鲜的皮袍。他吩咐给我们斟上白葡萄酒般清澈甜润的米酒,稍后又命拿来各种猎鹰,放在他的拳头上让我们观赏。在一位聂思脱里教教徒翻译的帮助下,我们进行了交流。”

在蒙哥执政的前后时期,蒙古人的心理特征以及文化生活内容的各个方面,随着战争的不断外延而遭遇到了外来文化的强大冲击。比如,在这个时期葡萄酒开始成为欧洲最为盛行的饮品,另一个方面,中国南部纵横交错的山脉河流以及密集的城市人口,却让缺乏相应城市战斗经验的蒙军非常头痛。为此蒙哥把自己的全部精力都投放到了中国事务上。幸运的是他得到了弟弟忽必烈的鼎力帮助。忽必烈不仅忠诚得力而且也非常崇尚中国文化。并且蒙哥任命中国学者姚枢为忽必烈军队的谋士,还负责教授忽必烈基本的中国文学知识。

图4 《吐蕃藏传佛教萨迦派法主八思巴会见忽必烈》,13世纪,元代壁画。

图4 《吐蕃藏传佛教萨迦派法主八思巴会见忽必烈》,13世纪,元代壁画。

该幅是13世纪的元代壁画。

中国北部的辽阔草原,在辽夏金元时期,佛教非常盛行。来自吐蕃西藏的高僧,其社会地位非常显赫,这里除了人类对宗教的本能需求之外,还有宗教领袖所具有的,世俗统治者所无法取代的,在臣民心理上的凝聚作用。忽必烈对于藏传佛教的钟爱,可能始于其自动接受中原文化的崇拜心理,也是源于他那复杂的人性化的政治策略。在图中描绘的忽必烈的宝座,较之图1中的那件其祖父成吉思汗的乘用,显得雕刻有所增多但稍逊华丽,呈现出的已完全是藏传佛教的家具型制。

约公元1256年,忽必烈几乎征服了中国全境,成为在当时世界上文明程度最高、农业最为发达、人口最为稠密的中国的主人。忽必烈在原察哈尔以东、多伦诺尔附近的上都府建设了一批宫殿,作为其夏季驻地。随后又开始在原北京建筑群的东北营建立新城,赐名“大都”而作为蒙古君王贵族们的冬季驻地。忽必烈决定把自己的王朝建设成为一个传承汉族封建的正统王朝,建国号为“大元”。这是他的一个由蒙古大汗转变而为中国天子的过程,当然也是他和他的后代抛弃部分蒙古传统而逐步融入汉人文化与生活方式的过程,令他们与另一些蒙古族人在各个方面有了一些明显的差异,为此忽必烈及其后来的继任,曾经遭遇了那些企图忠实于老的传统的蒙古人、以及蒙古化了的突厥人的纷纷反对。

由于历史文献与实物资料的缺乏,我们很难十分精确地建立一个蒙古族群在13世纪的家具家居生活的参照体系,但毋庸置疑的是,忽必烈征服了中国,而中国的文明也征服了他。忽必烈的后来的继任者,大多都是虔诚的佛教徒,他们对藏传佛教皆倍加推崇,曾经把很多的佛经翻译成蒙文。而其上流及中产阶层的生活方式,亦开始受到藏传佛教、中原汉文化、以及其他宗教的深刻影响。

图5 《欢喜佛图》,13世纪壁画。

图5 《欢喜佛图》,13世纪壁画。

这是13世纪壁画,欢喜佛图作为藏传佛教的艺术品,在元代曾经广泛流传。

图6 《穿素色半臂服的蒙古妇女》,13世纪 壁画。

图6 《穿素色半臂服的蒙古妇女》,13世纪 壁画。

这是一幅13世纪在内蒙古出土的元代壁画,画面中的蒙古贵妇身着民族传统特色的半臂素服,乘坐的却是一件中原北方汉族设计制造的“明式家具”,髹黑大漆的高束腰云纹三弯腿坐墩,无疑表明了中原北方汉族的家具与家居文化对于蒙古人日常生活所发生的巨大影响。

公元1294年2月18日,忽必烈驾崩,享年79岁,其之后的铁穆耳,也是一个可以圈点的精明君主,但却英年早逝,年仅42岁。在此之后,蒙古人在中国的皇帝,一个比一个缺乏蒙古人金戈铁马的天性,一个比一个满足于骄奢安逸的生活,忽必烈所建立的大元王朝,开始呈现衰败,最终在不到100年的公元1368年坍然倒塌。为此,蒙古人又回到了广褒的草原,重新品味那种随季节而迁徙的游牧生活,但他们之前所接触到的由各种文化所交织在一起的人类文明,无疑地却从此与他们紧密地结合在了一起,如影随形。

17~19世纪,西蒙古时期佛教家具盛行

公元1606年,位于中国东北部松花江与日本海之间的女真人努尔哈赤,把7个女真部落统一而为一个称为“满国”的汗国。公元1626年,努尔哈赤的儿子皇太极击败了东蒙古,也就是今内蒙古的鄂尔多斯部、土默特部、以及察哈尔部,并使他们归顺到了满族王朝,而皇太极也得到了他们持久的忠诚追随,直至满清的灭亡。

西蒙古人主要是指绰罗斯部、杜尔伯特部、土尔扈特部与和硕特部。土尔扈特人于1623年在伏尔加河的下游定居了下来并控制着里海草原,但在18世纪下半叶,其生存的环境因为来自沙俄的压力而恶化,沙俄不仅强迫他们当兵打仗充当炮灰,并且还强迫他们改信东正教而不许皈依佛门。公元1771年1月5日,土尔扈特人7万户约17万人,最终以超过半数以上的人员损失,突破沙俄攻击,回归抵达伊犁河谷。

和硕特部是藏传佛教格鲁派也就是黄教的虔诚信徒,他们与公元1636年在青海周边和柴达木开辟了自己的领地,并通过两次战争彻底解除了红教对黄教的威胁,开始了在西藏的政治自治并受到清朝的承认。

大约也是在17世纪的上半叶,绰罗斯部以及杜尔伯特部在黑额尔齐斯河、乌伦古河、叶密立河、以及伊犁河流域建立了准葛尔国,并在公元1690年达到鼎盛。公元1717年12月,信奉喇嘛教的准葛尔人,利用当时西藏政治与宗教的动乱而攻陷拉萨,洗劫了自己的宗教圣地布达拉宫。准葛尔国的日益强大,令清朝皇帝康熙、雍正、以及后来的乾隆一直心中不安。在公元1759年,清朝军队完成了对准葛尔伊犁河谷及其附属的伊斯兰喀什噶尔的吞并,从此喀什噶尔已改名为“新疆”,意即大清王朝的新的边疆。

自此,西蒙古人的企图复辟成吉思汗帝国的梦想,终成泡影。在定居民族先进武器的攻击下,草原游牧民族已经完全丧失了其弓强马壮的优势,这也标志着农耕地带对草原游牧的最后胜利。

图7 蒙古佛像背光,松木,18世纪,长56,宽63,高30公分。(现藏于美轮博物馆。)

图7 蒙古佛像背光,松木,18世纪,长56,宽63,高30公分。(现藏于美轮博物馆。)

图8 蒙古双龙小柜,松木,19世纪。长60,宽38,高47公分。(现藏于美轮博物馆。)

图8 蒙古双龙小柜,松木,19世纪。长60,宽38,高47公分。(现藏于美轮博物馆。)

图9 蒙古明式花瓶绘画炕桌,松木 ,19世纪,长63,宽63,高30公分。(现藏于美轮博物馆。)

图9 蒙古明式花瓶绘画炕桌,松木 ,19世纪,长63,宽63,高30公分。(现藏于美轮博物馆。)

图9 蒙古明式花瓶绘画炕桌,松木 ,19世纪,长63,宽63,高30公分。(现藏于美轮博物馆。)

图9 蒙古明式花瓶绘画炕桌,松木 ,19世纪,长63,宽63,高30公分。(现藏于美轮博物馆。)

目前我们在中国境内外所能观察到的那些藏传佛教蒙古家具,基本上都是设计、制作、以及陈设使用于以上的这个公元18至19世纪时期。( 图1、图7~图10 )是我们收集到的部分实物,谨示以读者供作参考。

从曾经能够观察到的一些蒙族清代家具,我们得出的结论是:蒙古家具重视髹漆绘画而不喜或不擅雕刻。但是,从前几年我们在外蒙古乌兰巴托市得到的极其有限的观察经验却是,除了在当地的藏传佛教的庙宇之外,在外蒙的现代中产阶层的家庭室内,即便有的话,摆放的却是少数一些木本色的,有着一些雕刻装饰的,质量乏善可陈的现代特色的蒙古家具。而我们最近几年的通过对内蒙古呼和浩特市的一些居民室内陈设的观察得知,内蒙的城市中产阶级家庭中的具有蒙古文化传统元素的家居陈设,几乎是零。

我们将在稍后的文章,来尝试探讨一下有关中国古代青海甘肃绘画髤漆家具家居方面的一些内容。

【未完待续】

- 上一个宝物: 藏家收藏的晚清木雕摆件赏析

- 下一个宝物: 中国篆刻艺术语言钩沉