近代文人手札赏析

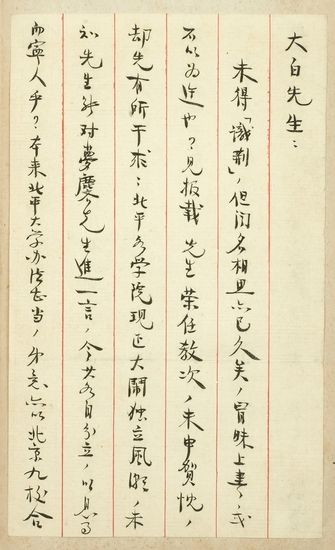

周作人手札

周作人手札

文人大都身居官位,受过良好教育,他们的信函墨迹,虽然可能篇幅不长,甚至仅片言只语,但书法底蕴普遍深厚,内容也往往具有文献价值。信函书札都是“孤品”,不仅包含着史料、艺术、文物等多方面的价值,对研究历史人物及其所处时代亦不可或缺,而且内容可信度很高,相对书画作品而言,赝品也较少,故历来受到人们重视。

张伟

文人书简虽为短章,在展现历史细节,显露文人性情方面却尽有其独特优势。

(一)

书简虽小道,其间显示的文化意义和人格魅力却不容小觑。周作人于1929年8月曾致刘大白一信,事涉上世纪20年代末北平大学区风潮。发生于1928年至1929年的北平大学区风潮,是一场由于南京国民政府改革教育行政制度而引发的学界反抗运动。当时南京政府准备施行大学院及大学区制,其中一项计划即欲将北大、北师大等北平国立九校合并改称为中华大学,由李石曾担任校长。这项计划进程复杂,涉及各校不同利益及教育经费的分配,很多学生表示反对,北大等校纷纷开展复校独立运动。当时周作人已是知名教授,分别在北大、北师大、女师大及女子学院任课,受学生委托,向时任教育部常务次长、但却从未谋过面的刘大白写信,请其向教育部长蒋梦麟进言,使风潮早日解决。周作人认为,北平九校合并虽有其一定道理,“唯各校各有其历史,不易融合,且多与李石曾先生有意见,曾大加反对,现在大学已停止,遂有非分立不可之势。”故独立“于理并不甚悖”。现既已同意北大、北师大独立,其他各校将“以九校一律平等为口实”,势必“有许多宣言请愿等将纷援”,因此“大可就此一律解放,省却好些纠纷”。周作人的信虽然未必能起什么实际效用,但却体现了知识分子对时局关注,欲借助自己社会影响力帮助学生,尽其所能的优良传统。《十老营救被捕学生函稿》也是这方面的一个很好例子。抗战胜利不久,内战全面爆发,物价暴涨,经济崩溃,教育经费严重匮乏,人民陷入空前灾难之中。“反饥饿、反内战、反迫害”成为不可阻挡的历史潮流,全国各地学生相继举行罢课并游行示威,当局则进行弹压。1947年6月,为营救上海各校被捕学生,由陈敬第(叔通)、张元济出面,起草了致上海市市长吴铁城、上海警察局局长兼淞沪警备司令部司令宣铁吾的函稿,表示学潮“为尽人所同情”,呼吁市府“以静持之,先将被捕之学生速行释放,由学校自与开导;其呼吁无悖于理者,亦予虚衷采纳,则教育前途幸甚,地方幸甚”。函稿由唐文治领衔,陈敬第、张元济、张乾若、李拔可、陈仲恕、叶揆初、钱自严、项兰生、胡藩青等十人签名,送达市府。难能可贵的是,上图收藏的这份函稿保留了从草稿开始,历经第一稿、第二稿直至最后定稿等全部过程,形成痕迹历历可辨,其间陈叔通、张元济等发起人心思绵密,既要借重老人的影响向政府施以一定的压力,一切从事件圆满解决处着手,而又须时时处处为签名者安全着想,不能出半点意外,胆气之凛然,处事之谨慎,经验之老到,令人感佩。

(二)

研究历史往往会碰到很多困惑,有些事件的内幕若隐若现,关系错综复杂,细节模糊不清,令探究者大有陷入“山重水复”之困境;而随着当事人来往书信的发现披露,真相水落石出,这时往往会有“柳暗花明”的愉悦。林纾、高凤谦、汪康年之间关于《巴黎茶花女遗事》一书的通信披露就是生动一例。1899年春,林纾和王寿昌分别以“冷红生”和“晓斋主人”的笔名合作翻译,由魏瀚出资,请当时福州最著名的书坊主人兼雕版良工吴玉田刻版,发行了法国小仲马著《巴黎茶花女遗事》一书,由此拉开了晚清小说界革命的序幕。但真正让这部书风行全国的,是同年夏天,上海报人汪康年获得小说版权的转让,迅速推出“素隐书屋”版铅印本,并借助手中的报刊版面广泛宣传,是书由此始广为人知,“冷红生”的真实身份也被揭秘,近代文学史上才得以诞生“林译小说”这一专有名词。其间内情颇为复杂,可谓一波三折,诸如福州吴玉田本雕版印刷所耗费的成本、高凤谦中介《茶花女》译本版权转让的内幕、林纾对汪康年“重价购取”宣传的不满、“素隐书屋”版《茶花女》出版的大致时间和印数等等内情的考证揭秘,均有赖于上图所藏“汪康年师友书札”的出版披露。其中,林琴南(即林纾)致信汪康年,声明“不受酬资”的“礼貌抗议”虽然只是一段小插曲,但也因凸显了那个时代的文人心态而颇具意义。在稿酬制度出现初期,社会对它的看法仍受传统观念支配,为报馆书局写稿取酬仍被视为文人耻辱,不是迫于饥寒,少有人肯为。林琴南等译《巴黎茶花女遗事》本怡情之为,非赚钱之举,而《昌言报》刊登“告白”,称本报系用“重价购取”出版此书,当然引起林的不满,认为有损他的清誉,遂致信汪康年,声明不愿收受酬资,要其更正此事,并示意高凤谦也写信督促。汪无奈只得照办,在报上刊出“承译者高义,不受酬资”的“告白”。而仅时隔数年,林琴南就以十分坦然的心态与商务印书馆签订了千字六元的稿酬合同,其间,文人随时代发展而变迁的心路历程耐人寻味。这里还有一个关于具体细节的生动例子。在近代作家中,周作人绝对算得上是笔名繁多的一位,他自己也承认:“我的别名实在也太多了。”其中,“寿遐”一名是大家所熟知的,源出《诗经·大雅·棫朴》“周王寿考,遐不作人”句,和本名“作人”同出一典。后来,周作人将“寿遐”易为“遐寿”,并一直为其所沿用。历来资料皆未详这一易名缘由。此次展出的1950年周作人出狱后给康嗣群写的一封信中正好述及此事:“笔名前用寿遐,近由方纪生为托陆和九刻一印,乃误为遐寿,方君拟请其重刻,但觉得篆文很有意思,且改刻缺少兴趣,难得刻好,故宁改字以从之也。”其实,中国本有“龟鹤遐寿”的成语,陆和九误刻很可能即因此,而周作人当时的处境也不容他太较真,故将错就错了之,成就了一则印坛轶事,亦为一有趣的文坛掌故。

(三)

朋友通信常因关系密切而互通心声,倾吐肺腑,这就为人们最近距离地接触他们的思想和生活状态提供了可能。这里试举一例。大家知道陈望道先生毕生从事语文科学的教学研究工作,是中国现代修辞学的开拓者和奠基者。他在这方面最主要的著作是《修辞学发凡》,至今仍是各高校汉语言文学专业的必读书。这本书由上海大江书铺于1932年分上下册出版,全书12篇,引用著作约250部,单篇论文约170篇,文言、白话各种文体兼收并蓄,创立了中国第一个科学的修辞学体系,开拓了修辞学研究的新境界,被学界誉为是中国第一部系统的修辞学著作。陈望道先生写作此书抱有宏大志愿,故发奋苦读,专研数年,奢望甚深,他于1924年6月在写给柳亚子的一封信中,向朋友倾吐了他的激情:“近编《修辞学发凡》,用功颇勤,每每彻夜不眠;大白攻研‘文学史’,亦是如此。我们两人都抱奢望,一思证明新文学并非是江湖卖浆者流的市语,所有美质实与旧文学相迩而能跨上了一步;一思证明新文学系旧文学衰颓后的新兴精神。前者是我底愚诚,后者是大白底使命。我们两人,都是立誓不做文言文,甘愿受人说是不通文言文的人;此次工作,就是想站在自己的立脚地上,再加文言文以一拳或一锤,是否亦如博浪沙中虚费精神,则所不计。”字里行间,作者的历史使命感和甘为创建新文化献身的精神清晰可见,而这种赤忱坦率在公开发表的文章中大概是难得一见的,这也正是私人手札的魅力所在。

不谋而合,徐悲鸿在新中国建国初和陈从周的几封手札也尽显其画家本色。陈从周是诗人徐志摩的表弟,从小就对表兄十分仰慕,1931年11月徐志摩因飞机失事不幸遇难,他在悲痛之余立下为其写传的宏愿。经过十多年辛勤收集准备,于1949年9月间先完成年谱初稿,遂以私人印行的形式在上海问世。当时正值政权更替,社会巨变,而徐志摩又正是被批判的“资产阶级诗人”,出版这样一本书委实不合时宜。故当陈从周寄书给徐悲鸿并征求是否可以正式出版时,徐悲鸿很快回信,对他从事徐志摩年谱一书的写作直率表示不赞成:“志摩年谱鄙意出版后欢迎者恐不甚多,盍用精力从事其他工作乎?……我与志摩相识在1922德国柏林,过从并不密,我们对于美术看法亦不一致(他主张时髦的形式主义)。”(1949年10月21日)文字之间,既有对当下时局的清醒把握,然也难说没有以往个人纠葛之影响,回想当年两人之间有关“惑”与“不惑”的那场争论,不禁莞尔。徐悲鸿对张大千在画艺上的造诣欣赏而钦佩,1949年全国解放后,张大千因故滞留境外,他的回归也一直成为徐悲鸿的心事,并为之多方努力,设想周详。在致陈从周的信中他多次谈及此事,对张大千回归大陆的殷殷期盼之情也显露无遗:“大千先生住印度恐系无可如何。我们希望他来北京与我们同样生活,若照他以往之豪华情况则不可能矣。如通函希为致意。”(1949年10月21日)“大千先生返国之事,我与同人皆在商讨,因为既归便难再出,必须计划妥当方可去信,既去信必求尽效,以是迟迟。”(1951年1月12日)“我已正式作书致大千先生,邀之来京,想能成事实。”(1951年2月26日)虽然由于种种原因,张大千最终未能归国,但我们从这片言只语中确能感受徐悲鸿昔日所赞“五百年来一大千”之真情。

人们在公开行文时经常会说些言不由衷的门面话,仅仅以此去推测一个人的真实想法并不可靠,如果能结合他的私人通信来判断往往更为靠谱。这方面,不经意间的私情流露可能更能看出一个人的真实本性。比如很多文人都当过官从过政,也的确有不少人因此而成了一个圆滑的政客,但这并不等于说这些人都是政客,不少人骨子里流淌的还是文人的血液。文人与政客的最大区别,在于他的主要兴趣和牵挂始终在学术上,虽然由于种种原因,其不时会参与政治,甚至有时可能会陷得很深,但只要一有机会,他仍然会义无反顾地返回原点,学术才是他的真正立足之处,他的生命所在。1948至1949年间,正是国共交战激烈,政权即将更替的非常之际,很多政客都惶惶不安,处心积虑地为自己准备后路。而担任过国民政府高官的胡适,此时却醉心于《水经注》的研究,几次从北京来上海,到合众图书馆查阅有关图书资料。这期间,他撰写的有关学术论文就有六篇之多,就《水经注》的版本问题和徐森玉、顾廷龙、陈垣等人的通信也有四万八千余字。当时远在西安的国立西北大学发现了《水经注疏证》的稿本(钞本),胡适因此而欣喜若狂,迫不及待地向主持合众图书馆工作的顾廷龙通报这“绝妙的喜信”,并要求借阅或借抄一部。显然,这时的胡适才是真情流露的他,其文人本色在这非常时刻显露无遗。

(四)

文人手札,是中国传统文化遗产中不容忽视的一部分,它的形式多种多样,如信札诗柬、公函电文、便条名片等等;书体也是各擅胜场,涉及真、草、篆、隶,可谓诸体俱备;其内容更是丰富多彩,政治、军事、经济、文化等等无所不包;至于家庭训语、恋人情书乃至文人之间的牢骚讽语,也是手札中颇为引人注目的一道风景。省视欣赏这些书札,几乎都沿袭着中国传统手札的形式:笺纸典雅,毛笔书写,起首、结尾,修辞、遣句,表意、抒情,不越传统藩篱,字迹绚丽多姿、张弛有度,语言博雅圆融、逻辑谨严,字里行间透着学者的修养才情,片言只语洋溢着文人的精神风尚。进入民国以后,文人手札有了较大变化,仅从外观形制上来看:文字,从文言到半文半白再到基本白话,变化痕迹清晰可辨;书写,从毛笔到钢笔,基本各半;信封,从中式红条封的一统天下到普通西式封的普遍使用,潮流尽显;邮路,从驿站、邮局、民信局的三分天下到邮局的一统江湖,趋势已不可逆转。至于信纸,晚清文人之间通信还普遍使用各式花笺,民国期间已不拘一格,就是使用笺纸,也显示出鲜明的时代痕迹,本书收录的王蘧常致仲诰信,笺纸图案选择的就是电影女明星的照片,二十年间变化可谓巨大。还有一个比较有趣的现象,就是明信片的使用。明信片这一邮政载体发明于19世纪60年代末的欧洲,不到10年,这一新颖实用的通信用品就已传入中国。清末民初,明信片已成为文人雅士、达官显贵的喜好。当时把寄发收受明信片,特别是旅游、留学途中寄发印有异地民俗风光的风景明信片视为一种时尚,蔚然成风,举凡朋友问候、互通信息、报告行踪、喜结同好、询问故交、倾吐胸臆、通告大事等等,明信片都是一种迅捷简便的联络方式,因此,它堪称中国近代史上的奇特一页,而与许多重要人物、重大事件结有关系;明信片本身也因其所蕴含的丰富历史信息而成为风靡世界的收藏品。明信片上的信息具有强烈的真实感和难得的文献价值,它们有的揭开了信主过去少为人知的生活另一面,有的纠正了过去文献中的错误史实,有的则提供了以往从未发现过的新鲜史料,因而颇受各界的重视。本书收录有实寄明信片数枚,既有清朝和民国官方发行的邮资明信片,也有民国期间机构或私人发行的风景和贺年明信片,略作点缀,以见一斑。■

(作者系上海图书馆研究人员)

- 上一个宝物: 你家中的新中国邮票会升值吗

- 下一个宝物: 清代金石家书画赏真