揭开高安元代窖藏的神秘面纱

摘要:高安元代窖藏自发现至今,仍属国内外专家关注的热点。究其原因当属窖藏出土的青花釉里红瓷器其数量之多、品质之精、造型之众、器型之硕大令世人瞩目。窖藏发现30余年来,虽先前的窖藏研究对主人早有定论,然而随着近来对其出土器物研究的不断深入,有关主人及身份出现的诸多疑点也逐渐显露。此次对窖藏主人的再研究,是在剖析窖藏器物的文化属性、使用功能基础上,以高安明正德《瑞州府志》之所载的、元代瑞州路与之有关的史料为佐证,再结合《元史》中的相关记载进行了比较分析,从而推论出窖藏主人及其身份。在现有条件下,该文最大限度地还原了窖藏主人的真实面目及其埋藏时间等诸多与窖藏有关的历史信息。

刘金成

江西省高安市博物馆研究员

1980年11月29日,在高安城南(原江西第二电机厂)一基建工地发现大型窖藏,随后共整理出251件文物(含残破件,见表1),瓷器244件,涵盖元代4个窑口7个类型的瓷器,另7件为青铜铁器。其中,大量元代青花及瓷器之精为世人称奇。然而,该窖藏主人的真实身份是研究这批窖藏始终无法回避的一个问题,也是从出土至今一直困扰我们的一个重大难题。

表1 窖藏出土器物数量一览表

窑 口 种 类 数量(件 ) 景德镇窑 元青花 19 釉里红 4 青白釉 9(含残件) 卵白釉 40(含残件) 龙泉窑 青釉瓷 168(含残件) 钧窑 青釉瓷 3(含残件) 磁州窑 低温绿釉瓷 1 青铜铁器 青铜器 7(含残件) 合计 8 251一、原窖藏主人认定之疑误

在关于高安元代窖藏主人这个问题上,它与国内发现的元代同类型瓷器窖藏有着惊人的雷同:窖内均未发现可用来证明主人及其身份的窖劵。

《江西文物》于1990年第2期刊发了高安县博物馆刘裕黑、熊琳二位先生的文章《关于高安元瓷窖藏的几个问题》[1]。文中以明正德《瑞州府志·人物志》为主要线索,将元驸马都尉伍兴甫、伍良臣父子二人认定为该窖藏的主人。

近来,从查阅高安明正德《瑞州府志》及《伍氏宗谱》表明,该主人的认定无法与窖藏器物相衔接,存在诸多疑点。现将1990年《江西文物》第2期刊发的刘裕黑、熊琳二位先生《关于高安元瓷窖藏的几个问题》中对窖藏主人的推测,与有关史料记载相对照,剖析出该认定存在的疑点。

1.原主人认定疑点之一

《关于高安元瓷窖藏的几个问题》(以下称《几个问题》)一文中将高安元代驸马都尉及其子认定为窖藏主人的原观点:“查明正德《瑞州府志·人物志》,有这样的记载‘伍兴甫,元驸马都尉,高安人。……清同治《高安县志·人物志》记载,伍良臣,字云从,元驸马都尉、兴甫之子……壮游京师道,不谐于俗。后辟为临江经历,八十日即弃去……’可以推断伍兴甫于元代中期在元大都宫室为官,伍良臣于元代晚期壮游京师道。父子二人为官之时与瓷器年代相吻合。”

现查《伍氏宗谱》载[2]:“兴甫:字兴甫,号乐泉。宋咸淳二年(1266年)丙寅生,尚世祖公主名也先忽都官。驸马都尉,延祐三年(1316年)丙辰,钦除拔都儿民户总管松滋府事。敕,扈驾南伐,其在官事迹俱详《传》并《柳文肃公墓名》。卒于元泰定二年(1325年)乙丑,葬于临川十五都招贤乡白竹坑祖茔。”

据以上《伍氏宗谱》的记载:伍兴甫,字兴甫,号乐泉。生于宋咸淳二年(1266年),娶元世祖忽必烈之女也先忽都官为妻。延祐三年(1316年)朝廷钦命驸马都尉伍兴甫为松滋府(今湖北省松滋市)总管。世祖忽必烈在位期间,伍兴甫护驾皇帝南伐。元泰定二年(1325年)59岁伍兴甫病逝,葬于当时的临川(今江西抚州临川)十五都招贤乡白竹坑祖坟山。

而《几个问题》引用伍氏父子为窖藏主人理由不充分,其经历也只能说明伍兴甫为元朝世祖皇帝忽必烈在位时期的女婿。忽必烈在位35年(1260-1295年),元贞元年(1295年)大德皇帝铁木耳即位。也就是说伍兴甫其驸马都尉的显赫身份是忽必烈在位的时期。从元贞元年(1295年)大德皇帝铁木耳即位至泰定二年(1325年)的30年间,伍兴甫不再是当朝驸马。况且延祐三年(1316年)之后他已离开皇宫为松滋府总管任用。从目前研究表明,这一时期高安窖藏中的青花及釉里红等大部分器物应还没有烧造生产。所以,文中将窖藏器物与伍兴甫的驸马都尉身份相连接,存在30年的时间差。

至于记载其子元末“壮游京师道,不谐于俗。后辟为临江经历,八十日即弃去”的记载。那也只能说明其曾在京城有过找亲访友的经历,不能作为与其父共为窖藏主人的证据。何况伍良臣元晚期在临江路(今江西省樟树市临江镇)只为一小吏(经历,元代八品官衔),且仅80日即辞官归隐。故以“父子二人为官之时与瓷器年代相吻合”的结论,是与器物烧造的时间存有误的。

2.原主人认定疑点之二

《几个问题》一文中又谈到:“元代有关于龙爪数的规定,《元史·顺帝纪》记载至元二年(1336年)夏四月丁亥的禁令‘禁服麒麟、鸾凤、白兔、灵芝、双角五爪龙、八龙、九龙、万寿、福寿字、赭黄等服。’上有明确禁止民间使用五爪龙的记载。值得注意的是在这批器物中,有9件胎骨极薄的卵白釉印花五爪行龙纹高足杯。这种五爪龙纹的器物当然不是一般民间所能使用的,应是当时的官用瓷或皇宫用瓷。”[3]

我们从高安窖藏出土的龙纹瓷器看,分别为元代青花梅瓶、青花荷叶盖罐、青花兽耳盖罐、元釉里红蟠螭龙高足转杯、龙泉窑龙纹大盘及卵白釉高足杯等。除9件卵白釉高足杯为五爪龙之外,窖藏的青花、釉里红、卵白釉、龙泉青釉瓷器上的龙纹均反映有四爪或三爪。

目前,未发现有直接证据表明或史料明确记载“元代曾在景德镇烧制青花、釉里红为皇宫御用贡器”,况且高安窖藏出土的青花龙纹饰均为三爪或四爪。如将烧有三爪或四爪龙纹瓷器送入皇宫,岂不犯有欺君之罪?又若将9件(卵白釉高足杯)印有五爪龙纹的瓷器为地方官员所用,那不又犯有忤逆之罪?

因此,《几个问题》以龙纹定“官用瓷或皇宫用瓷”的理论,在高安窖藏器物中存在等级与制度上的紊乱,故窖藏器物应与驸马都尉伍兴甫、伍良臣父子无关。

3.原主人认定疑点之三

作者在《几个问题》中还提到:“伍良臣的为人是‘尘视富贵,致力经籍,为诗文畅达清润……’说明伍良臣崇尚《周礼》《礼记》等儒学,通晓‘中庸’之道。窖藏出土的6件青花梅瓶盖壁内与器底内所墨书‘礼’‘乐’‘书’‘数’‘射’‘御’为《周礼》‘六礼’;14件卵白釉印花高足杯圈足内素胎所墨书‘中和’二字,是《礼记》‘中庸’之道。这些与伍良臣的伦理思想是一致的。”[4]

窖藏中的6件青花梅瓶,均能看到其器底及盖内墨书有:“礼、乐、书、数、射、御”《周礼》中的“六艺”;14件(其中9件为五爪龙纹)卵白釉印花高足杯圈足内也墨书有我国古代八卦中的术语:“中和”二字。

笔者认为儒道两家的文字在部分窖藏瓷器上的出现,再结合器物的五爪龙纹分析,说明了器物的特殊作用及用途。而《几个问题》对原主人的推论忽略了器物的这一关键作用点,实与伍良臣通晓“中庸”之道无关。况且古代儒家“六艺”是大多数求知者所需掌握的六种基本才能。

所以,《几个问题》将窖藏青花梅瓶上所墨书的儒家“六艺”和卵白釉高足杯柄内出现的“中和”二字与伍良臣“尘视富贵,致力经籍,为诗文畅达清润”的记载相联系实乃牵强附会。

4.原主人认定疑点之四

《几个问题》一文中关于对窖藏主人的认定再次谈到:“伍兴甫是高安县城锦江南岸上泉伍家村人,至今该村仍有40多户200多人,地处城区范围。这里在清代以前,并非城区街坊,而是民居村落,也许伍兴甫父子就生活在这一带。与窖藏地望相接近。上述种种,说明伍兴甫父子最有可能是这批窖藏的主人”[5]。

笔者查考《伍氏宗谱·卷三·迁徙》一章,发现有如下记载[6]:

(1)六世孙延庆公自豫章社溪迁居高安下十二都之上泉里,而为上泉分派之始祖。

(2)延庆公五世孙良世公自上泉卜居花苑之下屋(元末避红巾害)。

(3)良世公五世孙礼高公偕二弟花苑下屋迁居筠南之西安门。

从《伍氏宗谱》以上记载得知,宋代延庆公从豫章城东社溪(今南昌市)迁居高安上泉里(位于今高安市建山镇上前行政村上泉街伍家自然村,现有六户,人口约30人),属高安伍氏始祖,距今高安市区约60余公里。

元末至正十二年(1352年)红巾军将领况普天攻陷瑞州[7],延庆公五世孙良世公为避战乱由上泉伍家迁居花苑下屋(今高安市灰埠镇小港行政村下伍自然村),距今高安市区约30余公里。

明中期,良世公五世孙礼高公又偕二弟从花苑下屋迁居今筠阳街道办事处南门行政村伍家自然村。也就是《伍氏宗谱》所指的“西安门”伍家村,窖藏发现时的80年代与市区相望,距约1.5公里。今因城市发展扩容为市郊。

从以上宗谱记载,我们不难发现《几个问题》一文中有关“伍兴甫是高安县城锦江南岸上泉伍家村人”出现了朝代、地理位置、地名上的错误。而《伍氏宗谱》记载的上泉伍家村是宋代伍氏家族自豫章城东社溪迁居高安下十二都之上泉里的上泉伍家;而现位于城郊“与窖藏地望相接”的伍家是伍氏家族明代中期迁徙的西安门伍家;中间还间隔了伍氏家族元代晚期迁徙立居过花苑伍家。

故,伍氏父子生活的时代地点是宋代延庆公从豫章城东社溪(今南昌市)迁居的今高安市建山镇上前行政村上泉街伍家自然村。而并非明中期良世公五世孙礼高公又偕二弟从花苑下屋迁居今筠阳街道办事处南门行政村伍家自然村。《几个问题》将伍氏父子生活过的“上泉伍家村”在朝代、地理位置、地名上的论定皆相去甚远。

综合以上四点,我们可结论出:

1.窖藏器物与今生活在高安境内的伍氏家族没有任何联系。

2.《伍氏宗谱》记载生活于元代的伍良臣父子也与元末窖藏的埋藏时间、地点实不相符。

3.《几个问题》一文中推测窖藏主人为伍氏父子的论断无据可考。

二、明正德《瑞州府志》与窖藏

前面就高安元代原窖藏主人的误认进行了举证质疑。那窖藏主人究竟是谁?在研究窖藏主人归属这一问题上,由于窖藏没有出土直接表明主人身份的证据,那么从高安的地方历史文献中,能否查找到相关线索?从而揭开高安元代窖藏的重重迷雾!

此窖藏的再研究,作者系以高安明正德十年(1515年)乙亥三月所撰《瑞州府志》有关元代[8]记述的《瑞州路重修郡学记》为轴线,再结合《元史》的部分史料、科学地分析推论出窖藏与其主人存在的关系。

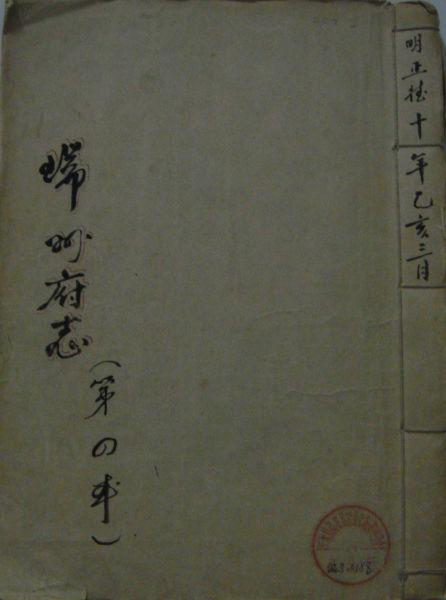

明正德《瑞州府志》原版现藏于浙江省宁波市天一阁博物馆,已然为孤本。该研究使用版本,为1981年6月高安县史志人员于天一阁的手抄本(图1,图2)。所引用的元史资料,为1976年由北京中华书局出版的明代宋濂等人编著的《元史》。

图1 《瑞州府志》1981年6月于天一阁根据原籍的手抄本

图1 《瑞州府志》1981年6月于天一阁根据原籍的手抄本

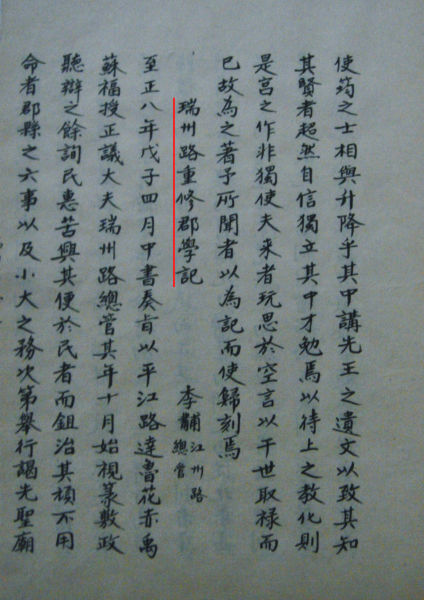

图2 《瑞州府志.瑞州路重修郡学记》题记

图2 《瑞州府志.瑞州路重修郡学记》题记

据《元史·地理志》载:“唐改建成县曰高安,即其地置靖州,又改筠州。宋为高安郡,又改瑞州。元至元十四年,升瑞州路,领一司、三县(今高安市、上高县、宜丰县)。”[9]

又据明正德《瑞州府志》州国郡路府载:“元至元十三年,瑞州时更天下州郡为路,以统州县,设总管万户府,隶江西行中省。[10]”

这里《元史·地理志》记载瑞州升路在至元十四年(1277年),而高安明正德《瑞州府志》的地方史则记载瑞州改路在至元十三年(1276年)。尽管以上记载各有一年之误,但自南宋德祐二年(1276年)元军南下攻陷临安(今杭州市)由此宣告南宋朝廷的灭亡后,瑞州路因此在元帝国的南北一统之下。《元史》与《瑞州府志》出现的一年之误,但窖藏的研究也应不受其影响。

直至至正二十八年(1368年),瑞州路的政治、经济、文化、宗教等在元政府统治影响下近一个世纪,这在宗教文化方面尤其突出。据《元史·祭祀志》载:“至元十年八月甲辰朔,颁诸路立社稷坛壝仪式[11]”。至元十年八月(1273年),元政府颁布政令,全国诸路立社稷坛围及祭祀场所,设祭祀仪式。据高安地方史料明正德《瑞州府志》中反应,其祭祀场所及祭祀文化也因此兴盛一时,为此专门出台了用于保障祭祀经费的政策。[12]

以下根据明正德《瑞州府志》中、有关元代瑞州路的祭祀史料记实,用以佐证窖藏器物所产生的历史政治背景及因果关系。

1.《瑞州府志》史料之一

查考高安明正德《瑞州府志(瑞州路重修郡学记)》中有以下描述:“至正八年(公元1348年)戊子四月,中书奏旨以平江路(今江苏省苏州市)达鲁花赤禹苏福,授正议大夫、瑞州路总管。其年十月始视篆敷政,听辩之余,询民惠苦,兴其便于民者,而鉏治其顽不用命者,郡县之六事及小大之务次第举行,谒先圣庙,顾瞻敝缺……”[13]

元代晚期,瑞州路的政治腐败、经济落后,文化设施及宗教场所也一度出现了破败不堪惨状。根据《瑞州府志(瑞州路重修郡学记)》记述,时在至正八年(1348年),元中书省向皇帝推荐平江路(今江苏省苏州市)的达鲁花赤禹苏福封为正议大夫,改任瑞州路总管。这年十月,禹苏福即赴任掌管瑞州路一切事务。在施行教化,治理政务之余,经常询问百姓享受到的好处和遭受的苦难,决定兴修那些既方便百姓、又能惩戒那些愚昧而做事又不出力的贪官污吏的设施,如郡县的六项中心工作(即开垦田地、增加人口、平衡赋税、禁止偷盗、军民和乐、减少官司)以及大大小小的政务一个接一个展开。禹苏福到任之初先是拜谒文庙,巡察那些破旧残缺的(文庙)建筑,为统治教化汉地民众,他将重振宗教的工作放在了首位。

从《瑞州府志(瑞州路重修郡学记)》记述看,在禹苏福励治之下,元末瑞州路出现了短暂的兴盛。也就在这一时期,高安窖藏中的器物与其发生着直接关系而浮出水面。且这一时政,被时任江州路(今江西省九江市)总管的李铺以《瑞州路重修郡学记》一文载录于元代瑞州路政绩史。[14]

2.《瑞州府志》史料之二

明正德《瑞州府志。瑞州路重修郡学记》中记载:“……视庾则空,问帑则匮……于是饬士职谨簿籍明,出内理逋负,若祀若奉常给外,锱铢必较以绝其奸欺……”[15]

总管禹苏福到任后随即查看瑞州路的财政收支情况,来到露天的谷仓一看,谷仓是空的,到收钱的府库一问,府库没钱。禹苏福便说:“要掌握财政的支出与收入,清理拖欠的税赋债务。除祭祀、官员的俸禄所需确保供给外,其他方面即使用钱很少也要计较,以阻止那些奸诈、欺骗套用财政的人和事发生。”

从该记述中不难发现,元晚期的瑞州路尽管财政严重赤字亏空,为保“祭祀”这一国之要务,身为瑞州路总管的禹苏福明确“祭祀”费用列支用府库财政作为保障,并位列官员俸禄之前。由此推论在元至正年间,瑞州路的“祭祀”已成为地方政府工作中的重中之重。

3.《瑞州府志》史料之三

明正德《瑞州府志·瑞州路重修郡学记》又记载:“痒门讲堂各有楼,朽腐倾圯乃增葺而新之,西从祀乘高架虚木朽将压,乃累甓梁之而构庑其上。书籍、祭器则专库以庋藏……”[16]

该史料记载郡学校门、讲台之上各有楼层,凡腐烂倾斜倒塌的部分,总管禹苏福将其全部扩展修整,使它焕然一新。在礼殿西面的祭祀场所,朽木将压至高架的支撑梁,于是砌砖墙用以支撑屋架。书籍、祭器就设专库来收藏。

又据明正德《瑞州府志》卷之四载:“府学在府治西半里许,凤山之右……至正八年达鲁花赤禹苏福前后修葺,元末灾难,文庙讲堂仅存。”[17]

从前段记述分析,至正年间瑞州路官府有一批用于祭祀的礼祭器及书籍用专库保管储藏。但这里没有交代其所在的位置。

后段的记载虽是明代学府概况,但从“至正八年达鲁花赤禹苏福前后修葺,元末灾难,文庙讲堂仅存”的内容分析,明代府学所处的位置,也是元代《瑞州路重修郡学记》中提到的郡学、文庙讲堂、祭祀库原址所在地。由此可见,元晚期瑞州路有一批供官员祭祀用的礼祭器就存放于此。

4.《瑞州府志》史料之四

明正德《瑞州府志·瑞州路重修郡学记》最后记载:“……筠之俗,山谷所谓独不嚣于讼而有道院之称也。况今俗益厚,文益明,勉学之士,其肯负公之心哉。公,西域人,汉卿乃其字……。[18]”

该段记述不仅交代了元代筠州(高安)的风俗不仅是山谷先生(黄庭坚)所说的不喜奸诈争讼的地方,还有着道院祭祀文化兴盛的美称。而且瑞州路的民俗民风醇厚,文人雅士更加清明,尽力求知的人们怎么会辜负禹苏福的一片苦心呢!尤其最后:“公,西域人,汉卿乃其字。”这里交代了禹苏福来自“西域人”的记述尤显重要。

至正八年(1348年),禹苏福从江州路达鲁花赤之职改任瑞州路总管,其西域人的身份与大元帝国将国民分为四等任用也相一致。《元史·选举志》载:“蒙古、色目人作一榜,汉人、南人作一榜。”[19]在科举时蒙古人为一等、色目人为二等作一榜选拔任用,北方汉人为三等、南方汉人为四等作二榜选拔任用。

这也就证明了在大元帝国的各级地方政府中,不仅有一等任命的蒙古官员,还有与瑞州路这样来自西域(四大汗国)和禹苏福这样任职的色目人。在宗教信仰上,他们与伊斯兰教相互融合。《瑞州路重修郡学记》记述所表明当时的瑞州路在落实元政府宗教政策的同时,没有排斥来自西域汗国的官员将其祭祀中的部分文化元素融入其中,助驱了元代各级地方祭祀文化的发展,窖藏出土众多的青花瓷器也证明了这点。尤其是元代青花瓷器的创烧及使用,与这些来自西域的官员及祭祀文化有着不可割裂的关联。

由此不难看出《瑞州府志·瑞州路重修郡学记》所反映出当时瑞州路祭祀文化的兴盛,衍生出来的有一批祭祀用礼器。而从众多窖藏器物分析,是与这一历史记载相符的。

注释:

[1]刘裕黑,熊琳。关于高安元瓷窖藏的几个问题[J]。江西文物,1990,(2期)。

[2]伍氏宗谱·卷六·世叙[M]。

[3]刘裕黑,熊琳。《关于高安元瓷窖藏的几个问题》[J]。江西文物,1990,(2期)。

[4]刘裕黑,熊琳。《关于高安元瓷窖藏的几个问题》[J]。江西文物,1990,(2期)。

[5]伍氏宗谱·卷三·迁徙[M]。

[6](清)黄廷金,清同治。《瑞州府志[高安县志]》卷之九《兵防志》[M]。兵事,第3页,同治十二年刊本影印,台湾:成文出版社,1970.

[7](明)邝璠,明正德。《瑞州府志》(卷之十三)词翰志。纪述《瑞州路重修郡学记》[M]。第37-47页,天一阁藏正德刻本钞本,现藏高安市史志办,1981.

[8](明)宋濂。《元史》卷六十二(志第十四)《地理五》[M]。第1509页,中华书局,1976.

[9](明)邝璠。明正德《瑞州府志》[M]。郡县表,第26页,天一阁藏正德刻本钞本,现藏高安市史志办,1981.

[10](明)宋濂。《元史》卷七十六(志第二十七上)《祭祀五》[M]。太社太稷。郡县社稷,第1901页,中华书局,1976.

[11](明)邝璠,明正德。《瑞州府志》(卷之十三)词翰志纪·述《瑞州路重修郡学记》[M]。第37-38页第1-5行,天一阁藏正德刻本钞本,现藏高安市史志办,1981.

[12](明)邝璠,明正德。《瑞州府志》(卷之十三)词翰志·纪述《瑞州路重修郡学记》[M]。第37-38页第1-5行,天一阁藏正德刻本钞本,现藏高安市史志办,1981.

[13](明)邝璠,明正德。《瑞州府志》(卷之十三)词翰志·纪述《瑞州路重修郡学记》[M]。第37页题记,天一阁藏正德刻本钞本,现藏高安市史志办,1981.

[14](明)邝璠,明正德。《瑞州府志》(卷之十三)词翰志·纪述《瑞州路重修郡学记》[M]。第38页第1-3行,天一阁藏正德刻本钞本,现藏高安市史志办,1981.

[15](明)邝璠,明正德。《瑞州府志》(卷之十三)词翰志。纪述《瑞州路重修郡学记》[M]。第38页第7-8行,天一阁藏正德刻本钞本,现藏高安市史志办,1981.

[16](明)邝璠,明正德。《瑞州府志》(卷之四)学府·书院[M]。第7页,天一阁藏正德刻本钞本,现藏高安市史志办,1981.

[17](明)邝璠,明正德。《瑞州府志》(卷之十三)词翰志·纪述《瑞州路重修郡学记》[M]。第41页第5-6行,天一阁藏正德刻本钞本,现藏高安市史志办,1981.

[18](明)宋濂。《元史》卷八十一(志第三十一)《选举一》[M]。科目,第2019页,中华书局,1976.

- 上一个宝物: 馆藏许承尧书法艺术赏析

- 下一个宝物: 烟台市博物馆馆藏瓷器精品赏析