明代诗画中的榻与文人生活

■明 黄花梨贵妃榻 雅昌供图

■明 黄花梨贵妃榻 雅昌供图

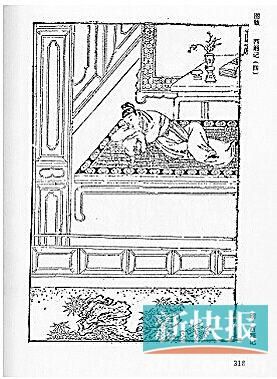

■西厢记绘本内页

■西厢记绘本内页

■文征明 吉祥庵图 雅昌供图

■文征明 吉祥庵图 雅昌供图

“文人”的清高、优雅种种生活元素,在明代通常体现在“闲雅”生活方式之中。榻,就成为在这种理念关怀下必不可少的家具。坐卧依凭无不便适,“展经史、阅书画、陈鼎彝、罗肴核、施枕簟,何施不可”,优雅的居境,闲适的身心必然要有个榻,在生活中、在诗词里、在画面上。

明代“闲雅”理念为后世所追慕

其时,被正统道学窒息而变得越来越枯燥、空洞、烦闷的心灵需要滋润,他们不由得不向内在方向去寻取个人的趣味生活和艺术生活。

好多人在使用“文人”一词时常常会迷惑,如何去定义,是个问题。后来我看到费振钟先生在《江南士风与江苏文学》中论述:“明季江南文人为了达到个性自由的理想,还突出地追踪生活的趣味和艺术化,并从中获取一种审美人格。他们在现实政治环境中过于紧张的精神需要得到放松。被正统道学窒息而变得越来越枯燥、空洞、烦闷的心灵也需要滋润。这样他们就不由得不向内在方向去寻取个人的趣味生活和艺术生活”。于是,如果我们依托这样的历史背景去理解“文人”这一象征性的符号,便可自然地理解这一符号中所包含的清高、优雅、艺术化的种种生活元素。这种在明代通常体现在“闲雅”二字之中的生活方式,亦成为了一种被后世所追慕的生活理念。

谢肇淛的《五杂俎》是今日被史学家广泛征引的一本明代包罗万象的重要文献,在其中读到一段话倒很能反映明代文人所追求的这种理念,“名利不如闲,世人常语也,然所谓闲者不徇利、不求名,澹然无营,俯仰自足之谓也……惟是田园粗足、丘壑可怡,水侣鱼虾、山友麋鹿,耕云钓雪、诵月吟花……或兀坐一室,习静无营,或命驾扶藜、流连忘返,此之为乐不减真仙,何寻常富贵之足道乎”。类似的言论不胜枚举,在此类理念关怀下,还出现了非常多关于生活情趣、清赏类的书籍,流传相对广泛一些的有《长物志》、《遵生八笺》、《格古要论》等书,在此理念下同类的书、笔记中都有非常多的相互借鉴、转抄。有段时间比较集中阅读明代的一些文献和画作,不仅注意到明代文人广泛追求的这种闲雅的生活理念,还注意到,在这种理念关怀下闲适的生活空间中有种家具必不可少——榻。

榻为闲散生活实现各种起居选择

倚坐抚琴也好,睡卧闻香亦佳,新朋旧友至此,信手便是古物、雅玩,每件东西随手拿来又娓娓道来,动静之间皆因一床榻而显出一种恰如其分之美。

在明代许多诗词、绘画中常出现榻的形象,榻,既非正式坐具又非正式的床,可倚坐、可睡卧,功能多样。无论书斋、客室或亭台轩阁都有榻的身影。

高濂《遵生八笺》中所述的书斋:“书斋宜明净,不可太敞。明净可爽心神,宏敞则伤目力。窗外四壁薛落满墙,中列松桧盆景或建兰一二绕砌,种以翠芸草,令遍茂,则青葱郁然。傍置洗砚池一,更设盆池近窗处,蓄金鲫五七头以观,天机活泼。斋中长桌一、古砚一、旧古铜水注一、旧窑笔格一、斑竹笔筒一、旧窑笔洗一、糊斗一、水中丞一、铜石镇纸一、左置榻床一、榻下滚脚凳一、床头小几一、上置古铜花尊或哥窑定瓶一、花时则插花盈瓶以集香气,闲时置蒲石于上,收朝露以清目,或置鼎炉一,用烧印篆‘清香’。”这其中便有几榻;几上或青铜、宋瓷置为花瓶;或供石与菖蒲相掩映,宣炉宝光清凝一缕青烟袅袅……榻上或者还放置着不少书画名作。

此类记述不是少数,名人文集随处可见,又如陈继儒《小窗幽寄》所述:“余尝净一室,置一几,陈几种快意书,放一本旧法帖,古鼎焚香,素麈挥尘,意思小倦,暂休竹榻。饷时而起,则啜苦茗,信手写《汉书》几行,随意观古画数幅。心目间觉洒空灵,面上尘当亦扑去三寸”。你看这些文字当中都有榻之所在,在这样的诗意空间之中,建筑结构与自然元素有机地结合在一起,几条赏鱼穿插更是于静谧中增添了一抹恰如气氛的生机。桌上的各种文玩无论功能均已和谐地融入了一个古雅、风趣的氛围之中。而榻正为这闲散漫逸的生活状态实现了各种起居的选择,倚坐抚琴也好,睡卧闻香亦佳,新朋旧友至此,信手便是古物、雅玩,每件东西或许还有些许故事,随手拿来又娓娓道来,动静之间皆因一床榻而显出一种恰如其分之美。

临窗小憩冥想之趣绝不同于安寝

在明代诗文集中多能见到榻的身影,有了榻的身影便勾染出一幅悠然自得的画面,临窗高卧、揽景会心,这和坐在各种椅凳的效果不同、又妙别于躺在床上。“文人”的那股雅气与意境,似乎最合适的就是榻了。

陆师道临文征明《吉祥庵图》中,庵室树荫环绕,室内一几一榻,几上一瓶花、一香炉,榻上书画数卷,榻旁则有书案。解衣坐于榻上的主人应是文征明本人,与僧客闲聊。优雅的居境,闲适的身心必然要有个榻在其中;类似的还有文彭画倪云林小像,其摆设也是非常类似,于是我们也看到了榻与几的组合搭配。正与又如文震亨《长物志》所述位置之法相合:“云林清秘高梧古室中仅一几一榻,令人想见其风致。真令神骨俱冷,故韵士所居入门,便有一种高雅绝俗之趣。”

前文所提到的明代《长物志》与《遵生八笺》之类有关文人生活清赏雅鉴的典范式的书籍也有专门对榻的论述,如《长物志》所述:“古人制几榻虽长短广狭不齐,置之斋室必古雅可爱。又坐卧依凭无不便适。燕衎之暇用以展经史、阅书画、陈鼎彝、罗肴核、施枕簟,何施不可”。其余诸论此处不便赘述,而这些便是明代人对榻的功用最好总结。

在明代诗文集中多能见到榻的身影,有了榻的身影便勾染出一幅悠然自得的画面,临窗高卧、揽景会心,这和坐在各种椅凳的效果不同、又妙别于躺在床上。临窗小憩或闭目冥想最终于安寝是两个截然不同的概念,如若回到文章开头我们所提到的“文人”的那股雅气与意境,似乎最合适的就是榻了。沈周文集中《移榻西轩》:“旧榻处幽暗,耽睡故有因。移之至西轩,轩制焕以新”。此刻的我们虽然无法走入谢肇淛、高濂、陈继儒、文震亨或者有竹居主人的书房,却能通过一张榻去体会彼岸的文人们坐看朝霞暮霭、星月竹影的情怀。

(本文来自三联生活节气,作者慕文泊)

- 上一个宝物: 唐代宫廷煮茶喝酒用哪些银器

- 下一个宝物: 给玩老玉器新手的建议:鉴别古玉还靠眼学