考古:不可轻言夏汉勘同

《西夏学》(第十辑) 杜建录主编 上海古籍出版社 2014年6月第一版 374页,88.00元

《西夏学》(第十辑) 杜建录主编 上海古籍出版社 2014年6月第一版 374页,88.00元

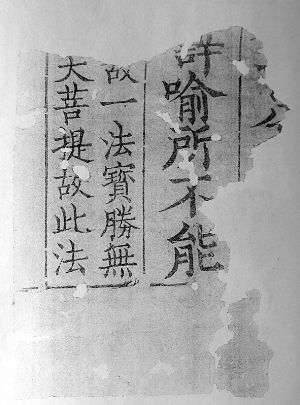

图一:长水子璿《金刚经纂要刊定记》西夏文译本残片

图一:长水子璿《金刚经纂要刊定记》西夏文译本残片

图二:黑水城出土《金刚般若经疏论纂要》下卷刻本残片

图二:黑水城出土《金刚般若经疏论纂要》下卷刻本残片

柴冰女士的论文《西夏〈首楞严经〉文本考辨》,将贺兰山山嘴沟石窟出土的西夏文佛典印本和写本残片中的六张残片“勘同”为《首楞严义疏注经》。对于她的“勘同”结果,我完全不能同意。

高山杉

贺兰山山嘴沟石窟出土的西夏文佛典印本和写本残片(《山嘴沟西夏石窟》,上、下册,北京:文物出版社,2007年10月第一版),虽然在量上远不及俄藏、英藏和中藏黑水城文献,但在质上却一点儿也不逊色。其中二号窟出土第十种印本残片(共三纸)内编号K2:96的第一张残片,以及同窟出土第十二种印本残片(共八纸)内编号K2:189的第三张残片,曾被我勘同为北宋华严宗祖师、“楞严大师”长水子璿(965-1038)集《首楞严义疏注经》的西夏文译本(参看我写的《拜寺沟方塔与山嘴沟石窟出土佛典刻本残片杂考》,《中西文化交流学报》,五卷一期“徐文堪先生古稀纪念中西学论专号”,2013年7月,76-79页),是俄英中三国藏黑水城文献中未见的精品之一。

近日拿到上海古籍出版社新出《西夏学》第十辑,看见柴冰女士在她的论文《西夏〈首楞严经〉文本考辨》(133-141页)中详细地介绍了我这个发现。不仅如此,柴女士还以我的研究为基础,进一步将上述第十种和第十二种残片中其他六张残片也“勘同”为《首楞严义疏注经》。但是,对于她的“勘同”结果,我完全不能同意。下面就来简单谈一下我的看法。

篇幅所限,我只举一个例子,就是第十二种残片内编号K2:275的第一张残片(图一;《山嘴沟西夏石窟》,下册,图版九六),这是因为它上面残存的西夏字较多,比定出内容的可能性较大,便于说明问题。残片上的字,整理者曾作如下的直译(方框代表未能识读的字):

1.舍牟陀止于依

2.舍那观于依

3.故见谓□知见二

4.者定慧正等处三(《山嘴沟西夏石窟》,上册,97页)

柴女士认为,K2:275对应于《首楞严义疏注经》卷四之二的以下文字(句读是我加的):

故《起信》云:“所言止者,谓止一切境界相,随顺奢摩他观义故。”二者,审观烦恼结解根元,起对治行,即依生灭门修观也。生灭法相染净不同,起智拣择,对治令断。故《起信》云:“所言观者,谓分別因缘生灭相,随顺毗钵舍那观义故。”修前方便未能相即,故名随顺,修之成就,即观明止,即止明观,止观不二名为正修,即成三昧也。今是初修故名发觉。二、别明二义:三。一、正明二义:二。一、因果同异门:三。

我觉得这个结论实在是下得太过仓促了。理由有二:第一,山嘴沟石窟二号窟出土的西夏文印本佛典以残片和碎片居多,凡是不带封签、首题和尾题的,整理者一概依据纸张、版式和书体将其暂时归为一种(《山嘴沟西夏石窟》,上册,56页)。K2:275虽然同已被我发现是《首楞严义疏注经》的K2:189归为同一组,但是在纸张、版式和书体方面,没有任何决定性的证据保证它们都是散自同一部佛典。

第二,柴女士“勘同”的这段《义疏》文字,虽然含有K2:275的一些关键词,如“奢摩他”(即整理者直译的“舍牟陀”)、“(毗钵)舍那观”、“依”、“二”、“三”等,但与K2:275并非密合无间。比如K2:275原文中是“奢摩他止”,《义疏》却作“奢摩他观”,一是“止”,一作“观”,差别还是很大的。另外,K2:275上面有的“见”(李范文《夏汉字典》初版第0046号字;下文引用此书,只注“《夏汉》+西夏字序号”)、“知见”(“知”字见《夏汉》2699)和“定慧正等处”(五字依次为《夏汉》2833、4882、2748、1737、5645)等字词,《义疏》中都没有。

显然,K2:275绝不是《首楞严义疏注经》。这就是为什么我以前虽然也注意到《义疏》中这些被柴女士“勘同”的文字,但却没有贸然将其与K2:275勘同的主要原因。我最近又重新研究了一下K2:275,终于在汉文大藏经中检索到了一段与它最为接近的文字。让我感到惊讶的是,这段文字竟然也是来自子璿的著作,不过不是《首楞严义疏注经》,而是《金刚经纂要刊定记》。相应的文字见于该书卷七(凡是K2:275上有的字,都以下划线标出):

奢摩他此云止,止即是定,智依此定,併息万缘,唯心独存,故云知也。毗钵等者,毗钵舍那此云观,观即是慧,依此慧故,观察一切,委细推求,历历分明,故名为见。此二者知见也。三摩提,此云等持,但以定慧等处名三摩提,依此义故,名为胜解。

K2:275第二行开头本来还有音译为“钵”的西夏字(《夏汉》0776)的残余笔画,与后面的“舍那”正好构成“(毗)钵舍那”,但整理者没能识读出这个字。第三行第四字由于左侧和上部都有残缺,整理者也没能认出来,只好暂时以方框代表。但据上引《刊定记》中“此二者知见也”一句,可以看出该字正是“此”字(《夏汉》5354)。 整理者所译第四行最末一字“三”,原文不是西夏文数词“三”,而是发音为“三”的音译字(《夏汉》3984)。从原件照片来看,该字后边其实还有一字,但因字画残损严重,整理者没能认出来。据上引《刊定记》“但以定慧等处名三摩提”一句,可以看出该字正是音译字“摩”(《夏汉字典》4575,与“奢摩他”的“摩”是同一字),而“三摩”后面我推测必是“三摩提”的“提”字。通过这样的夏、汉互校、互证,更加证明K2:275与《金刚经纂要刊定记》之间有着极为密切的关系。

大家可能看出来了,我在上面并没有急着说K2:275可以和《刊定记》“勘同”。这主要是因为,相应于K2:275前两行“奢摩他止于依”和“(毗)钵舍那观于依”(转换成汉文语序,就是“依于奢摩他止”和“依于[毗]钵舍那观”),《刊定记》里的“奢摩他此云止,止即是定,智依此定”和“毗钵舍那此云观,观即是慧,依此慧故”,虽然在意思上是近似的,但在“止”和“依”以及“观”和“依”之间毕竟还隔着其他几个字。但是,鉴于残片本身极不完整,以及现存华严宗等汉地宗派著述的西夏文译本多有简省和改编等情况,再考虑到K2:275的后两行“故见名为此知见二”和“者定慧正等处三摩(提)”,与《刊定记》中“故名为见。此二者知见也”和“但以定慧等处名三摩提”基本上是符合的,所以我还是倾向于认为K2:275应该就是《金刚经纂要刊定记》西夏文译本的残片。另外,既然K2:275后两行中出现了“见”、“知见”和“定慧”等字词,从前后语义搭配上分析,前两行已经散失的部分应该也有“定”、“知”、“慧”等字出现,而这与《刊定记》的文字正好是一致的。由此可见,K2:275应该就是《刊定记》

在中国藏黑水城出土文献中,曾经发现宗密述《金刚般若经疏论纂要》汉文刻本下卷的残片(图二;《中国藏黑水城汉文文献》,第九册,塔拉、杜建录、高国祥主编,北京: 北京图书馆出版社,2008年11月第一版,1774页)。我们知道,《刊定记》注释的正是宗密这本书,而且宗密此书曾经子璿治定过,后世通行的就是子璿治定本。黑水城出土的刻本残片,很有可能就是子璿治定本。其实以子璿在北宋佛学界的崇高地位,他的两大名著《首楞严义疏注经》和《金刚经纂要刊定记》,以及经他治定的《金刚般若经疏论纂要》会在西夏故地流传,甚至被翻成西夏文,是一点都不奇怪的。说到这里,我很替柴女士感到遗憾,由于她错认K2:275是《首楞严义疏注经》,结果与K2:275是《金刚经纂要刊定记》这一重要发现失之交臂。

还有一件和夏汉勘同有关的事值得说一下。西夏译师中有个叫鲜卑宝源的人,曾经把不少佛经翻成西夏文和汉文。在他翻译的汉文佛经中,其法名前所加称号是“诠教法师”。而在他翻译的西夏文佛经中,所加称号一直被现代学者按照西夏文直译成“显法国师”。聂鸿音先生曾经认为,宝源之所以号“显法”,是为了区别于“密法”(《大度民寺考》,《西夏文献论稿》,上海:上海古籍出版社,2012年9月第一版,263页)。这显然是望文生义。因为西夏文“显法”的“显”是动词,而汉文“密法”的“密”是形容词(秘密的、密传的),完全不是同一个结构。聂先生后来也放弃了自己的看法,转而采用段玉泉先生在其博士论文(《语言背后的文化流传:一组西夏藏传佛教文献解读》,2009)中“漂亮地指出”的看法,认为“显法”的西夏文原文其实就是汉文“诠教”的严格对译(《论西夏本〈佛说父母恩重经〉》,《西夏文献论稿》,334页)。

我没看过段先生的博士论文,一直不清楚他具体是根据什么来立论的。正好《西夏学》第十辑里有他一篇《一批新见的额济纳旗绿城出土西夏文献》(70-74页),其中概述了他在博士论文中立论的根据。原来他发现直翻为“法”的西夏字(《夏汉》0467),曾在西夏文《华严经》中被用于对译汉文“教轮”的“教”字,而直翻为“显”的西夏字(《夏汉》2149),则“通常与汉文的‘显、明、宣、达’相对,汉文中的‘诠’表示的是‘详细解释、阐明’的意思”,因此以其来对译直翻为“显”的西夏字“应该可行”,所以他“为与汉文记载取得一致”,提出应该把直译为“显法”的西夏字还原为“诠教”。段先生的假设无疑是正确的,而且从西夏文献中找到了用直翻为“法”的西夏字来对译汉文“教”字的语例,只可惜没有举出用直翻为“显”的西夏字来对译汉文“诠”字的语例。正巧在我去年比定出来的山嘴沟石窟二号窟出土《华严大疏演义钞》已佚汉文旧注(曾被元僧苍山普瑞在《华严悬谈会玄记》第三十四卷中引用过)的西夏文译本残片(编号K2:141和K2:214)中,汉文“诠”字(原文是“此约能诠为门”和“以能诠声名句文为门”)正是用直翻为“显”的西夏字(K2:141左半面第六行第四字和K2:214第二行第十字)来对译的,据此可以彻底坐实段先生的假设,将“显法”与“诠教”勘同。

以上两个例子分别涉及夏汉勘同中的正确与错误以及勘同理由的充足与不充足这两个问题,而《西夏学》第十辑中崔红芬女士的论文《英藏西夏文〈大宝积经〉译释研究》(81-89页)则在夏汉勘同中研究先后的问题上给我们提供了一个很好的例子。在已出版的《英藏黑水城文献》里,整理者曾比定出四种西夏文《大宝积经》的残片。崔女士论文的“主要贡献”是在以上四种残片之外更发现了另外五种《大宝积经》的残片。但问题是她的这个所谓“发现”,早就被日本学者松泽博做过了。大家可以去看松泽的论文《关于斯坦因将来的黑水城出土西夏文献》(《东洋史苑》,第77号,2011年3月),尤其是第69、84、95、96、115页。作为现代的科学研究工作者,我们应该时刻留意其他学者的有关研究才是。■

- 上一个宝物: 空前绝后的红山文化玉器

- 下一个宝物: 钻石与锆石的区别有哪些