谈书画题跋:相得益彰

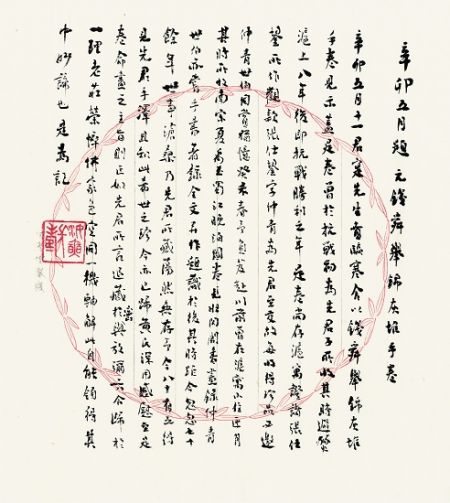

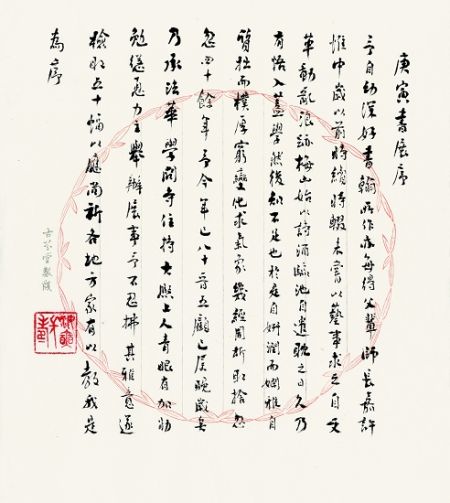

章汝奭书法作品三则

章汝奭书法作品三则

章汝奭书法作品三则

章汝奭书法作品三则

章汝奭书法作品三则

章汝奭书法作品三则

章汝奭

题跋大体是观者抒发自己的见解形诸文字,与所题跋的书画件连成一体,有的书写在画件本身上,有的书写在裱边上,有的书写在另纸上。配在立帧上面的称作诗塘,配在横幅、手卷后面的称作跋尾。题跋的作用是:帮助欣赏,帮助鉴别,增加书画件的价值。此外,上好的题跋本身也具有独立的艺术价值,因此题跋往往与所题的书画件融为一体,相得益彰。

什么叫题跋?古人有云:“题者标其前,跋者系其后也。”一般指书画题识之辞。现在热衷于收藏者日众,对这方面的识见,似不可或缺。

题跋是怎么产生的?大体是观者抒发自己的见解形诸文字,与所题跋的书画件连成一体。题跋有的书写在画件本身上,有的书写在裱边上,有的书写在另纸上。配在立帧上面的称作诗塘,配在横幅、手卷后面的称作跋尾。

题跋的作用是:帮助欣赏,帮助鉴别,增加书画件的价值。此外,上好的题跋本身也具有独立的艺术价值,因此题跋往往与所题的书画件融为一体,相得益彰。这些作用自然应与收藏要求结合起来考虑。人们都知道对藏品的要求首先是真,然后是精,再次是新(即保存良好)。

首先是真假问题。书画作品的真假本是与生俱来的,而且本与题跋无关。但后人的题跋往往涉及这个方面。不管怎么说,在客观上题识确有帮助鉴别的作用。良以书画鉴别真伪是个非常复杂的问题,其复杂性大体上有这样几难:第一难是大家之作,其早年、中年、晚年面貌风格往往会有很大的变化。如八大山人之书,早年学董,几可乱真。而到晚年则变成精蕴内含,不露锋芒,笔质圆浑。体势则融合锺蔡,古拙幽深,与早年判若两人。但仔细看来,仍可看出端倪。其画更是意匠独运,耐人寻味,往往在冷峭之中见精神。不仅如此,作为大家,即使是同一时期的作品,也往往有多种风貌,而这正是一般人无法望其项背之处。在这多种变化之中辨别真伪自然就更难一些,这往往不是从表面的像与不像求之,而是从内在神理上辨别。要做到这一点,辨别者的学养是个根本条件。

此外,有的大家在当时已有仿冒,如赵松雪的《溪山平远图》,在美国就有两本,其图像笔墨完全相同,迄今不知何者为真。但其中毕竟有假,甚或两幅都不真也是可能的。又如董其昌,不但身居高位,且富甲一方,收藏既富,寓目更多。更由于天赋高,善于总结前人之长,又勤于艺事,因此书画成就都达到很高的境界,开晚明一代之先,誉满海内。当时踵门求书画者极多,董遂养有很多书画代笔,如赵左即为他代画,代书者当更多。这些伪作,从纸质墨色印章上是无法辨别的,且大多十分精美,要辨别出其为伪作,除从风格和内在神理上辨识外,还须从其本人的个性和习惯上考察。譬如董自己也承认并多次表示,其于书画向少用敬之意。所以凡布白或位置经营过于严谨整饬者,或所书偏于妍媚而少爽辣之气者,多出自代笔者之手。

书画藏品一假,便令人觉得兴味索然。而实际上古往今来不仅有很多人刻意作假,更有一些题识者不负责任地妄作短语,这也会增加干扰和混乱。我这里举一个实实在在的例子以说明鉴别之难。

一九八六年冬,我去北京开会,假日去故宫,正巧举办明代人物画藏品展。我猛然看到其中有张六尺大幅白描观音像,原是家父藏品,裱边上赫然有家父题识,文曰:“金子澂,名建,别号红鹅生,善写真,尤长白描。书法二王,工诗文。清初绝意仕进,徜徉于吴山越水间。书画颇自矜贵,一缣半素士大夫争宝之。此帧仿宋白良玉,前年曾见白良玉有此一帧,尤为精妙。题签者大书曰‘魏塘金红鹅女史易弁而钗’,可笑也!壬申(笔者註一九三二年)冬月十五日,长洲章保世记。”我看后颇觉纳闷,题签者何以会把男说成女呢?一九九六年十一月,香港佳士得公司中国书画拍品图录上,有金子澂纨扇仕女图立帧,自作千秋岁词一首,其后之题识文为:“立斋先生用秦淮海千秋岁词元韵,美人独立图有‘秋风吹影成佳对’之句。倘使少游此日为之,当无过此。今余学步邯郸,岂免词家所笑。时丙申秋八月,红鹅金子澂并画。”可谓词文书画俱佳,其书峭劲凝重,绝无脂粉气。吴湖帆诗塘题识文为:“金子澂,名建,别署红鹅女史。女史吴江人,《墨林今话》作吴县人,相国文通公之后五世孙女。其母丁孺人,名素心号蘋宅,著有《蘋宅杂咏》。女史幼承庭训,早耽吟咏,尤善写真,山水花鸟,无所不工。尝仿唐六如《秋渔图》,自题云:‘鲈又堪餐蓴又肥,眼前事事可忘机。渔舟一枕悠然去,梦逐轻鸥踏水飞。’冯墨香《画识》,蒋子延《今话》俱著其名。此图写和秦淮海千秋岁词意,秀美绝俗,堪与改七芗仿佛,洵炉青工到之作也。又得其母蘋宅为之题,可谓珠璧之美云。丙子得于华亭故家,重付潢治,什袭之。吴湖帆识于梅景书屋。”按照吴说,则作者所题丙申当为道光十六年(一八三六)。如此,前说金子澂为晚明入清时人,而后者则称中晚清时,前后相距一百七八十年。前者断金子澂为男,后者断为女。歧义如此之大,不知哪个说法对。

就我个人看到过的题识来说,我确实知道,过去有些书画名人,尽管他在艺术上有很高的造诣和成就,但在书画鉴定上,却每有妄断杜撰之类的过失,甚至自己也参加作假行列,这就不免受到后人指斥。正因为人们认为题识帮助鉴别,所以有点收藏者,每以自己所藏请名家题识,以求见重于人。或者有的藏品在真伪上存有疑义,藏者不是弄清底里,而是也请名家题识,甚至许以重酬,请其在题识中力主其真,以求取信于人,于是就出现了不少以假作真的题识。有的名家面对此类要求,一方面碍于主人情面,另一方面又想保持自己的名节,就在跋尾上不置可否地加个观款,即“某年月日某某观”,以应付了事。由此可见,要做到鉴定精审,洵非易事。

其次,题识有助于对作品的赏析。这里我愿举黄山谷题东坡《黄州寒食诗》为范例。人们知道,前人曾推许其为天下第三行书(第一为《兰亭》,第二为《祭侄稿》),这是因为东坡这篇杰作,不仅诗好字好,且两者水乳交融,达到浑然天成的境界,称其极诣,绝非过许。试看黄的题识是这样写的:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公杨少师李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。他日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。”这则题识寥寥数语,高度概括了这篇名作的艺术特征和题识者的崇仰之情,又把个人对自己所作的自鸣得意,无意而又真实地展示出来。很客观地说,山谷这篇题识从文到字也都是杰作,言简意赅,恰到好处,戛然而止,余音不尽,弥足玩味,即在“有佛处”也称得尊的。正可谓“真名士自风流”。这就向读者提供了一种启示,好的题识除向“后之揽者”提供有益的指导性意见之外,绝无妄自卖弄之病。我所以称它作典范,也就是说不妨把其他书画中的题识与这个题识作个比较,自能得出结论。当然,我这也绝不是说所有后人的题识都要达到这个水准,但我以为作题识的人,总应以较高的标准严格要求自己,而不应学某些人的狂狷自大,或一些名人的自我卖弄或妄加断语。

由此可见,上好的书画作品难得,上好的题识也是难得的。有的绝好的作品,可说是某个书画家的平生杰作,尽管流传有绪,却绵亘数百年没有或很少题跋,这往往是收藏者惟恐题得不好,反而不美的缘故。

书画题识本来是件雅事,可是也能变得很粗俗。记得幼小时随同父亲看字画,一天某个琉璃厂老板指着某件画件说:“这是个好东西,只是少了‘披挂’。”人走了之后,我问什么叫“披挂”,父亲说,就是指题跋。但“披挂”两字的确有辱斯文,我想这就是现在的所谓“包装”。我以为真正从艺的人对这两个字会感到不舒服的。清代《书画就铃》中有这样几句话很精辟:“有著意而精者,心思到而师法正也;有著意而反不佳者,过于矜持而执滞也;有不著意而不佳者,草草也;有不著意而精者,神化也。”我记得曾在刘靖基藏画展上看到一幅董其昌的六尺大幅水墨山水,极精,画上自题寥寥十六个大字,十分精彩:“王洽泼墨,李成惜墨。两家合之,乃成画诀”。从文到字,都当得上神来之笔。我以为凡应人对藏品作题识,也因从内容到形式都作深入细密的思考。只有这样才或许不辱使命。总之要做到实则十分著意而看来若不经意,十分潇洒而又无丝毫逾规矩,这当然是很不容易的。

至于所作题跋的位置,最好在另纸上。如在作品本身上,则需慎之又慎,倘处置不善难免“画虎类犬”之饥,甚至成为无法消除的赘疣。黄子久的《富春山居图》上塞满了乾隆帝的题跋,这虽然显示了乾隆对这幅画的心爱和激赏,但仍免不了令人觉得讨厌,即使贵为天子,又岂能塞后世之口?!

书画题跋宜用文言,这是因为文言简练隽永,善用之能收咀嚼不尽之功,然要做到合乎规范,了非易事,有人以为凑些之乎者也的语助就行,实属误解。

我虽曾应人之请为诸名迹题识,然实未能掌握个中三昧,敢陈管见,愿就教于识者。■

- 上一个宝物: 如何判定古钱价值

- 下一个宝物: 清代篆刻用刀高人赵穆