上海博物馆:逾一甲子的营建(图)

上海博物馆

上海博物馆

大克鼎

大克鼎

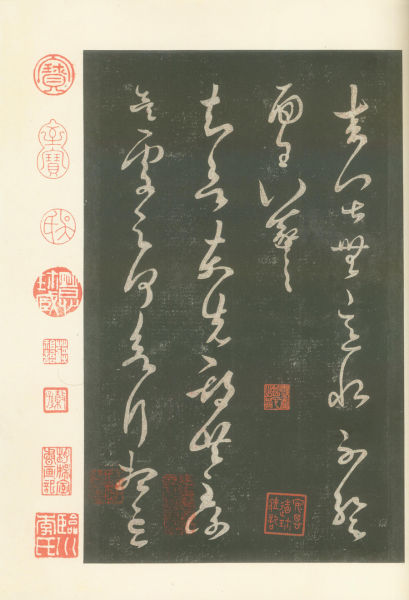

淳化阁帖

淳化阁帖

上海博物馆河南南路馆舍

上海博物馆河南南路馆舍

专题配图

专题配图

撰文/孙行之 图片/上海博物馆

1996年之前,上海博物馆并不在如今这座象征天圆地方、形态敦厚稳重的建筑之中。它最早的所在地是今天南京西路325号的原跑马厅大厦内,所有关于这座博物馆的故事就要从此地讲起。这儿曾是军队的驻扎地,因为自1950年4月便开始筹备博物馆,时任上海市长陈毅要求部队限时撤离。仅仅2年零8个月之后,这座博物馆便开始向公众开放。62年的时间里,这座博物馆共收藏100万余件文物,其中,珍贵文物14万件。经过一路曲折、艰辛,这笔馆藏折射出这个国家建立以后经历的风风雨雨,也可见旧时的收藏家们独特的情感世界与风骨。

随着文博研究的进展、藏品的丰富,上博的陈列体系也在1996年有了根本性的变化。1959年之前,上海博物馆还在原跑马厅总会时,陈列体系的设置是按照时间顺序,从史前时代经历秦汉、宋元明清直至近代。1959年,上博搬迁到中汇大厦之后,陈列面积增大了一倍。陈列体系也从原来按照朝代划分转为以历史发展阶段划分,分为:原始社会、奴隶社会、封建社会、近现代。但这一时期的陈列划分方式与之前相比并没有实质性的改变,现在看来更是反映了一段时期内史学界和文博界对历史的暂时性认识。

馆藏体系逐步扩完善,上博逐渐建立了隔成体系的收藏系统,也有了各方面的研究梯队。1996年的新馆之中,陈列体系有了根本性的变化,再也不是按照时间顺序,而是按照文物的门类来划分:青铜、雕塑、陶瓷、绘画、书法、玉器、钱币、家具、印章和少数民族工艺馆。

其中,陶瓷、青铜、书画三大门类均成体系,明代家具、历代钱币、古玺印以及玉器、雕塑都极为精湛。馆藏文物中大约有90%成来自1949年之后的民间征集,在这当中,很大一部分是收藏家们的捐赠。

军队带来的奠基性收藏

上海博物馆的馆藏从无到有的建立最初仰赖的还是陈毅带领的第三野战军。

民国的上海,是中国民间收藏的“半壁江山”。如卢芹斋这样的20世纪第一大古董商曾以此为重镇,建立他的文物迁徙链条。时局动荡、战火纷飞之时,文物散落四方,遭到损坏,或是颠沛流离到海外。所以,上海博物馆的第一批馆藏并非征集自本地,而是由陈毅率领的第三野战军带入上海的。

战争时期,三野的士兵挖战壕时市场能够发现文物,同时,南下过程中也时常收缴文物。陈毅手下有一位叫李亚农的军官,专司掌管军队的文教工作。大军转战南北,李亚农却始终守着这些“宝贝”,寸步不离。直到上博筹建之时,这两卡车2853件文物便全部拨交给文管会,成为上海博物馆最早一批馆藏。

1962年,李亚农病危之时,他说过这样一句话:“我总算对得起陈老总,没有让这两车文物在战争中丢失。”除了三野保护的这批文物之外,上海博物馆最初的一批馆藏还包括海关走私文物、“五反”运动期间收购的文物、用国家经费征集的文物。

“文革”之前多方搜求

上世纪50年代初期,艺术品买卖在民间几乎是一潭死水。通过上海海关偷运的古代文物,数量极大,陈毅指示文管会加强海关审查。就在1950年,雪耕斋古玩店试图走私到海外的17箱以真报假的文物被海关查获。这批文物中有1923年山西省浑源县李裕村出土的春秋晚期牺尊、鸟兽龙纹壶以及其他各类文物345件。牺尊和年兽龙纹壶都成为上博青铜器馆藏中非常典型、精美的重器。文管会对出关文物的鉴定这一传统也保存了下来。自建国以来,上海文管会鉴定文物上千万件,扣留了不少非法出口的珍贵文物。

1952年,“五反”运动期间,不少文物收藏家急需用钱,愿意将家藏文物转让给博物馆。此时,国内根本没有大型的艺术品市场。但上海博物馆一直坚持“秉公作价”,这样的态度得到了诸多藏家与行家的信任。当时,西安、洛阳、北京、沈阳以及江南地区的文物商人都将文物拿到上博,让专家们挑选。

1950年至1953年期间,正是国家经济恢复期,财政上比较困难。但上海文管会却因为陈毅对文物工作的重视而获得了几乎占据当时全是文教经费三分之一的拨款支持。开始,上海博物馆每年收购文物的经费为20万元。一次,一位收藏家想向上博出让两把战国青铜剑,但上博刚刚收购了庞莱臣家藏的大批珍贵书画,费用用尽。此时后来由陈毅特批,经费得到解决。并且,自此之后,上博的文物收购经费就由20万上升至80万。因为经费得到了保证,博物馆得以迅速扩大收购规模。于是,2年之内,10大陈列室与一个绘画专题展览便成型了。

当时这10大陈列室不像现在的博物馆按照文物类别划分,而是按照历史时期进行划分,包括:史前时代、殷商时代、西周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋元、明代、清代和近代工艺品。

一段历史对于一座博物馆来说可谓特使。自1951年到文革结束,上海文物部门从金属冶炼厂和废品回收站抢救了逾10万件青铜器,270万枚钱币,其中一级文物29件,重要文物1190件。这些铜器全部是在大跃进、文化大革命时期从全国各地运往上海的冶铁厂和废品回收站的。当时上博的工作人员也参与到其中,在废品回收站和冶铁厂蹲守,抢救了难以计数文物。才使得很多历史的遗憾免于发生。

大量来自收藏家的馈赠

文革之前,上博的馆藏已经包括了一批镇馆之宝:如上文所说的自海关抢救的牺尊、大藏家潘达于捐赠的大克鼎、大盂鼎、唐代孙位《高逸图》、宋徽宗赵佶的《芦雁图》、元四家之一王蒙的《青卞隐居图》等。

迅速积累起来的宏富收藏不仅与政府经费上的支持有关,也与集中于上海的收藏家息息相关。上海云集了一大批文物收藏家:如书画、碑帖收藏家庞莱臣、吴湖帆、王有林、孙煜峰、钱境堂、冒广生;青铜器收藏家潘达于、龚心钊、李萌轩等;陶瓷藏家顾丽江、陈器成、胡惠春等。此外还有许多钱币、玺印收藏家。这些收藏家都慷慨地向上博捐出了自己成系统的、传承有序的收藏。

此一时期,来自藏家们的捐赠为上博馆藏精品打下了根基。除了潘达于捐赠最为重要的青铜重器大克鼎、大盂鼎之外,苏州过云楼顾文彬后人沈同樾捐赠了极为精彩的书画,顾丽江则捐赠了2447件收藏品。此人曾为华东煤炭公司董事、华商水泥公司常务董事,自幼喜好收藏,尤以瓷器收藏为多。1956年,他将毕生所藏捐赠上博,次年,上博为其举办了“顾丽江先生捐赠文物展览会”。

医学家顾恺时和夫人成嘉言毕生收藏200多件文物,涵盖玉器、瓷器、青铜器以及书画,文革之中,他们曾被囚禁4年。直到1973年,他们被告知,从他们家抄走的这笔收藏将全部发还之时,他们竟喜极而涕,当即要求将文物全部捐赠上海博物馆。他所捐赠的文物包括商代白玉大刀、宋哥窑葵口碗、宋定窑印花云龙纹盘。

文革前,很多实业家都有收藏,每逢年节或大庆,他们总要为国家赠送礼物。1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功,收藏家孙煜峰就去信上博将自己收藏的古书画捐赠给博物馆。这笔藏品包括《古贤遗相册》等宋画,以及董其昌、陈老莲、石涛、仇十洲、文征明、唐寅等人的78件作品。而此前的1961年,孙煜峰就将家藏瓷器、青铜器24件捐赠上博,其中大都为传世品,传承有序。1981年,他的夫人与子女在此向上海博物馆捐赠了文征明、祝允明、王鉴、恽寿平、吴昌硕等名家书画82件。

上博馆藏体系构建过程中,这样慷慨的藏家还有沈同樾、李萌轩、刘靖基、戚叔玉等人。随着时间的推移,以及上博在国内外的影响力,越来越多的藏家加入到捐赠的行列中。如今,这面金字墙壁上的名字已逾千人。

80年代之后的扩充

文革以后至今,上海博物馆依然受惠于收藏家的慷慨。只是,此时,因为上博在世界华人中的巨大影响力,许多身处海外的藏家也加入到了捐赠的行列。

上海博物馆长长的捐赠者名单中,还有一位加拿大籍华人杜维善。他与上海博物馆最先结缘并非因为自己的捐赠,而是与一座大楼相关。1959年,上海博物馆离开了跑马厅大楼,搬迁至河南路上的中汇大厦之中。这座棕红色大楼如今依然挺立于上海闹市之中,改名中汇大厦,优雅端凝,为民国上海流行的ARTDECO风格建筑。这栋楼正是民国时期上海青帮大佬杜月笙的中汇银行,而向上博捐赠一大批珍贵铅笔的杜维善则是杜月笙的儿子。

自1992年至2005年,杜维善先后7次向上海博物馆捐赠了中亚古国思路钱币2128枚,相关图书资料210册。近年来,杜维善已经身患重病,但依然热切地为上博四处寻觅钱币,并于2012年6月又一次捐赠了钱币410枚,书籍6套33册。他捐赠的中亚古国与思路钱币,数量和质量都是国内最为上乘的。

英国太平绅士、香港实业家何鸿章曾向上博捐赠30万作为贵宾厅的专修费用。之后的第二年,他了解到马承源与汪庆正馆长在香港发现春秋晚期吴王夫差盉,但困于经费紧张而无法购回大陆。何鸿章当即慷慨解囊,花钱买回这件青铜器,捐赠给了上海博物馆。诸如何鸿章这样的藏家还有许多,诸如香港张永珍将4150万港元购得的清雍正粉彩蟠桃纹橄榄瓶赠予上博;秦力人、朱明仁夫妇捐献的汉代青釉炫纹罐等等。

除了自民间征集之外,上博的前馆长马承源与前副馆长汪庆正也经常到国外和香港、台湾和日本寻找文物,一旦发现有价值的珍品就用博物馆的资金征集到上博。2003年,以450万美元从美国藏家安思远处收购的《淳化阁帖》就是上博历年自海外收购珍贵文物的一个案例。

征集之路上的上博研究人员经历的是与现在艺术品藏家同样激烈的角逐。1992年9月,在香港的博物馆之友深夜打电话给前馆长马承源,说有一件错金银鸟篆纹饰的青铜壶。当时,买家为了抬高身价,在青铜壶上面黏上泥土,可惜弄巧成拙,5个多月无人问津,只能低价销售。马承源和汪庆正立即赶赴香港查看实物,马承源从器物的器物的古朴造型和斑驳锈蚀,认定此为西汉早期文物。他们当机立断买下了这件文物。

1992年12月,同样是在香港的古玩店中,马承源买回了“西周晋侯 鱼禾 编钟”14件,当时还保持着出土时的原貌。这套编钟原本应该有16件,当时,除了被倒卖到香港的14件之外,另有2件依旧留在山西省曲沃县晋候墓内,后来出土时才发现。

- 上一个宝物: 珍宝背后的故事:青铜美器四羊方尊

- 下一个宝物: 碧玺:佩带属性大于收藏价值