谈书法的三种用墨技巧

谈书法的三种用墨技巧

谈书法的三种用墨技巧

墨法意识的形成与发展经历了十分漫长的时期,虽然墨法的自觉要晚于笔法、字法与章法,但从形成以后的发展来看,其生命的活力却并不亚于笔法、字法与章法。在书法的“四法”中,我认为墨法不仅仅是形成书法血肉的重要方面,同时也是书法艺术之精神能得以彰显的重要手段之一。它与其余“三法”一起,共同构筑着书法艺术之美的真谛,很多优秀的书法佳构,时代巨制,无不体现书者强烈的墨法意识与熟练的用墨技巧。

我们以浓墨为例,试图以举例的方式来介绍唐宋间三位书法大师的用墨技巧。中肯地讲,唐宋间的书家大都对淡墨的运用不多,在他们看来,淡墨太容易伤害书法作品的神采,亦无法体现书法的生动气韵。所以对大多数书家而言,浓墨之法是备受推崇的。孙过庭《书谱》中说的“带燥方润,将浓遂枯”,即是对浓墨运用的效果及其审美标准的最佳阐释。从具体作品来讲,我们似可以从颜真卿、苏轼和米芾三位书坛巨匠的代表作品中,感觉到其用墨技巧的精妙。

首先谈谈颜真卿,其书风有非常强烈的个性特点,无论楷书还是行草书,他将内敛的精气与外显的张力,做了非常和谐的处理,其书风给人的整体感觉是雄强、劲健和浑厚。论其墨法,从楷书谈,很不切实际,因为其楷书多为碑刻,用墨之迹,难以找寻,好不容易找到一篇《自书告身》,却真伪待考,不过即使是真的为颜氏之书,我们也只能说是标准的浓墨之法,无多少变化而言。如若可以对其碑书做些联想的话,我认为其楷书《东方朔画赞碑》的用墨是非常有特点的。那种含蓄内敛的用墨与用笔相结合,古人谓之有“绵里裹针”之质,信然!而从其行草书之法,我们认为,其用墨是非常有代表性的。我们将这种用墨技巧概括为墨之轻用,准确地讲,是浓墨的轻用。例如其行草书代表作品《刘中使帖》和《祭侄季明文稿》,尤其是后者,可谓用墨的上乘之作,尽管是实用急就之草稿书,但其技巧运用可以说正是在这种无意之态中得以完美体现的。正如苏轼所说的“书初无意于佳乃佳”,这种浓墨轻用的技巧运用,使其书之用墨有如蚕之吐丝,笔笔牵连,字字相生,有非常强烈的动势,而又气势内敛,形制荡然。其笔法要能提得住笔,要沉着,笔笔到位而无使拘促,尤其要注意笔与笔、字与字之交接处,意出于心,而形于造化者也。

关于浓墨运用的第二种技巧,我们可以用墨之实用来概述,试以苏轼为例。苏轼作书,黄庭坚曾有“石压蛤蟆”之谓,不知是指苏轼书法之病,还是谓其书法之趣。但有一点可以确定的是,其作品中字形较扁。苏轼的书法在用墨方面,我们可以用“黑”、“乌黑”来概括。的确,观苏东坡墨迹,情动于心,神采焕然,他在用墨上极为考究,认为用墨用得好,其字要有如小孩之眼眸,黑而发亮。事实上,苏轼也正是这样做的。以其行楷书《赤壁赋》论,展其墨迹,收笔处极圆,近人刘小晴云:“(其书)如珠光黍米,隐隐有聚墨痕,最足耐人寻味。这种用墨方法是石刻书法无法表达的,故用墨之法,非多见前人真迹不足与谈斯窃。”可谓真言。其法用笔较圆,锋毫相对较短,侧笔为之,妍态自生,用墨要黑而浓,用笔则重而实。

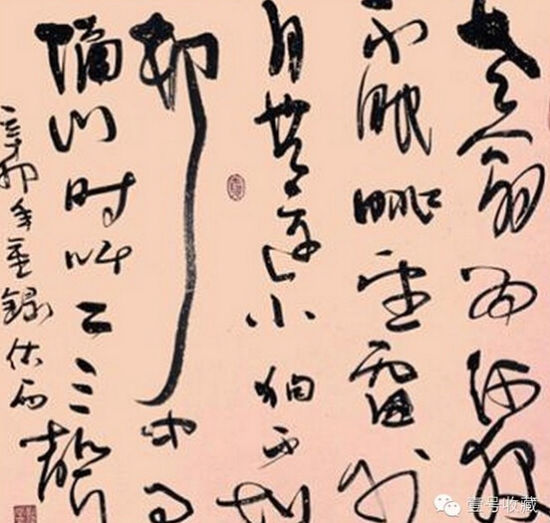

浓墨运用的第三种技巧,可以米芾为例。其用笔自谓“刷字”,故谓其为浓墨活用之法,其书墨酣意足、沉着痛快、飞动跳跃之势不可阻挡。米芾的用墨之法,其实与其用笔之法是分不开的,其用笔自称“八面出锋,臣为刷字”,是有其强烈的个性追求的,长期浸淫于“王书”之中,他抽绎出“王书”中的灵动之质,以己之参悟,形成了独特的书法风格。其墨之活用,实为笔之活用,米芾的传世作品很多,最具代表性的除了《蜀素帖》、《苕溪诗帖》、《虹县诗》等以外,还有大量的尺牍小品,有非常深厚的艺术修养与杰出的艺术表现才能。我们说,所有的用墨之法,都本于笔法,形于章法,只有三者的相互结合,才能产生出优秀的作品,而对于米芾来讲,其对墨的活用,更与笔法分不开。

最后,我们要强调的是,无论对墨的运用是轻是实还是活,都要时刻注意用墨在书法实践中的地位,不可孤立的大谈用墨,脱离笔法与章法的墨法,是决计没有书法意味的。至于对墨之轻用、实用与活用技巧的掌握,只有在书法实践中多临多看多思多悟,才是正道。

来源: 中国爱艺网

- 上一个宝物: 琉璃厂古书郎中妙手复原古书(组图)

- 下一个宝物: 嘉德香港2013秋拍部分家具赏析:观华博雅