霍克尼《隐秘的知识》:制像术 艺术史与绘画

霍克尼《隐秘的知识》:制像术、艺术史与绘画

霍克尼《隐秘的知识》:制像术、艺术史与绘画

文章

想必在大多艺术史研究者和艺术家眼中,文艺复兴以来的绘画依赖于光学技术并不是一个有多新鲜的话题,在以往的艺术史叙事中,都已不同程度地有所论及。然而,出乎意料的是,2001年,英国当代画家大卫·霍克尼(DavidHockney)历时数年完成的《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》这本书却在艺术界和学界引起了极大的反响。这固然与BBC、《纽约客》及《纽约时报》等大众媒体的报道和传播有着一定的关系,但关键还是问题本身的争议性所致。五年后,发行了增订版,迄今已有多个不同语言的译本,相关的讨论于不同领域也还在持续。

一、制像术及其“历史”

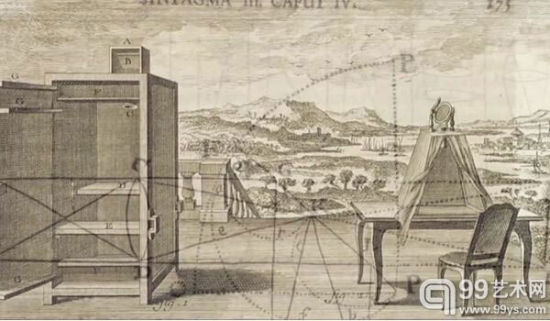

诚如马丁·肯普所说的,“自文艺复兴以来,历史学家们似乎不太愿意对艺术家使用视觉装置的状况进行调查和研究。”事实是,一方面我们经验中的西方艺术史,基本还是由古希腊时期“短缩法”(foreshortening)如何被发现,到了文艺复兴又是如何“进化”为一套严格的“透视法”,然后,进入19世纪,“透视法”又是如何被瓦解……这样一种叙事所建构起来的;另一方面,从柏拉图“洞穴”理论、亚里士多德的“针孔观象仪”,到中世纪罗杰·培根(RogerBacon)的“三层针孔暗箱”,文艺复兴时期布鲁内莱斯基的“透视仪”、阿尔贝蒂的“衍射暗箱”,直至17世纪开普勒的“折光学”、笛卡尔的“屈光学”以及暗箱的普遍应用,再后来就是19世纪初摄影术的发明,等等,对于这样一部视觉技术史,我们似乎也并不陌生。

但是,根据霍克尼自己的经验,他认为完全靠“理论”(和建筑)意义上的透视法则、解剖经验、素描构图、打格造型和双眼观察是不可能实现的,单凭画家的手和眼是无法操控透视法的几何原理和解剖学的结构方式。而这便促使霍克尼自己去探寻这一历史之谜,或者说,他是想看看历史上这两条线索到底是如何相交,如何发生关联的,以及是否存在弥合的可能。经过大量的视觉观察和图像分析,他得出了一个“大胆”的结论:从15世纪到19世纪前后,画家们其实已经在普遍地借助“显像描绘器”(cameralucida)、“暗箱”(cameraobscura)和“凹面镜”(concavemirror)等光学仪器。

最直接的证据莫过于衣褶及纹样的处理。霍克尼发现,早在14世纪的乔托那里,基本是以一种简单的图形式方法画成的,为了守护形的“准确”,皮萨内罗(Pisanello)甚至不惜牺牲衣褶的真实感。然而,到了16世纪,莫罗内(G.B.Moroni)则已经画出了非常精致的服饰,褶皱的纹样及其光影关系显得极为合理。这一点在安格尔的身上,体现得尤为明显。就此,霍克尼认为,如果不借助光学仪器,他们是无法保证画面构图以及光影关系的准确性,何况模特也不可能长时间“服务”于画家。因此他的推测是,画家们可能使用了光学器材。其中,除了一些零星的间接文献以外,拉斐尔《列奥十世像》这幅画中教皇手里的放大镜某种意义上也是在暗示我们,此时(16世纪)画家已经知道并可能在使用透镜了,且画面的体积感及其空间关系也表明拉斐尔在造型的时候可能借助了光学器材。而丢勒作于1525年的显示他如何采用光学技术手段解决古琵琶这一具有曲面的物体的造型问题的木刻画无疑是有力的旁证。

17世纪荷兰画家维米尔绘画使用暗箱已然是一个艺术史上的常识了。据说,显微镜的发明者、镜片磨制专家列文虎克(VanLeeuwenhoek)既是维米尔的邻居,也是他遗嘱的执行者。关键在于,其画面本身已经提供了很多证据,也足以表明他是如何借助暗箱等光学器材的。比如《倒牛奶的女仆》,霍克尼分析认为,前景的面包篮与挂在后面墙上的竹筐相比,显得对焦不准。而这一变化,肉眼是看不到的。此外,如果维米尔没有看到过由于对焦不准而在高光处形成的“光晕”效果,他不可能在篮子、面包、杯子、罐子画出这种效果。洛托(LorenzoLotto)《夫妇》中东方桌毯的纹样也明显是跑焦的,这一细节经过与霍克尼合作的物理学家查尔斯·法尔考(CharlesFalco)观察和测算,认为这幅画至少有两个灭点。法尔考推断,洛托可能架设了一组透镜投射纹样,但又无法将整块毯子同时纳入清晰的焦距中时,于是在绘制后半部分是不得不重新对焦。而重新对焦的结果是由于放大系数的变化很难调整,导致其不得不跑焦。也因此,它反而成了画家使用光学仪器的一个证据。

为了探触这些古典画家们借助光学仪器的具体方式,霍克尼特意“复制”相类的仪器,亲身试验这种画法。继此,他推测凡·艾克在绘制红衣主教阿尔伯加蒂(C.N.Albergati)肖像,放大素描稿的时候,借助了类似“实物幻灯机”这样的光学器械。因为其局部完全重合,而传统的打格放大不可能这么准确。但也因此,可能不小心碰到镜子、素描或画板,致使某些部位的轮廓反而出现错位。另如凡·艾克的另一幅画《阿尔诺菲尼的婚礼》中的吊灯,明显是借助了凹面镜。而且,画面中所有的人和物都是正面的,因此没有一个统一的焦点,这说明它是多面绘制最后拼贴而成的。当然,之所以使用多面的方式,是因为凹面镜本身的局限性,因为不管凹面镜多大,其有效图像的大小都不会超过30厘米,而这也决定了当时大多肖像画的幅面大小。同时,这也是一些多人组成的大幅画面局部造型准确、整体出现偏差和扭曲的原因所在,所以,它还是拼凑而成的。为此,霍克尼甚至找来模特重新演绎了一遍卡拉瓦乔绘制《纸牌骗局》的过程,结果发现,画中的三个人物是分三次画上去的,画布在画架上移来移去,让每个人物投影都落在恰当的位置上,而画面人物之间由于缺乏一种空间景深感,也像是拼贴的。

一个有趣的现象是,16、17世纪的画面中出现大量的左撇子。而且,这个现象自卡拉瓦乔开始,延续了将近四十年。在霍克尼看来,这不是偶然的,其正是透镜反转的结果。另外,哈尔斯、伦勃朗、委拉斯贵兹等画家笔下的那些大量类似摄影一般的、具有丰富表情的人物肖像塑造,若是不借助光学器材,也是不可能实现的。……霍克尼指出,光学器材在绘画中的运用最早始于1430年前后的弗兰德斯,这是有确凿证据的,直到19世纪初,将近四百年的历史中,光学技术一直在或明或暗地影响着绘画实践。而后来摄影术的发明,无疑给绘画带来了巨大的危机和挑战。大概在1870年前后,画家们不仅摆脱了光学器材,且有意地抗拒这套制像方式。比如塞尚,他是有意地在传达一种不确定性,或一种流变的视点。在他的画中,起作用的是人的双目视像(两只眼睛,两个视点,因此就有不确定性),也更重视于人的视觉体验本身,而不是透镜那种暴君式的单点视像,透镜的视像最终将人降格为数学上的一点,固定于时空中,这实际已经悖离了真实的视觉。历史地看,这一制像术与绘画的分化,先后还经历了现代主义、超现实主义及立体主义等等流派,一直到20世纪70年代,随着电脑修图的出现,以及诸如“调色板”、“画笔”等软件功能的应用,二者之间似乎又变得相关或混合起来。

二、“隐秘的知识”与艺术史

霍克尼强调,他关心的不是艺术史,而是制像史。而且他心里也很清楚艺术史对这类实践问题并不感兴趣,更关注图像学和社会背景。可是霍克尼并不甘心,始终有着一种艺术史的冲动。这一点,我们可以在他与诸多艺术史家的通信中看得出来,后者对他的实践和发现更多还是一种质疑和批评,包括马丁·肯普,阿尔珀斯就更不用说了。1999年10月1日,马丁·肯普在给霍克尼的信中写道:

艺术史家不得不用假设来填补文献的空缺,但是他在这么做时必须非常谨慎,只有在证据不足以推导出结论时,他才能进入假设的王国。绘画作品在某种意义上可以算作“视觉证据”,而恰恰在解读视觉证据的环节上,艺术家和艺术史家的工作性质应该是一致的。但是,当艺术家观看往昔作品时,这种力量和自由会不会带来缺陷呢?是的,缺陷(不如说是危险)在于艺术家对自己的实践过于自信,以至于他(她)看所有别的艺术家都从自己的角度出发,假设往昔的艺术家必定这样做那样做,而真的以为他们就是那么做的,有鉴于此,在你用“证据”和作品说,能达到这样那样效果的最好(或唯一)方法就是借助透镜器云云的地方,就是你的论证中最武断的地方。

在回信中,霍克尼并没有正面回应马丁·肯普的质疑,而是一再重申委拉斯贵兹、卡拉瓦乔、维米尔、安格尔等使用光学仪器的种种秘密,以及他是如何解开这些秘密的。霍克尼始终坚信自己的观念,承认自己不喜欢用宗教象征意义阐释画作,而更愿意从实践的角度去理解,而这恰恰构成了对潘诺夫斯基“图像学”的一种内在检讨。在这一点上,马丁·肯普是认同霍克尼实践的意义的,他们一致承认潘诺夫斯基是杰出的,可如果公式化地滥用其方法,也会致使绘画沦为一种文字猜谜。他们相信,“视觉艺术必须始于观看、终于观看。对于艺术史家来说,在两头的观看之间还存在许多文字。而人们容易忘记,要是绘画仅仅是‘文献’的话,艺术家就不必画而干脆写罢了。”在这个意义上,或许它无法成为一部自足的艺术史,但的确不乏针对性以及修正的尝试和努力。更何况,如果从新艺术史的角度看,这样一种生产方式角度的切入也未见得不可以构成一部艺术史——尽管写作体例上可能不符合规范。不过,埃尔金斯(JamesElkins)担心的是,这样一种“修正”有可能将大众关于绘画的理解和认识引向一个简单的制像术层面,毕竟绘画不仅仅是制像。

阿尔珀斯承认霍克尼的发现有一定的道理,但同时也明显表示对这种做法的“抵触”态度。虽然二者的研究都是基于视觉的考察,并且都不同程度地向潘诺夫斯基的图像学发起“挑战”,但阿尔珀斯是诉诸图像本身及其观看机制,对于制像术并不感兴趣。但即使如此,她还是审慎地提出了一些疑问,比如她不相信卡拉瓦乔是出于对光学器材的信任才用街头百姓和邻家少年充当圣徒的模特,光学器材虽然为他创造了更好的绘画条件,但并非是促使他这样做的理由;在这个过程中,光学器材的确具有一种复制图像的功能,但其到底在多大程度上左右着艺术家,她是表示怀疑的,她认为准确应该是手、眼和心综合完成的,而不是源自器材的组合,就像委拉斯贵兹,根据自己的研究她认为其不是简单的图像复制;……而且在这个基础上,阿尔珀斯还指出了霍克尼的研究实践可能导致的危险,它有可能会将绘画引向一个抽离了个体与语境的抽象的知识行为。换句话说,她也是在提醒霍克尼不可忽视纯粹的“视觉证据”本身的模糊性和不确定性,以及相应的历史推测和理论概括的限度所在。遗憾的是,霍克尼并没有回应阿尔珀斯的质疑(也许有,只是没有收录在书中),倒是能感觉到他对于阿尔珀斯的怀疑并“不以为然”。

三、制像术认知与绘画的当代

2001年,也就是这本著作出版没多久,在华盛顿曾经举行过一次专题学术讨论会,当时马丁·肯普、查尔斯·法尔考、阿尔珀斯、弗雷德(MichaelFried)、罗萨琳·克劳斯(RosalindKrauss)、埃尔金斯(JamesElkins)等艺术史家和物理学家等参加了会议。会议的火药味很浓,争论十分激烈,但万没想到的是,对这本著作最强烈的批评却是来自同样研究视觉技术史的美国艺术史家乔纳森·克拉里(JonathanCrary)。

在会上,克拉里尖锐地指出,如果“将错觉与再现过于狭义地用光学来定义,霍克尼的论述也就变成了一个大问题中的不太重要、尚未被理论化的部分。事实上,错觉的成分恰恰属于语境和非光学层面。”显然,克拉里还是站在一个艺术史家或历史学家的角度指摘霍克尼的实践。他的意思是,即便是画家借助了光学器械,也并不等于光学及其效果就代表了错觉与再现或视觉与观看。如果单独从中抽离出一条制像史,忽略了不同时期制像本身的历史语境的话,也就意味着其对于艺术本身的理解已经发生变异,甚至可以说,它只是将其视为一种物理学或光学实验的工具,以至于反而丧失了绘画艺术自身的某些独特属性。关键还在于,霍克尼的叙述并没有呈现制像术本身的一个演变过程。因此,这样一种借助和依赖既无法回应艺术史的内在理路,也无法介入不同历史时期的知识与社会语境。可见,为霍克尼所津津乐道的制像术在克拉里这里根本不重要,也难怪,克拉里完全不屑于霍克尼的这一发现。既然如此,我们不妨看看克拉里是如何处理这一问题的。

事实上,霍克尼主要关注的是15世纪到18世纪的绘画和技术,据他的判断,19世纪以来画家们已经逐渐不再借助于光学器材;而克拉里的研究尽管追溯到了17世纪(乃至文艺复兴)以来暗箱的发明和应用,但主要集中在19世纪。当然,这实际也取决于他们不同的研究路数。霍克尼关心的是画家们如何借助光学器材画画这样一个技术/手段问题。克拉里则认为,画家们是不是借助光学器材并不重要。他并不否认维米尔使用暗箱画画,但他更关心的是维米尔的绘画与暗箱以及同时期笛卡尔、洛克的哲学三者之间所共享的那套知识机制和认知模式。除此,还包括库尔贝的绘画、立体视镜与19世纪的生理学之间,马奈的绘画与“凯撒全景画”装置、弗洛伊德的心理学之间,修拉的绘画与雷诺的活动视镜、格式塔理论及涂尔干、韦伯、勒庞的社会理论之间,塞尚的绘画与视速仪、柏格森的哲学之间,等等。在克拉里这里,绘画、视觉技术与知识之间是各自独立,它们之间的直接关联并不是他的问题所在,间接关系背后所潜在的三者共享的认知结构才是他真正要揭示的主题。所以在他眼中,维米尔的画本身就是一部暗箱,暗箱本身也可以“替代”笛卡尔的理性主义观念。因此,他一方面植根于艺术史自身的观看和视觉理路,另一方面也是更重要的是,他揭示了各个历史时期的“知识—社会”的运作机制。而这样一种视角和进路,同样与潘诺夫斯基的“图像学”拉开了距离。

然而,如果从这个角度再回过头看霍克尼的观察和研究的时候,我们发现,他其实是为我们揭示了一个文艺复兴以来制像术背后的知识机制。假如霍克尼的研究属实的话,那么我们可以继此推论认为,文艺复兴以来绘画的生成、画家的目光乃至主体的意识实际上还是不同程度地受制于这套光学技术和物理器械。进入19世纪,当画家们不再依赖于这些器械的时候,某种意义上也可以说是一种目光和主体的“解放”,如果借用克拉里的说法,也许从此进入了另一个由生理学、心理学等所主导的知识机制。在我看来,也正是这一点,深刻地影响着霍克尼自身的艺术实践。

霍克尼坦言,“光学设备不过是工具而已。它们不会留下痕迹,也不会创作出绘画”,所以,绘画的媒介主体不可能让渡给制像术。而且,他认为这样一种“拉近事物距离”的手段,同样也是今人所面临的问题,就像他自己,因为对于光和戏剧的迷恋,迫使其不得不借助视觉技术。于是,卡拉瓦乔和维米尔也就变得更像是我们同时代的人,他们与布列松(HenriCartier-Bresson)、弗朗西斯·培根、电影等(包括霍克尼自己)同属于一个叙事序列。殊不知,这已然将绘画的媒介从形式(色彩、构图、光影、平面性等)拓展到一个新的认知结构中,这个结构中包括了视觉技术和制像术,甚至占据着重要的位置。在这里,制像术既是绘画技术,也是媒介本身。2010年冬,霍克尼制作了一个由九台摄像机构成的装置,“它不作为绘画之用,只是用以(拍摄和)观看影片”。他认为,当九台摄像机同时工作的时候,实际上就是一种素描,它是将绘画的一个个时间碎片记录下来并暴露出来。实际上,这正是源于他对于凡·艾克《根特祭坛画》的多视角和中国山水卷轴画移动视点的观察和发现。也许你可以认为它不是艺术,但是“它们肯定是关于可见世界的一种描绘”,而且,“和我们见过的任何东西都不尽相同”。从这个意义上说,霍克尼的制像术发现以及写作本身其实就是他的作品,是他的绘画。

(文/鲁明军)

- 上一个宝物: 工地玉石碎料引来街坊挖宝

- 下一个宝物: 艺术家一美元打造诡异妆容