很多北方大画家乐意来广东交流艺术

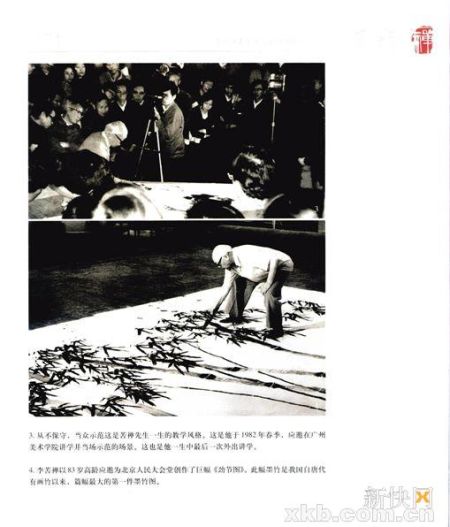

■1982年李苦禅在广州美院讲学示范

■1982年李苦禅在广州美院讲学示范

■何香凝与潘天寿(左二)傅抱石(左一)

■何香凝与潘天寿(左二)傅抱石(左一)

■黄宾虹 大痴秋山图

■黄宾虹 大痴秋山图

■收藏周刊记者 韩帮文

我1955年就读于美术学院附中,然后是大学四年,后来留校任教,一直到“文革”后才离开学校。作为学生,南来北往的画家我也见到了一些。

当时为了教学,学校请了几位艺术家过来讲学,见到的艺术家并不多,给我印象最深的是潘天寿先生。有一次潘天寿先生在国画系作画,我们班是高班,就让我们班部分同学看他画画。那时候条件不好,墙上连个画板都没有,而且老师画画的地方也不是很大,因为潘先生画比较大,桌子上放不下,就铺在地上画。潘先生画画非常慢,思考半天才落笔。

这还是我第一次看到他用手指头画画。那时候我知道有人是用手指头画画,但是没有亲眼见过。我觉得很神奇,手指头怎么画画呢?原来潘先生的指甲比别人稍微长了一点,在里面放一些棉花,再把棉花吸上墨水来画,这样画出来的线条就很硬,和用笔画出来的那种很拙的线条不一样。这让我大开眼界。这样子来画石头、来画鹰的嘴,老先生能够沉住气,一点一点地画,所以他的画给你沉甸甸的、很有分量的感觉。这是一个艺术交流的过程。我们很崇拜这位老先生,他的画我们以前在画册上看过,现在能亲眼看到他画画,受益匪浅。

程十发先生也到过我们学校,也示范过,他示范的时候我也有看到。他主要画很多人物画,画不是很大。

当时,李可染先生也到广州,也到过美术学院,来看他的老同学王肇民先生。王肇民先生是一位了不起的画家,他的人品也很了不起。他不炒作,很低调,自己埋头画画,天天背着布袋,把画夹什么的都放进去,在美院附近到处画画。王先生在武汉的时候也是这样。他在校园画画,我们上体育课经过他身边,大家围着看他作画,看了一会儿就走了,觉得不好看,黑乎乎的。当时我们年轻都不懂,后来学艺慢慢提高,就觉得王先生的画有意思了。

当时他是油画系的老师,“文革”期间造反派把他的画踩得一塌涂糊,后来把画还给他的时候,他一点一点地洗。王肇民先生的作品在北京的展出时很轰动,很多人都认为他是世界级的画家。

李可染先生实际上在广东停留了相当长的一段时间,那时候他住在迎宾馆。当时广东的迎宾馆和东方宾馆,是接待外地画家最多的地方。他在这两个地方留下很多作品。刘海粟也反复来广州,广东人那么热情,给他那么好的条件画画,是广东人把刘海粟解放了。

广东人不搞斗争。有人形容广东人“遇见下雨天光脚走,遇见红灯拐弯走”,反正就是避开斗争。所以广东这个地区比较和谐、宽容,能够接纳很多有好处、有益的东西,有能够吸收别人长处的氛围,所以很多北方画家都很乐意来广东。

李可染教我用笔

谈到“南来北往”,我就想起30多年前和永锵去北京学习的这段经历。这段经历对我们艺术人生影响非常深刻。虽然时间不长,大概一个多月,我们当时拜访了很多先生,他们的为人、品格与学识对我们的影响非常大。

我们带着画给李可染先生看。这个老先生非常平和亲切。我们的画卷打开后总是卷起来,他自己就反过来卷,卷完以后再打开,放平看,一点一点跟我们讲。现在我印象最深得是他谈到用笔,对我现在的用笔都非常有影响。

因为我们在岭南这边学画,我小时候是学海派,后来又接受岭南派,用笔都是轻重停顿很明显。但是,李可染先生就强调用笔要平,如锥划沙。他说:“你的力度一定要顺着线条的每一个点,不能下笔很重,然后又收笔。他还提到具体的作品,说“这一张反过来看,这里面只有两点,中间都没有,连不起来”。他非常反对这一点,他说“用笔”一定要平。

他还讲到用墨不要变化。当时我们住在中央工艺美院,天天画画。画的时候,明显受北方风格的影响。他有次表扬我的一张兰花,说“你这个好 就好在没有变化,用墨没有什么变化,用笔也没有什么变”。现在想一想,理解更深刻一点了。李先生的意思是说,画不能巧。你看北派像李可染,都强调浊、重、厚。所以他提到“好就好在没有变化”。

后来在天津,我们去拜访孙其峰先生,他从篆刻、书法、绘画各方面都给我们很多的教育,他教学思想和人品对我的教学起着很关键的作用。

所以,我认为,一位画家的出生地、我们的基因、我们的性格没法改变,但是经过我们后天的努力,修为是可以改变的。这需要我们去广纳搏采,去广泛地吸取,不管是南不管是北,不要认定一家,只要是好东西,只要是我们传统中的好东西,都应该学习。最后,你画成什么样,你的性格怎么样,流露出什么样的风格,都是自然而然的事情。所以,我觉得南北之间的交流与学习非常必要。

南北交流是学术生态的平衡

南北方画家的艺术交往,我觉得是一种原生态,拦都拦不住,必须融合,必须走在一起。

南北方都有非常好的画家,好的画家的出现能带动南北方的交流。前年我们荣宝斋出版社出版的《百年雄才》这套全集,是和广州美术学院一起合作编著的,而接下来要出《赖少其全集》。我觉得,好的画家、好的作品,一定会吸引南北方学术界的注意。

从收藏来讲,我曾听人讲,潮汕籍只收藏潮汕画家的作品,(视野)比较排外。后来我接触几个广东的藏家,发现他们手里有大批的齐白石、李可染的精品,还有李苦禅先生的。我才觉得这是片面的传说。潮汕籍的收藏家、广东的大藏家一定不会只关注南方的画家,一定是南北方都关注,只要你画得好他就要关注。而北方的画家也大量地收藏有我们说的“二高”及关山月先生、黎雄才先生。这是一种学术生态的平衡,是一种自然。

画家多走多看保持新鲜感 才有作画的冲动

我是广东人,16岁开始就在广州上学,从附中到学院一共在广州美院待了10年。后来就到北方,已待了40多年——河北10年,北京30多年。我是一个真正南来北往的人,整天跑来跑去。

南来北往有一个最大的特点,就是艺术家每次到一个地方感觉都是新鲜的。我们知道,买菜都要买新鲜的、当天的,买鱼更是这样。这就和绘画很像。画画是靠感觉的,我们是感性之学,逻辑性很差,所以我就愿意跑来跑去,东西南北地跑。可以说,我所有的题材都是跑来的。

为什么石鲁到了广东这里就画出了《家家都在花丛中》呢?因为广东人天天在花丛中生活,自己却看腻了,天天还要在浇水。而北方人从漫天飞雪里走来,自然感觉特别新鲜。我们这趟来的时候北京是零下8度,到这里是18度,气候与景观的差别就特别大。我以前每年春节要回家探亲的时候,都会到广州,林墉就骑着自行车接我。我一路走,一路看满城的红花,感觉很感慨,真的是这样,对比强烈。

因此,画家多跑跑多看看,保持一种新鲜感觉特别重要,只有这样,才有自己作画的冲动。

南方画家应吸收 北方的苍茫博大深厚

我跟广东的渊源比较深厚。1963年,我在中央美院毕业后,北京画院点名要我,而广东海军也要我,我就主动选择了广东,而且参了军。在广东一待待了14年,我把整个青春都献给了广东、献给了军队。广东地区我跑的比较多,那个时候几乎每年都要到海南岛一趟。西沙夺过来后,我们第一批上岛,没有房子,就住帐篷。

我始终以为,南北从艺术的交流到感情上的交流都很需要。南北艺术家应该交融,互相取长补短,这样对双方的艺术都有好处。当然,这个前提是保持各地区的优点与特色。比如说北方画家,因为气候四季分明,他的画也感觉比较粗放,比较苍茫。像我的画,我就喜欢东北人的说法——“傻大粗”。但是,北方人如果想画好,必须把南方柔美、湿润的东西加进去,使画互相补充。

同样,南方的画家恐怕应该吸收苍茫博大深厚的东西。这样互相补充,改变各自的艺术面貌,增加艺术的表现力和感染力,都会有好处。

(本版图片据《新南方艺术》,部分文字参考《新南方艺术》)

- 上一个宝物: 外国老头的家居古董店

- 下一个宝物: 贪官倪发科一审:雅贿玉石曝光