寻画疑云和1993年的神话破灭

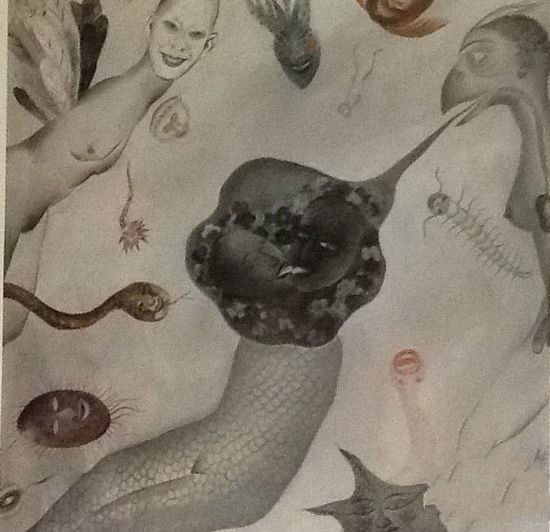

1993年威尼斯双年展上孙良作品

1993年威尼斯双年展上孙良作品

1993年的威尼斯双年展交织着中国艺术家的荣誉光环、艰辛甚至为之付出的尊严。参展艺术家王广义、刘炜、喻红、李山、孙良等艺术家部分参展作品丢失一度成为悬案。如今,孙良和李山通过法律手段在香港汉雅轩的仓库里找回了自己当年的参展作品,有的艺术家对此“保持沉默”,有的艺术家紧追不舍,二十年悬案的背后也是中国艺术家们的各色心理图景。

徐佳和

作为一位中国当代艺术家,如果你从未参加过威尼斯双年展,或许是一件幸事——当有着双年展之母之称、拥有百年历史的威尼斯双年展在今年被中国军团淹没,当那些躺在地上装死的“矿工”、用生殖器写书法、裸身跳进教堂门前的河水中的“行为艺术”被当作丑闻和笑料不胫而走漂洋过海抵达中国时,威尼斯双年展曾经在中国当代艺术界筑成的神话彻底瓦解。

但1993年的威尼斯双年展,对于中国当代艺术界而言,堪称一个转折点,即使在双年展主展场的绿园城堡里,所谓中国馆不过是一条狭长蜿蜒的走廊;1993年的威尼斯双年展也几乎成为一个被津津乐道了20年的神话,在乏人问津的黑暗中跋涉了许久的中国当代艺术家,略过走出国门过程中的挣扎和不堪,尤其是当14位归者中的绝大多数已在中国当代艺术界成为明星和代表人物。即使他们中的一部分远离了漩涡的中心,回忆的碎片也会拼接出一个个五彩斑斓的图景,这些图景往往与众所周知的神话本质相悖,而与谎言、欺骗、倾轧、贪婪、艺术甚至政治有关。

但是,纵然在机制、法律都已完善和成熟了的西方艺术市场,历史上艺术交易的每个发展阶段往往都是由一两个艺术商人所定义的。艺术商人就像冲浪手,也许没办法制造大浪,但是他们知道或者能预感到哪里会有漂亮澎湃的大浪,且会延续一段时间,中国当代艺术里的冲浪手们自然概莫能外。

对于参展艺术家,1993年的威尼斯双年展交织着荣誉的光环,也有月亮背面的艰辛,甚至为之付出的尊严;对于参与其中的商人,当时的获利或者从此以后的分红才是得失的考量。

1993年威尼斯双年展之后,中国艺术家王广义、刘炜、喻红、李山、孙良等部分作品丢失一度成为悬案。事情的参与者之一,香港汉雅轩画廊负责人张颂仁发表了声明,声明强调“汉雅轩在这个项目中只是一个受托的临时保管方。威尼斯退回的作品齐全与否跟汉雅轩无关,我们也不知道在意大利和转运期间有哪些作品丢失,汉雅轩的受托内容仅限于接收货物并通知画家取回作品”。

两个月前,刚刚从香港携带着20年前参加过威尼斯双年展的旧作回到沪上的艺术家孙良、李山,以及艺术评论家吴亮向《东方早报·艺术评论》拼贴出了一件20年前的往事。

从“没有”到“有”的寻找过程

吴亮:为了还历史真相,为了伸张正义,一个很好莱坞的主题。如果没有中国特殊的政治背景,这个事件断然不会发生。香港与内地两个地方的制度不一样,中国当时的法制不健全,香港貌似有法制,但是这两者之间的缝隙就被张颂仁钻了空子。

孙良:我们20年前参加威尼斯双年展是因为意大利人弗兰,她利用自己在大使馆的关系把第45届威尼斯双年展策展人奥利瓦请到中国来,我们把资料提供给奥利瓦。由于中国艺术家那时候的条件不好,不知道应该怎样往外运输作品,这些作品最后还是以中国工艺品的形式运出的,运出国以后在威尼斯展览了三个月到半年,展完以后就把作品还回来,还作品时,运到天津,但不知道是什么原因,没法入关,于是这些作品在天津压了三个月。策展人之一栗宪庭觉得这个东西放在海关拿不出来是个问题,于是提出先运到香港,从香港再运进来。这时香港汉雅轩的老板张颂仁就出面了,作品就运到了香港。由于那时候的通信方式都不太固定,有一天同是参展艺术家的宋海东给我打电话,他说:“你知道吗?你威尼斯的参展作品没有了,还有其他一些人的作品也没有了,王广义没有了一张、丁乙没有了一张。余友涵是全有的,因为他的画是向‘CHINA CLUB’借的。”当时我就很急,开始找。李山认为他的作品是有的,最早我知道的丢作品的名单里面没有李山,有些人没有说丢,没有丢但是没有拿到手。说我的作品是全丢了,有些人只是丢了一张。因为我没有跟“汉雅轩”合作,于是从我知道丢画的那天起就开始寻找。再过了一段时间以后,再提到这件事时说李山的作品也没有了,于是他也开始寻找。这个期间王广义打过电话,一直在问,就是说一直找不到,没有。我跟张颂仁打过电话写过信说“我的作品丢了”,他也有回信,一直到1990年代末,由于弗兰的父亲是律师,他开始为我们寻找丢失的作品。这批作品有人丢,而且不止一个人,丢的范围满大的。当时弗兰在找的时候我一直是抱着很大的希望,说心里话,我一直以为作品是丢在路上了。我们都很善良,一直都是从路上这条线去找的,就是没有找到,我们就怀疑是不是在天津海关有人偷开我们的箱子把画拿走了,我说我的画今天扔在马路上也没人看得懂,我想那个时候要是有这这么一个懂画还把它拿走的人,那太应该去当汉雅轩的老板了。所以我这些年还在留意所有的拍卖行,现在李山也很有名,如果上拍,这些作品的踪迹多少会露出来一点,但是没有。

两年后,有消息说上海有位参展艺术家要跟张颂仁合作,他提出自己的作品要归还。他没有告诉我们,我们是通过偶然的一个风声听到的,这个时候我和李山才想到,我们的作品可能已经找到,当然我们不知道用什么办法去找,李山见了张颂仁多少次问他要过。我甚至想到了一个办法,我的作品到不了我的手,我晚年写回忆录也要写出来。我一定不能把我们受到的欺骗和侮辱永远地抹掉。

直到最近,李山找到了他19年前认识的律师,律师听完讲述以后答应为我们找,所有的线索从这开始。

我一直在等,最后商量10月28日,我和李山飞到香港,晚上和律师见面,我开始很兴奋,似乎这个画是有的,我们还谈到拿到后的运输问题。但是律师走了以后李山告诉我,律师还没有跟画廊见面,我有点灰心,觉得我的画还是没有,或许只是李山的有。第二天早晨我们和律师吃饭也不敢问了,担心这件事又破灭了,吃饭以后律师说要去换衣服,换去T恤穿上正式的西装,这时候有车来接我们了,车开到新界的一个工厂,上了二楼,约好和汉雅轩的人10点半见面,我们10点一刻到,按门铃按了好久没人应,我又感觉他们放了我们鸽子,一场欺骗又开始了。这时,旁边的一个门开了,一个女孩出来了,我们说是来取画的。这里实际上是汉雅轩在新界的一个点。我们进到屋内,看到沿着窗户有一卷很长的画,李山的三幅画和图片贴在这张画上。我想,哇,李山的画有了。旁边还有一小卷,光光的。我想李山的画找到了我的画还没有,我还不敢相信那一小卷是我的,那个卷满粗的,当中因为加了芯子。后来说打开来看看,首先是把那卷小的打开来看,摊在地上的时候我三张画的图片是贴在那个画上,这个时候我才知道我的画在这里。

曾经以为画“很安全”

艺术评论:也就是说,这些画一直是在汉雅轩的?

孙良:对啊。三张画有很多磨损,如果当年是从意大利拆框拿下来卷在那里——我们从油画的技法来讲是粘贴,最不好的现象是粘住了,再不好的就是受潮,但是在我的画中有许多磨损,磨损就代表被反复打开过。我和他的画全在汉雅轩。汉雅轩签了我们的这些取画合同。我们后来把画包好,重新订机票,6点起床,11点回到上海,到上海的那一瞬间,出关以后,李山拍拍我,他说才真正感觉到自己的画回家了。

李山:我的是一幅三联画。8米多的画,三张连在一起。展出的时候占了一堵墙。我补充一下,1994年我们去圣保罗参加圣保罗双年展,当时我们是三个画家一起走的,还有北京的刘伟,上海的余友涵,有两个晚上是住在张颂仁在香港的仓库里,他的仓库在九楼,仓库里面堆满了许许多多的作品,其中在地上有那么几卷作品,我想那是在威尼斯展出的作品,因为只有这些作品是一卷一卷运回来的,其他好多作品都有内框。当时,张颂仁主动跟我们说,这一批就是威尼斯双年展运回来的作品。作品放在地上,有长有短,当时我的感觉就是那卷很长的作品是我的,因为我的作品最大,不过当时我们没有提出来你把作品打开来给我们看看,张颂仁自己主动说,“现在这些作品还不能打开给你们看,因为按照香港的法律或者说应该的做法是,打开这些画的时候必须有律师在场。”张颂仁向我叙述这样的故事的时候好像在向我们炫耀说香港是有法律的。我说这个倒挺好,我也很放心,感到我的作品放在他这里很安全,有法律保护,就这样,我认为我的作品是在的。当时没有提出丢失的问题,后来我就去了圣保罗参加了双年展。一直到1996年的6月绿卡办好之后我回到上海,我就听说了丢作品的事情。有的艺术家的作品丢失了,有的艺术家丢一张,有的丢两张,孙良的作品可能全部丢失,也有的艺术家丢失了,有的艺术家没有丢失。当时我听到的消息是王广义的一张作品没有了,刘伟的一张作品没有了,方力钧的一张没有了,丁乙的一张没有了,杭州艺术家的作品都在,没有提到丢失。

我也给张颂仁打过电话,我问他的时候他就说没有。事情发生距今20年了,每次见到他,我都问他讨作品,他就说没有,“李山你干嘛不谈别的,见到我就是讨作品。”我说,“我不向你讨我向谁讨,你总要给我个说法。作品的终点在你这里,你必须要讲清楚。”前两年我跟他最后见面的时候,我的最后一句话是这件事情不可能不了了之。

孙良:运输合同是栗宪庭签的,而且当时是往外运,与张颂仁没关系。如我的描述,这些作品是陆续没有的,是陆续丢失。

艺术评论:为什么是陆续丢失?

孙良:张颂仁一开始可能是想,孙良不是我要合作的,先拿了作品再说,李山是我想合作的,说不定我们还可以谈谈。

李山:所谓陆续丢失是因人而异,你是王广义我是怎么样对待,你是孙良我是怎么样对待,就是可恶在这里。这些参加威尼斯双年展的艺术家,都是在国内多年累积已经很有成就的,他没有去推,他没有培养,而是挑出一些很有名很有成就的艺术家进一步地去展览,所以讲他是推手是一个误区。他并没有起到推手的作用,他就是一个商人。

汉雅轩的作用是一个桥梁

孙良:这就是我们中国人的缺点,只管自己,他找到了不会告诉你,就是这种很恶劣的。为什么一个人他骗了你十几年你还要去跟他做交易,你的内心是扭曲的,才会跟那个人交易。

吴亮:所以,仅仅说人性坏是没有用的,因为人都是坏人,但是有些坏人就会利用这些空子,这是一个基本概念和关键词。1993年,张颂仁已经做过一个“后八九”的展览,我们不怀疑他的眼光,他有他的嗅觉。但法律是法律,艺术批评家是艺术批评家,这是两码事情。他可能起到过一个中国当代艺术国际与大陆的桥梁作用。中国当代艺术作品出去了再回来的时候,“汉雅轩”作为一个桥头堡,一个过渡。

李山:一年多前我就跟纽约的一个律师讨论索画的事情。开始律师要我提供信息、资料,当时我能够提供的只有三样东西,第一,威尼斯双年展的图录,第二是栗宪庭签收的作品收条,第三个是我的陈述,陈述主要是丢失的过程。后来过了一段时间,律师愿意接这个案子,我就想到可能有戏,可能这件事办成的可能性很大,于是我就给孙良打电话,因为他的情况与我一样,孙良给我回电同意一起请这个律师。在张颂仁把画送给我们之前,律师只跟我说了两件事情,他会通过英国的国际组织来讨这张作品,或者说他已经在那里挂了失,备了案,这个国际组织专门寻找丢失的艺术品、珠宝等贵重东西,同时也说了这样做的目的和意图,一旦在这个组织挂失以后,不管这个作品什么时间在哪里出现,都有一个作品的所有者在,不管你是以什么方式出现,这个作品可以说原主人还在你就没办法进行交易。另外一件事是,我已经给张颂仁发了信,让他在30天内给我一个丢失的陈述报告,因为东西是最后到你这里的,怎么丢失的你得讲清楚。到了30天的时间,张颂仁给了一个回音,“我回到仓库去找一找”,当我听到这个消息的时候,我说没问题了,因为他已经松口了。再过一个月答应还我们的作品。

吴亮:本来这件事被暗藏在黑暗中,现在终于暴露在阳光之下了。■

(录音整理 孔玉)

- 上一个宝物: 上海博物馆研究者回应研究《功甫帖》原因

- 下一个宝物: 专家称南海尚存千艘古沉船:水下考古困难重重