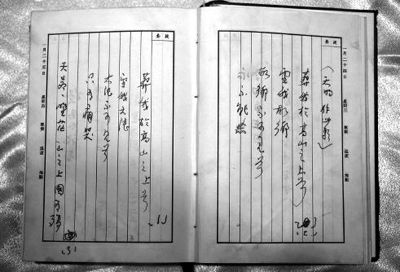

于右任《望大陆》手迹 首回故乡幕后故事(图)

于右任1962年日记,望大陆诗手迹

于右任1962年日记,望大陆诗手迹

上世纪五六十年代,于右任在台湾 于媛供图

上世纪五六十年代,于右任在台湾 于媛供图

“葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭。

“葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永不能忘。

“天苍苍,野茫茫。山之上,国有殇。”

多年前的一天黎明,在海峡对岸的那个岛上,辗转反侧几乎一整夜的诗人,终于在日记本上写下了长长短短的句子。他老了,来日无多。远眺故土,只有痛哭,只能用诗歌排遣心中的郁闷。后来,人们在他的遗物中发现了这曲不尽的“遗歌”。

今天是于右任逝世50周年纪念日。不久前,这首又称为《望大陆》诗的日记手稿,首次回到了诗人的故乡陕西。小小的日记本纸页发黄,墨迹也有些淡了,而那一纸的悲壮凄切依然浓得化不开。

那是一代人胸中激荡的诗句,那是一代人心底隐隐的家国情怀。

一册翻开的本子,静静地平放在黄绢之上。几束白炽灯透亮的光,打在发黄的纸页上,更显静谧。

2014年10月。西安交通大学博物馆。来来往往的观众走到屋子当中的玻璃展柜前,把眼睛尽量凑近些。本子旁边的小卡片上写着:“于右任先生《望大陆》诗手稿,即1962年1月24日至25日日记。”

无一例外,每个观众都会一边看这两页日记,一边喃喃有声,吟出那几句诗——

葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭。

葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永不能忘。

天苍苍,野茫茫。山之上,国有殇。

天明作此歌

“夜间想起多少好朋友都死去。实在伤心。”

看上去,这册日记本不太起眼。墨蓝色的封皮有些陈旧了,只有书脊上有一溜不大的楷体金字,是民国纪年和“日记”十来个繁体字。本子32开,20多厘米高,宽约15厘米,有两厘米多厚,拿在手中颇有些分量。内页右翻竖排,一天一页,每页都有十余条浅蓝色的竖格,页边依次印好了日期、星期,还有气候、温度和地点。于右任并没有填注当天是什么天气,只是用钢笔写下了这首诗。墨水是黑色的,字体是于体草书。诗,是骚体,字句却通俗极了。

这一年,于右任84岁。他老了,常常想到身后事。一起笔,他先写“望我故乡”,继而“望我大陆”,但在三章写就之后,又在每章下方注了数字“2”、“1”、“3”,调整了顺序,改成了先“望我大陆”、后“望我故乡”。在首行的括号里,还特别注着“天明作此歌”几个字。看来,老人是一夜未眠。

轻轻翻动这本厚厚的日记,会发现于右任每天的记述都不多,却在字里行间流露着无以言说的孤寂。

“1月9日。我实在支应不了。有说不出的苦。”

“1月21日。远远是何乡?是我之故乡。我之故乡是中国大陆。”

“1月22日。葬我在台北近处高山之上亦可。山要最高者。”

“2月17日。我在此时真难做人。早想辞职。种种事故做不清楚。滞留而又滞留,谓之何哉。”

“2月25日。昨晚七时胡适之先生逝世。”

“3月10日。夜间想起多少好朋友都死去。实在伤心。好朋友之死,早知我对大事之无能。”

“3月17日。我想,我前要葬在高山上,及今思之,如大太太何。不如说十年后非我子孙将我俩合葬。”

两年后的1964年11月,于右任病逝。临终前,他在病榻上写遗嘱,写了撕,撕了又写,始终没有写成。整理遗物时,有人发现了这本日记里的“遗歌”,就以此作为于右任的遗愿,把他安葬在台北大屯山山顶。

青冢幽幽,墓碑上刻着“监察院院长于公右任之墓”,正对着西北方向,远眺波涛万顷,海峡那边,就是大陆。

“当年青年今白头”

老夫人坐在书院门老宅的青石墩上守望,“你大爷到很远的地方去了,过几天就回来了……”

于右任是1949年11月28日从重庆去了台湾。

陕西师范大学教授霍松林记得,当时,他正在重庆南温泉教书,11月27日晚,忽然接到老友先一天寄出的信,说于老突然从香港来重庆了,赶紧来见。当晚班车已停,又隔着一条大江,等霍松林赶到时,于右任已于28日上午飞走了。又隔了一天,重庆解放。

2014年3月出版的《松林回忆录》记述,“后来得知,当时蒋介石正在重庆,于老要求蒋介石送他回香港治病,蒋答应派专机送他,但那架飞机却把他送到台湾去了。”

一去不复返。

2014年10月。陕西师范大学吴家坟老校区。霍松林老先生回忆起这段往事,颇为感慨。

尽管“年纪大了,写字手抖”,但94岁高龄的霍松林还是写了一篇长达三千字的怀念文章,回忆恩师于右任。在霍松林看来,于右任去台之前,是想留在大陆;而被迫去台之后,一直思念大陆。

回想起来,霍松林上一次见于右任,是1949年8月在广州。当时,于右任拉着霍松林几人的手说,“我很想留你们在身边,但时局如此,不敢留,你们就去吧。”霍松林后来听他的同乡、于右任秘书冯国璘说,于先生曾对冯说,“娃呀,去了就回不来了……”

于右任离开大陆在台湾整整15年。海峡浅浅,近在咫尺。

2006年9月出版的《于右任诗词曲全集》载,1957年,有人说起辛亥时期他创办《神州日报》的旧事,于右任赋诗感怀:“出亡戮力几春秋,当日青年今白头。一夜惊心眠不得,神州旧主哭神州。”

“神州”,几乎成了于右任晚年诗篇的主题词。于右任思念的神州,有他的亲人,有希望“子孙将我俩合葬”的原配夫人高仲林。

于右任去台湾,高仲林和长女于芝秀留在了西安,就住在南门里的书院门52号。如今,这里建起了一座于右任故居纪念馆。

2014年10月。说起往事,西安于右任故居纪念馆馆长于媛女士轻声细语:“我把高老夫人叫做‘大婆’呢。”于媛是于右任的侄孙女。当年,于媛的祖父于孝先购置了这个三进的四合院,于右任也曾在此居住。

生于上世纪六十年代初的于媛在这里一直住到了2004年。

在于媛的印象中,高老夫人衣着干净,头发梳得齐整整的,在脑后盘着一个髻,总是坐在大宅门左边的青石墩上,把头扭向西边张望。于媛问,婆你看啥呢?高仲林就说,你大爷到很远的地方去了,过几天就回来了。

老太太最终也没有等到。1972年,年逾九旬的高仲林在这座老宅里去世。前一年,女儿于芝秀先她的老母故去。此时,于右任已离世多年了。

和老友吃一碗面才能些许快慰

哎呀,不早说,这面也就是农村老汉吃的,并不要啥技巧,没想到于先生是个文人,一点也不做作

于右任在台湾的住所是台北青田街7号。2014年4月,于媛去探访过。幽静的小巷,嫩绿的枝叶,围墙有些斑驳了。于右任去世后,房子卖给了别人。

来台之初,儿女都不在身边,只有侄女和女婿同住,于右任只能以诗书遣兴。在1962年这本日记里,就记有他的这些日常小事。“1月2日。今早写字。未看书,歉甚。”有时,他也读读圣经。

只是,心还在故乡亲人身边。3月13日,“今日是大太太生日,敬谨度过。”他写诗给没有陪伴在身边的老伴,《思念内子高仲林》:“梦绕关西旧战场,迂回大队过咸阳;白头夫妇白头泪,亲见阿婆作艳装。”

或许只有和老友一起聊天吃饭,才能让于右任感到一些快乐。还是在1962年的日记里,“2月4日。今日晚约同乡数人吃年夜饭。经国先生亲送大虾来。”

82岁的日本京都人西出义心先生是于右任的“粉丝”,他留心搜集了于右任在台湾的种种生活细节,简单而平淡的日子——

早晨六点起床,早餐有时喝一碗豆浆,吃一根油条。饭后写字一小时。九点去监察院上班。中午回家吃饭,午饭两个馒头,两盘蔬菜。饭后午睡。下午三点再去上班。六点回家。晚饭常是一碗面条。晚饭后读书写字,常常会客。晚十二点就寝。后来年纪大些了,十点多就休息了。

在75岁的于中令记忆里,父亲于右任喜欢吃面,越硬越好,还喜欢把蒸馍烤得焦焦的吃。

西出先生也听说过于右任爱吃面条。有一次,草书社的同仁请于老吃饭。主事的叮嘱大师傅,把面条做好。厨师听说是给于老先生做饭,就使出全套功夫,把面条做得像线一样细。

面碗端上桌,于老夸,好好,却又问,有粗一点的没有。不一会,端上来灯芯粗的。老汉又夸,好好,再粗一点的有没有啊。厨师又做了韭菜粗的面条上来。老汉又问,比这粗的还能做不。大师傅明白了,当下折回厨房做了筷子粗的面条。于右任一见大喜,臊子一浇,吸溜吸溜吃了两大碗。

大师傅半是惊讶半欣喜:哎呀,不早说,这面也就是农村老汉吃的,并不要啥技巧,没想到于先生是个文人,一点也不做作啊。

“不置房子不置地”

“别人有求于我,不要叫人家失望,拿钱去帮。谁都有廉耻之心,不要伤了来人的自尊心。”

就像照片中的那样,于右任一生都是着长衫、穿布鞋的模样,晚年拄杖,仿佛邻家一个再普通不过的老大爷。唯一不同的,是他的大胡子。

胡须给人威严之感。可美名髯翁的于右任是个随和的老汉。好多老先生给于媛回忆,宅门从来不设警卫,只要是来看他的,不管是不是饭点,先做饭吃,“生怕把人饿着了”。

1947年,霍松林在南京中央大学中文系读书,汪辟疆教授向于右任推荐了家境清贫的霍松林,希望找个业余工作,挣点学费。于右任说,做工影响学业,让他来见我,我供他。霍松林常去于住处论学谈艺。每次,于右任都会写个条子,让霍松林到财务室去,从他的工资中领一笔钱。

于右任给霍松林先后写过十多张这样的领款条。最后那次,于右任写下一个数目,看了看,叹说,这些金圆券现在只够换两个“袁大头”了。

2014年10月。霍松林老先生在他的书斋唐音阁里讲述这段往事,墙上挂着一帧于右任长髯飘飘的照片。

那是1959年4月11日,于右任在台湾过八十大寿时所摄,用毛笔在上款题了“松林老弟”,还签了名,嘱托秘书将来俟机转交。直到1990年,霍松林才收到这帧照片。

并非只有霍松林一人得到了于右任的帮助。于媛记得,有一年,一个素不相识的美籍华侨找到家里,硬要给一笔钱,说是感激当年于右任资助了他,于家人没有收。

于中令回忆,台湾当年工薪阶层月薪千元上下,40元台币兑换一美金,于右任每月工资是五千元台币,按说不少了,可月月不够花。他的工资除了家庭日常开支,其余交给副官宋子才管理。宋子才经常接到于的“提款单”,不是救济以前的部下,就是给了找上门来求助的一些人。到了月底,如有余钱就去请朋友吃饭。

西出义心为于右任写过一部传记《视金钱如粪土》,记载了于右任说的话:“别人有求于我,不要叫人家失望,拿钱去帮。谁都有廉耻之心,不要伤了来人的自尊心。家中有路,能来能往,为啥要让人来得很苦呢。”

于右任的秘书胡恒先生曾回忆说,于右任在台湾的住处陈设俭朴,寝室很小,除了木床和书架,没有别的家具。于媛说,这就是我大爷的风格,“不置房子不置地”。

临终前伸三根手指

临终前,于右任已不能言语,只是伸出三根手指……

于右任去世前二年,经常因病住进台北荣民医院。可过不了几天他就闹着要出院,“太贵了,住不起,我要回家。”堂堂国民党的监察院院长,负担不起医疗费,常常为花费忧心。

1960年前后,有海外华侨多次汇巨款赠给于右任。每次汇来,秘书报告,于右任总是说一句,转给大陆救灾委员会,连钱数都不问。

1964年8月,于右任病情加重,在家中晕倒了一次,拒绝住院。9月,他拔了两颗牙,不料引起菌血症,继发肺炎。11月10日,在台北病逝,终年86岁。

诗人逝去,诗作仍被传诵。2003年3月,在回答台湾记者提问时,时任总理温家宝说,说起台湾我就很动情,不由得想起辛亥革命的老人、国民党元老于右任,在他临终前写的那首歌。温家宝当即吟诵了《望大陆》,称其为震撼中华民族的诗句。

可这首诗的原作手迹、于右任1962年的日记在哪里?似乎无人知晓。到了2013年,西安交通大学博物馆馆长钟明善先生偶然得知,这册日记本收藏在日本京都的西出义心先生手中。

钟明善大喜过望,西出先生原是他结识近30年的老朋友。2014年4月,钟明善作为中国书法家协会代表团成员访日时拜访了西出义心先生。老先生郑重地捧出了用灰蓝色麻布包裹的于右任日记。钟明善一见,立即以大礼叩拜。

魂兮归来。在于右任去世整整50年后,“望大陆”诗手迹首次回到故乡。一时观者如潮。

在历史风云变幻的1949年,于右任曾有可能留在大陆。那是国共两党会谈时,正在北平的张治中接到电报,“派于右任为特使,前往协助谈判。”张治中复电,“于先生暂勿来平。”于右任闻此跌足叹道,“文白(张治中字文白)误我!”他在诗中发出诘问,“雕笼何日启重关?”

囿于台湾岛整整15年,于右任要走了。临终前,他已不能言语,只是伸出了三根手指。近侍猜测:还有三件事要说?先生摇头;三民主义?先生摇头;三公子于中令?先生还是摇头。众人不解。

直到于右任去世后多年,有人才恍然大悟:先生那三根手指,指的是故土三原。

- 上一个宝物: 收藏就是时尚 雷诺阿张大千作品领衔上海艺博会

- 下一个宝物: 京城文物拍卖行业加速洗牌