文玩业与琉璃厂

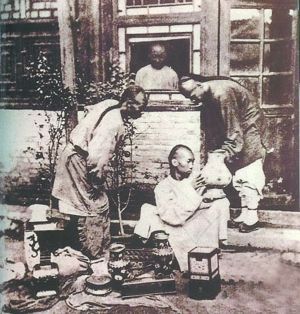

清代古玩商 图片来自网络

清代古玩商 图片来自网络

从琉璃厂说起

说到北京的文玩市场,就要从琉璃厂说起。在清代初叶,琉璃厂还不是一个文玩市场,它主要的生意是两个方面:一个是书业,一个是南纸业。书市在清初还不是很兴盛,也谈不上什么版本。琉璃厂最初的书籍相当大一部分是属于“闱墨”之类,用今天的话说就是教辅类图书。后来逐渐才有一些古籍、好版本的图书进入琉璃厂。第二个则是南纸业,所谓的南纸业范围很广,包括纸笔墨砚等一切文房用品。为什么这两个行业在清初选择了琉璃厂?这是因为清初以来,城内基本上是宫廷、王府、政府机关和满人居住,汉人被限定居于外城,加上宣南这一带会馆云集,进京赶考的文化人、汉族官僚士大夫等都居住在那一带,也就是所谓的宣南文化地带。科举士子需要闱墨作为晋升的参考,文化人需要购买文具,因此这两个行业就十分兴盛了。

到了清中期,这种情况有了变化,尤其是书业的发展,像闱墨之类的东西逐渐退出了书籍市场,取而代之的是珍善版本,于是琉璃厂成为了北京书业的执牛耳者。真正的文玩业—古玩字画等是到了清中叶以后才逐渐开始的。清中期以后北京的古玩店基本上集中在琉璃厂,店的规模有大有小,最多时大大小小有百十家。有的原来是南纸业改营文玩,也有的甚至是字画装裱店改营文玩的,比如说新华街的玉池山房,本来是裱画的,后来也经营文玩字画。一般来说独资的并不太多,合股的比较多。民初比较大的古玩店如经营金石瓷器的大观斋、经营字画陶瓷的彩笔斋、经营瓷器字画的茹古斋等都是几人合股的大店。还有一些大店中的伙计后来羽翼渐丰,自立门户的也有之。如原虹光阁的学徒邱震生,就是从虹光阁出来后与人合股开了宝古斋。邱震生外号邱胖子,一直活到1989年,我在办《燕都》时还跟他约过稿子,他也认识我的祖父,古玩行里的人都熟悉。

旧时古玩业是“三年不开张,开张吃三年”,你看不见他卖什么东西,但是他照样能活,因为他们的很多东西从底下走,并不是通过门市出售的。他们自己之间也流通,他们有一个词叫“串货”,甚至专门有一个固定的时间串货,就是把自己不要的东西拿出来去交流,我这样东西搁在我这儿不好卖,但是你觉得这东西行,价钱也合适,于是拿你店里卖去,这就叫“串货”。

琉璃厂有一个最大特点,就是这里的文玩业和书业基本上为河北人所包揽,这个现象可以说始于明代中叶,两业几乎全部是河北人,说河北人垄断了北京文玩业和书业五百年也不过分。河北什么地方?主要是衡水、枣强、蠡县、霸州、献县、河间和京郊通州这些地方,整个琉璃厂一条街几乎90%都是河北中南部的人。

琉璃厂的变迁

自从琉璃厂的文玩业发展起来,主要的经营对象就是官宦和士大夫阶层。辛亥革命以后,去琉璃厂的有两种人,一是我们前面提到的清季士大夫和卸任的官僚,二是北洋政府里的新贵。民国以后的大学教授收入较为优厚,也是琉璃厂的常客。从清末开始,就有外国人出入琉璃厂,欧美和日本人为最多,在这个时期,通过琉璃厂外流的文物是最多的,我们经常在国外的博物馆和私人收藏中看到精美的中国文物,许多人误以为都是在英法联军和八国联军时期被掠夺到国外的,其实也不尽然,这里面有相当一部分也是通过琉璃厂正常的买卖途径外流的。买家中也有真正热爱中国文化的外国人,例如加拿大人福开森,正是由于他对中国书画研究之深而被聘为故宫博物院文物鉴定委员会中唯一一位外国委员。后来他收藏的文物除一部分捐赠给美国纽约大都会博物馆外,其他大都捐献给了南京的金陵大学博物馆,达数千件之多。其中有甲骨文残片、王羲之的《大观帖》和西周小克鼎等许多珍贵文物。端方死后,所藏的二十件青铜器也是在1924年经北京政府允许而由福开森通过琉璃厂收购的。福开森应该说是对中西文化交流有着杰出贡献的学者。

在清末民初,外国人对中国文物各有偏爱,例如美国人喜欢青铜器和钧窑瓷;法国人喜欢珐琅彩、漆器和景泰蓝;日本人喜欢玉器和龙泉窑。这里面以英国人和德国人的水平最高,喜欢考古价值最高的敦煌文书和文献。琉璃厂中的某些店家和商人也确实有一些不法的,如彬记的东家岳彬就是其一。他早年结识法国驻华公使魏武达,后来通过魏武达专门做起洋人的生意,接受外国人的“订单”,所谓的订单,也就是可以按照外国商人的要求盗掘墓葬和石窟,将文物偷卖到国外。岳彬最可恶的一件事就是将河南龙门宾阳洞的《帝后礼佛图》盗凿,砸成若干小块儿分批运出,使这件价值无可估量的国宝流失海外。1949年以后,岳彬由于罪大恶极,被判处死缓,不久病死狱中,也是罪有应得。

许多收藏家与琉璃厂的关系十分微妙,参与经营者有之,入股投资者有之,以物易物者有之,买进卖出者有之,像罗振玉、樊增祥、周肇祥、陶北溟、董康等人都和琉璃厂有着很深的渊源。琉璃厂的几乎所有匾额都是出自清末民初文人之手,如翁同龢、潘祖荫、陆润庠等人,有许多后来又逐渐改换成今人,如上世纪五六十年代换过郭沫若、徐悲鸿、吴作人等人,八十年代又换过赵朴初、楚图南、刘炳森、启功、史树青等。由此,也能看出琉璃厂百年来变迁的痕迹。

辛亥革命以后琉璃厂也经历了几个萧条时期,第一个萧条时期就是民初的几年。我曾参加整理点校了周肇祥的《琉璃厂杂记》的第一部分,起始即写道:“新学初胚,国粹寝失,今日之琉璃厂,冰清鬼冷”云云。民初曾有几年的萧条,原因是清室退位,旧日官僚大佬的生活发生了不小的变化,不少遗老远避上海、天津、青岛、大连,加上欧洲战事(一战)的爆发,北京政局又经历了袁氏洪宪变政、护国、护法等运动,厂肆一度大为冷清。第二度是1937年北平沦陷,日寇入侵,民不聊生,琉璃厂的生意也是大受影响。第三度则是十年“文革”,文玩业受到重创,直到上世纪七十年代中,才恢复了几个对内部开放的文物商店。我还深刻记得在七十年代中期,我和内子去琉璃厂的情景。几家碑帖字画商店门口挂着“内部营业,接待外宾”—这句话本身就不通—的牌子,也是我们不识趣,推门而入,倒是也未受阻拦,但是稍一盘桓翻弄,即有店员过来道:“同志,我们这里是接待外宾的,请您自觉离去。”自己国家的文物却只接待外宾,这样的奇耻大辱至今难忘。

上世纪五十年代到六十年代初,琉璃厂基本正常营业,但那时不提倡文物收藏,一般老百姓也没有收藏能力。于是琉璃厂只是少数高级干部和很少的文化界人士光顾。1952年11月,北京将新华书店以外的古旧书业统一划归中国书店管理,1956年公私合营后已经基本没有了私营的古旧书店;1960年5月,北京又将所有的文物行业统一划归北京文物商店管理,即是今日的北京市文物公司的前身。从此在“文革”前的琉璃厂实际上已经没有私营的文玩业与图书业了。

北京其他文玩市场

北京的整个文玩业也不全集中在琉璃厂,其他地方还有几处。如北城的地安门,那时候多不称地安门,而是叫“后门桥”。后门桥之所以能够文玩店铺集中,原因是这个地方与宫里有一定的关系,清末,宫里常有被盗出来的一些东西拿到那里去销赃,加上北城旗人从家中倒腾出一些东西拿到后门桥去换钱补贴生活,所以后门桥一带就有了一些文玩商店。此外,也有些文玩摊子在其西门以内,销售对象以洋人为主。东安市场是当时的时尚地段,观光的外国人多为不太懂行的猎奇者,还有蒙藏地区来京的商人,喜欢铜佛之类的玩意儿,有些古玩商专门做这些客人的买卖,俗称“走草地”,因为蒙藏是草原游牧地区,故有此称。

还有就是在传统的东四南大街,文玩的水平绝不比琉璃厂差。孙瀛洲的店就坐落在东四南大街上。在五十年代,东四还有几家文玩商店,像私人经营的何山药—何玉堂家,猪市大街(今东四西大街)还有一个万聚兴,经理叫“老葛”,我小时候常去那里玩儿,万聚兴店铺不小,但是经营的东西不行。五十年代,因为我的母亲喜欢买一些小物件,于是惹得老葛不时上门来。我小时候常去的还有隆福寺人民市场后面的货场,那里知道的人不多,有几家“老虎摊儿”,所谓的“老虎摊儿”就是说其没什么生意,一旦有客人,得咬一口就咬一口的意思,隆福寺的老虎摊儿中国文玩很少,旧的洋货却很多,也十分庞杂,如法国的瓷器、俄国的银器、荷兰的刀具等五花八门。当然,中国一般的文玩也有,我至今还在使用的两方极小的鸡血印章就是上初中时在那里花五块钱买的。

北京还有一类就是卖最粗摆件的挂货铺,也就是咱们现在电视上鉴宝节目中拿上来的大掸瓶什么的,都是挂货铺卖的物件。比如市井人家或是农村人结婚出嫁得有妆奁,而一般人家没有文化,经济也不富裕,于是就到挂货铺买一对大掸瓶和其他日用的瓷器、首饰、各种瓷盒等。这种店哪里都有,以前门珠市口一带、崇文门外等地最多,都叫挂货铺。说实话,今天拿起这东西,说这是同治的、那是光绪的,其实在那时候同治、光绪时的东西不叫东西,就是清三代的民窑,也不值几个钱,尤其是粗瓷的民窑,在挂货铺比比皆是,那些东西别说进不了琉璃厂,就是一般的文玩店都没有,都是挂货铺卖的粗货。

隆福寺的旧书业

北京的旧书业也不仅集中在琉璃厂,在东四、西单都有,而隆福寺是最集中的地方,最多的时候有十几家,我印象最深、也是关门最晚的一家叫修绠堂。修绠堂在隆福寺西口路南,是高台阶,我到今天仍印象非常深,我小时候大概七八岁时就跟着父亲去,后来大了,十几岁的时候也常自己去。修绠堂地势很高,大概要登七八级台阶才能上去。当时也没人,你想想五十年代末、六十年代初的时候,会有几个人去买线装书?因此生意极其冷清,我一个孩子,也就十分特殊了。我也和他们的店员混得很熟,长了很多古籍方面的知识。那时候所有书都是开架分类,按经史子集排列,我那些关于经史子集分类的知识都是在修绠堂翻书时得到的。为什么能老去修绠堂呢?因为对小时候的我来说,上趟琉璃厂就跟上趟天津差不多,也没人带我去,而修绠堂就在我家的马路对面,近在咫尺,一过马路就是隆福寺了,所以在修绠堂闲逛乱翻就很是随便的。修绠堂好像是在1963年就关掉了,并入了中国书店。

那时在修绠堂还真是获得了不少见识,有些古籍能从外观上看出版本的大概,像石印本和木刻本会很自然地辨别出来。字体、书口和函套的一些浅显的知识也有了一点儿。尤其是集部的图书,最为浩瀚,有许多书名也是那时知道的。1990年代初,我奉命在万寿寺整理过一次库存书,全部都是康生在“文革”时巧取豪夺的古籍,康生被抄家后都集中到了万寿寺大殿内暂存。我和一位姓朱的先生同去,在那里工作了两天,中午就在那吃饭,但也没发现出多少珍善本图书,估计好书都被人拿走了。有些书都盖着康生的鉴藏印,甚至有的就是“张三看过”一方。因为康生本姓张,行三,他有一方印就叫“张三看过”。我们看时,以经部书为最多,有的版本还可以,一般多是官刻本和坊间刻本,但是书内容多属大路,有的书本身不错,但是版本是比较粗糙的。估计这些图书都是在“文革”中被康生占有的,也没有来得及全部过目,不似他在五十年代有闲情逸致时在琉璃厂精挑细选的古籍。这些基本的古籍知识与当年在修绠堂的学习浏览是分不开的,可谓受益匪浅。

过去的旧书业还有一类就是洋文书。当时北京卖洋文书的很少,琉璃厂是没有洋文书的,北京为数不多的洋文书店主要集中在东安市场的丹桂商场和西单,印象最深的两家字号是中原和春明。这两家我那时候常去,虽不认识英文,但是我可以看画,因为里面也有很多是外文画册。两侧的店铺中间还有一溜儿可以随便翻的书摊,也是属于这几家店的,选中后可以在店里交款。中间摊子上的东西都是处理品,甚至包括一些很旧的《Life》、《Time》这样的美国杂志,也都很便宜,多是几分钱一毛钱处理的东西。五十年代中我母亲就常去中原、春明买书,有的版本还不错,比如有毛姆早期出版的作品,这是属于旧书业里较为特殊的一类。这些洋文书的来源基本上是收购的旧书,一些是清华、北大的教授所藏的图书,一些是国外带进来的,也有外国人回国时处理的,而销售对象主要是一些高级知识分子。

口述:赵珩 采写:李昶伟

- 上一个宝物: 故宫对自拍神器亮黄牌:宫里不能随意挥杆

- 下一个宝物: 艺术品网拍:繁荣背后乱象丛生