最是无声:李亚先生珍藏及遗作展亮相保利

林散之 草书毛主席诗词册

林散之 草书毛主席诗词册

林散之 临王孟津书杜诗

林散之 临王孟津书杜诗

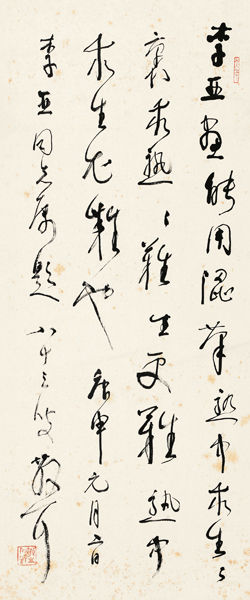

林散之 李亚画赞

林散之 李亚画赞

潘天寿 松石图

潘天寿 松石图

傅抱石 松树图

傅抱石 松树图

“最是无声——李亚先生珍藏及遗作展”将于2014年10月29日——11月3日在新保利大厦云楼10层举行。

我欲寻得真意象,未知谁识此中怀

——我读李亚及其他

说老实话,在机缘巧合接触到其家属之前,我并不知道李亚先生是何许人也。这一方面是因为我对“只要有蛋可以吃,何必认识下蛋的母鸡”之类的“谬论”有一种奇怪而不切实际的坚执,不太喜欢跟“母鸡”们攀交情,何况实际上绝大多数情况下是攀不上的;一方面确实是因为自己的文学专业出身导致对艺术史的孤陋和浅薄。

大约一年以前,经朋友介绍,得以拜识李亚先生的公子李可先生。在李亚先生生前舞墨的斗室里,第一次见到他的名作《油菜花》(与南京博物院藏的一幅为姊妹作)。展开的瞬间,我只觉有很沉很重的泪意,泪水几乎要夺路而出眼眶来。

一望无际的粉黄,或浓或淡,在眼底蔓延;间或交错着用水墨勾兑花青勾勒出的花枝;几只小小的蜜蜂,在空中飞舞;花间还有几只,正抱着菜花狂吻。这画说不出有多么奇妙,构图和意象并无故作的高深,但却一瞬间击中我的心脏,令我立刻回到了萦绕着油菜花香的童年,看到了那个在油菜花田里飞奔而满身花粉的少年。

齐白石伟大。

这是中国近现代艺术史的定谳。

不过齐白石究竟在多大层面上成其伟大,或者说齐白石在什么程度上是伟大的,这个问题虽然已经有无数的前辈或先贤从此或彼的角度解读、解释过,但有一点是毋庸置疑的:正是齐白石,将中国(文人)画的审美重心做了直接和向下的位移,使中国画成为普罗大众——虽然还不是最广大意义上的普罗大众——而非某一特定社会阶层的独享或专美;而实现这一位移的主要途径即是改造了传统的审美意象体系,构建了齐白石个人的审美意象体系。他的犁耙、他的笊篱、他的箢箕、他的鸡笼,以及他的农民生活中的蛐蛐、土狗、天牛、屎壳郎,在在如是,虽然前人画中或可见,但令他们获得真正独立的审美情趣进而昂首进入中国书画审美意象库的,则始于齐白石,亦成于齐白石。

在一定程度上,李亚以及他同一时代的艺术家群体实际上可以视为齐白石第二,而作为一个艺术整体,他们甚至就是新时期的“齐白石”。同样,这一艺术家群体之所以能如此,是在齐白石的基础上,将已经由齐白石下移的传统的审美重心再次下移,并由此构建一种新的审美意象体系,以符合和表现某一特定的历史时代——这是古人所谓“知人论世”的评判法。这种下移直接以“劳动人民(一个带有严重阶级性色彩的名词)”为面向,直接以“劳动人民”的真实生活为审美对象——毫无疑问,李亚是其中用力最深的之一。他的名作《花开十里小蜂忙》(后改《油菜花》)、《雨后》(即《送肥》)、《绿荫深处云朵朵》、《万千雏鸭闹春江》等,或歌颂劳动生活,或表现劳动本身,均是如此;而《花开十里小蜂忙》则是中国画史上首次将油菜花这种最底层的“农”事对象作为独立的审美对象而纳入意象库中。

或者不如说,齐白石自己设定的艺术审美主体不仅包括当时社会中传统文人阶层(“士”)的变体,还包括——甚至主要是——“工”、“商”,有时还包括“农”的上层(如果借鉴我们传统的社会分层法的话);因此,他新鲜于整个中国书画传统的关于“农”的审美意象体系才可能逐级上达,成为几乎每一阶层(甚至附庸风雅阶层)都能欣赏、品读的对象。而李亚则在齐白石的基础上继续新鲜于书画传统乃至齐白石的新体系,他的体系在丰富性上或许无法超过齐白石,这显然与他当时的时代有关系,但在独特的阶级个性上却已过之。因此,李亚的审美意象,更贴近传统社会分层里的“农”的中下层,他的画面更贴近地面。

当然,有一个相当重要的原因是所谓“国家不幸诗家幸”,时代的变迁成就了伟大的艺术和伟大的艺术家。齐白石所处的时代,社会阶层的流动性空前地加强,或许是继战国之后范围最广、频率最繁、幅度最大的(当然,这种阶层流动严格意义上并不包括社会最底层)。当时相当一部分非底层的社会成员并不囿于一定之阶层,他们长袖善舞,集多重社会角色于一身,随时能在各个阶层各个角色之间自由切换,比如杨虎禅,比如王一亭,比如康南海,比比皆是。这种灿烂的阶层文化催生了同样灿烂的艺术。因为艺术要发展,就必须要面对同一个审美主体既是这个又是那个、或此刻是甲彼时是乙甚至可能同时是甲和乙的社会现实,她必须调整自己使之变成各个面都闪光夺目的钻石。获得传统“士”的欣赏、同时博得“工”“商”推誉的吴昌硕便是当时最成功的先行者之一。齐白石后来的“衰年变法”,换个角度看即他及时调整了自己艺术的多面适应性,以取悦于尽可能广的审美主体阶层。

而李亚他们所在的时代,社会阶层间的差别基本被消灭,几乎所有社会成员的阶层属性都被消灭,所谓社会阶层的“流动”也基本是一种单向度最多是一种双向的阶层内人员流动,无所谓上升或下降,无法构成一种积极和良性的阶层层际循环流动。与此呼应,艺术本身需要调整的便只是针对某一特定社会阶层(在广泛的程度上即几乎相当于整个社会)的审美主体而进行或多或少的调整。

尽管这本来是两种完全不同且具有完全不同历史影响的社会形态,但对于一种生新的艺术样式来说,两种社会形态下产生的直接影响和实际效果却大同小异——而他们在本质上应该是有很大区别的。

与齐白石一样,李亚他们在进行审美重心下移的努力尝试时,其叙事也是不动声色的,同时也没有简单将其诗意化和形式化,虽然在很多时候,李亚同时代的艺术家均不免陷入程式化、样式化和招贴化的漩涡——在某一时间点某种程度上,李亚自己也没有跳出这窠臼。而不动声色的艺术叙事,一般源于作者对客观世界的冷静观照,这需要作者对外象恰如其分的体贴和触摸,同时对象外之意有统摄性的全面把握。这样,冷静叙事才能表现为对外象的充分描绘和再现。

在一定程度上,李亚与同时代的傅抱石、李可染、陆俨少等山水画家以毛主席诗词意境为描绘表现的对象的尝试和努力是一致的;不过可能是花鸟画不太合适表现毛泽东诗词那种囊括宇内的宏大叙事之故——就绘画题材的表现张力而言,山水画更接近天马行空的诗仙李白,它可以由实景被改造加工,其着眼也在大块和整体;而花鸟画不得不向泥土里寻找种子,因此更近于杜甫,所有表现对象几乎均无法生硬意造,着眼只能在单个。囿此,李亚只能在向度上选择更为广大的受众群体。这实际上也是造成他的花鸟画在很大程度上不能继续做出更有效更新鲜的创新的直接原因。

有必要提及李亚先生的艺术理念。他阐述自己的艺术观,曾将自己的作品风格划分为数个阶段:超写意、狂写意、纯写意和心写意,并论证各阶段契合之特征。不过,综合来看,李亚先生的主张其实是基于一个大家都知道的前提:书画同源。在他的认识中,书画既然同源,那么到一定高度后,书也就是画、画也就是书。姑且不论这种比前人更进一步的理论创新是否确实符合中国书画本身的发展规律,即从“书画同源”之中推索出这一看似相当超前的认识,自也是有足够的远见了。

遗憾的是,因为各种原因,李亚这位当时被誉为“江苏花鸟第一人”的理论创作全能艺术家,逐渐被淡出艺术圈的视野。这对他本人是一个遗憾,对江苏花鸟画及江苏画坛是一个遗憾,对整个中国新时期艺术史都是一个大遗憾。出于尽量还原艺术史的初衷,同时也是对仅仅被定位于市场交易中介的拍卖公司的艺术史角色的重新发现和界定,我们希望能通过作品展示和拍卖,把这些逐渐被淡忘的艺术家重新拉回他在艺术史中本应属于他的地位,不矫情,不抬高,只还其本来——李亚先生作品展可能会是一个很好的开端。

- 上一个宝物: 李叔同艺术馆开馆 丰子恺长女题写贺匾

- 下一个宝物: 浙江漆器艺术馆开馆 一藏家捐160件宋至清朝漆器