秦文化与西戎文化考古展:超越华夏帝国的视野

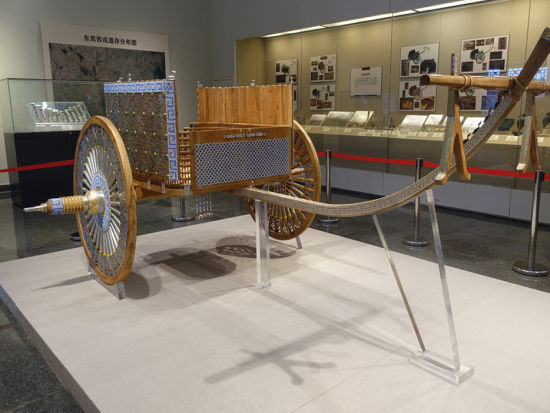

豪华礼仪用车,战国晚期,据甘肃张家川马家塬西戎贵族墓地出土部件复原

豪华礼仪用车,战国晚期,据甘肃张家川马家塬西戎贵族墓地出土部件复原

正在北京大学塞克勒考古与艺术博物馆举行的“秦与戎:秦文化与西戎文化十年考古成果展”,展出的 613 件展品是近年来在甘肃和陕西发掘出土的早期秦人和西戎文物,为我们重新思考这段华夏扩张史提供了很好的契机。

在漫长的历史变迁中,像中国这么疆域广阔的国家,光靠“怀柔远人”,恐怕是不能让人家那么自动地加入进来,变成华夏之一分子的。只不过,在前民族国家时代,国家本身在概念上就要比现在灵活得多,疆域更是变动不居,完全不是今天地图上那僵硬的样子。皇上要是高兴了,随便割一块赏给别人,反正“普天之下莫非王土”,明天不高兴,发兵去打一块地方回来就是了。事实上,因为国家、疆域都是未定型的,所以打仗也的确很难称之为“侵略”,专家会谨慎地使用“掠地”、“拓边”一类的词。

眼下正在北京大学塞克勒考古与艺术博物馆举行的“秦与戎:秦文化与西戎文化十年考古成果展”,展出的 613 件展品正是近年来在甘肃和陕西发掘出土的早期秦人和西戎文物,为我们重新思考这段华夏扩张史提供了很好的契机。

墓葬中大量使用金银器的传统来自西方

墓葬中大量使用金银器的传统来自西方

华夏与戎狄

根据王明珂的研究,甚至华夏帝国的形成本身,也是与北方或西北方游牧人群互动的结果。

形成华夏认同的最主要因素便是,公元前 2000 年至前 500 年左右发生在黄土高原之北的人类生态变化。也就是说,华夏的形成与黄土高原北方边缘人群之游牧化二者相生相成。这样的历史背景与人群分化,造成两千余年来帝制中国社会上层人群根深蒂固的定居文明偏见……(《游牧者的抉择》“前言”P7,广西师范大学出版社 2008 年 12 月版)

汉学家雅罗斯拉夫·普实克认为,欧亚草原东部“蛮族”迁移及入侵中国,与草原西部塞人的大迁徙有关,而两者都肇因于约公元前 1000 年欧亚草原上一个新经济社会形态的产生,那便是基于畜养大量驯养动物——特别是马——的游牧。而根本原因,俄国学者阿纳托利·哈扎诺夫直截了当认为是气候干冷化变迁。

具体到中国,王明珂指出,西周至春秋时的“戎狄”并非纯游牧人群,而是农、牧、狩猎兼营的混合经济人群。随着气候干冷化,北方混合经济人群南下争夺农牧资源,强化了南方周王朝诸侯国上层贵族之间的一体感,这便是华夏认同的萌芽。

虎形车饰件含有北方草原文化因素

虎形车饰件含有北方草原文化因素

“华”有众多或繁盛之意;“华夏”原与“诸夏”意义相同,都指的是一个多元联合体。秦人在周室东迁后“驱戎”,黄河中游、下游诸国的华夏认同意识逐渐增强,并相互奥援以对抗戎狄——所谓“内诸夏而外夷狄”。在驱戎之后,强大的华夏北方诸国更往北扩土,并建长城以维护之。此种种发展都意味着,华夏为一保护及垄断南方农业资源的认同群体;无论是实质的长城,或是作为华夏族群边界的“非我族类”概念,皆将“戎狄”排除于华夏之外。(《游牧者的抉择》 P81)

由此可见,秦人的“驱戎”,对于“华夏”帝国意识的形成与强化,是非常关键的一个历史环节。

考古学上有一支叫作“寺洼文化”的青铜时代文化,主要分布在兰州以东的甘肃境内,并扩及陕西千水、泾水流域,年代约为公元前 14- 前 11 世纪,通常就被认为是氐羌系西戎的遗存。从这次展出的发掘成果看,西汉水上游有着丰富的寺洼文化遗存,年代与早期秦文化相当。但是曾经遍布陇山东西两侧、延续数百年的寺洼文化,到了春秋中期呈现急剧衰落的局面。对照《史记·秦本纪》可知,正是这一时期,已经成为大国的秦对西戎发动了多次征讨。

秦武公十年(公元前 688 年),秦伐戎、冀戎,改其地为县(今甘肃天水)和冀县(今甘肃甘谷)。此次展览中有大批从渭水上游甘谷毛家坪遗址出土的文物,该遗址面积在 60 万平方米以上,已钻探出 800 多座墓葬,是渭水流域目前所见最大的秦文化遗址,年代则从西周中期偏晚一直延续到春秋战国,被专家认为很可能便是秦武公所设的冀县。冀县是秦国“第一县”,开了华夏帝国绵延 2000 年的郡县制的先河,而这第一县正是在被征服的西戎土地上建立起来的,极具象征意义。

更具毁灭性的一战,则是秦穆公三十七年(公元前 623 年),“秦用由余谋伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎”。败亡的西戎余部一部分南迁至川西北,形成了我们今日还能见到的悬棺葬文化;一部分被秦穆公和晋惠公做了笔人口买卖,东迁至晋南(今河南嵩山一带),帮助晋国开荒,被称为“姜戎”与“阴戎”;而滞留原地的戎人都臣服于秦,实际上从军备(马匹与战车)和兵员战斗力上,都大大加强了秦的军事实力,为后来一统华夏打下了基础。

铜敦与铜壶,战国晚期,甘肃张家川马家塬西戎贵族墓地出土

铜敦与铜壶,战国晚期,甘肃张家川马家塬西戎贵族墓地出土

秦虎雁纹瓦当,战国,陕西凤翔豆腐村遗址秦国国君陵墓出土

秦虎雁纹瓦当,战国,陕西凤翔豆腐村遗址秦国国君陵墓出土

源于马的迁徙与扩张

回过头来,秦人的故事,几乎一开始就与马、与游牧部族密切相关。

关于秦的起源,一向有“东来说”与“西来说”的争论,此次展览以较多考古证据,支持“东来说”。史籍记载,秦人嬴姓,远祖作为东夷的一支,与殷商王朝关系密切。从展览上可以看到,位于今甘肃清水县的李崖遗址,钻探出了 60 余座早期秦文化墓葬,年代主要集中在西周早中之际,是迄今所见最早的秦文化遗存。李崖秦墓有浓厚的商文化遗风,如随葬陶器中的方唇分档鬲、带三角纹的商式簋,以及直肢葬、腰坑殉狗葬俗等,为秦人东来提供了重要证据。

西周“以东夷之利兵克犬戎,以犬戎之良马胜淮夷”,在这一东西南北同时施展拳脚的“大战略”中,秦的使命便是从东方迁至西北,为周天子牧马。清华大学收藏的楚简《系年》,记载了周公东征迁秦人于“朱圉山”,“以御奴之戎,是秦之先”。这个“圉”字,便是养马的意思。从考古上看,李崖的秦文化遗存至西周中期偏晚突然消失,南迁至西汉水上游,即今礼县、西和县一带。《史记·秦本纪》说:“非子居犬丘,好马及畜,善养息之。”犬丘即西汉水上游,非子之父大骆将其传给嫡子成,而非子则因“好马及畜”的名声,被周孝王派去更北面、更接近西戎地域的渭水支流水(今陕甘交界的千水)一带牧马,这个非子,就是秦人的直系祖先。

可见秦这个封邑,从一开始就是为周王朝的“军备”而建立起来的,为的是夺取西戎的良马,与后来汉武帝为了提高军事实力发兵攻打大宛夺取汗血马如出一辙。其实不管东来还是西来,总之秦要么是被周室派来的,要么是戎人中的一支归化于周室,而主动采取了华夏的视角与身份。随着秦为周天子的高效服务而来的,自然是他们与当地戎人愈演愈烈的冲突。文献记载,早在西周中晚期,秦与西戎之间就发生多次战争,周厉王时西戎甚至一度灭了居于犬丘的大骆之族,但在得到周宣王的援军之后,秦收复失地,并逐渐占据了上风,直至前述春秋时代武公、穆公的大规模驱戎,以及战国时代厉共公、惠王、昭王先后伐大荔、义渠之戎,最后彻底攻灭之。

从华夏帝国的视角看,军事力量的强大自然可以更好地“保家卫国”,并进一步扩张“生存空间”;而在边境滋扰、劫掠并不时发动大规模进攻的游牧部族,则最好能藉此一劳永逸地将其驱逐到遥远得不能再遥远的地方去。帝国是不太会去考虑这样对于“西域”的“经营”,对世界上其他人群与地方会发生怎样的影响,这需要用另一篇文章来讲述了。

文:菲戈 图:菲戈

- 上一个宝物: 刘益谦和国民漫画家老树跑到杭州看了些什么

- 下一个宝物: 武当山道教文物神游台湾