刘野:我就喜欢点美好的东西

刘野的作品

刘野的作品

(记者 曹原)刘野是个地道的北京“爷儿们”,说话很贫,老拿自己开涮,每两句话后还带着一句没捋直的“你知道儿吗”。母亲是语文老师、父亲是作家的刘野不承认自己成长在知识分子家庭,“只是从小比别人看的书多一些而已,而且该看的、不该看的都看了。”

刘野作品中的美好和单纯,难免会让人觉得这个艺术家应该是在幸福的家庭和一帆风顺的经历中长大的。在外人看来也的确如此,从幼儿园开始画画的刘野,一路考上中央美术学院、柏林艺术学院造型艺术系学士和硕士,在德国读书期间便已能靠卖画养活自己,也是班上第一个与画廊签约的艺术家……

只是这个北京爷儿们不喜欢别人这样看他,就像不喜欢别人以为他是“卡通一代”一样。当说到他“与圆明园那群艺术家相比,确实没受过太多苦”的时候,刘野急了,“那叫什么苦呀?那叫艺术家的浪漫!我在德国还刷过碗呢!”然后笑嘻嘻地耸耸肩,不好意思地说:“不过出国刷碗在当时还真是个万人抢的机会,当时看什么报告文学,报告上总说哪个人出国刷碗然后成了一个名人,当时觉得出国不刷碗都不叫出国了。”

“一只眼就能画得比别人好”

刘野出生在北京的老四合院里。“有一次把邻居家兔子的腿给踩折了,跑回家就俩礼拜不敢出门,知道自己惹了祸。关在屋子里,没事干就开始画画。小时候环境比较野,跑出院里就容易打架,父母看我在家画画总比出去学坏强,就让我画。”

从那时开始到考上美院期间,刘野一共只有两年的时间没在画画。那是初中毕业以后的一次体检,医生检出刘野一只眼睛好,另一只眼睛是弱视,永远是0.1,于是医生断然告诉刘野,这辈子有两件事想都甭想,一是开飞机,二是画画。“当时我想是啊,半瞎子怎么画画啊?”刘野边说还边用手捂住那只眼睛跟记者比划,“这是永远矫正不过来的,我现在这只眼还是0.1。”受了巨大打击的刘野在初中毕业后的两年里只懒懒散散地画了几张画,但他两年之后还是报考了工艺美院,说到这个,刘野得意地笑起来:“因为我发现自己一只眼看不见还比别的小朋友画得好,哈哈!”

后来便是从工艺美院到中央美术学院,再到柏林艺术学院造型艺术系这一帆风顺的学院生涯,即便是从工艺美院毕业到考本科之间的两年工作时间,刘野也是在工艺美术总公司职工大学的研究所里呆着。

“就是养着我们,画画、搞设计,做点什么都行,当时我领导特别好,知道我特别想上大学,就鼓励我这两年备考。”刘野很矛盾,一方面跟记者调侃说自己并不是一帆风顺的孩子,也有很多磨难,但是整个谈话过程中,刘野一直特别贫特别轻松地在说他得感谢这个、多亏了那个,没有大谈“成功人士”的“苦难史”,也没有大倒苦水说自己有多不容易。就像你看他的画一样,用儿童的形式画大人的故事。

“艺术家只有伟大不伟大”

1990年,在德国念书的刘野第一次卖了画。那是同班同学的女朋友来教室玩时,看中了刘野一张两米大的大画,“我不好意思开价,是她说的,问我2000马克行不行,我当然行了!太行了!”刘野兴致高昂地跟记者算了一笔账,“我当时的奖学金是八百马克一个月,刷碗是一天挣一百马克,两千马克等于刷了二十天的碗!当时一个月的生活费一千马克就够了,卖给她等于能生活两个月,不用去刷碗了,那当然高兴了!”

再后来,有一个老人找到他,是德国一个特别小的画廊老板,在看了刘野当时仅有的一张作品后,便问刘野愿不愿意去他们画廊办展览。当天晚上,刘野下了课特意跑上街想去看看画廊,“我走到画廊外面,里面点着灯,挂着画,当时心里觉得里面跟皇宫一样!”刘野立马比较起刷碗赚钱的滋味和卖画赚钱的滋味,“其实是个特别破的小画廊,但是心里特别高兴,因为如果再要我刷两天碗我就得回国了——受不了了,没干过这事。现在那种画廊我瞧都不想瞧,哈哈!”从一张画到第一个个展用了一年的时间,老人每个月给他1200马克,一年后展览的画用于抵押,刘野从班上最穷最惨的中国小伙变成了第一个画廊签约艺术家。那是1993年,当时刘野的作品全是1000-2000美金/张卖掉,现在买到几十万美金,刘野还不忘自个儿乐一番,“那老头挺有眼光,现在赚发了吧!”

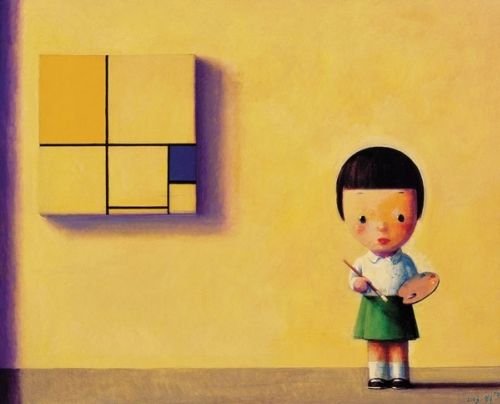

现在刘野的作品在二级市场上的成交价动辄上百万,2010年,刘野的油画《齐白石知道蒙德里安》在保利5周年秋季拍卖会的现当代中国艺术夜场里,更是以29,120,000的高价成交。今年的春拍季中,刘野有7张作品以上百万的价格成交。谈到这里,记者顺势问了一下一直不愿意跟媒体谈市场的刘野,有没有看到大家在说他和刘炜、刘小东、曾梵志在近几年拍卖的好成绩,似乎已经顶替了曾经的“四大金刚”。刘野听到一半便哈哈大笑,又贫上了:“看了,‘三刘一曾’嘛,还水浒传呢!就是瞎扯,这都是有起有落的,每个艺术家都有困难的时候。”强烈反对成功学的刘野还特别反感人们将“艺术家”与“成功人士”挂钩,他认为艺术家只有伟大不伟大,没有成功不成功。

“我就喜欢点美好的东西”

刘野一直在用轻松调侃的语气完成整个谈话,他不愿意谈学术也不会“正儿八经”地解释问题,整个谈话过程一直在笑声中进行,你没乐,他就自个儿先咯咯的乐上了。当我们谈到他的画时,他说他不是一个搞学术的人,没什么好说的。但当记者与他谈起他画过的张爱玲和阮玲玉时,他却眉飞色舞地高谈阔论。

很多人站在刘野的画前时,总觉得是一种“幸福的忧伤”,是确如阮玲玉、张爱玲那般痛苦得不能自拔却沉醉其中的悲情。刘野说,是因为他过早地看了一些不该看的书,对生活的想法变得复杂了。

“如果说到我最愿意让人在我画中看到的,那应该就是美好吧。我身上美好的东西不多,但是我想把我身上仅存不多的那点美好带给人们。现实中丑陋的东西太多了,不画出来大家也知道,艺术某种程度上应该带给人一些美好和清净吧,我至少不想打扰到别人。”

这种美好是刘野一直在把握画面各种元素间的平衡和稳定的结果,是没有冲突感的和谐,“如果画小动物我也应该会选择小兔子,也不会选择龙虾螃蟹,我也没画过什么尖角猴腮的人。”

而在记者试图用最委婉的方式问他,这种美好与涉及赤裸裸现实的一些作品相比,会不会略显简单时,眼前的北京爷儿们果断打断了记者,坦言:“就是小资情调,我本身就不怎么高级,整个也就是一个小资产阶级的水平,心也比较软,就喜欢点好看的东西,好看的小动物啊花啊,恶心的我不喜欢。音乐也喜欢巴赫这种比较和谐的,就像我喜欢徐志摩一样。”

采访结束后,刘野又手舞足蹈开了,拿过记者的纸和笔,边写边说:“辜鸿铭!我现在特别喜欢他,这是我的新偶像!特别有意思一老头,梳着大辫子,他在接受蔡元培聘书时,底下的青年都笑他的辫子,老头一甩头说,‘我头上的辫子是有形的,你们心中的辫子是无形的!’”

- 上一个宝物: 徐悲鸿与两位大师(图)

- 下一个宝物: 龙开胜艺术简介