任惠中:超越写生

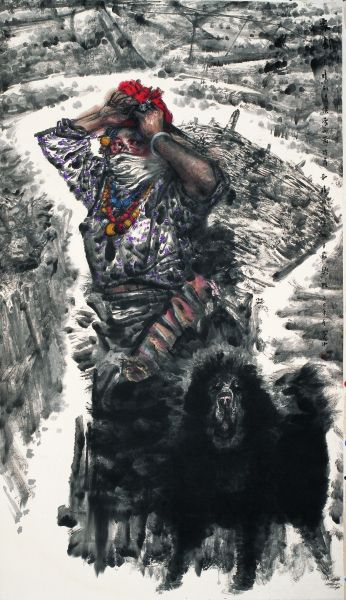

《家园》 2009年 235×125厘米

《家园》 2009年 235×125厘米

徐海鹰

盛夏季节,解放军艺术学院任惠中教授的人物画作品在中国国家画院美术馆展出,在展出中最令人瞩目的是其中80多幅写生人物画。在画家用笔墨为那些生命个体留下的造像丛林间,人们的心灵时而被高高抛起,时而又被轻轻按捺,起落沉浮间,笔者似乎对写生画产生了另一种认识,被带进了一个更为辽阔的精神空间。

与任惠中结识多年,但照面不多,他不是在外面写生,就是准备带学生出去写生,仿佛他的职业主要就是写生。这次的作品,是他用多年的努力为我们集合起的一个边地人物的群像。80多幅人物写生画,他们大多采自高原边陲。其中,有俊朗的康巴汉子,有泼辣的草原妇女,有坚挺的老区红军,每一幅写生都带着强烈的现场气息,用笔墨引领我们去重新审视那些似曾相识又不甚了解的生命,一起体会他们的喜怒哀乐。

写生画相当多地采自川西、陇南,这里与青藏高原接壤,曾是三大主力红军长征聚集地,当地人曾用稀缺的青稞物资接济过红军,在浊气凝重的水草地、在云雾紧裹的大山中,留下过无数动人心魄的故事。虽然也有画家去这些地方采风,并画过类似的人物,但任惠中用笔墨集合起的这个庞大鲜活的边地人物群像,并不能简单地从教学示范、素材搜集、好奇冲动的层面去看待。曾在这里当过兵的任惠中,对这方土地和这里的人民有深厚的感情,他用画笔抓住他们特有的生命质感,将那种看似木讷不善辞令,却淳朴憨厚、热情奔放的性格特征展露给世界。《三个汉子》中的旺青、扎西、宝顺,应该是在酒后与画家相遇的,酒的作用使他们黑红的脸庞飞起了红云,让他们在陌生人面前无拘无束;而《牧人才让》眸子里透出的则是一股深沉的忧郁;《谢热》溢出的是一种既想显摆又略带羞涩的美。在人物画中,造型准确比较容易做到,但是达到形神兼备、以形传神却很难。南齐谢赫曾提出中国画“六法”,任惠中笔下的边地人物“气韵生动、应物象形”,堪称精彩:表情木讷但不呆滞的《强巴》、路遇画家热情打着招呼的《艾买提》、佝偻腰背却精神矍铄的《老红军》、屹立《朵朵白云》下的蒙古族大嫂等,全然不似我们见过的那些学院派写生作品。他们面对这个来自北京却同样质朴真诚的画家都尽情地展露自己的情态,或憨笑可掬,或粗犷豪放,或略带羞涩,这些生动的表情都被任惠中留在了纸上,这是他对生命质感的尊重,是对学院派写生作业的超越。

这次展览的视觉中心是那幅宽24.5米,高12.5米的《盛典》,这是任惠中集多年写生、聚合能量后的一次爆发。宽大无垠的天地舞台上,草木花海的深处,藏民们手捧圣洁的哈达、升起彩色的风马、跳起劲放的“锅庄”,迎向远来的客人。画面虽只表现了歌舞队中几个领头人物,却让人似乎置身一个宏大的庆典现场。那领队的是卓玛吗?紧跟在后面的是谢热、北凡,还是强巴?任惠中在写生中认识了他们、熟悉了他们,一定也走进过这样的场景,与他们一起喝过、舞过、唱过。

笔者印象中的中国画人物写生,多是小尺幅的,而任惠中的写生画,幅面都很宽大,有多幅甚至以180×180厘米的规模呈现。巨大的人物造型在体量上比小画幅更让人震撼。但如此巨大的画面,一旦细节表现不扎实,就难免使人物空泛而苍白。而任惠中的写生人物在体积和质感的表现上,不仅充分调动中国画勾线、晕染、皴擦的传统技法,还显露出他扎实的素描功底,用一种近似螺旋形、蛇形、S形的“线”互相交错、叠加。在看似随性却自成规律的铺设中,完成了对不同人物肌肤质感的描写,表达出生命的动感,不仅让我们为生活的场景震撼,更被生命的力量感动。

在笔者看来,写生是绘画上的存在哲学。五代画家滕昌佑说:“工画而无师,唯写生物。”强调了写生的重要性。唐朝画家张璪也说过:“外师造化,中得心源。”这8个字概括了客观现象—艺术意象—艺术形象的全过程。写生是画家用画笔和心灵探求生命本源的有效方式,以达到用心接物,物我相融的大境界。任何伟大的画作都离不开写生的滋养,这种现实主义的创作态度是最震撼人心的力量。留在世界画坛上许多有影响的画都是写生,最著名的莫过于梵高、莫奈。生命纯度高的写生,是画家创作动能的真正源泉。

- 上一个宝物: 王玉龙:不求闻达品自高

- 下一个宝物: 蔡玲玲:丹青有意爱无言