博伊斯:像做雕塑一样地塑造社会

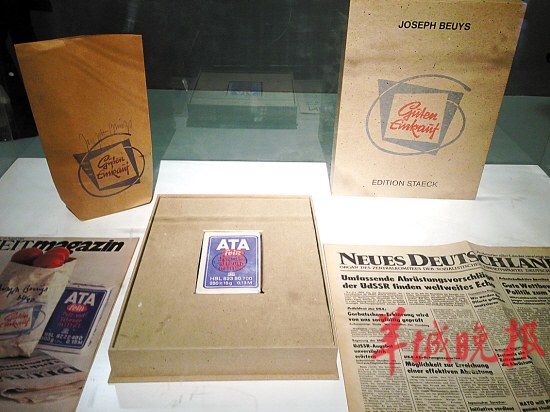

这些原本平常无奇的物件因为有了博伊斯的亲笔签名而成为艺术品

这些原本平常无奇的物件因为有了博伊斯的亲笔签名而成为艺术品

《7000棵橡树种植计划》,图中左一为博伊斯

《7000棵橡树种植计划》,图中左一为博伊斯

《如何克服党派独裁》。在博伊斯看来:“没有玫瑰我们什么也不做,因为我们无法思考。”

《如何克服党派独裁》。在博伊斯看来:“没有玫瑰我们什么也不做,因为我们无法思考。”

羊城晚报记者 朱绍杰

9月7日,“社会雕塑:博伊斯在中国”在中央美术学院美术馆(以下简称“央美美术馆”)开幕。恰逢开学,现场站满了学生。中央美术学院院长潘公凯发言,谈及德国著名当代艺术家博伊斯对在场学生,甚至中国艺术界的影响,他说:“在中央美院,没有学生不知道博伊斯。”

讲话一结束,众多年轻观众迫不及待地涌进刚开放的展厅。在一个个的玻璃橱窗前,一位年轻女孩第一次面对大师的作品,她轻声地和同伴说道:“这样一个纸袋,我家里也有很多呀。”

找到博伊斯创作的源头

展览的整体布置以时间为轴线,围绕博伊斯各个时期的生活和事件展开,现场展出7个影像和7个组合性装置。展厅四周的展板上记录了博伊斯的艺术轨迹,穿插展出博伊斯20世纪70至80年代创作的作品共400余件,包括实物、手稿、素描、照片和行为艺术影像等。

展览中很多展品都是各种各样的小物件,包括个人照片、新闻报纸、唱片、未拆封的红酒等,这些原本平常无奇的物件因为有了博伊斯的亲笔签名而成为艺术品。学者们在博伊斯的生活中,找到他艺术创作的源头。

行为艺术影像包括其著名作品《如何向死兔子解释绘画》。1965年11月26日,博伊斯头上涂满蜂蜜,贴上金箔,右脚绑上铁板,左脚则是毛毡板。他怀抱一只死兔子,向死兔子解释挂在墙上的他的绘画,并坐在椅子上与死兔子交谈。如此持续了三个小时。展览现场悬挂着多块黑板,上书博伊斯生前对自己艺术作品的解读,其中一块上书:“死掉的兔子也比固执的人类更有艺术感受力。”

博伊斯1921年5月生于德国,成长在与荷兰接壤的小城克雷夫。童年的他就是个不安分、热爱大自然的孩子。他曾随马戏团离家出走,专门喂养动物。十多岁的时候,经常去田野和林子里,收集动植物,制作标本,并作分类笔记。

1936年,中学时代的博伊斯画过一批水彩画。但他当时只知道美术,而不知道有艺术。因为纳粹政府给“艺术”作了严格的规范,就是要自然主义地写实。直到两年后,他看到一本表现主义风格雕塑家莱姆布鲁克的画册,才改变了对艺术的看法。在当时,这本画册属于应该被禁毁的“腐朽艺术”。

从战俘到艺术家

17岁时,博伊斯加入了纳粹青年团,并在随后的二次世界大战中参加了空军。他的飞机被苏联军队击中并坠毁,他则被苏联当地的鞑靼人所救。

“我记得的最后的事情是要跳伞已经太迟了,要打开降落伞已经太迟,我记得他们用帐篷的毛毡和奶酪、油脂及牛奶覆盖我的身体,使它重新温暖。”正是这段经历改变了博伊斯对于世界的看法。日后,他频繁地使用油脂、毛毡等作为材料去做作品,去表现温暖和拯救。

战后,博伊斯进入艺术学院,学习罗丹式的写实雕塑。“当时在艺术上,罗丹式的写实主义已成为一种陈旧的、肤浅的浪漫美术品,”北京大学教授、视觉与图像研究中心主任朱青生认为,“更为重要的,这时的学生经历了二战的生死煎熬,眼见纳粹的古典主义、现实主义的法西斯艺术教条对人性的扭曲。”于是,博伊斯转向实验艺术。

毕业后的博伊斯经历失恋、旧创复发,一度打算自杀。在家人和朋友的帮助下,返回田间劳作,化解结郁。当回忆起这段生活的波折,他认为这是他最重要的阶段之一:“疾病几乎总是生活里的精神危机,过去的经验和思考被丢弃,而融为积极的转化。”

1960年代,他与动物学教授的女儿结婚,并受聘于大学。由此,他得以专心于实验艺术与艺术教育,进而提出“社会雕塑”的理念:“像做雕塑一样地塑造社会,是我的,也是艺术的责任。”在世界学生运动激荡的六十年代后期,博伊斯成立德国学生党,为学生意向发声,1968年,改称为“激浪西区”。

随后,他又投身绿党,从事绿色社会运动,试图找到资本主义与共产主义之间的另一条道路。1982年,第七届卡塞尔文献展为博伊斯提供场地,举办了他的种植7000棵橡树计划的开幕式,其目的是将此作为重新绿化德国被工业改变的风景的一个象征性的开始。第7000棵橡树在第八届文献展开幕当天种下,而在前一年博伊斯已经去世。

“博伊斯对中国艺术有什么意义”

中国艺术界对于博伊斯的了解,始于博伊斯去世两年后,1988年,中国大陆出版了第一本涉及这位与达·芬奇同时被称为“世界的巫师”的艺术家的著作。

事实上,博伊斯的工作方式不难被中国人所理解。“他是一个巫师,改变了几代人对世界、艺术的看法。但他也只能是一个巫师,只能在自己的套路中玩弄人的觉悟的机遇,尤其在碰到对这一套更熟练的东方人时,他的笨拙时有显现。”朱青生说。

“自上世纪七十年代末文化的开放,尤其是‘85美术思潮’以来,博伊斯对中国当代艺术的影响一直存在着,他作为一种社会精神,同时也为一种艺术的独特行为以及形态,被广泛谈论及引用着。”央美美术馆馆长王璜生认为,尽管博伊斯对中国产生过很大影响,但中国人还没有真正认识博伊斯。

朱青生认为,博伊斯是发生在西方艺术发展的逻辑脉络之中。博伊斯的作品针对西方文化和西方艺术史,包括现代艺术。“根据这个脉络,在博伊斯之前,有杜尚,杜尚之前有毕加索、梵高、塞尚。”

“这个艺术史过程跟中国其实太大的关系。因为中国接受当代艺术是扁平式的,当国门一打开,这些西方艺术同时进来了,没有自然生成的过程,中国艺术也就没有博伊斯的问题意识。因此,呈现博伊斯对中国艺术有什么意义?”

“博伊斯确实很伟大,也是为了他我曾远渡重洋。”1990年,朱青生赴德国留学,寻找博伊斯的意义。如今,在他看来,博伊斯代表着当代艺术到目前为止的标准。“博伊斯展览的出现,希望提示人们什么是当代艺术。当代艺术是针对问题的,当场当时制作、发生的作品,才叫当代艺术。”

23年后,朱青生成为中国第一个博伊斯个展的策展人。当时,他随身带着一幅自己画的博伊斯的素描,上面的博伊斯身后有着一个圆圈,看上去像一个靶心。“博伊斯既是中国艺术的榜样,也是我们超越的目标。”

然而,博伊斯正是今天中国艺术发展的一个靶心。当一个质疑者成为不容置疑的对象,博伊斯需要被消解。朱青生认为,博伊斯的后继者丧失了直接面对艺术本质的欲望,不得不仅仅使用艺术的在社会上的政治功能或经济功能,即所谓的新绘画;使主流文化之外的艺术家,不得不用自己的面貌去凑合他的游戏方式,即所谓的后现代。

而在中国,目前最活跃的艺术家无不受博伊斯的直接或间接影响,甚至,由于其影响过分沉重,如今正当盛年的一批艺术家不再关心艺术的本质问题,而只侧重艺术对社会、艺术对文化的作用。

“他的毛毡和油脂第一次堆到对艺术的传统形态麻木了的思考者面前,使他们得到了反省和自我升华的机会。几十年后,连西方中学课本都印着这毛毡和油脂的照片,它们开始成为人们知识中不容质疑的存在。他和他的作品俨然沉积成精神的负担,成为新的觉悟可能的阻碍。”

“当代艺术有很多东西不能装”

羊城晚报:中国当下需要一个博伊斯,还是消解博伊斯呢?

朱青生:我们需要很多个博伊斯,然后需要迅速地消解所有的博伊斯。博伊斯是一个有社会责任感的人,今天中国的当代艺术在这方面需要加强,不少在做的当代艺术与当代无关,这个情况比较严重,因此我们需要很多个博伊斯。但博伊斯是不够的,因为他有一个问题,很容易成为榜样,教人做什么。一个人如果被启发,就没有自觉的机会了。今天要超越博伊斯,最重要是从这点出发。

羊城晚报:如何看待在中国集中呈现外国当代艺术大师的现象?

朱青生:我们不要把他看作是外国的,而是现代艺术必要的成就,所以我们更要不断地呈现,特别像博伊斯这样的人,在中国就没有过。在公众看大师有两个情况,一方面是出于公民美育的需要,首先只有这样的大师,大家才来看,也是美育的需要,从大师的作品做起、做狠,做很好的展览。另一方面,只有做研究性的展览,才有超越他的能力。我们需要问,这样的展览办到欧洲去,能不能办?这也体现了我们的野心。

羊城晚报:博伊斯对于当代艺术的定义非常重要,但我们所见的当代艺术的概念似乎什么都能装进去?

朱青生:不对,当代艺术有很多东西不能装,比如说当代版画、当代油画这些概念是不成立的。当代艺术只有一个概念,就是必须拥有当场性和当下性,而当场性和当下性呈现成样子是很宽泛的。但是,不是当代的艺术就能成为当代艺术。我们今天看到的,上世纪九十年代做当代艺术的人,他们的画即便卖得很好,但已经不是当代艺术了。当媒体把他们作为当代艺术来宣传,我觉得这是概念混乱。他们只能说是一种现代的经典艺术。而且这些艺术家的行为方式,和一些学院派的没什么两样,只是他们更愿意把自己炒作在更有效的平台上。在成名的角度来说,从事当代艺术创作出身,要比从事经典艺术的人快得多。这些情况完全违背了艺术最根本的品质。

羊城晚报:在面对一众西方艺术史大师时,或会有人提出中国艺术话语权的问题。

朱青生:这是一个民族主义的想法。这个想法也不坏,毕竟有竞争的情绪,要努力一下。其实,艺术首先是艺术,其次才是地方性的艺术,因此中国当代艺术本身就是一个次要的概念。首先我们每个人都可以通过艺术开拓世界的理想,每个做当代艺术的艺术家都需记得,我们是在为文明作贡献,至于在地区的影响,也只是局部意义。

- 上一个宝物: 当代的文人情怀:新水墨人物画赏析

- 下一个宝物: 解读博伊斯的社会艺术