陈志华:致力于古建筑保护的老学者

书柜上摆的都是乡下收来的东西,酱油瓶、碗碟、小酒盅、小饰件等等。

书柜上摆的都是乡下收来的东西,酱油瓶、碗碟、小酒盅、小饰件等等。

文:韩见 图:菲戈

两个多小时的交谈中,陈志华说得最多的就是“有什么办法?没办法”。好几次,一件事情已经说过了,过一会儿又再说一次,还是“没办法”。这位一辈子致力于乡土建筑和古建筑保护的老学者,对他的事业显得非常灰心,以至于抱怨着抱怨着便无奈地笑起来,然而出于对乡村的热爱,他又不肯完全放弃希望:“你们应该多写写这些……不过写了也白写。”临走时,陈志华嘱咐我们一定要记住,与他合著过数本书的老搭档李秋香老师明年将会有新书出版。“你们应该去采访她,她真是一名干将。我跑不动了,今后就靠她了。”

陈志华是宁波人,1947 年从杭州高级中学毕业,考入清华大学社会学系,师从潘光旦。两年后,他明确了自己对古建筑的爱好,转投建筑系,成了梁思成和林徽因的“半路弟子”。毕业后,陈志华从助教当起,学生缺教科书,他就写了 50 万字的《外国建筑史》,这本书高校里至今在用。他还写了《外国造园艺术》、《外国古建筑二十讲》、《意大利古建筑散记》等介绍外国建筑的书,译有《走向新建筑》(勒·柯布西耶)、《风格与时代》(金兹堡)等国外建筑大师的论著。但是通过采访才知道,这些从来都不是他真正的兴趣。他真正在意的,是通过亲自调研、测绘写成的《楠溪江中游古村落》、《楠溪江上游古村落》、《梅县三村》、《诸葛村》、《婺源》等等“乡村建筑报告”,这些村落消失得太快,他只能马不停蹄地,记录一个算一个。“这几十年,历史的破坏太可怕了,总想要房子好看,觉得老样子有什么好看的。其实呢,还是老样子好看。”

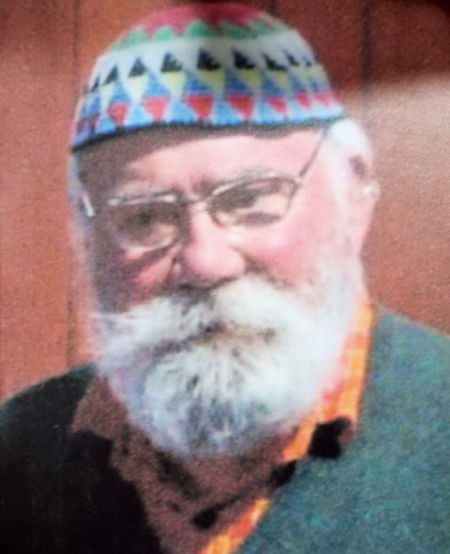

在陈志华书架的显眼位置,摆着一个大胡子老外的照片,他是英国的伯纳德·费尔登爵士(Sir Bernard Feilden),国际文物建筑保护的权威。在陈志华开始从事乡土建筑保护的年代,中国几乎还没有人提古建筑保护这件事,也几乎没有高校设有相关专业,他只能靠自己摸索,费尔登帮了他许多。他们在一次文物建筑国际讨论班上相识,从那以后,一有机会,费尔登就邀请陈志华去国外开会,开完会还能再待一两个月。陈志华说:“我们没有书,我就是靠他叫我一年去一两次,实实在在地参与,文物建筑保护每年有一两个宣言,那是非常原则化的,技术就是靠参与。他 2008 年过世以后,我就好几年没出去了。”

在陈志华书架的显眼位置,摆着一个大胡子老外的照片,他是英国的伯纳德·费尔登爵士,国际文物建筑保护的权威。在陈志华开始从事古建筑保护的时候,费尔登帮了他许多。

在陈志华书架的显眼位置,摆着一个大胡子老外的照片,他是英国的伯纳德·费尔登爵士,国际文物建筑保护的权威。在陈志华开始从事古建筑保护的时候,费尔登帮了他许多。

费尔登的建筑保护理念,对陈志华影响很大。比如,建筑保护不仅是针对单独的一幢或几幢房子,而是要考虑整体的环境与文脉,尽可能将一种历史氛围保存下来。有一次,陈志华陪费尔登爬上长城,眼见城墙外植树造林的丰硕成果,费尔登忍不住英式幽默了一把:“你们倒是给攻城的人造成了很大方便。”回忆起当时的场景,陈志华还是很感慨:“咱们这个国家思维很奇怪的,领导到长城种了一棵树,长城外面就全是树了。他种一棵树可以啊,全是树,当年仗是怎么打的呀?人家直接跑到你鼻子底下来了……所以保护也不能用一个错误的方式。”

接受采访前两天,陈志华刚从诸葛村回来,最近 20 多年,他平均每年至少去一次。尽管他的建议并不是总能被接受,但这不影响他和村里人的感情:“我是很喜欢农村的,有机会、跑得动,我就去。有些人,你和他熟一点就好了,官气重一点也就重两三天,两三天一过就没那一套了,有趣。”然而他已经 86 岁了,行动不利索,医生也不许他老出远门。就算去,也只能老老实实去看看,老老实实回来,不能再爬上爬下地看房子了。现在有人请他下乡,他总要问一句“能不能带上老伴”,因为“老伴也 80 多了,不放心她一个人在家”,如果不让带老伴,他就不去。

陈志华与村民的合影。最近 20 多年,他平均每年至少去一次诸葛村。

陈志华与村民的合影。最近 20 多年,他平均每年至少去一次诸葛村。

B=《外滩画报》 C=陈志华

B:你跑乡村跑了那么多年,那么多地方,有没有哪里乡土建筑保护做得比较好的?

C:不多,但是有些还没有开始做,那老建筑就还有。比如浙江和福建边界的泰顺,本来要修一条拐弯的路,后来改成直的了,拐弯的地方有个村子,村里人往路边搬,老房子就扔那儿了。很好。房子不用容易坏,我就建议他们开个饭店试试,结果生意很好。我说,我给你出主意,你就老老实实别拆。这个村子为什么建筑水平高?因为那里没饭吃,从清代开始就到外面打工,太平天国造反,他们就跑到徽州给人盖房子,跑那么远去,年年去,赚点钱回来。在徽州是包工头说怎么盖就怎么盖,秋天以后,不能动土了,他们就回家给自己盖,手艺人手痒啊。抽根烟,看着自己家里,这里添点什么好,那里怎么改一下,一个冬天在家,就在琢磨。穷得要命的山沟里,房子漂亮极了!但我们只是建议,他们不做,我们也没办法。还有比如我和张书记谈完,他很重视,两三年就调走了,新来的李书记一看,张书记是这样的,我就要那样,要和你不一样。在楠溪江就碰到这种情况。我们有什么办法?县长县委书记不搞,我们怎么搞?我们也拿不出钱来,就说说,说完了拉倒,很心疼。

B:最近有媒体说,上世纪 90 年代以来古建筑的破坏程度甚至超过“文革”,你觉得呢?

C:这个定量就不好说了,要看是哪一省,是不是在交通线上,气候怎么样。总而言之没有觉得好。说出来难听,实际上就是文化水平太低了。有什么办法?你就看北京怎么样?故宫怎么样?还能比故宫更被重视吗?故宫后面墙外头都种上树,怎么可以种树呢?皇上的地方要百分之百安全的,要一眼能看见,种上树就不是百分百安全了。景山上的树也种得密密麻麻的,可是上面有亭子、有庙,全都看不见了。圆明园、颐和园也是一样,树不用长得那么好,只要一些姿态很好的树,老远能看到两三棵就够了。树下面呢,是庙,黄琉璃的。以前那都是很入画的,现在变成一片绿了。

真正让陈志华在意的,是通过亲自调研、测绘写成的《楠溪江中游古村落》、《楠溪江上游古村落》、《梅县三村》、《诸葛村》、《婺源》等等“乡村建筑报告”。

真正让陈志华在意的,是通过亲自调研、测绘写成的《楠溪江中游古村落》、《楠溪江上游古村落》、《梅县三村》、《诸葛村》、《婺源》等等“乡村建筑报告”。

B:和你一起去实地调研过的学生中,后来从事相关事业的人多吗?

C:调研是学制里的课题,真正干的人不多。我们国家没有太重视这些东西,很多老师是兼课的。真正搞这个,有很多损失,意味着全部的收入就是工资。如果做设计,二年级就来钱了。你们下次还是要介绍一下李秋香老师,她是个迷,属于玩命的,肯吃苦,什么苦都吃。而且她一到村子里,第二天,村民们就喜欢她了,满街喊她。她能和老太太聊天,了解村子的生活,我就在外头干我的,老太太不爱和我说话。她调查到一定程度,再和我一起搞建筑,比我辛苦多了,我占便宜。我们俩搭档挺好的,以后我就绝了,就靠她了。

B:你也做过外国建筑研究,写了《外国建筑史》,翻译了柯布西耶的书……

C:这就更没得好说了,我一开始兴趣就在乡土建筑这一块儿。我就写一本书能上课用,我就不管了,搞建筑保护去了。现在很多人还在搞这个,我说人家那么远,你就算去住 10 年又算什么?人家住 40 年。因为刚开始教材都没有,先把教材弄出来,我就解放了。拉倒,还是干我们自己的。西方那些已经很成熟了,我们花时间干吗?凡尔赛宫要是天天能去,我一辈子都可以研究,但是 10 年才去一次,还研究什么呀?我前两天在图书馆看到学生苦读西方建筑,我还跟他们说,你们从小地方来的,乡土建筑才是你们的宝贝。

B:那时候你如果不转到建筑系,一直跟着潘光旦先生的话,“反右”可能也被牵连进去了吧?

C:可不是,我们那个班,百分之百是右派。我幸亏逃了,唉。后来我搞乡土建筑的时候去找潘先生,他头也不抬。他当然知道我,我念了两年,那时候一共就十几二十个学生。真是太糟蹋了,弄得很惨。那时候的老师和现在的老师可不一样,潘老师有个女儿,我们一样大的,因为每个礼拜都去看老师,所以也认识。老师说,你看,这是我女儿,说老实话,我女儿干什么、学什么,甚至和谁谈恋爱,我都不管,她妈妈管。但你们我要管,你们的事情我全都要想到。他说你们我要管,他说到做到。我们学校附近有一个法国书店,经常有新书来,他就去看,上课的时候就讲,有什么书什么书,你们爱买多少买多少,钱不够的话,我给你,没有钱也行,我叫图书馆买。他是图书馆馆长。现在谁能比呀,差得太远了。

陈志华父亲的字。他说这是从天一阁最大的一块碑上拓来的。

陈志华父亲的字。他说这是从天一阁最大的一块碑上拓来的。

B:当年转到建筑系读书,是梁思成先生教你们?

C:梁先生开始不教,解放后倒是教了,教大班,好几个不同年级都来听,是概论性质的。可惜的是林徽因先生生病了,林先生讲得好啊。

B:林先生教你比较多?

C:其实我那时候已经当助教了,但是连参考书也没有。怎么办?当然只好找老师。那时候已经解放了,她一个人在家里待着,我就去找她。她也很冷清,大家都在干活,她一个人养病,儿子女儿都上学去了,一个人多难受。她也喜欢我们去提点问题,所以我有问题就找她。其实也没去多少次,就不行了。幸亏不行了,要是碰到文化大革命,不知弄成什么样子。林先生脾气大,还是过去就过去吧,梁先生不就被“文革”弄成什么样子了……

B:“文革”的时候,你也看到梁先生的情况了?

C:看到了,不看不行啊,非看不可。那时候我们心里已经想了,林先生幸亏不在了,不然怎么办呢?莫名其妙。结果梁先生就没发挥多大作用,他是恨不得北京有多少保护多少,结果要拆光。他呢,说一次挨批,说一次挨批,最后变成敌我矛盾。什么叫 “敌”呢?就算他非常狭隘,提倡要造古式的,也不会到敌我矛盾啊,而且他也不那么狭隘。林先生,我每次去找她,她躺在床上,看都不看我,我一推门进去就知道是我。她就招招手:“你有什么问题?”我就请教。不敢多问的,确实身体很弱,一说多就糟糕了。但其实很多可说的,我以为是一个小问题,到她那里就是大问题,非常非常丰富。那时候还有个胡老师,跟我说,问完了,扭头就走啊,硬走,不要叫她太累了。可是真到那个时候,走得了啊?她话说累了,停下来一会,但手还指着你,你能走啊?胡老师说,你别在那里耗着,我说怎么是耗着?那时候的老师好啊,和老师聊聊天就是极大的享受。听起来是随便聊天,回到宿舍琢磨,真有道理。

- 上一个宝物: 华蕾丽:荒谬的石头

- 下一个宝物: 陈栋琨:求大同舍小异