画家满维起:老满这个人

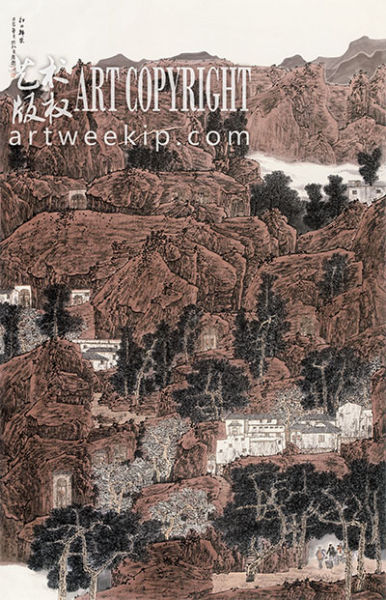

打工归来 2012 220×145

打工归来 2012 220×145

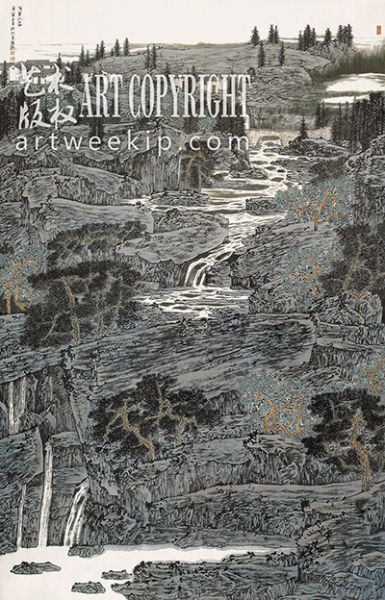

《沟里人家》纸本水墨 220cm ×145cm 2010

《沟里人家》纸本水墨 220cm ×145cm 2010

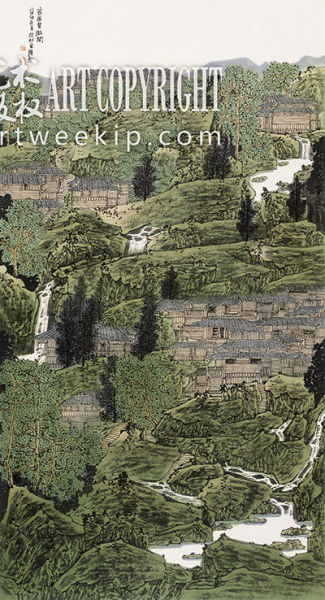

家居翠微间 2011

家居翠微间 2011

文/姚思敏

满维起艺术简介

毕业于解放军艺术学院美术系中国画专业。现为中国艺术研究院中国画院常务副院长,硕士研究生导师,国家一级画师,文化部高评委,中国画学会常务理事。

先后参加全国第八届,第九届,第十届,第十一届美术作品展。作品《侗乡暮韵》获”第八届全国美术作品展览”优秀作品奖;《春风春雨》获“第九届全国美术作品展览”铜奖,《侗乡巡诊图》“首届中国乡村田园画展”银奖;《绿叶山庄》获中国美术家协会主办的“中国画三百家”金奖;《猛洞河畔》获“中国画坛百杰”奖;《桂北雨霁》获得联合国“99世界和平教育奖”等。

作品先后参加“百年中国画展”,“黄宾虹奖获奖画家作品展”,文化部举办的“全国优秀美术作品展”等全国性重要展览。

作品曾作为国家重要礼品有国家领导人赠送日本,韩国领导人,并在多种专业画册,报刊被介绍,为国内诸多博物馆,美术馆,纪念馆等艺术机构收藏。

在与湖南交界的桂北龙胜山区的一个半山坡上曾经发生过这样一个小小的惊险故事:两位画家被一群山猴儿追赶得慌不择路,只因他们没按“规矩”留下买路的食物。激愤中的猴王竟一把揪过其中一位画家的速写本,一溜烟地蹿到树梢上再将之狠狠地扔进黑洞洞的山谷。眼看着盛满一月心血的桂北感受翻滚着四分五裂地消散在瞬间,画家悲愤之惨状不难想见,而那位顿时气得傻了眼者便是今天的满维起先生。

在京城的美术圈子里,尤其是国画界,恐怕很少有人不知道老满这个人,也正因为如此,人们根据年龄及与他的交情的不同对他有着“满院长”“满老师”“老满”“小满”“满兄”“满哥”等不同的称呼,当然也就有着不同的认识和评价。而当此先生大大咧咧、虎虎生气地出现在我的视野中时,总是让我觉得有些特别的地方。

认识老满近十年了,第一次见面是在98中国山水画、风景油画展上,我们都有作品参展。他和几位老兄呼啦啦过去,又呼啦啦过来,孙克先生叫住他,介绍我们认识,这是他给我的第一印象。后来在许多学术活动中经常见面,尤其近年来的几次采风写生活动,去台湾,去法国,去四川的四姑娘山、海螺沟,去浙江的雁荡山,老满的形象在我眼中逐渐立体起来,归纳一下主要有四个“方面”:老满喜欢写生、老满喜欢吆喝、老满喜欢助人、老满还喜欢“表演”。

说一位画家喜欢写生几乎是句废话,因为但凡有成就的画家没有不师法自然,不从自然中获得灵感的,而写生是一种最直接的手段。但是对写生的目的、方法、作用的认识却是千差万别。有像古人那样游山玩水目识心记而写其意的,有直接用水墨或速写方式抓感受的,有借助摄影器材收集素材的。无论何种手段,目的只有一个:为创作独特的个人风格的作品做准备。每个人在山水的迂回之间感受不同、取舍不同,自然其所获也不同。老满属于画速写的那种,用他的话来说:“我是来真山真水中拿构图的。”老满满腔热情地投入其中,写生是他创作的根本。大小三峡、桂北、黔东、滇西、青城、峨眉、黄山、华山、崂山、太行山几乎都不止一次地留下他的足迹,速写也不知画了多少本。而他的作品也因此显得越来越丰富、变化和充满生机。从他的作品《侗乡暮韵》《寂静太行》《青城后山秀组画》等中,我们不难看出大自然鬼斧神工般神奇的造型与结构对其作品的深刻影响。同时,也体会到他尽管累得腰酸背痛,腿打哆嗦,跑起路来远非当年的利落,但只要一听说前面还有好风光便生必不错过的心境。

老满为什么会如此热衷写生,按他的说法是因为好多画画的道理他都是从写生中悟出的。老满的绘画之旅发端于南京,在南京的一段军旅生活使他有机会接触到金陵画派的诸多名家,亚明、宋文治、华拓等前辈都曾给老满不小的影响。那时候他热衷于画一些大笔头的东西。而后在北京解放军艺术学院学习的日子里,刘大为先生的点拨几乎改变了一切:“你画画太快,要慢下来。”从此,在努力于扎实的素描基本功训练的同时,从没间断过山水画的探索与研究。如果说几位老师的指点给老满的绘画一个粗略的框架的话,那么,写生便是与之注入生命活力的主要成因,最使他尝到甜头的是第一次去四川的青城山。那曲曲折折的溪流,大大小小的涧石,错落有致的组合使老满刚刚摸索到的一套皴擦点染之道大大地发挥出用场,他的写生所得几乎奠定了他后来画风的基本格局。从此以后,老满开始了他漫长而丰富多彩的写生之路。以致他在中国画坛崭露头角的若干作品几乎都来源于写生之作。在写生中老满渐渐的形成了一套仅属于他的青绿图式。整体见方而富于变化的山石结构,充满动感而蜿蜒曲折的溪流,苍翠欲滴的树丛掩映着几处白云人家,再加之幽幽青黛的重重远山,活脱脱的一个满氏青绿山水模式。如果说我们评价一位画家是否成熟主要是看他是否拥有其一整套属于个人的艺术语言系统的话,老满已经做到了。而这一切可以这样说:他正是在写生中悟道,在写生中得道。

有些事情真是奇妙得很:同是取舍,画了大半辈子中国画的黄宾虹通过入蜀写生才获得了山水画创作的全新视觉,使其晚年创作的积墨山水对后世影响至今;李可染通过黄山漓江写生画出了他那水墨淋漓酣畅的积西洋风景画与中国山水画高度结合的逆光山水,为中国山水画创作另辟蹊径;陈子庄通过对川东老家田园生活的追忆,运用文人笔墨加以自然疏放的描述给我们耳目一新的鲜活。而如今山水画坛上风格突出的人物,他们又无不写生而无不各具特色,就是老满周围的一帮“哥们儿”:张复兴、谢冰毅、曾先国、范扬、白云乡、林溶生、陈平等,即使同在一处写生,所作的作品也跟他们人一样,谁也模糊不了谁。可见写生对于创作的影响,对个人风格的形成多么至关重要,看来老满确是把准了这个脉。

再说老满喜欢“吆喝”。第一次对老满拥有鲜明的印象,是几年前在集中了全国几十位著名画家的一次笔会上,有德高望重的前辈,有个性各异的中青年。无论是讲面子的,还是讲矜持的,一律被他“吆喝”着上场。一上午完成了三幅像模像样的丈二匹巨幅大画。“某某老师您先动笔”、“姚思敏站着干什么,快画”。“快画、快画”成了他的标志性语言。我心想:此人真厉害啊,我跟他并不太熟他就敢这样吆喝我,他身边的人不知被他吆喝成什么样子……

不过,反过来想,很多事是很难评说的:若没他的吆喝,大画就完不成,大画完不成出资方不满意,出资方不满意就会导致学术活动资金短缺,其结果可想而知。反过来,形成一个良性循环则皆大欢喜。谁叫我们身处这个特定的历史时期:艺术品与社会交流的妥善形式还没有圆满形成。一方面没有政府足够的资金投入;另一方面又没有相应的基金会模式的支持及规范的市场经营。还要应对空前庞大的美术队伍的成长与发展及社会对美术作品的多方需求,怎么办?只有发挥人的能动性。依靠某些特殊人群的组织才干,在政府、企业、艺术家、收藏家之间多方协调,才能办成一件件像样的事。从这个角度上讲,老满的能力是过人的。单看他领导的那个中国艺术研究院美术创作院两年的成绩单便一目了然:“东方既白第一回、第二回展”“水墨威海第一届、第二届展”“本源画风”“山水精神”“南北山水、南北花鸟、南北人物”“中国美术创作院首届院展”等等,其声势浩大,影响深远,着实在京城舞成了几番风雨。圈内人都知道,像这样大规模的活动,其工作量之大、麻烦事之多是可以想见的,大到主题、人选的确定、资金的筹备、画集的编印、展览的效果把握、媒体的宣传尺度、开幕式、研讨会的组织安排,小到画钩画框的准备、人员接送等等诸多问题,他总是粗中有细,件件不落,乐呵呵地吆喝着就把它做完了。尤其是他最近领导的这次轰轰烈烈的创作院首届院展,其规模、效果大大地震动了业内人士,再次让人们好好地领略了一回老满过人的组织能力。其结果当然是会有更多更大的事排在后面等着他去做,而老满也因此会更加乐呵和少不了更多地吆喝。

老满喜欢助人。由于这些年常有些机会同在一起参加某些学术活动,有的是不期而遇,有的是他约请,接触中知道他的一些“为人处世”—除了张罗大小学术活动,就是帮忙。这件事应该帮忙,那件事得赶紧安排,老师的、领导的、朋友的、本单位同事们的、小兄弟们的,只要有可能,他总是努力去做。无论什么时候,总是电话铃声不断。最近更发展了:他与其夫人共同捐助了几位贫困儿童从小学到大学的经费。同时,还支持其夫人出面出资为苦于缺水的农村打井取水的义举——正在进行时。如果说某企业出巨资做这类善事在今天已不算新鲜的话,一位画家的这种善举却非同一般。其实,时下我们身边并不乏拥有相当财富、具备能力帮助人的人群,可像这样的个人捐助规模我还是第一次听说。我想:这些人群中未必没有像老满夫妇这样境界的人,但是,捐助之后并非一切完事,恰恰相反,它意味着更多后续的烦恼,谁都知道,艺术家天不怕地不怕,就怕麻烦。那么,老满是怎么想的呢?他天天忙得马不停蹄就不怕再加个“更”字吗?

老满还是一位颇有些“表演”天赋的人。首先是他的歌声,无论是写生途中的跋涉还是写生结束后的卡拉OK;无论是歌曲还是戏剧,老歌、新歌、京剧、评剧、豫剧、河北梆子等等,碰着什么唱什么,而且首首字正腔圆,品位十足。特别是当我们长时间坐在单调的大巴车里“转战南北”而窗外又没有好风景的时候,老满的歌声为我们平添了许多快乐。如果碰巧车上的“哥们儿”也有兴致,那就更精彩了,他们可以把“文革”时期的老歌通唱一遍,或者重唱八个样板戏,一车人乐得“人仰马翻”,仿佛回到了从前。此外,老满还有个绝活是讲笑话。改革开放以来,中国的百姓生活中悄悄地多了一个内容:人们把生活中的一些趣谈或感悟编成顺口溜在饭局、茶座上交流。我总结了一下,其内容不外三类:一类关于公共人物;二类关于男女生活;三类关于人生感悟。近些年来,不知何故,中国人的幽默感仿佛渐渐地都汇聚在这些经典的笑话里了。漫画萎缩了,相声萎缩了,幽默性的文学作品更是寥寥无几,唯一残存的幽默似乎全集中这些笑话上。我想:能编这些笑闻趣谈的人自然是些极聪慧睿智的人,尤其是那些编出了音韵优美、形象生动、寓意深刻的笑话的那些家伙。而能记会说的诸君也同样了不得。老满属于后者。同是一桌听闻,多数人听了哈哈一笑就完了,老满却能“过耳不忘”,惟妙惟肖地加以模仿,下次再从他嘴里说出来,已是另一种滋味。若无对其中三昧的敏感度及表演天赋,使所听之众乐得忍俊不禁的效果是很难呈现的。看着他一脸乐颠颠的笑容,很难想象做那么多事、画那么多画的是同一个人。

老满还有许多爱好,比如喜欢收藏,只要有机会,到哪里都得去文物市场溜一遭,只要看上什么就不撒手了,还说是缘分。至今我不知他收藏了多少好东西,但是结了若干“良缘”倒是完全可以肯定的。他还喜欢心血来潮地做小诗,一趟旅行下来带回几十首,不管别人评价如何,自己先喜欢得不行。总之,这个曾经躲在床底下背着父母画画而终于成长为军人,再到画家,再到画家的领导的家伙像个永动仪一样充满活力。一年前我曾在《四姑娘山、海螺沟与这帮“爷们”》一文中这样评价过他:“满院长是大伙儿的领导。其快速反应的军人作风与艺术家的性情中人之秉性交织在一起形成他特有的个性色彩。我给他总结为六快:决定快、画画快、吃饭快、睡觉快、生气快、消气也快。干什么都稀里哗啦、‘风卷残云’。”现在看来,这个评价基本上仍然是对的。无论他作为画家、领导、捐助人,还是表演者,他都算得上是京城美术界的一个颇有特色的人物。也无论人们以怎样的角度来评价他,只要你走近他、了解他,你就会知道,老满是一个可以做朋友的能人和好人。

注:本文标题系临摹黄永玉先生80年代作《刘焕章这个人》一文之标题。想他老人家知识产权太多,借用一点也应“大人不记小人过”,谁叫他弄出这个标题,别人再想什么也不如了呢?

- 上一个宝物: 李波:宣纸上的心灵道场

- 下一个宝物: 陈东升:20年造就世界第三大拍卖行