何庆基:对太多事情好奇

书架上的书主要分为现当代艺术、文化政策、文化管理、中国文化等,还有一格专放东南亚艺术。他旁边的雕塑是香港本地传说中的动物“卢亭”。

书架上的书主要分为现当代艺术、文化政策、文化管理、中国文化等,还有一格专放东南亚艺术。他旁边的雕塑是香港本地传说中的动物“卢亭”。

文、图:廖晨琳

由于在美术馆做公关,我常像速记员一样,把馆里的事速速记下,同步更新至官方微博,其中内容不乏谁来访、谁将开讲座之类。何庆基是来访嘉宾之一,与英国艺评家大卫·艾略特(David Elliott)对谈中国当代艺术,艾略特任牛津当代艺术博物馆馆长达 20 年,亦是东京森美术馆(Mori Art Museum)创馆馆长和 2010 年悉尼双年展艺术总监。何庆基把他请到香港中文大学任客座教授,当天半数听众来自该校文化管理硕士专业,何庆基是课程主任,主授视觉文化管理。从教前,他的经历中“创办”一词是最抢眼的。他是亚洲艺术文献库创会董事,上海当代艺术馆创馆馆长,香港艺发局创局成员等。但最有意思的,属他和友人成立的慈善团体“艺术在医院”。20 年前,他带着团队给威尔斯亲王医院放射治疗部创作壁画,该团体至今活跃于医院。

2008 年,何庆成为卡塞尔文献展国际委员会第一位、也是迄今为止唯一一位华人成员,担任负责甄选“文献展 13”的艺术总监。此次展览,中国仅有颜磊和宋冬两位艺术家参展,似乎预示中国当代艺术的降温,对此他曾写道:“坦白说,看阿富汗的艺术,比看中国当代艺术更令我感到兴奋。”

何庆基的办公室在中大半山腰的梁球锯楼,门口贴着“时势造刁民—漫画家的所作所为”小幅海报,以及“桃李满 OSCAR 门”的竖联。进门左右两面墙均被书架占领,右边角落立着半人半鱼模样的雕塑,约 1.6 米高,这是香港本地传说中的动物“卢亭”。何庆基曾以“卢亭”为原型,在“九七三世书:历史、社群、个人”展览中虚构了一段香港远古史。访问时,他刚从外地出差回港,过两天又要飞日本,中间还夹杂各种会议、活动,忙得只能边打字边回答问题,并请我不要介意。一眼扫去,书架上蒙克(Edvard Munch)、马蒂斯(Matisse)、达达和超现实主义(DADA&SUREALISM)等题材的英文书居多。谈到中英文书的比例,他说七比三,想了会儿更正为八比二。仔细看看,他的书主要分为现当代艺术、文化政策、文化管理、中国文化等,还有一格专放东南亚艺术。家里书柜很乱,他把部分书挪到学校后才开始分类。他很满意有个办公室书房,家里书多到“被人投诉”,这里“拯救了我”。不过他也担心退休后怎么办,还好目前暂不需要考虑这个问题。

何庆基的办公室在中大半山腰的梁球锯楼,门口贴着“时势造刁民—漫画家的所作所为”小幅海报,以及“桃李满 OSCAR 门”的竖联。

何庆基的办公室在中大半山腰的梁球锯楼,门口贴着“时势造刁民—漫画家的所作所为”小幅海报,以及“桃李满 OSCAR 门”的竖联。

让他负担特别大的,是无数大大小小的展览中艺术家送的画册。“看完一次后,我知道我永世都不会再看,但出一本画册没那么容易,艺术家这么辛苦,我也从事这行,不想糟蹋他们的东西。”于是,有的画册就永远待在储物房里,要么被送给了学生。就算能捐出去,他估计也没人读,“当代艺术毕竟挺偏门”。不舍得丢书的习惯不是一天养成的,年轻时在美国上学,他常泡纽约 Soho 区的二手书店,毕业回港有太多书,都不舍得扔,因为“扔书很不文明”。

何庆基几乎不从图书馆借书,除了方便写划,还有尊重版权的问题。“我觉得很多人,不只是我,都有知识的内疚病。”想学很多,于是买很多书,实际上根本看不完。另外,有的书只用于研究,不甚有趣,但为了需要时可随手取来,也会被列在采购名单中。不过,当书积聚愈多,他买得愈少。20 多年前去博物馆,他通常十本八本地买,现在降到两三本,还不断自我提醒“重要的才买”。他不常在香港购书,即使买也多为中文,也很少读简体字的书。

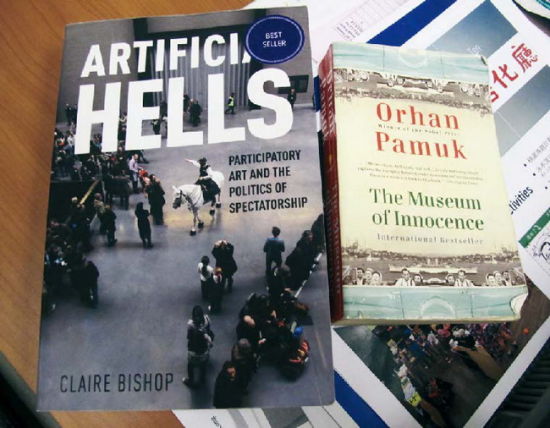

由于对太多事情好奇,何庆基总是同时看好几本书。“我尝试逼自己集中一点,不要看太多,同时看一两本比较健康,四五本不健康。”他正在读的书横跨好几个领域,有土耳其的小说、清朝科技的研究著作、博物馆主题的研究以及社群艺术,包括武田雅哉的《飞翔吧!大清帝国近代中国的幻想科学》、艺术批评家 Clare Bishop 的《Artificial Hell》以及《北宋士风演变的历史考察》,还有他办公桌上那本帕慕克的《The Museum of Innocence》。但他很少会反复读哪本书,除非出于研究所需翻找资料。他在德国出版了不少著作,如 ZKM 博物馆出版的《The Global Art World:Audiences,Markets,and Museum》(《全球艺术世界:观众,市场和博物馆》)、2009 年德国历史学会出版的《1968 memories and Legacies of a Global Revolt》(《1968 记忆和全球反抗下的遗产》)等。

B=《外滩画报》 H=何庆基

何庆基正在读的书横跨好几个领域,有土耳其的小说、清朝科技的研究著作、博物馆主题的研究以及社群艺术,包括武田雅哉的《飞翔吧!大清帝国近代中国的幻想科学》、艺术批评家 Clare Bishop 的《Artificial Hell》以及帕慕克的《The Museum of Innocence》。

何庆基正在读的书横跨好几个领域,有土耳其的小说、清朝科技的研究著作、博物馆主题的研究以及社群艺术,包括武田雅哉的《飞翔吧!大清帝国近代中国的幻想科学》、艺术批评家 Clare Bishop 的《Artificial Hell》以及帕慕克的《The Museum of Innocence》。

B:你最近在研究什么?

H:21 世纪博物馆如何适应社会的转变,例如科技的转变、 观众品味的转变等,还有社群艺术和人类学的关系。过去 300 年里,博物馆的运作模式有一个很急剧的转变,受到艺术市场化、科技等冲击。博物馆在 21 世纪将面临空前的挑战,危机在于被其他娱乐行业取代,或有新的对手,它也很需要戏剧化的转变。我对博物馆扮演新的角色感兴趣。

B:你认为香港的博物馆面临的最大危机是什么?

H:很多后殖民思维未能摆脱,包括官僚架构、政策上的失误,都是本地的大问题,还有发展路向,教育工作能否支持这么多文化活动的开展,博物馆的收藏如何配合文化的需要,等等。

B:在你看来,香港的文化政策存在什么问题?

H:社区本身的文化生态和政府的文化政策应该相匹配,但政府在政策上着重硬件的制作,对本地文化研究很冷漠,造成博物馆的内容很贫弱,太以西方为主导。

B:例如经常引进西方艺术明星的大展?

H:对,这也是其中一个问题。

B:你曾说过,与其谈论艺术是否重要,不如说该关注什么是有意义的艺术。在你看来,什么是有意义的艺术呢?

H:有意义的艺术不是一个定义,具体要看放在什么处境,对你的公众、使用艺术的人所产生的意义,如何能够互相之间产生意义,才有效。如何将社区纳入艺术机构的对话语境中,值得关注。

B:有的艺术家说创作时不会首先考虑观众的因素,你怎么看?

H:那他展出来做什么?自己放在房间看就好了。我觉得这些是满口的大话,是虚伪,如果自顾自做就不需要展览,你要展览就是要给别人看,就是要引起沟通。

B:你策划过很多展览,不过艺术家的身份却不常提及,为什么?

H:以前香港政府机构以外的策展人并不多,一方面我们推广艺术家,自己也做艺术家就不太适合,角色有冲突,还是避讳好一点。在海外就不会有这个问题,不过在海外的人很少强调自己是艺术家,那并不是什么 big deal(大事情)。

B:现在还有从事艺术创作或写作吗?

H:没有什么时间做新的艺术,有我也不介意。现在我教书,不当展览总监,身份变了。我从 1984 年开始给香港《信报》写评论,几年前开始不太喜欢他们的风格就不写了,之前也有给《明报》写,最近给《苹果日报》写。我是国际艺术评论人协会香港分会的创立人,在机构的网页上写评论。另外,还给台湾的杂志写稿,例如《当代艺术新闻》,也给国外的杂志写,例如《Berlin Journal 》。

B:你读电子书吗?

H:不读,也不上网看,喜欢书握手中实在的感觉。

- 上一个宝物: 阮义忠:把工作变成一个有趣的过程

- 下一个宝物: 华人画家曹俊获美国洛杉矶郡杰出艺术家勋章