柯律格:读高居翰的书缓和了失去他的悲痛

去年 8 月,高居翰与朋友、学生一起在家中庆祝87岁生日(图片由黄晓、刘珊珊提供)。

去年 8 月,高居翰与朋友、学生一起在家中庆祝87岁生日(图片由黄晓、刘珊珊提供)。

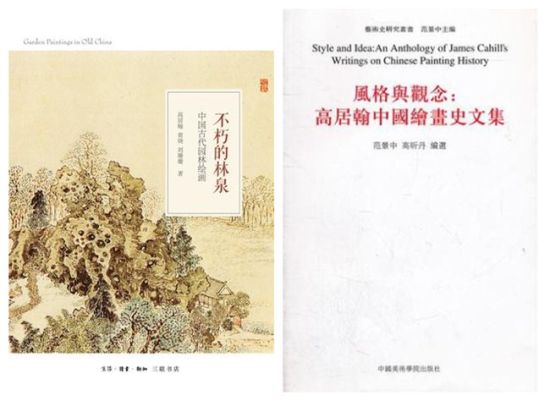

其他高居翰著作中译本:左图《不朽的林泉:中国古代园林绘画》 高居翰/黄晓/刘珊珊著 三联书店 2012 年 8 月出版、右图《风格与观念:高居翰中国绘画史文集》 中国美术学院出版社 2011 年 10 月出版。

其他高居翰著作中译本:左图《不朽的林泉:中国古代园林绘画》 高居翰/黄晓/刘珊珊著 三联书店 2012 年 8 月出版、右图《风格与观念:高居翰中国绘画史文集》 中国美术学院出版社 2011 年 10 月出版。

文:柯律格(Craig Clunas) 译:韩见

我想我第一次见到高居翰是在上世纪 90 年代早期,在他寄来一封令人鼓舞的信之后不久。信是关于我 1991 年出版的新书《长物志:早期现代中国的物质文化和社会地位》(Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China)的,那时候电邮还不普及。很遗憾我找不到那封信了,但我清楚地记得上面写着,他没想到一位维多利亚和阿尔伯特博物馆的策展人可以写出这样一本书。我记得我很高兴,虽然有一点点被冒犯,但是总的来说,这一领域的杰出人物、写出了关于明代中国绘画的经典与标杆性著作的人能注意到我的书,还是令我感到巨大的喜悦。我们的会面可能是在 1991 年于台北举行的辛亥革命 80 周年纪念会议中,那次精彩的活动是由宋美龄揭幕的。许多资深的中国艺术学者都在场,但是正处于全盛时期的高居翰还是很快以他认识新朋友、了解新事物和新想法的精力与热情震惊了我。

真正令人印象深刻的,还是他为推翻学术边界所贡献的努力。现在我们很容易忘记西方对中国艺术的学术研究的历史是多么短暂——19 世纪之后,欧洲和北美的博物馆才开始收藏中国艺术。在苏立文去世后不久,传来了高居翰去世的消息,苏立文是英语世界第一个中国绘画博士,紧接着就是高居翰。这两位学者都生活在巨变的时代,从中国根本不允许英国和美国的学者来访,到中国艺术展遍布世界、中国艺术家在拍卖中创下高价。同时,这也是知识改变的年代,从仅仅关注少量收藏中具有代表性的一小部分作品,到与范围广得多的图像和艺术品捆绑在一起。因此高居翰的第一本著作《中国绘画》(1960),是被文人画传统中宋、元、明代的著名画家所主导的。清代艺术几乎没有被提到,更别说现代和当代艺术了。50 年后,于 2010 年出版的最后一本著作《致用与娱情的图像:大清盛世的世俗绘画》中(让我们先暂停,赞叹一下他跨越半个世纪的学术创作),关注点明显拓宽、转移了,1960 年没人会在意的一整类绘画得到了严肃严谨的对待。多么了不起!高居翰工作了那么长时间,如此诚实、追根究底地对待自己的研究,以至于足以运用自己巨大的权威打破早年的一些站不住脚的立场。在帮助西方人了解文人理想方面,他的贡献比任何人都大。但在 1994 年出版的《画家生涯》中,他不怕拆穿这一理想虚幻的一面,进而更深入地探究社会和经济现实。

对我来说,高居翰将一直是一个热爱学习的榜样。他总是想知道新的东西,想知道你在写什么、想什么。他关心年轻的学者,确保他所说、所做的一切都很清晰,因为他觉得未来的学术与他过去的成就一样重要。他喜欢争论,但是他的争论总是开放而诚实的,而且尊重他人的观点。如果如今算是有了“中国艺术史”这样一个领域,他就是开创这片领域的人,我们都活在他的影响下。我们会非常想念他的。谢天谢地,他那了不起的网站仍然在,他留给我们许多演讲,至少能让下一代学生了解他是怎样一个人,他如何谈论艺术。仅仅打开视频几分钟,我就在一幅著名的画中发现了以往不知道的新学问,或者说,在他敏锐的眼睛的引领下,我看到了我从未看到过的东西。

除了热爱学习之外,高居翰也热爱交流。他急切地把握互联网技术带来的可能性,与广大受众对话。他的网站成了他最后的伟大工作,是我们可以年复一年挖掘的、事实与信息的矿藏。在他写给我的最后一封信里,他说:“必须把枯燥无味的议论变成对受众来说明白易懂的演讲,要为听众写而不仅仅为读者写,意识到这一点,对我的写作产生了很好的影响,最终我还是更喜欢普及性的学术写作。我现在仍然这么认为,尽管我已经很久不教学了,我还是在接下来的几个月里安排了 4 场讲座,当然,录制视频演讲仍是我晚年的主要工作。”

当我开始筹备今年晚些时候将于大英博物馆举办的一个重要的明代绘画展时,我发现我首先找来高居翰关于明代绘画的经典著作,草列了一个目录,这时候我是多么高兴他写了这本书啊,失去他的悲痛、对他的家人的同情,都被对他的敬仰缓和了。为了阐释艺术作品,帮助我们欣赏、理解它们,他做了如此多的工作,这些工作会像这些艺术作品本身一样拥有持久的价值。

柯律格(Craig Clunas):当代研究中国物质文明史的重要学者,现任英国牛津大学艺术史系讲座教授。著作有《长物志:早期现代中国的物质文化与社会地位》、《明代中国的园林文化》、《早期现代中国的图画视觉性》、《中国艺术》、《雅债:文徵明的社交性艺术》、《大明帝国:明代中国的视觉和物质文化,1368-1644》等。

- 上一个宝物: 班宗华:与高居翰通信50年争论50年

- 下一个宝物: 维吾尔族农民阿尔肯的文物保护梦