读齐白石手稿中的日记

封面用图:1948年齐白石在家中休息。

封面用图:1948年齐白石在家中休息。

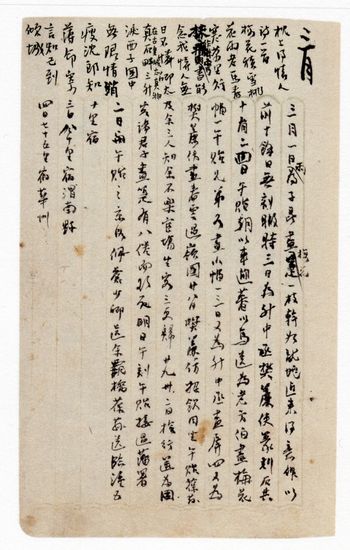

齐白石《癸卯日记》第一页

齐白石《癸卯日记》第一页

齐白石《己未日记》第二页

齐白石《己未日记》第二页

在齐白石诞生150周年之际,历时近三个月的大展——“人生如寄——齐白石的手札情思”正在北京画院举办,展出的白石手札分量之重、体系之完备、种类之繁多十分罕见。白石手稿是其家属捐出,半个世纪后的今天,这批手稿终于得到整理,结合这一展览,《东方早报·艺术评论》特刊出齐白石研究专家郎绍君先生的专文及观展笔记等。

郎绍君

北京画院藏齐白石手稿,分为上下两编,上编包括日记、书信、传记、联语、悼文、铭、记、账、药方等,以日记为大宗;下编是诗和诗序,以诗为大宗。这篇文字,择要介绍日记和诗稿。

白石手稿,是其家属捐给齐白石纪念馆的,后因纪念馆没建成,转由北京画院收藏。半个世纪后的今天,这批手稿终于得到整理并将面世,向我们提供鲜为人知的有关齐白石生活、思想、交游、成长和艺术创造各方面的第一手材料。手稿中的日记,断续写于1903至1936年(41-74岁),这是他师法造化、体验人生、学习传统,进行多方面积累、探索和创造的时期,所以十分珍贵。

一、《癸卯日记》

1902年秋,40岁的齐白石收到友人夏午诒来信,请他到西安去教其如夫人学画,同在西安的友人郭葆荪也写信说,作画刻印,不能“株守家园”而必须“于游历中求进境”,齐白石欣然成行。夏午诒(1870-1935),名寿田,湖南桂阳人,光绪二十四年进士,授翰林院编修,辛亥革命后,任袁世凯大总统府顾问、曹锟幕僚。郭葆荪(1870-1921年),名人漳,字葆荪,湖南湘潭人。晚清名将郭松龄之子,以世荫得道员。历任山西道台、两广巡防营统领、钦廉兵备道等。夏是文人,郭是军人,但都喜爱书画篆刻,与上层交往很多。在西安,齐白石结识了时任陕西臬台的著名诗人樊增祥。第二年春,夏午诒进京谋职,白石随行,到六月底返回湘潭。此为齐白石的第一次远游。《癸卯日记》详细记录了他从癸卯(1903年)三月一日到六月二十九日约四个月的行迹、见闻、交游与艺术活动。

被齐白石称作“远游”的活动,并不是古人说的“寻访名胜”,“纵情山水”。这第一次远游,是给夏午诒做家教,“游”是顺便的事。但他在艺术上的收获,却主要在这个顺便之“游”上。他每天每日课画一两个时辰,其余时间由自己掌握。在西安时,他课画之余,还为人治印,樊增祥为他订了一份刻印润例。到北京后,他不再挂单刻印,而只为夏午诒、夏午诒的朋友和他的朋友画与刻。在日记中,诸如“为午诒画文姬像”“午贻考差,余为画昭君像”“为午诒画管夫人出猎图”“为午诒画梅花书屋图”一类的记载很多。六月四日记曰,一位求画者出十金索白石作工笔中幅,被辞;又以四金索一美人条幅,亦被辞。白石写道:“余为夏大知我偕来,重金轻情,非君子也。”当然,他并不是不要“金”,他收夏午诒送的束脩,离京前还收了夏欲为他捐县丞的银子。在他看来,夏午诒重金聘了他,他为夏和夏的朋友作画是理所当然的,此外再去卖画就有点“重金轻情”了。(此次至北京期间,夏午诒对齐白石说,他要去江西,想给白石“捐个县丞,指省江西”。被白石谢绝。日记说:“午诒看我意志并无犹豫,知道我是决不会干的。也说不再勉强,把捐县丞的钱送了给我,我拿了这些钱,连同在西安北京卖画刻印章的润资,一共有了二千多两银子,可算不虚此行了。”刻印等的收入,共得二千多两银子。见《白石老人自传》第52页。齐璜口述,张次溪整理。人民美术出版社。1962年。)在人们的印象中,齐白石是爱钱而吝啬的,但在“钱”与“情”的关系上,他是有道德底线的,决不像今日许多人的见利忘义或见利忘艺。

齐白石远游期间是如何作画写诗的,画和写了一些什么,我们不甚了了。《癸卯日记》有不少具体记述,可弥补这一认知空白。日记补写三月一日之前十余日事曰:“为升中丞、樊廉使刻石十有二”,“为方老伯画梅花幅一,午诒兄弟各画小幅一”,“又为升中丞画屏四,又为樊廉使画春云过岭图”,“为同客诸君子画箑有八。倦而欲死”。“倦而欲死”四字,活画出他作画刻印的勤苦。三月三日起(启)程往北京,一路或乘车或骑马,经陕、豫、冀三省,到四月五日,才在正定附近的会丰乘上火车。这一个月间,他先后在短暂的休息时间画了《华岳图草》《函谷关图》《嵩山图》《黄河图》,在淇县店壁上画了佛像,在正定龙藏寺席地画了观音、菩萨、接引佛;在下雨不能行路的时候为业师王湘绮刻了二方姓字印。宿华州作了七言律《枕上得怀人诗一首》,过华岳庙作了七言律《登万岁阁看华山》,过荥阳县作了七言绝句《洵溪流水画嵩山》,宿邯郸又作七言绝句《邯郸道中诗》。其中《登万岁阁看华山》一诗写出后,当夜又“枕上推定”,次日又在路上请同行的畸丈人删定。从这些记述,可知中年的齐白石对诗画的痴迷与用功。

在北京的三个多月,齐白石极少游览名胜古迹,他的最大乐趣是逛古董店,搜求、观赏书画篆刻。他住的宣外北半截胡同,东去不远就是琉璃厂。在新结识的朋友中,以李瑞荃、曾熙最为相契。李瑞荃,号筠庵,江西临川人,是著名书家李瑞清之弟。他是受匋斋即端方(1862-1911年,姓陶,号陶斋,一作匋斋。本为汉人,满洲正白旗人,寄籍浙江秀水。曾任湖北巡抚、湖广总督等。工书,富收藏。)之聘,“专购字画而来”,每日寻访金石书画名迹。《癸卯日记》中不断出现这样的句子:“筠庵来,偕游厂肆。”“筠庵来书相请一谈,即去,得观画册数本。”“初更筠庵来书,言有怪事,索即去。”“与筠庵刻珍藏印。”“得筠庵书索画,晚间附书送画去。”曾熙(1861-1930年),字嗣元,晚号农髯,湖南衡阳人。1903年殿试二甲进士。历任兵部主事、弼德院顾问、湖南高等学堂监督、湖南咨议局副议长等。辛亥后绝意仕进,移居上海以卖字画为生。曾熙是著名书法家,亦擅画,弟子有张善子、张大千、马宗霍等。癸卯春,曾氏等待会试,在夏午诒家识齐白石并成好友,也经常同白石流连厂肆,交换书画和鉴赏作品。初次远游的齐白石在与李、曾二人的交往中获益良多。

20世纪初的北京古董店,有很多古代书画流通。《癸卯日记》有不少鉴赏金石书画的记载,如:“巳刻厂肆主者引某大宧家之仆,携八大山人真本画册六页与卖……余还其半不可得,意欲去,余勾其大意为稿。”(四月十五日) “灯下看平明厂肆送来大涤子画。”(四月二十三日)“初日平明读厂肆送来戴务旃本孝山水册,造局颇不平正,暇时当再三读之。”(四月二十四日)“归过永宝斋,得观大涤子画中幅一。”(四月二十五日)日记还记有观赏王蒙、沈石田、徐青藤、王石谷、金冬心、高南阜、周少白、孟丽堂等的作品,不具述。其中,齐白石对石涛的称赞与喜爱尤值得注意。在20世纪初,能认识石涛的价值、高度推崇其艺的人还不多。白石写道:“大涤子画机泄尽,有天然趣,后之来者,吾未知也。”(四月二十五日)“得观大涤子真迹,超凡绝伦。”(四月二十七日)日记中所记惟一的一次临摹,是五月二十五日“临大涤子画”。曾熙也喜欢石涛,他的喜欢影响了后来的张大千。齐、曾二人应当是不约而同,又互有影响。此外,白石对孟丽堂的称赞也值得关注。他说:“得观筠庵所藏孟丽堂画册,笔墨怪诞却不外理,可谓画中高品。当时海上名家之作与此翁之作并看,任阜长、张子祥等皆愧死。”(五月七日)在近代画史上,孟丽堂的影响主要在广东、广西一带。北京画院藏齐白石1905年、1919年二次临摹的孟丽堂《芙蓉鸭雀图》,在白石看来,画家的名声地位并不重要,重要的是作品如何,自己喜欢与否。

日记中还记载了齐白石对古代篆刻的搜求,曾借汪秀峰所集《秦汉人印谱》及《江浙七家印存》,“均拓边款,以八本中其字篆法佳者,画其大意,得二百余字。”又记“有送求古精舍金石图之书,售者中有汉人印,余勾存数十字”等等。总之,在北京的三个多月,齐白石看了许多古画、古印,与卓有见识的鉴赏家多有过往,眼界、胸襟大有开拓。这使我们对白石“远游”时学习传统的认知,有了新的了解。

二、《寄园日记》

齐白石从北京还湘后,又于1904年游江西,1905年游桂林并转赴钦州,1907年再游钦州、肇庆、东兴,1908年游广州。1909年初三赴钦州,直到九月底返湘。《寄园日记》所记,即最后一次钦州之行。这次走的是水路,由长江入东海,至香港,再转道海南到钦州。

《癸卯日记》中的齐白石,是一位在文化古城受聘的家庭画师;《寄园日记》中的齐白石,是一位在南国军旅中受聘的家庭画师。在西安和北京,齐白石结识的多为文化人,所见历代艺术品多;钦州乃边地小城,齐白石结识的多为官吏和军人,所见异地风物多。白石在两地都作画刻印、挣钱养家,但在精神上,于前者得到的主要是传统修养,于后者得到的主要是生活感受。

从湘潭到钦州,水路曲折而漫长。齐白石记述了一路上的新鲜见闻,他描写渡海时“五脏摇动”,“震耳风涛废食眠”,“苦不可言状”,风平浪静时吟诗作画,在香港停留时看戏、看电影、参观博物馆的情景,皆生动有趣。而在日记本上留下的写生如《小姑山背面图》《采石矶》等,虽逸笔草草,却让我们对他的远游画稿有了真切感知。

在钦期间,恰值郭人漳升任钦廉兵备道,他有意安排齐白石担任一个公职,被白石直言谢绝。这让我们再一次看到齐白石对官世界的疏离,对艺术的执著。日记中有返乡前一天统计数字:从二月中旬至七月中旬,作画250余幅,刻印280余石。虽然大都是应酬或代笔之作,但其数量之巨,真是惊人!可惜这些作品都流散不知去处。

这一年,齐白石已流露出倦游之意。日记中的《应郭观察人漳相招东粤旧游》一诗写道:“嫁人针线误平生,又赋闲游万里行 。庾岭荔支怀母别,潇湘春雨忆儿耕。非关为国轮蹄愧,无望于家诗画名。到老难胜漂泊感,人生最好不聪明。”齐白石恋家,他对门前鞍马即天涯的“轮蹄”、“漂泊”生活已经厌倦了。在钦州,他看到“东兴一带山水颇与南衡相似,入目快心,复有感故乡之情,独坐欲泣”。这种恋家怀乡之情,始终伴随着他的远行与寄居生活。后来他寓居北京的四十年中,乡思甚至成为他主要的内心生活和创作动机。

日记中再三提到书写“三缄”之事。一日,“中餐于席上失口言人所短,使人少辱之。即书‘三缄’二字于座右。并记云,往余见人篆刻‘闲谈勿论人非’,笑之以为迂。今日始知六字功夫未易做得到也。行年五十矣,书此于座右,用以自鉴耳。”后又多次为朋友弟子书“三缄”。这让人想到他在北京不做“重金轻情”之人的态度。白石虽出生于农家,但家庭和社会培养了他的道德自律意识,做人做事,都是有底线的,而不像当代职场、艺术界的竞争者们那么个人中心、恣欲纵情,无视一切的道德传统。

《寄园日记》谈艺术的文字不多。钦州缺少艺术交流对象。这年秋归湘,他勾留于上海友人处月余。那正是晚清海派画家活跃的时期,但日记只是说“自来上海留连一月,其事甚繁,不胜记”而已。

三、《己未日记》

己酉(1909年)回家后,白石“不再作远游之想”。他把茹家冲新家经营一新,读书作画,种树观花,过起了半农民半文人的生活。但这段“清平”日子,却没留下日记。1916年,湘潭一带兵乱,“弄得食不安席,寝不安枕”。樊樊山来信劝他到北京以卖画为生。1917年春,他第二次来到北京,在法源寺租了间房,在琉璃厂挂了笔单,尝试京城卖画卖印的生涯。当年十月返乡。这一年也没有留下日记。第二年湘乱更甚,他带着家人逃到偏远的紫荆山亲戚家,“吞声草莽之中,夜宿于露草之上。”吃尽了苦头。1919年(己未)他正式定居北京(《白石老人自传》第65-69页。同前)。《己未日记》记述的就是这一年的事。

北京毕竟是文化中心。丁巳年来京,他认识了画家陈师曾、陈半丁、姚华、凌直支、王梦白、汪蔼士,诗人易实甫、罗瘿公、罗敷庵,名医萧龙友、名伶梅兰芳等。己未年三月初四到京,十一日就去了清秘阁,二十日参加了樊增祥、罗惇曧等发起的“丁香会”。日记中观画、求画、求印、求拜师的记载,屡屡不断。其中特别值得一提的是与胡南湖的交往。胡南湖(1874-1951年),名鄂公,历任鄂军水陆军指挥、众议院议员、湖北省政务厅长、北洋政府教育部次长、上海《时事新报》总经理等。白石《己未日记》七月七日记:“胡南湖人最慕余,一见如故。”闰七月一日,白石在胡南湖之春雪楼画《南湖山庄图》,同月十五日,又为胡南湖作《不倒翁》扇面。同月十八日记:“胡南湖见余画篱豆一幅,喜极。正色曰:能赠我,当报公以婢。余即赠之。并作诗以纪其事。”两个月后的九月十三日,白石南返回乡,“胡南湖送宝珠来。”宝珠就是胡南湖所说之“婢”,是以胡南湖母亲义女身份送到齐家的。白石将她带回湘潭家中,不久,就由白石发妻陈春君作主,纳胡宝珠为副室,从上世纪20年代到40年代初,即齐白石艺术创作最旺盛的时期,始终是胡宝珠侍候他的生活起居,并为他生了良迟、良已、良末、良怜、良欢、良芷等诸多儿女。

闰七月初六日记《自题墨牡丹》:“衣上黄沙万斛,冢中破笔千支。至死无闻人世,此生不卖燕脂。”这表明他的画与印卖得还不好。但收入还是有的。日记载,他收入的钱,都交给好友杨度收存,杨度的摺子上记:“齐白石山人寄存款项于虎头陀室。约以周年八厘生息。随时可以取还。非濒生及其世兄子贞亲自取款,不得发与他人。他人得此摺者,不足为据。虎头陀杨晢子批。民国八年七月五日收濒生交来洋伍佰元。七月五日收濒生交来洋叁佰元,七月九日收濒生交来洋贰佰元,七月十四收濒生交来洋壹佰元。”闰七月及八、九月,又存杨度处七次约计八百元。白石在九月初九记:“此约杨虎公处二千二百元,后去数笔无细数。”他的钱,除了自己的生活费,主要是留作养家用,日记中所记齐子贞打官司、“请人侍奉父母及子如叔侄明年来京读书”等事,都由这些存钱支付。

这一年的日记,没有齐白石与陈师曾交往的具体记载。但他在艺术上的变法即新探索已经开始。八月十九日,在同乡黄镜人家见到黄慎的《桃园图》及八开《花卉册》,记曰:“此人真迹余初见也,此老笔墨放纵,近于荒唐。较之,余画太工致刻板耳。”遂作一印语“老来事业近荒唐”。归后又作记:“余昨在黄镜人处获观黄瘿瓢画册,始知余画犹过于形似,无超凡之趣,决定从今大变。人欲骂之,余勿听也;人欲誉之,余勿喜也。”“余尝见之工作,目前观之,大似。置之壁间,相离数武观之,即不似矣。故东坡论画,不以形似也。前朝之画家不下数百人之多,瘿瓢青藤大涤子外,皆形似也。”又有《方叔章作画记》曰:“余作画数十年,未称己意。从此决定大变。不欲人知。即饿死京华,公等勿怜。乃余或可自问快心时也。”这些画记表明,齐白石“衰年变法”的动机,不像一般的说法那样,只是出于卖画需要,而是有着更为深层的追求动机,即超越形似,得“超凡之趣”,“脱尽纵横习气”。从根本上说,这也就是文人画的追求,但他拒绝“前清名人苦心造作”的正统画风。

四、《庚申日记并杂作》

自定居北京后,齐白石年年还家探亲,如其诗所言“燕树衡云都识我,年年黄叶此翁归”。这一年,他把三子齐良琨、长孙齐秉灵带来北京读书。说是在北京定居,却只能临时租借居所,如夫人胡宝珠还只能养在湘潭家中。这年初到北京时,法源寺、观音寺已无空房,朋友胡南湖的春雪楼亦难以安置他们老少三人。没办法,只好再次借居老友郭葆生家。六月初,北京郊区发生直皖大战,白石随郭葆生躲避到帅府园。他在日记中写道:“辛亥以后之中华不成国矣……四年以来,艰危惊苦,离泣备尽。”战事结束后,他发现“城北不数十里打仗,京城内外绝无抢案”,又感叹北京“到底不愧福地”,即使是兵乱,也远比他的家乡有安全感!这些记述,让我们真切感受到齐白石作为一个普通人的生活与心态。

这一年所记交游,还有与陈师曾、陈半丁的书画往来,有樊樊山为他题画,有夏午诒邀他到保定游玩作画,以及与诗人朱悟园、戏剧家齐如山、梅兰芳、姚玉芙等的往来。夏午诒曾是“筹安会”的骨干,袁世凯死后,入直系头领曹锟幕府。齐白石为曹锟作画,即夏氏牵线。庚申十月初三,夏派人接齐“去保定游玩”,是所知最早的一次。在保定廿余日,日记所记,只有几通书信、几首题画诗而已。其实他是在作画。十月十五日记“是日得人谢金”。并说“羞其年将六十,犹受人怜”。得到了谁的“谢金”?没说。除了夏午诒之外没有朋友的保定,白石为某人作画刻印,但又不愿说出这个人姓名,这个人应该是曹锟。已有材料证明,在1920至1924年间,他为曹锟创作了一定数量的绘画与篆刻。(天津博物馆藏有齐白石为曹锟画的《汉关壮缪像》《岳武穆像》,二画皆有“虎威上将军命齐璜恭摹”款。王方宇旧藏齐白石《广豳风图册》,16开,上有“仲珊使帅钧正”上款。)

五、《辛酉日记》(原题为《白石杂作辛酉白石题》)

这一年,白石的艺术交往较多。三月初,得吴昌硕为定之润格。吴氏写道:“齐山人濒生为湘绮高弟子,吟诗多峭拔语。其书画墨韵孤秀磊落,兼善篆刻,得秦汉遗意。曩经樊山评定,而求者踵相接。”日记说,“此件南湖所赠”,是胡南湖请吴昌硕所书定。三个月后的四月廿六日,吴昌硕次子吴东迈与陈半丁来访,午后白石回访东迈,五月一日再“约东迈饮”。齐白石在“衰年变法”期间多吸收吴昌硕大写意笔法,但二人从未谋面,仅此间接交往而已。四月,为狄楚青(平子)画扇。六月九日,为姚华画扇卅二柄(惊人的数量!)。六月廿四日,招陈师曾、姚华、凌直支等友人以庆荷花生日,白石画荷三十余幅,陈师曾要去四幅及小册页一,并为凌直支画荷。姚华题诗,白石次其韵:“衰颓何苦到天涯,十过芦沟两鬓华。画里万荷应笑我,五年不看故园花。”(我在《齐白石传略》的一条注解中,曾根据张次溪《齐白石的一生》中的暗示与点引,略考《白石老人自传》中所说嘲笑他的“科甲名士”,有可能是姚华。但从这一年的日记看,他一次为姚华画三十二柄扇,又与之和诗,二人关系应该是很好的。张次溪的暗示和我的所谓“考证”,未免失之不慎。)七月,白石携子如、移孙往陈半丁家,令其叔侄“执弟子礼于半丁先生”。同月,过访林纾,林许为“定润格”。九月,画梅花并题诗以为林纾祝寿。十二月,为溥雪斋所藏陈曼生印作记。

齐白石的“衰年变法”,大致说来,是突出用色,相对弱化水墨;亲近吴昌硕,远离八大山人;探索大写意画法,疏于工笔画法。但事情并不这么简单。他在三月中旬的日记中写道:“五年以来燕脂买尽,欲合时宜。今春欲翻陈案,只用墨水。喜朱雪个复来我肠也。”同月底,他在一家香腊店买燕脂大饼百支,一试甚佳,次日“尽店家之所有买归,生平以来,买颜色大好而且多之快心,此第一回也”。在五月致杨度的信中说:“连年以来,求画者必曰请为工笔。余目视其儿孙需读书费,口强答曰可矣、可矣。其心畏之胜于兵匪。”变法是一个综合的、反复的探索过程,画家的心理变化也是综合而反复的,变革探索就不能老想着市场,但他要生存养家,又不得不适应求画者的爱好。齐白石这种身与心的两难,也会发生在别的艺术家身上。齐白石超越一般画家之处,是他对“胆敢独造”的自觉而一贯的追求。这在日记中也有反映,如四月九日作《无题诗》:“木板钟鼎珂罗画,摹仿成形自不羞。老萍自用我家法,刻印作画聊自由,君不加称我不求。”

这一年五月、八月、十月,齐白石三次赴保定。但只有一则为夏作画的记载。即十月廿一日所记:“为天畸画关岳像成,伊以为不如前画二像之衣用笔超绝也。”“前画二像”,是指为曹锟所画《汉关壮缪像》和《岳武穆像》,后二像今藏天津艺术博物馆,有“虎威上将军命齐璜恭摹”款。

自庚申春以来,在北京读书的移孙不时患病。白石对这个聪明的长孙,疼爱有加。日记记:六月末,移孙病喉,白石煎药守夜,直至天明。天明即点煤炉煎二次药。九月二十五日,白石在湘,得信说移孙又病,欲即返京,日将夕而不可行,是夜行坐不安,睡不成寐。第二天平明起(启)程,中途遇兵,躲入松柴,一日无食,后绕路而行,第三天赶到湘潭,第四天才乘小火轮至长沙,再到汉口乘火车,十月二日方到京。白石在日记中描述一路上“坐也不是,立也不是,望也不是”的焦急心态。一个月后,移孙未痊愈,湘潭又来信说,宝珠得子,但“病危急”,于是又匆匆收拾行箧南归,在火车上记曰:“巳刻过黄河,车声丁丁当当,余今年来去,四闻此声,不觉泪潜然如雨。”令人惊异的是,在这样的辛苦奔波中,年近六旬的齐白石依然创作了大量绘画、篆刻和诗歌作品!

六、《壬戌纪事》

壬戌正月至五月中旬,白石游居于湘潭、长沙之间,日记中除家务、会友外,极少有具体纪事,但所作却有六十三首,且多为题画诗。他在家中、路上、朋友处,都没有停止作画作诗。如四月记:“在省居石安一月,与人作画刊石约三百余件,自所作者二十余件也。”五月记:“初一至初五,作画廿余纸”,“是夜画扇六面,书三面”。其创作力之旺盛,真非常人可比。

六月二日,白石由石镫庵移居西四大院胡同三道栅栏,并决定当日乘“晚车南去接眷属”。此前,他一直辗转租居南城寺庙,如其《石镫庵题壁》诗所述“法源寺徙龙泉寺,佛号钟声寄一龛。谁识画师成活佛,槐花风雨石镫庵。”迁居、接眷属、为子如办婚事,表明齐白石的卖画收入好转。他为曹锟作画刻印,得到了酬谢;这一年陈师曾到东京办中日绘画联展,白石的三幅作品卖得高价,也提高了其在艺术市场上的声誉;他有诗纪其事曰:“离奇与世岂相谐。卖画中华合活埋。暂喜不挥求米帖。千金三幅紫桃开。”六月二十日,妻妾携初生不久的齐良迟到京,白石在北京终于有了一个新家。

自七月廿三日患病的移孙回湘,齐白石就“日不饱食,夜不安寝”。八月初得移孙信,见信笺有血痕,他“不胜忧思,不觉大哭”。廿二日,携妻子春君返湘,请了黄氏名医为移孙看病。数天日记,几乎只写移孙病况和自己焦急的心情。九月廿四日,他“见移孙之病平稳,心又悬悬于京华。数口之家,日需数金,久无一画出卖”。于是第二天即行,至卅日赶回北京家中。十月十九日,再去保定“作画刊石”。十一月一日,移孙在家中亡故。白石记接到家信曰:“我移孙死矣。如儿大哭,余亦大哭数声,却无泪出。即睡去,亦不知忧。初十日始有眼泪,如是痛哭不可止矣。”齐白石是性情中人,对家人、家乡和万物自然的爱,都真挚深切而动人。另一方面,他的情感——不论是欢乐还是痛苦,又都能够节制与转化。移孙的病逝,他真是痛如刀绞,但办完后事(十一月九日,白石收到子贞信,知移孙病逝。十日“为移孙设灵位并冒寒自出,求林畏庐为移孙作墓志。”十三日,令子如归湘,协助办理移孙后事。此后,他就冷静下来,专心于作诗作画了),就把情感转移到作画作诗刻印上了。十一至十二月的日记,所记大多为题画诗,不再提及移孙。齐白石在艺术上的大成就,与这种心性特点似乎有一定的关联。■

- 上一个宝物: 曾成钢提案:在首都筹建中国国家雕塑艺术博物馆

- 下一个宝物: 天光云影的山水画家陆俨少