于永茂:有灵魂才有山水真意

《春水幽居》

《春水幽居》

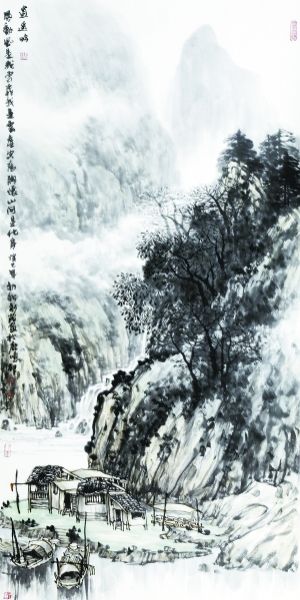

《逍遥吟》

《逍遥吟》

于永茂

于永茂

于永茂:

1952年生于北京,北京市文史研究馆馆员、中国美术家协会会员、中国山水画研究院副院长等。多次在国内外美术馆举办个人画展。

于当今世界,画家如云,然而画家群体中的文化贫血儿与思想矮子实在太多。于永茂的秀出颖立并不出于偶然。他的天分与勤奋都是一流的,多年亲临自然山水,广涉传统文化为他提供了广阔艺术视野。他经常游历在秀美的名山大川山水之间,又周游了祖国的南北东西,这一切都潜移默化地磨砺了他豪放而深沉的性格与艺术气质,并孕育了他敏而好学、学而多思的生命基调。于永茂个人气质的复杂丰富以直率真诚与朴实豪放居多。直白地说,他思想复杂而情感真挚,是“心事浩茫连广宇”的,又是“半如儿女半风云”的。画境是心境之反应。于永茂精神世界的“壮士抚剑,浩然弥裘”终于物化显现为他艺术格调的融古汇今与艺术气象的“大风卷水、林木为摧”。于永茂的艺术道路是由传统而求证于现代、使文人画融会于画家画,他力图置身于古今中西之间,杀出一条有个性而却蕴含着时代文化气象的独特审美之路。但他认为自己的内在世界更为神往山水间那壮阔雄浑、苍凉野旷的壮美风光,他个人多次自费抽暇往游,吞吐山水中的风烟,以浇自我胸中块垒,大概,这也是一种文化人的文化之缘与命吧。

唐代诗人陈子昂曾在诗中慷慨地说:“前不见古人,后不见来着。念天地之悠悠,独沧然而涕下。”其实,这种苍凉感慨、独立苍茫绝非仅属于陈氏个人,他是一种心灵放逐者与思想独立者的文化共语,勿宁视之为一种诗意的精神寂寞的象征。就我了解,于永茂的精神世界是独特的、是诗意的、是孤愤的、自然也是苍凉的。透过他待人处世的热情和广交朋友,透过他周旋世俗处理事情的干练利落,可以领略到他那遗世独立的心绪和不免于进退、出入于世俗间的无奈与困惑。这种困惑、无奈、难道不是历代有良知的文化人所共有的吗?正是因为有了这种“独立苍茫自咏诗”的心境意绪,才有了于永茂的山水系列,作品水墨写意透出的胸臆和灵性,充满生命力的山水诗情。我始终认为:关于文体的解释肯定是“诗无达话”的,但制造文本的人本却是惟一的,是不存在偶然性的。因此,于永茂的写意水墨山水才有了骨脉和魂魄,才有了一种遥接太古而又延伸向未来的某种精神与文化内涵。世人妄谈奢谈“写意”,而我以为在其大多时候简直是对民族传统绘画写意精神的亵渎。

具体地观于永茂的山水画,墨色丰富多变我们才会通过其视觉图式的浑茫、浩大、苍凉、雄壮、沉郁等等表现,去感应艺术家内在的文化反省与心灵独语。画家用奔突热烈的笔墨语言述说着一种生命的壮烈沉重情绪,因此不难理解到画家美学境界的崇尚壮美悲凉,其艺术语言上的追求迷蒙漫漶、水墨氤氲,来自于永茂的现代文化省思。就我所知,于永茂崇拜传统文化,但又不囿于传统观念,他的文化视野是活泼的、开朗的、发展的,用简单的传统和现代两分法来分析他的文化理想一定有失偏颇。我认为,于永茂之不与人同处,首先在于他的艺术思想的清晰理性,在于他文化立场和高瞻远瞩,在当代画坛,不能不说,这是一种难得的品质。

有独思、深思然后才会有有力度的艺术表现。艺术的动人心魄处在于艺术的灵魂与精神含量。有上述表现才会有真写意、大写意,我欣赏于永茂山水画时,仿佛他的山水语言告诉我们的不只是要沉湎于语言本身,同时还要“心游万仞,神鹜八极”。

张占峰(作者系著名美术评论家)

- 上一个宝物: 周军琪:核雕 我生命中的美丽转折

- 下一个宝物: 八大山人:遗世独立 慷慨悲歌