罗中立:穿越矛盾获得成功

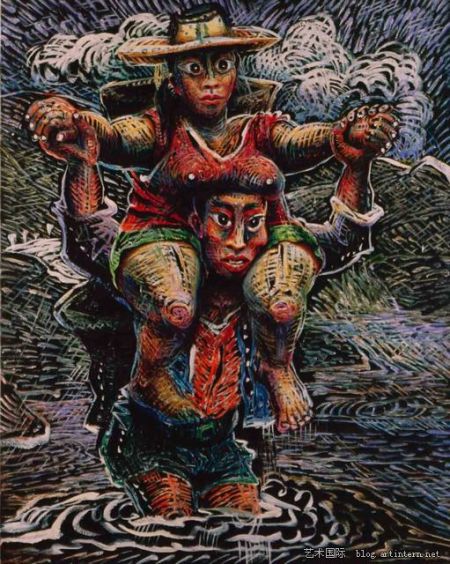

罗中立作品

罗中立作品

做学生时,他努力“逃离”油画,却以巨幅油画《父亲》一夜成名,成为新时期享誉全国的艺术家;做老师时,他毫不犹豫地拒绝“当官”,却在50岁时被教职工民主推荐为四川美术学院院长,在61岁时被任命为中国当代艺术院院长;在个性鲜明的艺术界,他的沉着包容能为各方所接受,骨子里却有着强烈的反叛精神。每到一个新的城市,他都要在地标性建筑前“拿大顶”,用“颠倒过来的眼光”去观察,这是他保留至今的一个习惯。

这个艺术家的身上似乎纠结着各种矛盾,他却能一再穿越这些矛盾而获得成功。

秘诀是什么?他说:“天气正好,下地干活。”

他就是画家罗中立。

用《父亲》呼唤人性的回归

“我一直告诫自己:‘你一定要保持状态’” “每个人的艺术个性都得到尊重,每个人的艺术创造力都受到激发”

一身休闲装,留着重庆很流行的寸头。清瘦挺拔,面容平静,语调柔和。谈兴浓时特别爱笑,笑声低而清脆,显得有些克制。说完一段话后,会耐心地等着来访者完成记录。在这短暂的沉默中,总是细心地给茶杯中续水。

与脑海中预设的所有大师形象都有所不同,皮肤白皙的罗中立看起来更像一个活力迸发而又有些安静的文艺青年。但这只是表象,罗中立对自己的评价是“感性”。看出记者笔下有些犹豫,他又特意补上一句:“艺术家都是比较感性的,我又是其中比较感性的人。”

“创作《父亲》,跟我小时候的生活有关。”罗中立说。那时的罗家在重庆市郊,有很多农村的亲戚。三年困难时期,农村的亲戚有人饿死,有人为了几十公斤玉米就把孩子卖到外地,还有一些亲戚为了活命跑到罗中立家,“大家分着喝一碗粥”。学校前面有一片桐麻树,树皮都被人剥掉吃了,那些树也死了。那时候,罗中立的书包里也常常装着桐麻树的树皮。这些记忆刻骨铭心,让罗中立心疼每一粒粮食。即使是现在参加大型宴会,他仍然会旁若无人地捡食自己掉在桌上的饭粒。

1964年,罗中立以第一名的成绩考入刚刚恢复招生的四川美术学院附中。在附中读二年级时,又响应“教学面向基层,为工农兵服务”的号召,来到离家200多公里的四川达县,在大巴山深处的一所村小学当美术教员。刚到的那天晚上,星星特别亮,蛙鸣特别响。热情的村民将这些来自大城市的学生围在村小的院坝中,等着将他们领回自己家里吃住。罗中立的房东叫邓开选,喜欢在床头抽旱烟。那时农村还没有通电,上完课、开完会,天黑就回到土屋里上床睡觉。罗中立和老头儿睡一张床,他的烟杆很长,罗中立在这头给他点着,他斜躺在那头抽,一边抽一边聊天。附中毕业后,罗中立又回到大巴山生活了10年,直到1977年国家恢复高考后考入四川美术学院。“我看到农民真是苦到家了,感觉自己应该帮他们说句老实话。”罗中立说。

看到第二届全国青年美术展览的通知后,罗中立再次去大巴山寻找灵感。大年三十的傍晚,他看到路边公共厕所前蹲着一个等着收粪的老农。那天阴雨绵绵,又湿又冷,老农却一动不动,表情麻木,似乎对举家团聚的传统佳节茫然不知。“真正支撑这个国家的,正是这些又苦又脏又累的农民!”沉淀在脑海中的印记,仿佛被这张木然的脸庞突然揭开。罗中立跑回去一口气画了一大堆构图,准备创作《收粪的老人》。他被自己的灵感刺激得难以自制,兴奋得一个劲儿地冲朋友大喊:“我要画一幅和毛主席像一样大的画!”一边喊,一边比划,比划完了,又不停地蹦跳、狂舞。

罗中立回到邓开选老人家,把他所有的照片都找出来,一遍遍地画。整整画了半年,逐渐勾勒出一个老年农民的形象。作品从《收粪的农民》到手持军用水壶的《生产队长》,最后定格为完全按领袖人物头像尺寸刻画的普通农民头像《我的父亲》。“当时为了表现皮肤的粗糙,我还在油画颜料里加了些馒头渣,你要仔细看现在还能看出来。”罗中立笑着说。作品送北京参展前,他又听从别人的建议,在“父亲”的耳朵上加了一支圆珠笔,表明这是一个新社会有文化的农民。作品送到北京后,又根据评委吴冠中的建议将作品名字改为《父亲》,作为对整整一代人集体形象的描述。

1980年12月20日,第二届全国青年美展在中国美术馆拉开序幕,《父亲》以超出第二名700多票的优势获得油画金奖。从广播里听到这条消息时,罗中立正在达县陪护即将临产的妻子。

作为一幅恰到好处地出现在从“文革”结束到改革开放转折时期的作品,《父亲》几乎成为一个文化符号,不断被人们从各种层面阐释其重大意义。“30多年过去,对《父亲》的解读也更多了,其实当时主要还是伤痕文化的代表作,是一个过来人对过去历史的反省,是呼唤家庭伦理的回归,呼唤人性的回归。用领袖像的尺寸画农民,就是要让神化的、扭曲的历史回归本来的轨迹。”罗中立说。在他看来,这幅作品的个人艺术成就还处于特定历史背景下重主题、重意识形态和政治表达的阶段。

30多年里,罗中立也改变了许多,唯一不变的是“大巴山”这个创作主题。他每年都去大巴山写生,去了还住在邓开选家。邓开选去世20多年了,他的孙子也有孩子了。几年前,邓家还没有彩电,一顶老麻布蚊帐,还是罗中立下乡时挂过的。那里的孩子还要到山里捡桐籽换钱买鞋,农民靠天吃饭的状况还没有多大改变。“大巴山确实太普通、太平凡了,可能很多人都觉得在那里没办法画,但我在大巴山很冲动。村子里的水塘、牯牛、草垛、猪圈、木梯,在我眼里就是一个个意象。”罗中立说,只有在那里画的草图才最有感觉,晚上在昏暗的灯光下创作,那种光线和氛围总能让“画体透亮”。

在罗中立看来,大巴山的农民就像沙漠中的骆驼,忍得气、挨得饿,那里的老人和小孩,都有一种类似骆驼的温良、漠然的眼神。他们的生存状态、行为方式有地域的味道,是中国农村的缩影。他希望用自己的画笔,为大巴山农民几十年的生活变迁留下一部原生态记录。

“我一直告诫自己:‘你一定要保持状态’”

《中国美术》将《父亲》作为1981年第1期的封面作品,那张布满皱纹的脸见证了中华民族的沧桑。这幅超级写实主义的油画,成为中国美术史上里程碑式的作品,也奠定了罗中立在中国美术界的知名度和不可动摇的位置。

然而,从罗中立身上却看不到巨大成功后的自得,他似乎总是奔波在“逃离”和寻找的路上。

1968年从川美附中毕业后,罗中立在达州钢铁厂当了一名钳工,后来成为厂里的宣传干事,画连环画专栏和《毛主席去安源》、领袖头像等巨幅宣传画。1977年参加高考时,罗中立最想报考的是国画专业,但那一年川美只有油画、版画、雕塑三个专业招生。罗中立觉得以前在厂里画的粉画跟油画差不多,就选了油画系。大学头两年,罗中立每天坚持创作连环画,为“回归”国画作准备,两年间竟创作了两三百幅。大二时,学校允许本科生破格考研,罗中立欣喜若狂,当即报考国画专业研究生。专业考试排名第一的他,最后却因古典文学不及格失去了“回归国画”的机会。《父亲》获奖后,川美一位老教授说,这次阴差阳错“让川美国画系少了一位好老师,中国多了一位艺术大家”。

最早从获奖的喜悦中解脱出来的,是罗中立自己。1981年,罗中立用表现主义的绘画语言完成了自己的毕业创作《吹渣渣》。1982年第1期的《中国美术》,再次用《吹渣渣》作为封面作品。这是对罗中立艺术成就的高度肯定,也标志着他在一年内实现了从政治主题到绘画主题的成功转型。“《吹渣渣》更多地回到了绘画本体语言,从这幅作品之后,我的绘画风格才一路延续到今天。”罗中立说。

《吹渣渣》受米勒绘画艺术的影响很大。完成这幅作品后,罗中立得到了改革开放后第一批公费出国留学的名额。两年期间,他游览了欧洲所有的大博物馆,参观和阅读了所有能找到的美术史上著名的原作原著。在卢浮宫,工作人员上班他就去,工作人员下班他才走,就这样整整临摹了3个月。毕加索和伦勃朗是罗中立最崇拜的两位艺术家。在美第奇博物馆,罗中立连续3次去看伦勃朗的展览,去了就看伦勃朗的两幅肖像画。同样的肖像、同样的色调、同样的尺寸,一幅创作于1834年,一幅创作于1864年,时间跨度整整30年。很多人在这两幅画前一晃而过,罗中立一站就是几个小时。他知道,正是这惨淡经营与重复“炒冷饭”的30年,造就了伦勃朗这位美术史上的巨匠。

罗中立给自己提了一个问题:一个来自中国的艺术家,应该用什么作品跟西方的艺术家进行交流?“最可行的途径,就是回到自己的本土,回到自己的文化,寻找具有中国精神的当代绘画的样式和语言。”他又回到了大巴山,回到了雕塑、石窟、石刻、年画等民间艺术和传统文化之中,寻找和提炼自己的绘画语言、风格和样式。在大巴山深处,罗中立创作了《喂食》《春雨》《巴山夜雨》《雷雨》《晚归》《拥抱》《过河》等“大巴山”系列作品。这些作品造型语言粗重,笔触参差错杂,还有桃红、粉绿等俗得不能再俗的色彩。作品中的人物,男人腰肢粗壮、女人乳房胞满,都无一例外充满着旺盛的生命力。在绘画素材方面,甚至选取了起夜撒尿等农村生活中最日常最不值得描绘的画面。“大巴山文化的底蕴很厚重,生活的悖理和存在的别扭,生命的强悍和习惯的荒唐,这些都构成了一幅山野味极浓但又十分古怪的民俗画。我用这些绘画语言,都是为了展示那种农民文化的本色。”罗中立说。在后期的画作中,罗中立反复描写大巴山农民的梳洗、恋爱、劳作、避雨、掌灯等场景,就是要表现在那样一种环境中人的最原始、最感人、最有生命力的东西。

“改革开放30年,每个行业都回到了自己的领域,按自己的标准和规律来发展。一首诗、一篇小说、一首歌、一部电影或者一幅画令整个社会为之震动的时代,已经一去不复返了!”罗中立认为,国内美术界必须回到自己的土壤和传统,不断提炼原创的绘画语言,才有可能发展出具有中国精神和中国气派的当代艺术。

寻找、提炼绘画语言的紧迫感,催生了罗中立对时间流失的负疚感。他曾经计划每10年办一次画展,被推上院长岗位后,行政工作千头万绪,眼看预定的画展临近,自己却没有时间创作,他甚至痛苦得躲进画室里流泪。罗中立勤奋得让人惊讶。一起出差的同事发现,罗中立从来不担心飞机晚点。他随身带着速写本,画他见到的人和事,画正在争论的同伴,一动笔就忘了时间。就任四川美术学院院长后,事多会多,哪怕忙到深夜,他也要去画室。有时实在忙得没有时间画画了,也要去画室“闻闻那个味道”。“当院长的损失是可以量化的,大画小画一起算,平均每年至少要损失50幅。最可怕的是少画了几百张画以后,状态就丢掉了。很多有才华的人下海时说,等我挣了钱再回来,其实回不来了。所以我一直告诫自己:‘你一定要保持状态’。”罗中立说。

中国美术学院院长许江说,罗中立笔下的农民都有一份真生活:有沉重劳作的苦,有合家围坐火塘的乐,有夫妻风雨同舟的爱,有老牛舐犊般殷深的情。这苦、乐、情、爱都有一种川味,一种麻辣辣的生活趣味。这种骨子里的表情被罗中立化为一种日常性的生动叙事,一种夸张的视觉捕捉和强化,一种罗中立式的精神承受。罗中立以他的温和与俏皮,画活了大巴山的生趣,以他的真情承受着中国农民浓厚和泼辣的气息。

“罗中立的艺术也可称为罗中立式的陷阱,因为他在最朴素、最自然、最本源甚至最土的农民形象、农民主题,和艺术中最创造性的、最精神化的、越来越具有语言形式的纯粹感的两极之间找到了联系,他在用一种完全个性的方式讲述中国农民。”中国美术馆馆长范迪安说,人们现在要关心的并不是创作《父亲》的罗中立,而是一个不断自我超越、自我更新的罗中立。从这一点上说,“我们看到了一个全新的罗中立的世界”

“每个人的艺术个性都得到尊重,每个人的艺术创造力都受到激发”

50岁就任四川美术学院院长,罗中立形容当时就像“明明知道自己想要去的地方,却眼睁睁看着车开上了另一条岔路”。感觉“一生的抱负突然被改变了”的罗中立,却一点儿也不敢懈怠。“地处西部的川美能够人才辈出,关键在于条条框框少。改革开放以来的四川美术学院更是以不拘一格、敢为天下先的风格著称于世。这些都特别适合艺术家的成长。”罗中立说。

恢复高考后的川美,完全回到了艺术创作的自由状态。那时候,可供学习的资料非常少。有一次,学校进了一本《世界美术全集》,每个班都由老师带着学生排队看,看的时候都要洗手、戴白手套。后来,学校干脆把这本画册平铺在玻璃柜里,每天展示一页。一共30页,整整展示了一个月。每个人都热情高涨,每天拿着画本隔着玻璃临摹。玻璃柜的表面起雾了,用手擦干净接着临摹。

办学条件再艰苦,学校也想方设法为老师和学生提供创作条件。没有专门的创作室,就挤出几间宿舍给学生作画室。一大批后来名震天下的川美艺术家,当时就是在这样的学生宿舍里创作的。所以现在总有人说:“就是这几个学生宿舍,成就了后来的四川美术学院。”罗中立创作《父亲》时,就是和同学杨千共用这样一间6平方米的画室。他从家里拿来菜刀作画刀,又买了一架儿童望远镜反着看,增加空间的纵深感。天气炎热,两人都脱了衣服,光着膀子创作。每有女生来访,两人就丢掉画笔,手忙脚乱地“包装”自己。熄灯之后,还会有人把画室里的黑色衬布裹在身上,一手擎着蜡烛,一手托着用来临摹的骷髅,挨个宿舍吓人。每个人都近乎疯狂,尽情地宣泄着对艺术的激情。

“那时的川美率性宽松,自由包容,无论艺术还是学术都绝对不‘定于一尊’,而是任由师生同台竞争,每个人的艺术个性都得到尊重,每个人的艺术创造力都受到激发,这是人才辈出的‘川美现象’的基础。我受益于此,也有责任尽力营造和保持这样的环境。”罗中立说。

创作《父亲》的经历,让罗中立深感拥有一间独立画室的重要。当了院长后,他决心“砸锅卖铁”也要为搞创作的师生提供创作室。2000年,川美以700万元的低价购入一家兵工厂占地70亩的坦克仓库。有人提出在这块地上盖教学楼搞扩招,见效快;要不做房地产,也来钱。但是学校坚持在这里建一个艺术中心。2005年,坦克库·重庆当代艺术中心建成。除了200多间工作室,坦克库还有大的展示厅可以举办雕塑、装置、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、行为艺术等大型活动。工作室的租用则由美院的师生先提出申请,经评审委员会审核,租约一至两年,租金才几百元。2006年,建成仅仅一年的坦克库即跻身全国十大艺术机构之列,围绕坦克库建成的青年艺术家工作室群落,更成为“黄漂青年艺术家”的艺术家园。

已经成为首届国际公共艺术入选获奖作品之一的重庆大学城川美新校区,被视为罗中立在1000亩土地上创作的第二幅《父亲》。在建设理念上,新校区提出不贴一块瓷砖,保护原有的生态,保留原有的老院子,用原有的庄稼、梯田做校园绿化,请农民留下来照常放牛喂鱼种庄稼。新校区的教学空间被设计成一个巨大的整合性空间,办公室则集合在这个大空间的中部。在这个巨大的开放性空间里,高年级和低年级学生的作品和成就都一目了然,便于不同年级之间的切磋交流,也有利于校园文化的融合传承。新校区5万平方米的虎溪公社艺术工作室,已经成为西南地区的艺术家驻留地和创作中心。

川美建立了常规性的学生展览制度,鼓励学生积极参加校内外展览。学校举行的学生作品展览,除了血腥、暴力、色情等几个底线不能突破外,不对形式、材料、主题设限,学生可以自己挑选作品,老师也可以挑选作品。对作品只作“好”与“不好”的评价,不作“对”与“不对”的评价。这样的包容和开放,使一年一度的学生作品年展和毕业作品展,逐渐成为校内外有着广泛影响的文化活动品牌。

学校鼓励每天兢兢业业守着学生的老师,也欢迎“北漂”、“海漂”的老师。罗中立欣赏规规矩矩但很有才气的学生,也欣赏有点儿调皮但热爱艺术的学生。他甚至希望能通过坦克库和虎溪公社,将一些因触犯校规而被迫走向社会的“艺术浪子”再收留两三年,在坦克库和虎溪公社办落榜生培训班,再送那些因种种原因而落榜或提前离开校园的学生一程,引导他们走上职业艺术家的道路。罗中立说:“我们就是要营造一个气场,形成一种有利于人才成长的宽松氛围,一种教学相长、相互提携、相互竞争的环境。”

依托川美老校区打造的“川美·创谷”,已成为重庆市六大创意产业园区之一的黄桷坪文化创意产业园的核心;为扶持未来艺术家创业在新校区建立的大学生文化创意微型企业园,得到社会各界广泛好评;规格高、规模大、设计独特的罗中立美术馆也即将建成。

“现在是创作最自由、最包容、最开放的时期,‘天气正好,下地干活’。”罗中立说。 他在新校区的大门内设计了一段波浪形道路。他希望年轻学子都明白:艺术之路没有捷径,只有不惧坎坷起伏而执著追求者,才能成功。

- 上一个宝物: 艾青买画记

- 下一个宝物: 张恩利和他的代理画廊