敦煌守护神的辉煌前史

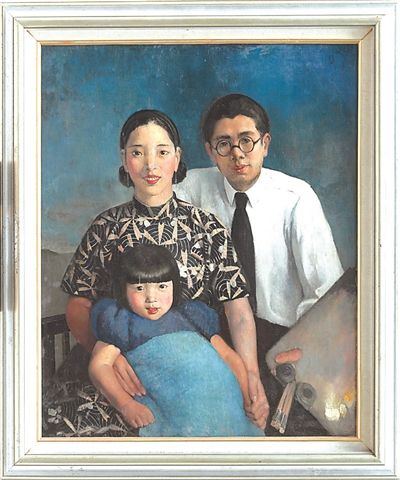

《画家家庭》 常书鸿 1934年于巴黎

《画家家庭》 常书鸿 1934年于巴黎

◎丛涛(中央美术学院美术史系)

1936年秋,常书鸿离开生活学习了九年的巴黎,接受时任教育部部长王世杰的聘请,回到北平担任北平艺专西画系主任。祖国此时已难以为他提供一个施展抱负的稳定环境,因塞纳河畔偶然发现的一本《敦煌图录》而使他心向往之的东方艺术宝库,也在时局动荡中显得遥不可及。

在艺术之都斩金夺银 徐悲鸿称其“艺坛之雄”

1927年,常书鸿意外获得了里昂中法大学公费留学生资格,因没有国内专业美术学校的证书而无法投考插班生,从一年级石膏素描画起的他情愿忍受与比他年龄小很多的学生一起学习,很快名列前茅,1930年参加全校素描康德考试,获得第一名奖金,提前升入油画班。油画班主任窦谷特是“忠实地接受并且维护了达维以来的画院教学传统”的古典学院派画家,常书鸿因此系统地掌握了新古典主义以来的学院造型语言。

此后,常书鸿以里昂国立美术学校油画系第一名成绩毕业,并获得公费奖金赴巴黎高等美术学校深造。该校信奉新古典主义画风的劳朗斯教授对他的评价是:“所有学生中最听话、最用功、最有成就的一个”。

在这期间,常书鸿参与组织中国留法艺术家学会,并于1935年同中法艺术家学会成员与来访的徐悲鸿夫妇留下了那张著名的合影。徐悲鸿此行参观了常书鸿在巴黎举行的个展。1942年当徐悲鸿为常书鸿在重庆举办的个展题字作序时,推崇其为“艺坛之雄也”,并因常书鸿早年于巴黎的个展得到“今日世界最大文艺批评家”莫葛蕾撰文评论且作品被巴黎近代美术馆购藏,而认为常书鸿在巴黎画坛所取得成就是“国人在国外文化界所得之异数也”。

目前看来,常书鸿或许是当时在法国的中国美术留学生中,获得荣誉最多的一位:《葡萄》被莫葛蕾评价为具有老子哲理耐人寻味的佳作,被法国教育部次长于伊斯曼选定收归法国国有;《沙娜像》由现代美术馆馆长窦沙罗接洽购藏于巴黎近代美术馆(现藏蓬皮杜艺术文化中心);1934年参加里昂春季沙龙的《裸妇》亦获得美术家学会金质奖章,并由国家收购,现藏于里昂国立美术馆。

据常书鸿回忆,他在法国国家沙龙先后获得过金质奖三枚、银质奖二枚、荣誉奖一枚,并因此成为法国美术家协会会员、法国肖像画协会会员。在中国经济、政治普遍落后于西方,甚至连文化也要求改良、西化的时代,中国人对于民族认同的疑惑,西方社会对于中国人的轻视,非常普遍。常书鸿作为一个来自贫弱中国的美术留学生,在世界艺术之都巴黎,一路斩金夺银,这是今天仍需铭记的成就。

推崇现代艺术的学院派

今天国内的学者对20世纪法国画坛的了解比较模糊笼统,忽视当时学院派及沙龙展览在具体语境中的地位和影响力,也缺乏对于正在兴起的现代艺术与学院间互动关系的细致体察。对于常书鸿,多讨论他在法国官方沙龙展所获得的成就,而将常书鸿的艺术风格划定在古典学院体系的范畴,缺少对其艺术语言更为丰富多元的认识。

常书鸿从巴黎这个当时的世界艺术中心、从学院之外的现代艺术流派纷呈的语境中做了哪些取舍呢?常书鸿写于1933年的《雷奴阿的胜利》中(编者注:先通译为“雷诺阿”),他对新古典主义画风进行了反思:“恩格儿(Ingres)一生只从事于继承达维(David)古典形态的追求,那没有情感的希腊格调的因袭;所以无论他生前是如何高傲地要想与奔狂勇武的浪漫派前导特拉克鲁阿(Delacroix)抗争,他终于生在时代里,死在时代里,而没有像特拉克鲁阿那般超过时代!”

与此相对,常书鸿却极为推崇当时正受到法国画坛追捧的印象派画家雷诺阿,“如果我们承认艺术是创作的话,那么艺术进行的动向应该是前推的,离心的,是一切破坏力的原动轴,是时代改造的前驱者”的基本认识,他认为雷诺阿是:在现代女子一般充实了香、色、热、肉感的世界上最是深切地把握到核心的一个纯粹超时代的艺术家。

这些认识在今天看来仍不失客观与独到。他既看到了现代科学给艺术转向所提供的新的视觉认知,也察觉到物质文明膨胀后导致的精神危机及其在艺术领域引起的混乱,更觉察到商品市场的介入对艺术创作的负面影响。常书鸿借龚古耳之口在写于1934年的《中国新艺术运动过去的错误与今后的展望》中表达了他的艺术信念,即“观察,感受,表现,是一切艺术的真诠”。

抱着这个信念,常书鸿以在学院所接受的扎实严谨的造型技巧与细腻深刻的观察习惯为基础,吸收融合了现代艺术中有益于传达艺术家感受力的语言特征,并最终统摄于具有朴素现实关怀的,兼具新古典主义学院派造型气质与现代艺术意味的个人面貌中。

从花都转身走向荒凉 大画家成了“守护神”

然而,正当他艺术创作精力最为旺盛的年岁,却毅然选择前往荒凉的西北戈壁,去追寻那个当年促使他回国的魂牵梦绕之地。1942年8月,国民政府决定成立国立敦煌艺术研究所,时任陕甘宁青新五省监察使的高一涵与常书鸿、王子云、张庚由、郑通和、张大千、窦景椿七人为筹备委员。第二年春天,常书鸿带着最初在兰州招募的研究所成员,开始了一段苦行僧式的敦煌之行,并从此与敦煌相伴五十年。

作为敦煌研究所的创立者与奠基人,在交通不便物资匮乏的荒漠,经历了无数生活的困苦与情感的挫折——是“心血沥沥”的重重难关。新中国成立以前,敦煌研究所举步维艰,一度被取消,又曾并入国民党中央研究院,很多人来了又去,常书鸿却矢志不渝,带领留下来的工人和研究人员坚持整理资料、修复石窟塑像、临摹历代壁画,为敦煌的保护和研究奠定了最初的基础。

1943年张大千离开敦煌时,曾半开玩笑地对常书鸿说:“我们先走了,你要在这里无穷无尽地研究保管下去,这是一个长期的——无期的徒刑呀!”常书鸿与张大千、董希文无疑都是那个时代第一流的艺术家。张大千、董希文醉心于临摹敦煌壁画多源自他们探索个人艺术风格的需要,是敦煌的艺术滋养和成就了他们的造诣;而常书鸿却将自己的全部心血倾注于敦煌的保护与研究,对于一位本可以在个人艺术道路上走得更远的艺术家而言,无疑需要极大的勇气和深沉的挚爱。

- 上一个宝物: 艺术唯一的应该:向应该说不

- 下一个宝物: 花甲之年罗中立:一生不舍画农民