梁世雄容璞回忆容庚:书法不过关的画家难成名家

梁世雄作品

梁世雄作品

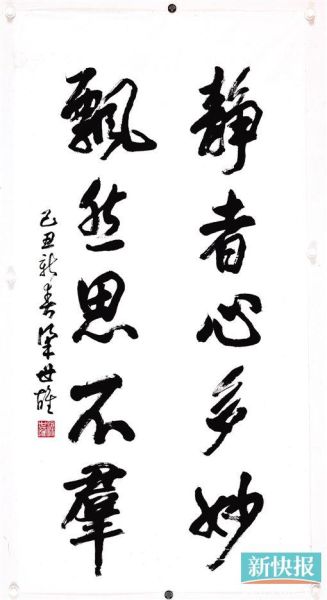

容璞作品

容璞作品

容璞作品

容璞作品

与梁世雄见面只谈艺术不谈家事,容庚曾言——

在容庚的最后一段时间里,他每天晚上都会认真地叠那条白色的夹被,嘴里念叨着“这是我的字帖,我要好好保存”。与其说这是容老下意识的行为,不如说这是一代宗师弥留之际对文化的最后眷恋。

1958年,中南美专搬到广州之后,正式成立广州美术学院。梁世雄作为老师跟随学校来到广州工作,但仅结婚两年的妻子容璞并没有及时回来。

来到广州之后,梁世雄的头等大事便是拜见岳父容庚。“之前作为同学曾去家里见过容老,但那么多人,他未必能记得我。”在他眼里,容老是一位高山仰止的大学问家,且又首次以女婿的身份见容老,他内心多少有些紧张。

从美院老校区走到中大康乐园,梁世雄叩响了容老的房门,迎来的是两位老人和蔼的笑容。对于这次拜访经历,梁世雄印象最深刻的是容老与其不停地谈艺术,而鲜问家庭诸事。

见面就谈艺术而不聊家事的习惯,一直贯穿着梁世雄与容庚的交往史。

“对于艺术问题他从来不留情面”

有一段时间,他天天直接待在容庚的家里,对着巨然的一幅长卷孜孜不倦地临摹。长期的耳濡目染,容庚自然对梁世雄的艺术观念起到了重大影响,国画家一定要重视书法,就是其中一条。

“对于艺术问题,他从来不留情面,都是直言快语。我第一次拿国画请他指导的时候,他就毫不客气地说‘画还可以,但字不行’。”梁世雄清晰记得容庚对他作的一场训诫:“纵观历代画家,有大成就者书法功底也非常了得,而书法不过关的画家则往往很难成大名家。”由此,梁世雄开始发愤练字,甚至一个时期练字的时间要远远多于作画的时间。

容老家里收藏了诸多碑帖,允许梁世雄随便挑选,这为他提供了他人难以企及的极大便利。“他对我强调,学书法就要选那些自己喜欢的、和自己心性相符合的碑帖,不用管到底是哪家哪派,到底是何种字体。他建议练字不一定从楷书、行书入手,也不一定言必称王羲之、颜真卿。当然,这有个前提,碑帖的水准要高。”梁世雄在他的指引下,就选择了李北海、米芾、文征明、三希堂法帖,并发力训练。

几个月之后,梁世雄抱着一大摞的书法习作求容老的指点。“这还差不多。”容老的脸上终于露出欣慰的笑容。能得到容老的亲炙,梁世雄书艺精进。观其书法,线条劲健,章法开合有度,风致飘逸,又不失文人之趣。

书法与国画相得益彰,线条的锤炼又大大增强了国画的表现力,这让梁世雄进一步坚信了“书画同源”的深意。“其实岭南画家一向不太注重书法的训练,这成了岭南绘画发展的瓶颈。”鉴于此,梁世雄在教学中始终重视对学生书法训练的引导,并有意识地将此推广开来。上世纪80年代,他在任广美国画系主任的时候,就力主在招考环节加考书法一科,书法好的学生可优先录取。同时,他还倡议成立书法研究室,推举尚涛老师负责。

所谓薪火相传,大抵说的就是梁世雄这样的艺坛前辈。

与商承祚“不过是故意闹点意气”

梁世雄是岭南山水大家黎雄才的得意弟子,不但在中南美专时得恩师真传,也在其后数十年的教学生涯中辅佐恩师左右。上世纪50至60年代,在领袖意志与意识形态主导的中国画坛,人物画备受推崇,梁世雄难免受时风影响,本已决定主攻人物画。但在黎雄才的劝导下,最终以山水画为毕生志业。上世纪90年代初,已八十高龄的黎雄才去日本写生,随从去的也正是梁世雄夫妇。

或许是天生注定的缘分,恩师黎雄才与岳父容庚情谊甚笃,“两个人特别合得来”。“容老就常骑自行车到美院专门找黎老聊天,只要在一起好似有谈不完的话题。黎老叹服容老的学问,容老对黎老也非常尊重,佩服其用功的精神。”梁世雄说,容老与黎老还会“聊发少年狂”,到海珠桥进行骑自行车比赛,较劲谁更能爬坡。

在中山大学,在岭南乃至中国学术界,提起容庚就不得不说另一位大家商承祚先生。两人堪称古文字研究领域的双子星,但后人关于两人学术水准孰高孰低、书法造诣谁更高一筹的讨论一直不绝于耳,甚至坊间还流传两人不合的说法。对此,容璞解释说,其实两人自1922年在北大结识,彼此一直奉对方为挚友。“当然,两人晚年有针尖对麦芒的时候,爸爸有什么提议,商老会有意反对;而商老有什么意见,爸爸也会提相左的说法。其实,两人并不是真的水火不相容,不过是故意像小孩子一样闹点意气罢了。”对于后人的诸多说法,容璞表示,更多的是夸张与演绎的成分。

梁世雄与商老家人之间亦有不得不说的一段缘分。上世纪60年代初,梁世雄接到容老的一个命题作文,去画家乡东莞的民俗风情,他就画了一张农民编草席的情景。画作完成后,容老给予赞赏。“他可能是出于鼓励我的心思,就找了商老的父亲商衍鎏先生给这张画题款。”商衍鎏是中国最后一次科举考试的探花,容老能找到这样的老先生给女婿的画题款,似乎也能说明容老与商老关系之亲密。

在与梁世雄的交谈中,记者也无意听到商老与黎老之间的一些趣事,不妨插播记之。有一次两人聊天,说到绘画落款的问题,商老执意表示画家落款一定要写姓,批评黎老通常以“雄才”行之,“有失草率,不合规范”;而黎老则直接反问“哪有这样的规定”。两人吵得难分难解,商老直接说“雄才”的落款是“鸡寸”,而黎老则反击称商老的落款是“商承诈”。

“其实,他们关系好得很,这种斗嘴也不过是呈现了天真之趣。”梁世雄同时不免遗憾地说,随着容老、商老、黎老等先贤远去,文化人身上的纯粹与天真、矜持与担当,也终成历史的绝响。

“我们那一代根本没名门的感觉”

每天凌晨5时,容庚准时起床工作,有时一待便是一天。他书房俨然是一个小型的图书馆,书籍及藏品一向整洁有序,乐意有人翻阅或借出,但必须摆放规整、爱护有加。作为著名学者,这种工作上的勤恳与谨严态度,在孩子们的心里留下了莫大影响。

在容璞的记忆里,父亲自己的生活一向朴素。每个月的工资,他会分一半给母亲料理家事,另一半则自己留着买入心仪的玩物。“为了满足自己的雅好,他可以大笔‘挥霍’,但对自己都是节衣缩食。”在容璞的印象里,容庚常年都是两套衣服,冬天就是一套蓝色的中山装,到了夏天就是一套白布的唐装衫。多年前,她还曾捐过一件容老穿了60年的冬天的棉长衫。

容庚对物质生活从不讲究,也直接影响到他的孩子。容璞小时候念的是教会学校,校方规定学生必须穿制服,女孩子要穿蓝布长衫。“我和我妹妹只差一年,当时家里没有钱买,爸爸就让我将他自己的一件蓝布长衫改成两件给我们穿,导致同学都笑话我们。所以,我们那一代根本就没有什么名门的感觉。”在容璞眼里,父亲的影响多是自然而然的工作与生活习性,而非刻意地去教导、去批评。“不过父亲要是真的发起脾气来,真是很吓人。所以我们很小的时候都怕他。”容璞直到结婚成家之后,才敢和父亲平视对谈。

在容璞眼里,父亲对自己的孩子要求严格,对学生的态度却热情得多。“直到80岁,他还经常到研究生宿舍去看他的学生;有一些业余的学生来拜访他,无论年长年少,他总会亲自送下楼去。”这种强烈的反差甚至有时让幼年的容璞难以理解。

让容璞想不到的是,父亲还是一位坚定地抵制日货的爱国分子。“我是搞美术的,当时很喜欢一些日本的小玩具,非常精致,但是买回来之后我爸会很生气,勒令我烧掉它们,绝对不许我们再买日本的东西。”容璞说,1937年日军攻打卢沟桥时,父亲就是燕京大学的抗日委员会主席,对日军侵华的诸多细节一直记忆犹新,常怀切肤之痛。

1983年,90岁的容庚度过了他人生的最后一个春天。在那个春天里,虽卧床不起,但他仍关心国家大事,仍坚持读报刊。“他眼力好,到老了看报纸都不用戴眼镜。”容老读报纸的习惯让梁世雄记忆深刻。

容老因为过年的时候摔了一跤,粉碎性骨折,之后就再也起不来。容璞和她的兄弟姐妹轮流照顾父亲,看到父亲脊柱下面的骨头都露出来了,都揪心不已,但父亲却从不喊痛。

- 上一个宝物: 王祥:阅读是书法创作的源泉

- 下一个宝物: 容庚把藏品都交给了国家:留给子女的是清正人格