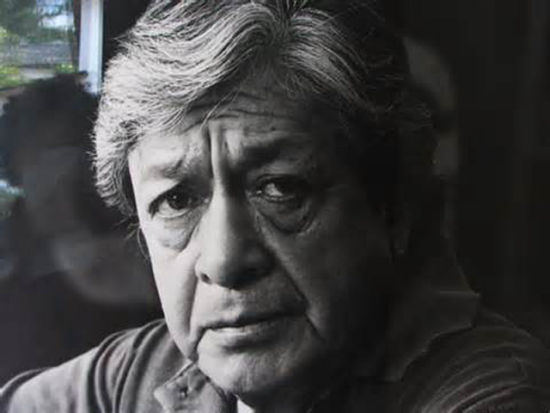

瓜亚萨明:绘画如同祈祷 亦如哭泣

瓜亚萨明是拉丁美洲厄瓜多尔的国宝级艺术家

瓜亚萨明是拉丁美洲厄瓜多尔的国宝级艺术家

图为:瓜亚萨明《基多之绿》

图为:瓜亚萨明《基多之绿》

在“愤怒的时代”中,一张张扭曲的面庞成为瓜亚萨明反抗的语言。《母亲》系列中的母亲手抚脸部,目光如求救般深陷,粗粝的轮廓边缘变得支离破碎

在“愤怒的时代”中,一张张扭曲的面庞成为瓜亚萨明反抗的语言。《母亲》系列中的母亲手抚脸部,目光如求救般深陷,粗粝的轮廓边缘变得支离破碎

文:胡斯琪

联合展总是磨人。尤其是这次在中华艺术宫举行的“同行:2014 美术馆联合展”,总共 7 个展,数量庞大,根本看不过来。好在虽然都是以表现主义为脉络,但每个展相对独立,观众也大可不必拘泥。

拉丁美洲厄瓜多尔的国宝级艺术家瓜亚萨明(Oswaldo Guayasamín)的展览“伸出你的拳头”也在此中。今年刚刚过世的马尔克斯或许还让我们沉浸在拉美魔幻现实主义的迷思中,首次出现在中国的瓜亚萨明的作品,会不会让我们离这个遥远的神秘异域更近些呢?

1961 年,瓜亚萨明曾受邀来华参加一次文化交流访问,并呆了 4 个月。对那次来访,人们知之甚少。直到 2012 年,瓜亚萨明的住所在艺术家逝世 13 年后以瓜亚萨明美术馆的新面貌再度开放。工作人员在整理和研究瓜亚萨明的遗作时,才终于看到了 50 多年前瓜亚萨明眼中的中国。这些水彩和速写位于 5 米层 26 展厅内的尽头,广州的湖景、杭州的庙宇,每一幅小巧轻快,像是中国风景画的习作。这些作品后来被他一并带回,从未展出。

比起瓜亚萨明的那些让人过目不忘、极富特色的面部特写,他的风景画的确并不常被提及。旅行写生之外,便是一些平日里的风景描绘。实际上,风景画之于瓜亚萨明,更像是带有治愈性的舒缓药剂。“愤怒的时代”时期的作品在惊醒世人的同时,也将枪口指向了瓜亚萨明本人。对战争、杀戮的愤怒让瓜亚萨明自己疲累不堪,神经的频繁跃动使他感到极度心神不宁。他企图靠自我来救赎,于是在那些花卉和风景画中,他有意制造线条明朗的普通风景画面,试图平复自己的内心。黑暗终究要吸收来自外部的光,才能走向未知的深处。《花:教皇的硬币》这些不那么突出的“正常”的画,成了瓜亚萨明创作的推助力。

瓜亚萨明的敏感与生俱来。他 1919 年出生于厄瓜多尔的首都基多城一个贫穷的家庭,父亲米格尔是一名印欧混血出租汽车司机,母亲洛丽塔有四分之一印第安血统,开设一家卖糖果的小店。艰苦的生活和繁重的负担之下,瓜亚萨明的母亲早早就过世了。而父亲微薄的收入仅能维持一个大家庭(他的母亲共生下了 10 个孩子,瓜亚萨明是长子)的基本开销,他希望孩子们都能认真读书,将来成就一番事业。家里的其他弟妹都听从父亲的教诲,而瓜亚萨明一直热爱绘画,钟情于艺术,视之为宣泄自己情感的秘密洞口。7 岁那年,他便喜欢这样一种宣泄情感的方式:把关于自己遇到的所有悲伤故事和目睹的种种艰难全部画出来。反抗成为瓜亚萨明的一种必然。违背当医生的家庭理想,挑衅传统的教学方式,而后是整个世界的黑暗面。

在“愤怒的时代”中,一张张扭曲的面庞成为他反抗的语言。《母亲》系列中的母亲手抚脸部,目光如求救般深陷,粗粝的轮廓边缘变得支离破碎。《等待》系列中男人头像和全身像被依次排列,强烈的脸部表情和无力的身体姿态夹嵌调和,心电图一般抛物进行,最后归于死亡的直线。《哭泣的女人》系列完全是手足无措的不安和惊惧。正如瓜亚萨明自己所说:“绘画,如同祈祷,亦如哭泣。”

而那些草图与画家更贴近,与之情感互诉也更生涩直接。上色之前的《地球之谴》系列,面部轮廓被隐没,五官则因此而更突出——扑面而来的鲜活让你无法避开。用力过度的阴影之下,是一望无边的恐惧。

这一时期的动荡不安,无谓的战争,人性的泯灭,对生命的无视,末日之姿的践踏,兽性爆发的杀戮,震颤了瓜亚萨明的画笔。他将受压迫人民的境遇诉诸笔下。在可控的环境之下,人类通常能很好地掩饰自我的情绪,而人性丧失的战争年代,保护色被撕开,所有的不堪全部变得露骨,瓜亚萨明毫不留情地画下这些最深切的痛楚,以脸谱式的表现主义手法,揭发战争和暴力带来的自我毁灭的罪恶。

而到了瓜亚萨明艺术创作的晚期,他把难得的暖色调留给了最后的作品系列“温柔”。悲痛、怪诞、绝望这些强烈的情感喷发在这一时期渐渐化为更坚韧的力量。这份情感其实自幼年起一直保留在他心中。“我一定会回来,请为我留一盏灯”。这是他的母亲外出时常说的话,也在瓜亚萨明心中留下了永久的回响。母子之间天性般不受阻扰的爱和理解,成为瓜亚萨明艺术理念和画作的永恒命题。

即便是“温柔”时期的作品,苦难仍然是挣脱不开的内隐桎梏。这一时期的母子形象都惊人相似,他们身上背负着历史和现世的罪,神色悲恸,却又面庞沉静,互相扶持。而《母与子》显然将母亲这一形象置入更具象化的现实思考。先是从黑洞般的眼眶窥视到深不见底的悲伤以后,你才能注意到另一只眼满怀悲悯地瞪大。母亲是给予最多爱和关怀的角色,也是承受最多痛苦和折磨的人。

瓜亚萨明早就计划好自己的一生,“我的作品实际上就是三部交响曲,在年轻时已经设计好,现在我正完成它们的创作。”当然了,瓜亚萨明清楚和平年代还不会真正到来,不然他也就不会去建造“人类殿堂”博物馆了。

母子之间天性般不受侵扰的爱和理解,成为瓜亚萨明艺术理念和画作的永恒命题

母子之间天性般不受侵扰的爱和理解,成为瓜亚萨明艺术理念和画作的永恒命题

- 上一个宝物: 日本华人生意经:开文物拍卖公司靠拼搏和历练

- 下一个宝物: 单霁翔:让文物和观众都有尊严