沈从文组曲:工作起来不管白天黑夜

晚年的沈从文

晚年的沈从文

沈从文先生(左)和本文作者,1986年1月沈从文先生家。叶稚珊摄

沈从文先生(左)和本文作者,1986年1月沈从文先生家。叶稚珊摄

沈从文先生送给作者的新婚贺礼——一个清乾隆时的“五蝠(福)捧寿”瓷盘,一只蝙蝠头上贴了一块用红纸剪成的“囍”字。

沈从文先生送给作者的新婚贺礼——一个清乾隆时的“五蝠(福)捧寿”瓷盘,一只蝙蝠头上贴了一块用红纸剪成的“囍”字。

沈从文先生送给作者的新婚贺礼——一个清乾隆时的“五蝠(福)捧寿”瓷盘,一只蝙蝠头上贴了一块用红纸剪成的“囍”字。

沈从文先生送给作者的新婚贺礼——一个清乾隆时的“五蝠(福)捧寿”瓷盘,一只蝙蝠头上贴了一块用红纸剪成的“囍”字。

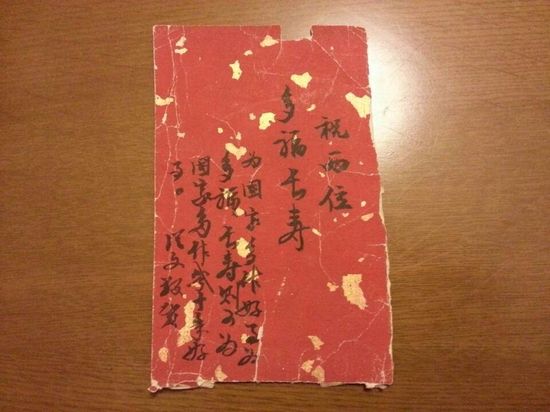

沈从文书写于朱红腊笺上的“祝两位多福多寿”

沈从文书写于朱红腊笺上的“祝两位多福多寿”

徐城北

沈从文工作起来是不管白天、黑夜的,他要追回“文革”丧失的时间,因此房中一切都是摊开的——书是摊开的, 纸是摊开的,画册是摊开的,墨盒是摊开的,连一张张的宣纸信笺都是摊开的……沈写长信,常常不是一气呵成,每写到一段儿便停下来,转而去做别的事情(包括给别人写信),等到心中萌生出新的意思,才再度继续那没完成的信件。

沈从文的房间也就十平方米,家具是老式的,大多还有点残破,毛笔、宣纸和各类文玩散乱充塞其间。成鲜明对照的,是一部簇新的外国留声机,摆在矮小的茶几上。每每与客谈话,他都要打开留声机,放起外国古典音乐。沈操着浓重的湘西口音,说话声音很轻,再加上外国音乐的忽高忽低、骤紧骤慢,所以来客能完全听懂的人并不多。沈也怪,他似乎并不要求对方完全听懂,他只是如淙淙流水不停地讲,不时伴以含义丰富而神秘的微笑。所放的古典音乐大约是他听熟了的,他谈话的节奏通常也与音乐的起伏相应和。每到一个乐段结束,沈的谈话随之告一段落。他的“收式”十分特别——总是扬起右手,掌心向上,五指岔开,水平地旋转一下手掌,再“丰富而神秘”地笑笑,于是音乐与谈话一并停歇。

一

每当沈和父母这样谈话,早已不是顽童年纪的我,便总是兴味很浓地坐在一边,悄悄地观察沈,分辨他的口音,直到能完全听懂他的谈话。记得,沈曾说过——写文章时也打开留声机,“悠扬的乐声潜入身体,钻入骨髓,然后上升到脑子里,灵感就由笔下汩汩地流淌出来。” (大意)他说得真神,我听得有些发迷,但又想,语文课本选载的那些课文,老师在讲解时,不都是强调长期深入生活的作用吗?灵感与音乐——尤其是外国古典音乐,究竟有什么关系呢?沈从不唱歌,甚至是五音不全的,他怎么就能听懂音乐呢?

我曾问母亲沈伯伯是写什么的?妈妈回答:“了不起的作家。解放前与茅盾、巴金、老舍齐名,长篇小说就写了七八十部……”

我在旁听完戏曲学院的课程之后,曾经为如何就业的事情发愁。当时国家正在困难时期,每年工作指标有限,并且总是工作选人而非人选工作。沈伯伯劝我别急,鼓励我多学些传统文化,“你正在学知识的时候,这时候不抓紧,将来想学也学不进去了”。于是,我继续读古文、写旧诗、练毛笔字、唱京戏, 同时随一位翻译家学英文。后来,他悄悄问我母亲:“我现在有挑选助手的权利,城北愿不愿意来?”

他当时在历史博物馆搞文物研究,上级允许他自选助手。我愿意是明显的,也因为我能够听懂他的话、识得他的毛笔字,这在同龄青年中是不多见的,我想,先试试再说吧。沈便让我从青铜镜入手钻一钻。于是,我按照沈提示的书目图录,跑到北京图书馆坐了一个月的冷板凳。这滋味太难受了,我好像掉进一个满是灰土和蛛网的梦幻世界,满是盘陀路,又到处有迷宫,经过撩拨和擦拭,我发现东面藏有珠玉,西边埋有象牙。我兴奋,但更焦渴,因为找不到珠玉和象牙之间的联系,更无法把它们带回到现实人间。后来,我只好对沈伯伯实话实说,他宽怀地笑了,没勉强我再干下去。那次谈话一直延续到晚饭后,沈凭窗远望,指着南天几颗闪亮的星星说:“这颗是巴金,那颗是冰心……我隐伏在地面的黑暗中,我祝他们永远明亮……”

我听得出,沈说这番话的感情是极复杂又极深刻的,但最基本的一点, 则是“羡而不妒”。

二

“文革”中有一阵儿,沈伯伯曾只身下到湖北咸宁干校,被安置在一个叫双溪的不毛之地闲住。双溪是一个区政府所在地,沈和另外两户合住在小学校一间废弃的教室,中间用芦席隔开。那两户都是老两口在一块儿,独立起火做饭。只有沈伯伯孤家寡人,每餐都要拎着饭盒去区政府食堂打饭。沈伯母则在几十里之外的同一干校的菜班当班长,别看她瘦小,干活可泼辣。于是“悲剧”发生了,越努力就越不能和沈伯伯调到一块儿。

沈肯定是寂寞的,但他很会排遣寂寞。他经常给我写信,写他拎着饭盒去打饭时的途中风景——双溪是丘陵,四周皆水,树木葱茏,长空时有雁阵经过。沈时常在这样静谧的天地之间独来独往(雁叫更增加了静谧),他时走时停,时而发思古之幽情,时而作抚今之浩叹。他依然是用毛笔在宣纸信笺上写信,写毕就寄往新疆。我在新疆收到信,一边细细咀嚼,一边把信转给母亲——当时,我父母也下到湖北的另一个干校,距沈有一两百里之遥。母亲看完,便直接写信给沈,最后却嘱咐“请转城北”……一来二去,“三地书”持续了好几年时间。

记得,我在信中曾说:“昔在东堂子胡同(沈家所住地),您曾夜数繁星,谓此系巴金、彼系冰心。城北今在祖国西陲,云暗风黑,繁星不得见矣。”沈则回信:“九霄繁星遭风欺雪裹,心中繁星则无物能消磨。”足见他与巴金、冰心友情之笃。后来,“三地书”中更传递了新内容——沈已把北京家中大量硬木家具运到双溪,因为领导曾嘱告“多带生活用品,除了煤球”。而这许多硬木家具,是抗战后从地摊上所购。沈购买此类东西与众不同,别人求新、求完整(由此取得价值),沈则仅仅注重式样、花纹,至于有无磕碰反倒不大注意——他追求的,仅仅是审美价值和对历史的认识价值。因此我每每产生如下的联想:每当打饭归来,沈由那一种大自然的难言美丽,拔身进入由芦席隔成的斗室,不能说是毫无苦痛的。但是,当他重新面对这些久经磕碰的硬木家具时,必然会沉湎进一种历史文化的难言美丽之中!两种难言美丽交织在一起,他会不会认为反而是他的福气呢?

三

“文革”后,我又在东堂子胡同见到沈伯伯。原来的房子只剩下一间,沈把这一间住室兼工作室命名为“小小窄而霉斋”。沈伯母带领孙女住在邻近的一条胡同里,两小间,每天起火做饭。沈为了集中精力工作,懒得回去,于是送饭的事就落到沈伯母身上。沈伯母晚上要照料孙女,送不了饭,所以通常是一天只送中午一顿。夏季天热,怕食物变馊,沈就经常预先服用防止泻肚的药。

沈工作起来是不管白天、黑夜的,他要追回“文革”丧失的时间,因此房中一切都是摊开的——书是摊开的, 纸是摊开的,画册是摊开的,墨盒是摊开的,连一张张的宣纸信笺都是摊开的……沈写长信,常常不是一气呵成,每写到一段儿便停下来,转而去做别的事情(包括给别人写信),等到心中萌生出新的意思,才再度继续那没完成的信件。沈有这样一种固执习惯:一方面把时间看得无比珍贵,同时又舍得向好朋友、好学生倾吐心声。每逢老朋友造访,他能抛开原来的工作,一谈就是两三个钟头,每逢学生求教、他能抛开自己正在研究的专题而为学生解答最普通的常识。这是一种怪癖,不知道能不能这样解释:他心中埋藏了深深的苦痛,解放前的文学活动不被承认,著作文稿被焚毁,无异向活着的自己身上抛撒纸钱;改行研究文物依然困难重重,尤其是“文革”中,某些过去为自己所钟爱的青年“反戈一击”,使自己怒火中烧,但在淫威下又有口难辩!如今回到北京并被允许工作,但那些整人者仍居高位,仍在纵声谈笑并伺机继续整人!自己就只能如鲁迅“躲进小楼成一统”之诗,“小小窄而霉斋”是任何人摆布不了的独裁天下!就是要摊——把一切都摊开,摆得乱乱的,叠得高高的,谁管得着?自己不愿上街,不愿听到样板戏、造反歌和红色标语,自己把自己关在书斋里,尽管“窄而霉”,可自己看上去无异于古色古香,且有规律可循!因此,中午要老妻送饭,晚上足不出户,见“没话人”半句嫌多,见“有话人”千杯嫌少,这岂不是成为顺理成章之举!

四

1975年,我结婚了。妻子是北京人,运动中随父母去河南干校,在那里招工进厂。我当时仍在河北固安县教书。这样的联姻,前途未卜。

来祝贺的亲友不少,贺礼大多是枕巾、被面、茶杯、暖瓶、床单等实用之物。沈伯伯也来了,他的礼物可谓独出心裁——一个清乾隆时的“五蝠(福)捧寿”瓷盘,一只蝙蝠头上贴了一块用红纸剪成的“囍”字;另外,在一块拳头大的朱红腊笺上面,用他潇洒的行书写了如下字句:“祝两位多福多寿”。这两句的下边,又用小字做了注解:“为国家多做好事为多福,长寿则可为国家多做几十年好事。从文敬贺。”

应该说,沈伯伯这份不同寻常的贺礼及贺词,使我的婚礼升了格,并且定下了基调。

几年之后,我调回北京,和沈伯伯的联系更多了,父亲的一位老朋友、上海电影厂的一位著名导演,表示想把沈老的小说《边城》搬上银幕。沈老得到消息,一方面表示感谢,同时又显示出不可思议的淡漠。改编本还没有诞生时,沈伯伯在给家父的一封信中,就表示出对于“地貌已变”的巨大忧虑:

照最近的新闻报导,王村下面的风滩已改为发电二十五万千瓦的大水电站,那里两岸最美的景物,大致已全部永远淹没在水中。茶峒渡口已有个大桥,日有上千大小汽车往来。就我二十年前记忆,具有相同或更好看渡口背景的还真不多,一是沅陵附近马蹄驿(上官庄)村子,若值秋冬之际,四周山色红紫烂漫,简直像一件人间奇迹。即宋人最高明画迹中亦不及万一。另一是距自治州仅二三十里的张八岩,同样是一泓清水,四周远近山色红紫烂漫,最难得处,是一个渡口和小船,简直还保留千年不变。可是事实上这二十年人为变化,看来也早把原有景色的静谧,完全改变成乱哄哄生产区了……我估计受时间影响所失去的,肯定还不止这些。即留下的自然景物,部分虽不易变化,但成为公式新型红砖建筑,一排排既不适用、又不美观的玩意,却必然到处存在,就使人毫无办法处理它!

五

沈伯伯病了——在他的《中国古代服饰研究》出版之后,在他赴美探亲讲学之后,在由国外向着国内传递的“沈从文热”兴起之后。他几度住院,得到了力所能及的正规治疗。然而病魔却没有退却,第二次脑血栓发作后半年,他已然不能行走和讲话,当被抱坐在轮椅上,头也无力地向胸垂落。西医已没有办法。老朋友和弟子们见了,只能在心内默默叨念:“至多只几个月时间了,可怜的人……”

这时,南京来的一个年轻中医开始对沈治疗。他叫吴宗宁,南京人,“文革”中在苏北乡下插队,恰与沈伯母的一个晚亲在一块儿。吴偶然读了一本沈的小说,便敬仰沈的为人和才华。后来回到南京,吴便在一个粮库的医务室当医生。吴是个“怪人”,喜欢哲学,喜欢与有思想的人进行海阔天空式的探讨,习惯从各个角度对病人进行辨证治疗,其手法和道理常常是出乎常规的。他开的方子,一般中医看了连连摇头,因为毫无道理可言;高明中医看了连连点头,因为无懈可击。他专治疑难病症,专接被大医院“判处”了死刑的患者。也奇了,有一些这样的患者居然就在吴的手中“起死回生”了。吴的名声开始飞扬,甚至叶帅病危之际,中央曾从全国召集来十多位有“绝招儿”的草泽医人,其中竟也有吴这个后生晚辈在内……

沈伯伯第一次脑血栓时,吴闻讯就赶到北京“毛遂自荐”,可沈家不敢让他“上手”,原因是谁也想不到的——沈当时头脑还清醒,他根本不相信中医!即使如此,吴也毫不气馁,默默观察了好些天,每晚就和沈的儿子挤睡在一张单人床上。脑血栓第二次发作,沈已整日昏沉,大医院也毫无办法,于是沈家这才同意吴“试着来吧”。

吴的第一剂药“渺小”得惊人,一种小儿常用的什么“散”八分钱一管。为的就是解决沈排痰的困难。以往大医院为了解决排痰,请了多少专家会诊,把多少种复合治疗方案研究来研究去,最后终未见效。如今不料这一“散”下去,居然灵了,痰没了。以后的治疗过程不必详述,但奇迹终于发生——沈有了精神,头能够抬起并可以自由转动,慢慢恢复了讲话能力,慢慢能够下地行走……

吴与沈的关系是奇特的——因为沈不信中医也拒服汤药,吴便从南京购买中药药材(一为保证货真质好,二为价格相对便宜,因沈服中药从不报销),制成粉剂装入胶囊。沈则“不辨中西”,糊里糊涂服用下去。吴每年都在季节转换时来到北京,住在沈家一段时间,白天只默默观察沈(大约就是“望闻问切”中的“望”),夜里,则利用沈家丰富的藏书武装自己。据说,他从书架上抽出一本《马尔萨斯心理学》,认真读了,又推荐给沈。那是一个早晨,沈坐在藤椅上,一个小时居然静静读了十几页……总之,在沈生命的最后几年中,他习惯家中不时出现这样一个“常客”。他安之若素地让吴给自己针灸,也许知道胶囊系吴所制,但不承认吴是自己的医生,更不相信自己一天天的进步是吴的医术所致。但沈确认吴是个好人,是个奇人,是个有思想的人,是个谈得来的后辈,总之,相信吴是个朋友……

沈的好转,赢得了许多老朋友对吴的尊敬。出于礼貌,许多人这样问吴:“您有家传吧?”“没有。”“您肯定是学医出身。”“我没上过大学, 只当过赤脚医生。”“您在什么医院工作?”“南京一个粮库的医务室。”“您如今……(想问工资、级别、职称之类,却又不好开口)”吴却一眼看穿,坦然相告:“我是工人,工资级别四级半,连初级职称也没有。”说罢便直瞪瞪地望着对方。

老朋友们惊异了,马上也感动了,因为眼前秉性奇异之人,和从文在自传中的“小学学历”“生性顽劣”等语如出一辙……

六

沈老去世之后,我到沈宅借了那本沉甸甸的《中国古代服饰研究》,准备回家细读一番。我心中总有个不解之谜:为什么这本书在国外获得盛誉之后,国内对沈还有一种“只有资料、没有观点”的背后议论?

当我拭净书桌、随即展开这本书的目录时,不禁有些吃惊,它不像我预期的那样——是一部总论,讲服饰与经济、政治、文化的联系,笔法纵横捭阖,时有宏论警世;然后才是分门归类的图录及简短说明……沈摈弃了常见的这种“大手笔”写法,全书一上来就是一幅幅的图录及其说明,彼此之间并没有“系统”存在。

我沉吟了片刻,随意翻阅着。我翻到“七五·簪花仕女图”一页,我晓得这幅世传“唐周昉画”的名作。我是从唐诗开始接触古典文学的,近年编写京剧剧本,又翻阅过新、旧唐书,于是我就潜心阅读起沈的两千字说明。因图录仅是全画的一个局部,所以沈先约略介绍了画的全貌和作者。然后,沈集中笔力分析这幅画中的仕女服饰,有种种违反时代的漏洞,最后得出“此画是宋人(或更晚)据唐人旧稿而作,头上的花朵是后加的,项圈且有可能系清代画工增饰而成(清《皇朝礼器图》中有完全相同式样的项圈)”的结论。沈推导结论的办法,用的是系统论的办法——先单项再组合。单项,比如仕女所戴花冠,沈指出妇女花冠自唐中晚期直到北宋的发展历史,并附印历朝花冠式样作为佐证。组合,指出“蓬松义髻、上加金翠步摇已近成分配套,完整无缺。头上再加花冠,不伦不类,在唐代画迹中绝无仅有”。

我深深叹服了。方法是科学的,观点是明确的。尤其是在发现了“衣着材料和背景花木时令矛盾”、“衣上花纹平铺,和人身姿势少呼应”及“有的内衣且作红地蓝花大团窝缬”种种弊病之后,并且在推翻了周系此“千秋名画”作者之后,沈并没有高兴地大声疾呼,宣布自己取得了如何重大的科研成果。我觉得,沈的这种态度,就丝毫不低于他的发见价值。沈做学问是有观点的,但是内涵在短短的说明中。或许他认为,把问题搞明白、说清楚了,就是有了学问。■

(作者系文化学者)

- 上一个宝物: 吴昌硕:先生者 文人也

- 下一个宝物: 王宁德:不能腾空而起也要离地三尺