子女眼中的书法大家王蘧常

父亲于1989年10月25日去世,至今也已有26年。但我们对父亲的思念,却丝毫也没有随着时间的推移而有所减弱。

今年农历五月初六(2015年6月21日)是国学大家、书法大家王蘧常先生115周年诞辰。王蘧常书法尤以章草驰名海内外。虽然书法对于王蘧常只是“自幼即笃嗜”,然而,书法之道就如他做学问一样,学有师承,功底深厚。《东方早报·艺术评论》本期除约请王蘧常先生子女与弟子撰文外,还首次刊出其自传释文。

王蘧常晚年在读书

王蘧常晚年在读书

今年农历五月初六,是我们父亲(王蘧常先生)的115周年诞辰。父亲于1989年10月25日去世,至今也已有26年。但我们对父亲的思念,却丝毫也没有随着时间的推移而有所减弱。

一

现在不少年轻人知道父亲王蘧常的名字,是因他的书法、他的章草。其实,他首先是一位孜孜以求专攻子、经、史、文的学者,一位谆谆教诲乐育英才的教授。他只爱学术和读书,常说“有书万事足”;他也自认为只会教书,一生所愿就在教书育才。这一志愿可以说在青年时代就已确定。

他中学尚未毕业,因病休学了两年。等病好后,年龄已大。我们的祖父和伯父就开始考虑让他报考大学。此时正值杭州法政大学招生,祖父便要他去投考。他心里不愿意,但父命难违,勉强赴试。据他自己回忆:“作文题为‘述志’,我乃借题发挥,极言不愿从宦海中讨生活,又备论其风波之险恶。”“得官则其门若市,失官则门可罗雀,人情变幻,尤所难堪。吾父吾兄已备尝之矣,我能继其覆辙乎?乃所愿学孔子之教人与孟子之得天下英才为乐。今违愿而来试,则以父兄之命,如能玉成,幸甚幸甚。” 那时法政大学的校长是伯父的故交,因此祖父叫伯父走访,询问是否录取。校长便出示父亲的考卷,边笑边说:“从来试卷,无此奇文!余将成全令弟。”伯父大出意外,然也只能苦笑而已。

1919年秋,唐文治先生在无锡创办国学馆(无锡国专)。唐文治先生曾奉清帝之命随亲王载振出使英国,参加英王爱德华七世的加冕典礼,并考察教育、文化事业。离英后又赴比利时、法国、美国、加拿大和日本谒见总统、国王,并作考察。可知唐老先生见多识广,明世界之潮流,非一般耆宿硕儒所能望其项背。他在母丧后援例丁忧辞官。后于1907年担任上海高等实业学堂(南洋大学、交通大学前身)监督,即校长,任职十四年,成绩卓著。1920年,因目疾日深而辞职。他创办无锡国学馆,得其同年当时大总统徐世昌襄助,馆生毕业待遇出路优厚,名额二十四人,不拘年龄。父亲当时顾虑录取不易;即取,又恐引入宦途,有难色。祖父便正色说:“唐先生天下楷模,汝乃不乐为其弟子耶?毋自误!”不得已,遂赴考。不料与试者多达一千五百余人,且多年大头发斑白者,不觉为之气短。试题两个:一是於缉熙敬止论;二为顾亭林先生云拯斯民于涂炭,为万世开太平,试申其义。父亲一考而成,及发榜,得录取。

自此,父亲成为唐文治先生的学生。父亲认为他在无锡国专时受教于唐文治先生“至深且大”,他后来的学术研究“稍有成绩,多为唐先生之所教”。毕业之后他留校任教,开始了长达六十年的教书育才生涯。

父亲30岁被聘任大夏大学国学系教授,以后又先后任无锡国学专修学校教务长、之江大学历史系教授、交通大学中文科教授(解放后还曾任中文科主任教授)、暨南大学中文系教授、中国文学院副院长及复旦大学中文系、哲学系教授。

其间,特别值得一提的是,1940年代,唐文治先生因年迈体衰,无锡国专实际上的校务和教务几乎全由父亲一人肩负。父亲为不辜负唐校长之重托,并向数百名学生负责,殚精竭虑为办好学校而苦斗。他深知培育人才,端赖名师,故先后延请了许多热心教育而又卓然成家的学者,如请周予同先生讲授经学通论,周谷城先生讲授中西通史,蔡尚思先生讲授中国思想史,唐庆诒先生讲授中西文学批评,郝昺衡先生讲授中国文学史,胡士莹先生讲授词学研究,王佩诤先生讲授曲学研究,张世禄先生讲授音韵学,胡曲园先生讲授中西哲学史和逻辑学,朱大可先生讲授基本文选,童书业先生讲授古史研究,鲍鼎授先生讲授说文选讲和甲骨文、金文研究。只要看一下这份名单,就可以知道父亲当时聘请的都是造诣极深的一时名流。有时为了请到一位名师,父亲不惜亲自登门造访,虽至再至三而不厌。至于经费拮据,则更是伤脑筋的事。往往到学期终了前一月,教职员工薪水还无着落;父亲便不得不奔走于富家巨绅和私人银行之间,募捐借贷,以渡难关。有时经费筹措不到,父亲不愿惊扰唐校长,自己却急得连续几天夜不成寐而神色异常。有意思的是,父亲当年聘请的国专教师,许多后来都到了复旦大学,成为复旦文科各专业的名教授和学术带头人。

在考入无锡国专之前,父亲还曾先后问业于近代历史上著名的大儒沈曾植先生、梁启超先生和康有为先生,他们都为父亲后来的学术发展乃至书法风格的形成指明了一条“毋走常蹊”的道路。

沈曾植先生为父亲的外族叔祖父,号寐叟,父亲称“四公”,是清末民初的著名国学大师和近代杰出的书法家。父亲十八岁那一年,寐叟先生自上海回故乡嘉兴。他与祖父经常来往。父亲早就听说沈老的盛名,对他敬仰如泰斗,从此经常荟集疑难问题及治学之法向老人请教。沈曾植先生的谆谆教导,父亲终身不忘,其后纂秦史、学章草、作文作诗,多渊源于此。父亲对先生一直眷念不忘,曾竭尽心力编写《沈寐叟先生年谱》,数易其稿,最后成书由商务印书馆出版。

此后,祖父又命父亲问业于梁启超先生。梁启超先生有天下大名,与祖父同年,祖父极称其“为学日新不已,真足顽廉懦立”。父亲多次向他请教子学与史学。父亲认为他几十年后为学生讲儒学,“犹无以易此也”。梁启超先生又为论先秦诸子,必先明流派。他后来撰写《诸子学派要诠》及《先秦诸子书答问》,“皆造端于此”。甚至“他日立志拟作秦史,妄欲于旧史陋习有所刷新”,也实由梁启超先生“高论启发之”。父亲对梁启超先生一直十分敬重。1958年,正值戊戌变法60周年,父亲应人民文学出版社之邀,抱病编著《梁启超诗文选注》,一个重要原因就是出于对梁启超先生的崇敬与感激的心情。

父亲与康有为先生的首次会面是在沈寐叟先生的沪寓。当时,父亲才19岁。他带了临写的《爨龙颜》碑文去请沈老教正。正好以戊戌变法扬名于世的康有为先生也在座。当他得知父亲带了书法习作“请四公批改”时,便对沈老说:“四兄,让我来代劳吧。”南海先生(因康是广东南海人,所以世称南海先生)看了父亲的习作,连连叫好,一口气批了四十八个圈。他又回头对沈老说:“咄咄逼人门弟子。”沈老听了,脸色一沉,便说:“休要长了少年人的骄气。”原来南海先生引了宋代赵庚夫题曾几《茶山集》的诗句,将沈老比作曾几,而把父亲比作陆游;而且诗中“咄咄逼人”四字又是卫夫人形容王羲之的话,这是又把父亲比作王羲之了。因此,沈老觉得过分,便发话阻止了。南海先生对父亲实在厚爱,后来又邀父亲到他在上海愚园路的住宅“游存庐”去玩。他让父亲看了许多他收藏的法书名帖、金石鼎彝,使父亲长了不少见识。父亲告辞时,南海先生还一直送到门口。父亲始终尊南海为师。1986年,香港中文大学举办南海先生遗作展览,请父亲为此题词。父亲书联以颂:“尊碑广艺舟,金鍼天授,纲举目张十七日;大同称宝典,玉音神会,薪尽火传三千年”。

二

在庆祝父亲“从事教育工作、学术活动六十五周年暨九十寿诞”的活动中,有一副贺联写道,“门墙万丈仰弥高,弟子三千尽俊豪”,十分贴切地描述了父亲一生耕耘教苑、硕果磊磊的成就。他的学生中有的担任了重要的领导职务,更多的成为国内外的知名学者、专家。在那次活动中,复旦大学前校长谢希德教授、上海交通大学前校长朱物华教授和时任校长翁史烈教授都亲临祝贺。

王蘧常书对联

王蘧常书对联

王蘧常书对联

王蘧常书对联

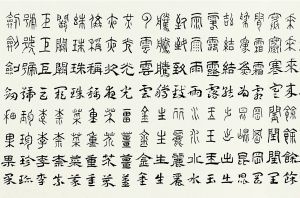

王蘧常书《四体千字文》(局部)

王蘧常书《四体千字文》(局部)

父亲专攻国学,所以他的著述也主要集中于子、经、史、文方面。

父亲的第一本著作《严几道年谱》在民国二十五年(1936年)由商务印书馆出版。父亲十五岁时即开始读严几道先生所译的《赫胥黎天演论》,十分喜欢。遇不解之处,则翻字典注其旁;又观其他译本,如《群学肄言》、《名学浅说》等。年龄稍长,又读严先生所译《法意》、《原富》诸书,毅然草创其年谱。粗具首尾,即呈正于张菊生先生。张菊生(元济)先生,著名出版家,与我们祖父为清光绪己丑科乡试同年中举,时称年兄弟。父亲幼时即闻祖父对他讲述张菊生先生的德行,十九岁随祖父拜张菊生先生(父亲称其为年丈)于上海极司非尔路寓所。此后,当年丈见父亲所呈《严几道年谱》稿,不但许可,而且将严几道先生的后人及弟子介绍给父亲,使父亲所得颇多。经收集补充,《年谱》稿居然成巨册,然后精简删减其十之三四,誊清后又呈正于菊生年丈。隔数天,又往请教。年丈说:一书之成,辛勤乃至此乎?我当为汝付印。于是,《严几道年谱》便在商务印书馆出版了。

菊生年丈又启发父亲作老师沈寐叟(曾植)先生的年谱。寐叟先生著述丰富,但多未发刊,且多散失,搜集资料之难,更甚于《严几道年谱》,历时也较长。其初稿曾登于商务印书馆所办的《东方杂志》中,引起海内学者的广泛兴趣,多人予以纠正与补充。最后,又呈正于菊生年丈,得以在商务印书馆出版。这两本年谱后来又在台湾再版。

自1925年至1926年在无锡国专任教时,父亲即讲授诸子研究的课程。从1927年春开始,父亲对诸子学说作了系统研究。次年,他又为大夏大学高等师范科讲授先秦诸子学术。课程结束后,他对所编讲稿作了整理,并呈梁启超先生教正。梁先生复信嘉勉,并为书稿定名为《诸子学派要诠》。此书并附《先秦诸子书答问》在民国二十五年(1936年)由中华书局出版。

除前所述编注《梁启超诗文选注》外,1965年应上海古籍出版社的前身——中华书局上海编辑所之约,父亲又开始辑注顾亭林诗集。父亲十分钦佩顾亭林的气节,以此作为自己的榜样。他后来在《顾亭林诗集汇注》一书的前言中指出:“炎武身处危境,值文網峻严之日,却敢于奋笔直书”,“三百年后读之,尤令人神往,对他肃然起敬!”顾亭林于抗清斗争的低潮岁月中,提出了“保天下”的重要主张,后人把它概括成为“天下兴亡,匹夫有责”这句响亮的口号。父亲对此推崇备至,并以此为一生自勉的座右铭。父亲认为这一主张是将“忠于一姓”扩大到忠于国家民族,且从上层看到了山野之民的力量。父亲说顾氏“这一口号遗响所及,在近代历史上不仅震荡了辛亥革命,而且激励了抗日战争,即在将来,也必会有深远的影响”。父亲辑注顾亭林诗集,初着手即广集史料,又收罗顾氏诗集至十余种版本、钞本。他认为以此诠释诗句,能比较确切。在辑注过程中,他也遇到有的诗句意思隐讳,百思难解;或所言时事无史料可徵;或旧注误诠而不符诗旨。他甚至为了一两句诗就要苦思数日,认为 “我注其诗,当为其负责,不让一字一典放过”。父亲勘正旧注数百条,补注旧缺数百条。汇注顾亭林诗集,父亲还请老朋友、过去的学生与同事吴丕绩先生担任标校工作。到1966年上半年,《顾亭林诗集汇注》杀青,交稿于中华书局上海编辑所;此后不久,“文化大革命”的恶浪逐渐卷来,此书当然便不可能如期出版了,直至1983年才由上海古籍出版社正式出版。

1981年湖南人民出版社《中国历史文献研究集刊》第二集刊登了父亲所撰的《荀子新传》,估计是父亲在1979年至1980年所写。据父亲的研究生李定生先生回忆:“《荀子新传》和《史记·荀子列传》相比,有天壤之别。《新传》不但正《史记》之误,而且完整地记述了荀子行事履历及思想。”他又说,“这样的‘新传’,只知历史,不深荀子哲学,对荀子书没有研究的写不出;只知哲学,而不知历史者也写不出来。”

说到父亲的著述,不得不提秦史。父亲幼时就喜欢听祖父讲述历史故事,常常听得入神。后来进入高小,每次历史考试都得满分。进入中学,听祝靖远先生讲授历史课,开始读马骕《绎史》。父亲在进入无锡国学专修馆之次年,偶然在常州一书摊上购得《尚史》,由此萌发了纂夏商周三代史之初志。经过刻意努力,关于夏朝,粗成“夏礼可征稿”二卷;关于商朝,先后撰成世纪、本纪若干卷、人表一卷及典墳志一卷等。其中,商史世纪本纪、汤本纪及典坟志先后发表于无锡国专年刊及大夏大学年刊上。王国维先生很赞赏父亲的著述,在他老朋友孙德谦先生(精研经史,历任大夏等大学教授,曾为父亲秦史稿作序)面前称父亲为“王三代”。正当父亲兴致勃勃地纂写三代史时,却有一人出来反对,而且不是别人,正是祖父。祖父说:“三代史体大,非汝才所能胜。”祖父劝父亲还是纂秦史:秦结三代之局,而其史自古无专著,汝能为之;明二千年建制所由,补十七史断代之缺,亦盛业也。父亲深感“知子莫若父”,决心遵照祖父吩咐去努力,这便是父亲数十年矢志不移纂秦史稿之发端。父亲打算先撰长编。他想起倪端著《六艺之一录》时发动亲属相助,便在暑期中找出数十种古籍,分给弟妹及侄儿、侄女阅读,要求他们不论理解与否,凡遇“秦”字即抄录。不出二月,便得抄本十余册。摘录虽然芜杂,然而经过父亲细心剪榛摘秀,收集到丰富的史实素材。在此基础上,父亲写成长编及纪传文若干卷。不料军阀混战频仍,长编初本竟毁于兵燹,而纪传又丢失于迁徙途中。幸而长编尚存清本,父亲又据此补写纪传,并不灰心。此后,父亲虽忙于在校授课或教务管理,仍不忘秦史稿之成,时断时续。父亲积多年心血写出秦史稿,想不到在“文化大革命”十年浩劫中又难逃厄运。工宣队带了学生红卫兵来我家“除四旧”,竟把秦史稿的绝大部分撕成碎片,只有第一册因置于一个壁橱中而得幸免。父亲收集残片,心如刀绞,如抚病子,且几乎完全灰心。直到1976年秋“四人帮”垮台后,父亲感到国家开始勃然有生气。便又拿出劫后余存的秦史残稿,举炳烛之光,次第补苴。那时父亲已年近八旬,仍以驽马十驾自励,相信“杀青终有日也”。然而,父亲毕竟已年届耄耋,且多病,精力日衰;母亲的病又使他心忧,这些因素使他纂写秦史的进展日渐放慢。到1987年母亲病逝之前,他成稿五十余卷,其中“纪”有六卷,“传”有三十五卷,“表”与“考”共十余卷。至此,“纪”和“传”已经完全,“表”与“考”尚有几卷未完成,尤其是“考”,尚缺六卷。母亲去世后,父亲的心情一直很坏,对秦史稿未再有大的增补。父亲去世以后,他的朋友、学生和我们子女都想逐步整理、出版秦史稿,以完成他的遗愿。以后我们先后请父亲复旦大学的研究生、无锡国专的学生齐心合力,历经数年终于将父亲的手稿整理、誊清、校核完毕。2000年6月,在复旦大学哲学系举行父亲诞辰一百周年纪念会上,时任系主任吴晓明教授宣布,复旦大学哲学系将同上海古籍出版社协作出版父亲的遗著《秦史》。到2000年12月,《秦史》终于正式出版。

三

父亲为我们深深爱戴,也特别为后人所怀念的,还有他的人格与人品。

父亲一生爱国,清正廉明、刚直不阿、嫉恶如仇。八年抗战期间,当中华民族处于危急存亡之秋时,他奋笔写下了许多呼唤抗日救国、歌颂抗日将士和英雄的诗歌。1931年9月18日, 日寇制造“九一八”事变,突袭沈阳,不久即占领东三省。父亲对入侵的日寇义愤填膺,12月16日就在《申报》发表《旅顺义丐传》,表彰一位化身乞丐而巧计毙敌的青年。接着在12月18日《申报》上又发表《宁陵赵君传》,表扬忠勇义烈。1932年1月28日,日寇进攻上海。当时驻守上海的十九路军,在蒋光鼐、蔡廷锴将军率领下奋起抗敌,时称“淞沪抗战”。父亲写了《滕将军传》刊在4月10日《申报》上,表彰吴淞要塞参谋长滕久寿将军率部英勇杀敌而殉国。1937年8月13日,日寇在上海发动大规模进攻。中国军队在人民抗日热潮推动下,浴血奋战。父亲作《哀宝山》,纪念宝山失守。后又作《八百孤军》,颂扬谢晋元团八百壮士死守四行仓库的壮烈事迹:

上海国军西撤后,惟八十八师第五百二十四团团副谢晋元、营长杨瑞符,率所部八百人,苦守闸北四行仓库不退。屋颠破碎,国徽尚

飘扬空际。余隔河载拜,挥泪赋此。

飞角长围势已成,伤心棋又送残枰。

三军鼓早声如死,百战身犹力似生。

要使国家留寸土,不辞血肉葬同阬。

凄凉十丈青红帜,賸照残阳万里明。

父亲一面以诗、以文为武器颂扬爱国抗日的精神,另一方面又大凛然,身体力行保持民族气节。1940年春,汪精卫等在南京建立依附日寇的伪中央政府。父亲在无锡国专求学时的一名老师——陈柱尊氏,出任汪伪政府在南京设立的伪中央大学的校长。陈氏几次来函来电,邀父亲去担任该校文学院院长。虽然父亲过去对陈氏很尊敬,但是父亲认为在汪伪政府主持下的伪中央大学担任高职就是出任伪职,就是丧失民族气节,因而断然拒绝。陈氏又来信劝从,父亲便作《节妇吟》以代回函,陈氏一见此诗,便知父亲志坚不可摧,遂将文学院长一职给他的另一学生。

1941年12月8日,日本帝国主义发动太平洋战争后,便占领上海租界,上海的“孤岛”状态随即被粉碎。次年之江文理学院关闭,大夏大学及光华大学附中亦被炮火毁坏而关闭。父亲唯一尚能任职领取薪水的只有交通大学一处。那时交大借用租界内的震旦大学校舍上课,寒假后以私立南洋大学名义苦苦撑持了一学期,又提前放暑假。日伪的魔掌终于伸进交大,暑假后以“国立交通大学”的名义(即伪交大)开学。父亲与陈石英、裘维裕等共六名教授,坚持民族气节,誓不同流合污,愤而辞职,此即当时轰动上海知识界的“反伪离校六教授”,突出显示了当时爱国知识分子的风骨和正气。

自“九一八”以来,尤其上海租界被占领后,全家生活即陷入困境。反伪离交大后,父亲便无一处任教之职,更是毫无薪水收入。在敌伪统治下的恐怖气氛也一直笼罩着我家。“九一八”事变以来,父亲写了不少文章诗词,发表在报刊上,宣扬抗日,鼓励士气民心;后来又反伪离交大,为此几次收到汪伪特务的恐吓信。可说直到日寇投降,我家每天都提心吊胆。父亲在《致吴子馨教授书》一信中就记述了当时的心情:“然野性不可测,终思舍此而去。惟一家十余口,盖臧无十日粮。上有七十龄之老母,下有待哺之乳儿,去亦大难。”吴子馨即吴其昌先生,著名文史学家,与我父亲及唐兰先生合称“国专三杰”。可见当时父亲之艰难,简直连死的心都有,但他始终坚韧不屈。虽然如此贫困,父亲对人却说:“行心之所安,虽苦也甘。”母亲也说:“生活困苦是小事,民族气节是大事。”她深明大义,一心支持父亲的爱国行动。

抗战胜利后,国民政府教育部通令荐举教育界抗战有功人员。唐文治先生推举父亲,并亲自为作荐举文,称父亲“始终不畏强圉,仍作表扬忠义文字。并领导生徒,沆瀣一气,张春秋之直笔,挽沦海之狂澜。两却伪聘,大义凛然”。1946年5月,父亲荣获国民政府颁发的胜利勋章,旋被教育部聘为各大学教授、副教授升等文哲著作审查人。后来,父亲把在抗战期间所写诗、文结集编成《国耻诗话》和《抗兵集》两部书稿,分别于民国三十六年和三十七年由新纪元出版社出版。

父亲一生从未参加任何党派。我母亲的堂兄、时任中国民主同盟领导人的沈钧儒先生(解放后历任最高人民法院院长、全国人大常委会副委员长、民盟中央主席等职),在抗战胜利后曾约父亲长谈,力劝父亲加入民盟,为在中国实现开明、廉洁和民主的政治而出力。父亲直言回答,自己只会教书,对政治和党派斗争一窍不通,对政治活动也毫无兴趣,因而难以从命。解放后,民主同盟已成为民主党派之一。在民盟上海组织中任骨干的沈钧儒的子侄辈中,又有人来动员父亲加入民盟。父亲回答说:“当年衡山二哥(即沈钧儒)劝我参加民盟时,有被国民党逮捕之危险,我因对政治不感兴趣而谢绝。现在民盟已成为公开的民主党派,我若参加便是对不起衡山二哥。”后来,父亲对我们说,总算找出理由来谢绝他们的热情邀请。父亲又说:“我教了一生一世的书,对无论什么党派和政治活动都一无兴趣。”父亲在无锡国专有一位交情不浅的后届同学张寿贤先生,时任国民党秘书,后曾先后任南京市政府秘书处秘书长,内政部常务次长、国民党副秘书长,国民党纪律委员会副主任委员,交通部政务次长等职。他对父亲的崇高气节十分钦佩,抗战胜利后到上海来看望父亲,见我家生活清苦应该改善,又觉得父亲的德才应有更多发挥,便邀父亲到国民党中央机关报《中央日报》任主笔。父亲一听便摇手,并说:“我只会教书,不会办报,尤其不会办党报。”张先生又说:“你不愿办报,可能也不愿离开上海,那我介绍你到上海市教育局担任高职吧。”父亲虽然感激他的好意,但不愿接受他的推荐,对他说:“我不会做官,也不想做官,我只喜欢教书。好在我已返回交大复职,还可在其他大学兼课,生活已不成问题。”

父亲自青年时代起就想避开政治风云,可惜,许多时候对政治是想躲也躲不开的。解放以后政治运动一个接一个,“文化大革命”更如铺天盖地的恶浪。他不无感慨地说:“我从不参与政治活动,后来连社会活动也不参加,竟仍不免受抄家之辱。” 那时,还不断有一些所谓的专案组调查人员,拿了官方证明信来找父亲调查他的老同学、老同事、学生或亲友的“问题”。当他们一提起审查对象时,父亲总是说:“熟极。”问起父亲的印象时,父亲总是说此人书教得好、有学问,或读书成绩好,或为人正派。这些当然是调查人员不想听的。他们马上切入正题,要父亲谈审查对象的政治历史问题,或点明问题要父亲证实。父亲往往对此瞠目无以对。此时,那些气急败坏的专案组人员便会粗暴地训斥父亲:你不是说对他熟极吗?怎么会不了解这些问题呢!你是想包庇他吗?你要考虑后果!

父亲一方面嫉恶如仇,另一方面对学生、对亲友又关爱有加,悉心照顾。他总想把自己所学完全传给学生,让学生不仅有成家立业之本领,而且对国家、社会多作贡献,成为栋梁之材。他在讲课时,常常谈到做人之道,对此更是循循善诱,言传身教。他对清寒子弟尤为关心。为了使他们能得到学校或私人提供的助学金与奖学金,他常常不顾疲劳奔走于校内外。为了帮助学生毕业后谋职就业,他发函、走访,仆仆风尘,在所不辞。毕业多年的学生遇到困难而来求助,他会热诚相待,不顾自己家庭的拮据而倾囊相助,或将自己的衣服赠与学生御寒。特别是在历次政治运动中,学生遇到委屈或受到冲击、迫害来向他倾诉,他都是怀着满腔的同情来劝慰他们,并尽力给予支持。解放前,他还掩护了好几个受到追捕的从事地下工作的学生。亲戚朋友中,时不时便有人在政治运动中受迫害,他们被戴上“帽子”,从此抬不起头。对于他们,父亲只觉得很同情,从来不懂得要划清政治界限,遇到他们时仍像以前一样热诚相待,甚至会更加热心地问寒问暖。他的为人得到学生和亲友的一致敬重。“文化大革命”结束后,许多曾被打成“右派”或受到种种迫害的学生都纷纷打听父亲的情况,从全国各地特地找到上海我们的家看望父亲,并从此一直保持密切的关系。至今,还有父亲的学生,年届九十多岁,一再对我们说:“王老师、王师母对我,如同我的父母!”

四

父亲的书法久已闻名于世,尤其是他的章草,国内外评价都极高。其实,书法对于父亲,用他自己的话说,只是“自幼即笃嗜”,一种爱好。

他小时就爱好写字。八九岁时,见家藏爱新觉罗永瑆帖,觉其刻尽清秀,就临摹此帖。祖父看见了,便说:前人讲到文章,有阳刚阴柔之说,“阳刚之美,如霆如电,如长风之出谷,如崇山峻崖。阴柔之美,如云,如霞,如烟,如幽林曲涧,如珠玉之辉”,写字也有阳刚阴柔之美。欧阳询、颜正卿得阳刚之美,虞世南、柳公权得阴柔之美,皆根于他们的本性。你性格偏刚,可取法于欧体,便授以欧阳询的《九成宫碑》。这就是父亲学习书法的植基之始。后来,祖父又授以唐拓王羲之的《十七帖》影本。父亲当时因患疟疾辍学卧床,不能笔摹,便以手指画被,这便是父亲学草书之始。又一日,父亲的大哥铭远先生自外地回嘉兴,见父亲临摹欧阳询的《化度寺碑》,便说:“为何犹守着唐人,唐人从晋南北朝来,奈何沿流而忘其源。且唐名碑多缺失或翻刻,不如北碑皆新出土,且无体不备。”就授以《张猛龙》、《郑文公》两碑帖。父亲当时怕违背父亲训示。伯父又说:“《猛龙》得阳刚之美,《文公》得阴柔之美,亦合父训也。”祖父得知后果然不反对。这便是父亲学习北碑之始。父亲十九岁时,拜沈寐叟先生门下。寐师知父亲习《郑文公碑》,见所临摹之书,不说可否,就书《郑文公碑》的辞首六句,父亲见了大喜。寐师又指授用笔用墨之法,父亲如“航大海之得南针”。

可见,他的书法之道就如他做学问一样,学有师承,功底深厚。正因为此,父亲的书法才能达到极高的境界。也正因为此,父亲的书法正、草、隶、篆,大字、小字全都非同寻常。他曾有六年的日记,全部都用篆文书写,可惜“文化大革命”期间都被毁了。抗战胜利后,在交通大学校园内曾树立过一座“杨大雄烈士殉国碑”。碑文开首勒有“昆山吴保丰敬撰嘉兴王蘧常敬书”。吴保丰先生,系抗战胜利后的交通大学校长;其实,碑记由父亲一人亲撰亲书,吴保丰校长仅署名而已。杨大雄是交通大学学生。在日寇于1941年冬侵占上海租界区后,他投笔从戎;在抗战胜利前两个月,在收复柳州之役中壮烈牺牲。抗战胜利后,交大师生、校友均引他的英勇殉国事迹而自豪;为永留纪念并激励后起学子,议决为杨大雄烈士立碑,由学生自治会负责人吴耀祖(亦为父亲学生)设计并主持其事,父亲被请撰碑文并作书。父亲所书之“杨大雄烈士殉国碑记”,是难得留存于世的大字楷书。从碑记的结体宽博的楷书中分明可见魏碑之风采。或者可说,父亲是以深厚的隶书功底来作楷书的。几年前上海交通大学已又恢复了这一纪念碑。

中年以后,父亲专学章草,并走出一条新路,也是得到恩师寐叟先生的指教。寐师知道父亲临摹《十七帖》,说:“右军(王羲之的别称)书远承章草,旧有传本,已不传。今传章草,仅皇象《急就章》、索靖《出师颂》、萧子云《月仪帖》数种而已,疆域褊小,殊难光大。汝能融冶汉碑、汉简、汉匋、汉帛书,而上及于周鼎彝,必能开前人未有之境,小子勉之。”父亲从此敬记不敢忘。一次,当父亲向老人请教治学之法时,沈老先生说:“凡治学,毋走常蹊,必须觅前人穷绝之境而攀登之。”又说,“如书法学行草,唐宋诸家已为人摹滥。即学二王,亦鲜新意。不如学二王之所自出……章草。自明宋克、祝允明以后,已成绝响,汝能兴灭继绝乎?”讲到章草,老人又说:“学章草,必须从汉隶出。赵子昂所书,虽着意发波,仍是唐宋人笔法,非其至也。”老人还向父亲指教说:“楷法亦然,力避庸俗。滇疆二爨,未尝不是医庸俗之药石也。” 寐叟先生的谆谆教导,父亲终身不忘。这也成就了父亲后来把篆、隶、草、正熔于一炉,最终形成自家面目,开创了自己独特的章草风格。然而,他又始终认为,他的章草“下笔有源”,绝非任意放逸,了无法度。

父亲书法还有一个显著特点是,他书写的许多作品又都是他自己的诗、文。如前所述的张寿贤先生,1949年迁往台湾后,和父亲曾有二十多年音讯不通。直至“文化大革命”结束后的1970年代末期,张先生才经香港试投一信到我家。得知父亲还健在,十分高兴。他来信索求父亲的诗稿和书法作品。父亲欣然命笔,书一联相赠:

潭上风清怀月满,

江南秋好正鲈肥。

这是一幅章草作品,但又是一副极佳的对联。据父亲的一名学生后来对我们解释。这副对联说的“潭”是指日月潭。“清风朗月”辄思故人,这是古典诗歌中常见的情怀,而月圆又是团圆的象征。两岸人民期盼团圆,正如古人所云,望风怀想,能不依依。下联江南是赠联者所居之地。晋代的张翰,见秋风起,思念故乡的莼菜、鲈鱼,便弃官归隐。现在“江南秋好”“鲈鱼正肥”,老同学是否也能回来品味呢?下联烘托千里相思和共同的期待。这里用张翰的典故,又正好和受联者的姓一致。书法和学问就这样精美地融合在一起了。

父亲的为学、为人始终留在我们的记忆之中,也为许多人所怀念。2012年,父亲的家乡——嘉兴市政府还专门开设了“王蘧常学术馆”。他一生不求名,不求利,“不惑于外诱,不惧于外扰”,淡泊以专攻学问,宁静以乐于育人。他宽容厚道,又坚持大义;博古通今,又虚怀若谷。仅以书法为例,即使他的书法已达到如此高的境界,已为海内外众多学者、书家所极力推崇,他却还自认为“实属溢誉”;他甚至在重看自己若干年前的作品时还一度产生自责心情,不是嫌以前写得不好,就是觉得若干年来进步不大。他的学生、曾任人民日报总编辑的范敬宜先生生前就回忆,“王蘧常先生被日本学界称做‘当代王羲之’,可是直到逝世,他也不肯听别人叫他大师,那才真是大师的修养。”从不自满,总是时时自我鞭策,在独辟之蹊径上不断探索、攀登,这就是我们的父亲。

- 上一个宝物: 华裔鉴藏家和艺术家仇大雄:忆旧记仇

- 下一个宝物: 最难风雨故人来:访蘧小记