文倵:当代艺术像狗撒尿式个性化占地盘

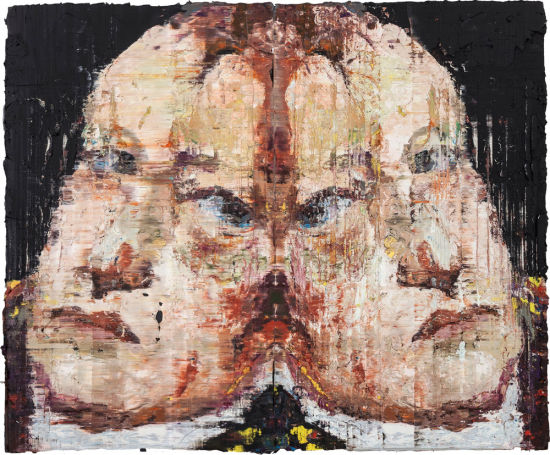

文倵 德国十大巨人面对面组画-恩格斯 100x120cm 布面油画 2014

文倵 德国十大巨人面对面组画-恩格斯 100x120cm 布面油画 2014

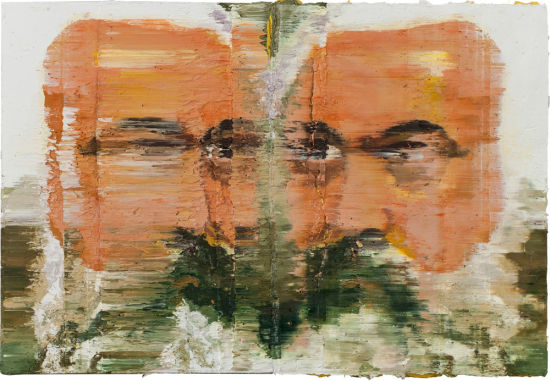

文倵 德国十大巨人面对面组画-歌德 100x120cm 布面油画 2014

文倵 德国十大巨人面对面组画-歌德 100x120cm 布面油画 2014

文倵 德国十大巨人面对面组画-黑格尔 100x120cm 布面油画 2014

文倵 德国十大巨人面对面组画-黑格尔 100x120cm 布面油画 2014

有人说,当代艺术在某种意义上像是狗撒尿,像个性化地占地盘。

夏彦国与文倵的一次对话

夏:听说你很年轻就去德国,一待就是20年,我对你的经历比较好奇,年轻时的你是什么样子?

文:梦想当大艺术家,跑到北京来考中央美院没考上,没钱,到处跑,还曾趴火车从兰州到中国美术馆看劳森伯展览。

夏:那时候年纪多大?

文:才十几岁,高中还没毕业呢。

夏:那你消息还挺灵通的,从兰州跑到北京看劳森伯展。

文:对呀,其实那是一个挺奇怪的时代。

夏:那时候,你看劳森伯的展览,当时对你有什么触动?

文:看了劳森伯的展览,吓了我一跳,很刺激。

夏:我看到很多人的回忆,跟你一样惊讶。

文:那时候给我带来一种动力,想知道国外是什么这样子?想出去。

夏:你在国内上美院了吗?

文:没有上,其实是没考上。

夏:然后直接去的德国上学?

文:是的,也不知道怎么回事,就糊里糊涂考上了杜塞尔多夫艺术学院。

文倵 马克思 55 x 80cm 布面油画 2014

文倵 马克思 55 x 80cm 布面油画 2014

夏:你怎么开始学习画画的?

文:从小喜欢,十二岁开始暑假报学习班,想考美院附中,天天晚上跑到火车站画头像,那时候挺勤奋的,骑个自行车, 披着长头发,模仿大画家的样子。记得上初中一年级的时候,我们有一个美术老师,每次他还没画完的时候,我觉得最好看,过两天再去看,他画了许多遍,画的很细,我就失望了。我喜欢粗狂一点。呵呵,可能年少吧,挺狂妄的。当然这只是一种萌芽状态,没有一种判断力,很感性。

夏:在兰州的时候,你身边的有没有一些一起画画的人,那里艺术家好像不是很多。

文:艺术家有一些,各种各样的影响都有一点,但表面的东西多些,也没有好好的训练过。对艺术真正的认识是到德国以后,花了很多时间看美术馆,看画廊。刚到杜塞尔多夫艺术学院的时候,觉得很神圣,可以说当时是很崇拜。客观说,它给了我太多的影响。

夏:刚到德国的时候,也是常去打工?

文:打过,什么工都打过,那时候叫洋插队。也到街上画过头像,在欧洲很多城市画,比如在巴黎,当时一起在街头画画的还有王度、陈箴等,还有很多其他的艺术家。听说现在不能画了,都几十年了。

夏:这都是你进大学之前的事?

文:是的。

夏:在国外待下来,跟国内最不同的有哪些?。

文:上学之前都是模糊的。上学以后,五花八门,挺舒服的。觉得世界上搞艺术的人更多了,作品更自由了。

夏:主要是人自由。

文:当时那个学生时代让我回忆起来是非常的自由,非常的快乐,前前后后上了也六七年。

夏:你的大学怎么那么长?

文:我是本硕连读,本科之后读的是学校的大师班,德国上学是免费的,时间也长点。

夏:他们的教学是很自由很开放的。

文:是,工作室制,教授一般都是一个礼拜来一次,有的甚至一个月来一次,以前很多大师在那里,博伊斯去世之后还有其他的大师在那里授课,比如里希特,库奈里斯。还有白南准,他在纽约有工作室,一个学期来两次,或者把学生都召集到纽约工作室住着啊,玩儿啊。吕培尔茨上课就和学生踢足球。学校大门口地上镶嵌的大铜字写着“艺术无法教,没法学”。据说这是第一任院长写的,两百多年了。我觉得这个很有意思。

夏:是的,这个跟国内艺术教育确是很大不同。

文:学校对我的艺术创作影响巨大。尤其是老师的教育方法,对学生很宽松,越是宽松,我们这些学生越是认真,对自己要求越高,各自都有自己的想法,暗暗较劲。没有上课下课的概念,自己画自己的。期间也有一些画廊的人来看,有时候会做一些展览或合作。

夏:那你在上学期间也属于半工半读?

文:是,学费是免费,但生活费得自理,自己解决温饱问题。所以自己还是要找点有收入的事。在国外,画画材料特贵。吕佩尔茨说,“绘画是奢华”。好像陈丹青也说过,“在国外有了第二次做人的壮举”,初到国外,一切都很难。

夏:我看到你这个作品里面,因为谈到比如说你跟你导师学习,你导师画的时候用的是厚颜料?

文:对。

夏:所以你作品跟你导师之间还是有一定关系的?

文:当时一个20岁的小伙子,可能最重要的也是模仿。可是不久就开始试着去质疑去否定,其实现在的创作也是不停地否定我自己。

夏:对,都经历过这个过程。

文:对,比如说我们那个时候都是大幅,我特犯愁,没钱还要画大画,又大又厚,说到这,有个故事不得不提,是我听说的。有人去美术馆偷名画,偷来原作之后就在原作上再画三层同样的画,之后悄悄地挂回原处,转告馆长是假画,不信用高科技,高科技只看到前三层,第四层是看不到的,果然被断定是假画,赶紧低价处理。偷画的人洗掉上面三层颜色后用便宜的价格买来了合法的名画。哈哈,这个故事对我后来切割作品系列是有启发的,至少对作品形式。

文倵 马克思 90x100cm 布面油画 2014

文倵 马克思 90x100cm 布面油画 2014

夏:其实在绘画中,颜料本身也是用来造“假”的,也是虚假的,艺术家用它来叙说“真实”的东西。

文:我每天一遍一遍重复地画同一张画,画的非常厚,前边的都成为过去、历史,你将再也看不到原来的它,当我把它再切开的时候,背后的那种虚假性和绘画的技巧性,都得到一种破坏,得到一种新的反思,慢慢地我有了新的兴趣。

夏:但在一开始实验的时候,直接切割,破坏了作品的绘画性,视觉效果会不会显得太机械化或者很乱,缺少了手工涂抹颜料的温度?

文:是的,从前的语言都消失了,这反而给我带来了更多的兴趣,不光是一味地把一张画去画厚,当然它只是个手段而已。但是当我去切它的时候,我发现了实践上的问题,这也给我艺术观念上提出了新的问题。怎么切的问题,切开的是什么?是不是有新的视觉性?

夏:所以你把颜料冰冻起来。

文:后来我让工人做一个很大的冰库,零下30度,我再把画完的画放进去速冻,虽然油画颜料大部分都油,可是这些油的物理成分有很多的水,那么拿出来在短暂的时候它是硬的,我再切它。

夏:如果你全是“冰块”的话,切出来会太机械化,但是现在切出来的视觉效果不错,像是手工制作的,你是怎么做到的?

文:我也并不想把它作为完全依赖机器的过程,我想赏识着找到一种手工性和机械性的对抗,一种矛盾和冲突。同时切又是再创作,切割的时候,我和助手会把画推来推去,让刀来回切割深一点浅一点,它会有一些不一样的结构和不同的节奏。

夏:某种意义上说,你发现了属于你自己个性化的新的绘画方法。

文:呵呵,有人说,当代艺术在某种意义上像是狗撒尿,像个性化地占地盘。我确实一直在尝试找到新的语言、新的方法,当然这个也是一步一步走过来的,我觉得这个方法跟我的经历有关,跟我的性格和思维方式以及关注点是分不开的。

夏:这确实是你的创新,但是切什么也是你面临的问题。

文:对,你说的很对,回国后我一直在寻找如何用我的语言言说中国的事情,时空不同,艺术的内容也肯定会有所变化。

夏:其实像我的职业,策展人,也要主动,跟艺术家也一样,去“创作”跟这个时代、跟这个社会有关系的“作品”,即有意义的展览。这么多年中国也变化的很大,自身的问题特别多,艺术家和策展人都应该去发现问题,提出问题,发表看法,当代艺术早就不是审美范畴的事儿,它属于整个社会、文化,它可以关心一切也应该去关心一切。

文:理所当然,中国仍然是被称为发展中国家,艺术的发展也会被社会推崇。要真正了解或探讨这种变化的含义其实非常难。

夏:回到作品,看你的作品,90年代时候有点具象,颜料也不是很厚,后来是越来越厚,中间也有一些其他尝试,以及近来更厚之后的切割。我看到你在德国时期的几个作品,里面充满了自己的情绪,艺术家在创作上无论如何都不能摆脱心里的困境的影响,否则做出的作品也是空洞的。从你的作品中,可以猜想你在德国时候的困惑。

文:开始切割实验是对我自己和作品起了很大的延伸,颠覆自我。被切开会是怎样?我把它切开,不让它再厚,厚作为我的工具,当然这其中还有一些其他的灵感和暗示。在不同的时期都有不同的困境。画画过程并不轻松,有时会非常艰难,也非常焦虑。

夏:现在你回到国内时间不长,但好像你适应能力还非常强。

文:我们那时候出去,不断的要适应,我们回来以后中国又变了,又重新开始适应。

夏:从你的作品图录看到,你的切割的作品是从06年开始的,不过数量很少。

文:一幅画要画到可以切的地步常常需要两三个月的时间,有时候没有切好,画就废了,前功尽弃。到现在留下来的数量的确不多。

夏:但是回国之后,我发现你在方法上越来越得熟练,技术上的程序也越来越完整,而且也花了更多精力集中在这个系列的创作。

文:回国后,大部分时间都在做这个系列作品,也不像在德国那样生活节奏非常有秩序,生活工作更随意一些。 另外,在中国什么事情都是“快”,做事效率也很高,于是我的“切割机”很快就实验出来了,也无形中也给了我更多时间去思考。

夏:具体说,你回到国之后,你的绘画题材上有没有一个变化,或者有一个什么思考?

文:触景生情,呵呵。回国后我确实看到了一些跟以前想象的不一样的东西,很多问题。有些东西我自己也在慢慢琢磨,让它们在我的作品中慢慢去呈现。作为艺术家,我觉得对问题的切入点比解决问题本身更重要,当然,每个人都有自己的关注点,我也一样,我会用自己的语言逐渐地关联起中国的社会现实。

夏:你的简历上,对旅居国外期间的展览似乎没有怎么写。

文:我这几年的作品有很大的改变,之前在国外的很多小展览,也没啥意义,我觉得没必要写。现在我的简历上写的都是回国后的新的展览。

夏:从你早期作品到现在,我能看到你整个创作过程是很真实的,跟你的经历息息相关。

这个信息爆炸的时代,偶像和永恒都被摧毁了。每个独立行走的人,都有自己的生存策略,艺术家也不例外。但是仅仅从作品看,如我之前说的,你还是个老实人。情绪,以及你对艺术技法和观念的思考都反映在作品上。你做了很多实验,在做切割系列之前有《向方塔纳致敬》和向你的导师致敬,这可以看作你反叛过去的节点。

还有个问题,在德国这么多年,文化差异的冲突,有没有在你的作品里,我很想听听你自己的看法。

文:我是出生在甘肃,祖籍山东的德国海归,文化差异和我息息相关,真是感触很多。我出国比较早,80年代末,90年代初那个时候的德国和我们差距非常大,那时候我是坐火车去德国的,“东方特快列车”横穿欧亚大陆,从北京到莫斯科经波兰到柏林,再到科隆。刚去的时候因为语言的问题总是觉得自己是客人,客随主便吧,好像进不去那种文化之中,无法融入,这个是一个痛苦的经历。

文化差异,种族的差异,移民的变更,是最大的的体现。那个时候在国外都看不到什么中文报纸,更别提中文书了。你唯一交的朋友就是寥寥无几的几个中餐馆的大厨,还可能都是香港人,或者越南华侨,语言也不怎么通顺。语言的障碍让你茫然一直生活在一种矛盾中。文化差异处处可见,当你看书的时候,他们很好奇我们的汉字是这个样子,这时候文化差距就产生了,就是这么表面这么直接。当然随着时间变化我也慢慢入乡随俗了,“在罗马像罗马人吧”。现在反而觉得倒轻松了。

我使用切割的语言,也是要切开这些裂痕,当然在作品里会自然的流露。

夏:你在国外整整20年,这些年的变化看起来是非常大。

文:20年很短暂也很复杂,是戏剧性的。做艺术也是,当然戏剧性变化的背后是很认真的一个问题。

夏:其实你现在的新作品就是你对文化差异、内心矛盾的一种外在表现。机械的理性操作和想要呈现的艺术形式之间的平衡,也是你的一种诉求。不过,接下来,我也很期待看到你的切割机对准的新东西是什么。

文:最有趣的就是这个“东西”。中国可切的东西太多了,哈哈。

艺术家介绍:

文倵

文倵,独立艺术家,1968年出生于中国甘肃兰州,籍贯山东平原,1990年移居德国科隆,1993年至1998年就读于德国杜塞尔多夫艺术学院,1998年大师班毕业,2011年回国。

举办多次国际个展和群展,作品为欧洲著名美术馆和私人收藏家所收藏。现为独立艺术家,生活和工作于德国杜塞尔多夫和中国北京。

主要展览

2014 “自我关系-乌托邦的有机体”,今日艺术汇,三亚,中国

南京国际美术展,南京,中国

新疆国际艺术双年展“相遇丝绸之路”,新疆,中国

“这是圆还是圈?”,D·SPACE艺术空间,北京,中国

2013,第55届威尼斯双年展“放大”, 威尼斯, 意大利

“不期而遇” ART SANYA 国际当代艺术展主题展,三亚, 中国

2012,“中心向左边缘向右”,海口,中国

2010,“拆了旅行社”—-现场,文昌,中国

2009,“两个聚点”, 奥尔夫曼画廊, 杜塞尔多夫,德国

2008,“新圆”艺术基金会,杜塞尔多夫,德国

2007,拆了旅行社(海南艺术小组)项目:海南本土艺术的自我思考

2005,亚历山大空间站,里约热内卢,巴西

2004,“莱茵河-扬子江”艺术空间科隆,德国

2003,艺术空间, 明斯特,德国

2001,佩特格斯 画廊,艾森,德国

2000,Klingen 美术馆, 佐林根,德国

1999,科隆艺术博览会,科隆,德国

1998,“62”艺术基金会,杜塞尔多夫,德国

1997,提姆格尔各画廊,法兰克福,德国

- 上一个宝物: 评孙扬的大写江南:酒酿水墨

- 下一个宝物: 郭庆祥:国内艺术品的价值与价格并不匹配