民办博物馆要生存关键是机制

■观复博物馆陶瓷馆

■观复博物馆陶瓷馆

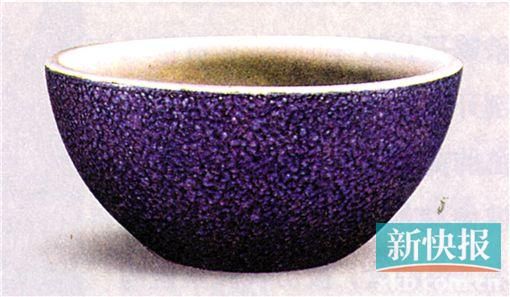

■洒蓝釉钵 明宣德 首都博物馆藏

■洒蓝釉钵 明宣德 首都博物馆藏

■收藏周刊记者 潘玮倩 梁志钦

观复博物馆是国内鲜有的处于盈利状态的民办博物馆,馆长马未都在接受新快报收藏周刊记者采访时说,希望博物馆通过民办这种机制来变得更有生机,“我不认为政府给民办博物馆钱是一个好事,因为你给钱它,它没有生存能力,到时候一不拨款,它还是死。关键是机制。”他透露,西方很多博物馆,都是采取资金多头来源。

而当问及如果用一种瓷器来比拟自己,马未都反复思索后说:“我可能更多地像个蓝釉。”对于正统的文物界来说,“我是个外来的力量,但外来的力量不见得就不能壮大”。

谈博物馆

国有博物馆赔多少钱都开着

收藏周刊:您曾说过,相对于“收藏家”这么一个称谓,更喜欢别人称呼您为“观复博物馆馆长”,请谈谈对观复博物馆的理想性设想,它的发展趋势和发展目标是什么?我们广东目前已有超过200家的私人投资博物馆,他们目前的发展普遍面临一些困难,您觉得像观复博物馆这样的模式能够成功复制吗?

马未都:我觉得理论上可以复制,不然我们也不可能走出来做那么多的分馆。但很多事情需要积累,现在全国都“博物馆热”,很多地方政府提出在某某时间内做一百个博物馆,我觉得这有点不现实。博物馆不是做成就完了,要去运营,要有功能,比如说我买一百辆车,但是车都不能开,这有啥意思?有文化需求,这是前提。过去没有文化需求,我记得以前在某些陶瓷馆,待一天都碰不到两个人,你在那里待长了,看馆的人还怀疑你(另有企图),以前那个时代没有需求,现在有需求了,那我觉得生存就应该变成一个可行的事。

我们毕竟是经济社会,哪怕国家博物馆也得要财政拨款,没钱不能生存。我们当然希望博物馆通过民办这种机制来变得更有生机。其实西方是有范本的,古根海姆博物馆以连锁方式经营,做得很成功。很简单,他觉得如果这个博物馆不能处于盈利状态,就关。我们的国有博物馆是不会关的,赔多少钱都得开着。所以我觉得中国的博物馆还有很长的路走,除了我刚才说的观念问题。

世界十大博物馆,故宫不能位列其中,就是你不代表世界博物,你是一个中国的博物馆,没有世界性。你看大英博物馆,五十多个馆吧,三大馆就是中国馆、希腊馆和埃及馆,你有文明,它就给你一个大馆,不歧视你。所以我觉得我们应该正视历史,正视别人的历史也是正视自己的历史。我希望将来中国人眼界宽一点。

不主张政府给民办博物馆拨款

收藏周刊:资料显示,全国有统计的数千家博物馆中,观复博物馆罕见的可以实现盈利,这说明什么问题?

马未都:我们是经营很多年了,都已经进入一个平衡状态,就是不需财政拨款。因为我不主张财政拨款。我不认为政府给民办博物馆钱是一个好事,因为你给钱它,它没有生存能力,到时候一不拨款,它还是死。关键是机制。现在因为“文化热”,有很多新的私人办的博物馆,都脑子一热就去干了,没想到生存问题。生存除了老是开着,你没人看也不成啊。我去一个民办的博物馆,边走他们边关灯,我说干嘛老关灯呢,他说省电。那你不能生存到这种状态啊,不是说节能不好,而是说这个状态不好。他们把这个事想简单了,因为博物馆这个事,在全世界来说都是一个很重要的社会责任和一个社会负担。说社会责任,就是它传达一个社会的整体素质,说社会负担,因为它毕竟要花去社会很多钱。所以西方很多博物馆,你看大都会博物馆,它们都是采取资金多头来源,有自筹的、有赞助人的、还有经营的、政府拨款的。

未来的慈善将变成“居下临高”

收藏周刊:您曾经说您的积累得益于机会,想回馈给社会,走捐赠这条路,但同时您又感慨社会的捐赠机制有所障碍。您觉得目前这种社会捐赠机制有什么问题?如何解决?

马未都:我觉得社会机制是逐渐完善的,你想一夜之间完美是不现实的,中国人的慈善还处于一种初级阶段。中国目前要求有钱人做的慈善基本上是救济,在灾难中,比如地震,比如某个孩子得了白血病,大家都很希望是一种居高临下的救济。我觉得未来的日子里,很快慈善就变成“居下临高”,现在西方的慈善,都是居下临高的,在美国,你想把钱捐给大都会博物馆、捐给哈佛大学的时候,它第一个要审查你的资金来源,这样一种做法对于中国人来说可能心理上不能接受,我给你捐钱你还问我钱哪来的?西方经常会接到匿名的捐款,即便是匿名捐款也要审查资金来源,所谓的匿名并不是受赠方不知道,而是不向社会公布而已。我们社会会在未来的二三十年中有大量的善款没去处,很多人希望得到社会收纳,社会得有地方去使这部分资金得到圆满应用。

谈鉴定

文物鉴定,权威机构说了算

收藏周刊:前段时间,《功甫帖》真假问题引起不少争议。您觉得当下的中国文物鉴定,究竟是谁说了算,是某些人某些机构说了算,还是所谓的碳14、热释光这样的技术说了算?

马未都:我一直强调文物的鉴定应该由科技来完成。但是就算由科技来完成也有问题,它还要有对人道德的约束。比如我们假设认为碳14和热释光不会出现任何错误,但这个鉴定人会有问题。比如他在一个重压之下,他会改变那个结果,你反而不知道他在哪里改变的。比如那个重压是有人给他大钱,要把不对的弄成对的。所以科学绝对解决不了内心道德问题,这个很可怕。

那么,到底谁说了算呢?我觉得从理论上讲,应该是权威机构说了算,至于采取什么样的方法,都可以。所以,我们只需要认可一个权威机构,但这个权威机构是事先认可的,不是事后认可的。如果我们有一个全社会公认的权威组织,这个组织出具的报告就应该是理论上趋向真实的报告。

谈自我

我像“蓝釉”一样是个外来力量

从“搅局者”变成一支庞大队伍

收藏周刊:您曾经用酱釉与葛优作类比,说这是他的“处世哲学”,按照同样的逻辑,您会选择陶瓷中的哪种釉来跟您作类比呢?您的“处世哲学”又是怎样的?

马未都:这个问题我还没想过(思考了大概2分钟),酱釉是所有瓷器中表达最不明晰的,宋代以后,几乎所有的窑厂都烧过酱釉,但是没有一个专门的窑厂烧它。明代以后,中国的官窑尤其清代官窑,历朝历代都有这个,(酱釉)既没有成为最重要的藏品,也没有在最终之前退出历史舞台。我就开玩笑地说,葛优虽然长得没那么精神,但最终熬成了中国男一号,就是这个道理,一个是他坚持,另外一个他不张扬。因为张扬就坚持不下去。

如果非得勉强去说的话,我可能更多地像个蓝釉,它是个外来的,中国文化中本身并没有这个颜色,是西域文化传进来的。我觉得我也是这个局面,我在文物界本身就不是个传统的,不是学这个专业的,我只是很喜欢。我是个外来的力量,但外来的力量不见得就不能壮大。他可能是——按照现在的说法——他很可能是个搅局者。到了元代,游牧民族进一步把蓝釉带入中国,蓝釉一直就作为瓷器的一个主流颜色了,就是青花,它变成了一支最为庞大的队伍。我觉得我也应该是这样,就是把自己变成一个最为庞大的队伍。

这就需要一个宣传。当时游牧文化进来的时候,趁着这个历史机遇,把不为中国人所认知的青花带入。元末明初时,曹明仲的《格古要论》还是对青花和五彩采取一种鄙视的态度,文人还是认为这东西特别的俗。我们也是这样。正统的文物界都觉得我们很俗,正统的文物界认为,这个知识应该由专家所拥有,个人和民间不应该知道,但是我觉得今天文化普及,公众应该有这种追求,大量的人愿意拥有知识,学校以外学到的知识,这一点对今天的民族建设来说有很多好处。

- 上一个宝物: 马未都:我不太想鼓动老百姓收藏

- 下一个宝物: 白谦慎:写字是晚清官员的政治活动