孟海习作多有失粗率或与应酬太多有关

■沙孟海

■沙孟海

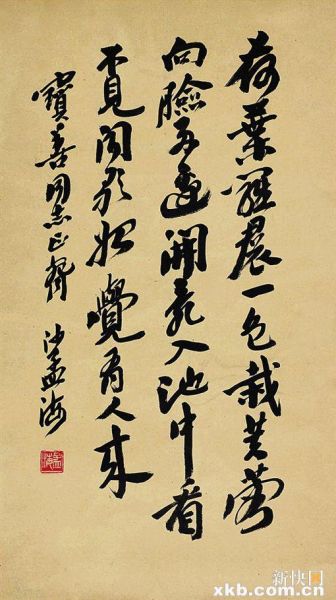

■沙孟海 书法

■沙孟海 书法

简介 沙孟海 1900-1992年,浙江鄞县人。原名文若、字孟海,别名石荒、沙村、决明,斋名兰沙馆。擅长书法、篆刻。

深荷书法硕望的沙孟海先生,几乎是现代书法的“活书史”。在书法领域沙孟海对于古典书法——传统意义的与现代书法——未来意义的两种创作风格,都是一个转换型的人物。姜寿田认为,沙孟海继于右任后,对碑学金石气探索、营构达到一个新高度。尽管沙孟海在书法上有很深造诣,但梅墨生则指出,沙孟海用笔使线并未臻于完美,书法当然超出于一般时流之上,但似乎尚未臻至其理想中的大化之境。习作多有失粗率,其书法意义作为“艺术的”,不如作为“文化的”,更令人起敬。

■收藏周刊记者 程辛 实习生 苏碧雁 整理

向诸多名家拜师学艺

使他在圈内名气逐渐传播出去

沙孟海,1900年出生于浙江鄞县。其父擅长篆刻、喜写篆书。受父亲影响,自幼起,沙孟海也喜欢金石和书画,并跟着父亲学篆书、刻印章。

从具体学书法的模仿、师从对象的不停转换也不难看出,这一时期的沙孟海,处于盲目跟随、苦苦求索阶段。对此,朱仁夫指出,23岁前,沙孟海学书,漫无目的,彷徨寻索,虽然花了不少功夫,但难成气候。而沙孟海在回顾自己的学书道路时,也曾认为这时期“彷徨求索”。

年少时期,他比照着梅调鼎的墨迹临摹《集王书圣教序》,主要掌握运笔结体,但工夫虽然花费多年,提升效果却并不明显。后来发现梁启超临《王圣教》、《枯树赋》使用方笔,锋棱崭然,于是又步其后尘使用方笔练习行书,但也未能立住。心灰意懒之际,看到家中藏有《会稽刻石》[秦始皇37年(公元前210年)巡狩会稽山时刻的篆书)]、《绎山刻石》[也称《峄山刻石》,秦始皇28年(前219)李斯书]两大碑刻,他再次转学篆书,从中汲取笔意;就这样东效西仿,舍此求彼,他又跟随钱罕先生学书,主要结合张猛龙与黄庭坚的书体写大字,为人题榜,虽然振笔挥洒,但终因气势欠佳、笔力不够而搁浅。

所幸,沙孟海早年学书的自我彷徨持续的时间并不算太久。23岁那年,他前往上海,书学精进阶段由此打开。他一向喜爱沈曾植书迹,看他《题黄道周书牍诗》发现,沈老作字可上溯到魏、晋,进而得到了极大的启发。直接临习钟繇、索靖诸帖,同时还以两人书体出名的名家字迹作为借鉴,如唐代的宋儋、宋代的李公麟、元末的宋克等人作品。沙孟海就这样一步步寻根溯源,“转益多师”,“穷源竟流”。[1]

值得一提的是,沙孟海所在当时的上海,正进行轰轰烈烈的书法革新,更有名家荟萃,如吴昌硕、康有为、冯君木等。此时的沙孟海在“修能学社”与商务印书馆国文函教社担任教师一职,有机会向诸多名家拜师学艺。如他向冯君木讨教诗古文辞,跟随吴昌硕学书法和篆刻,并与马一浮、章太炎等往来甚密,朱疆村更是主动为沙的书法代定润格,至此,他在圈内的名气逐渐被传播出去。

榜书第一,

达到“出入自如的技巧境界”

综观沙孟海书法,一如姜寿田所言,沙孟海几乎亲历了清末民初以来书法的所有重大事件,并成为现代书法史上承前启后的关键人物。早在20世纪30年代,沙孟海29岁时即以《近三百年的书学》驰誉书坛,后师承碑学大师吴昌硕,奠定了他一生习碑的基调。因此,沙早期的书法创作,带有明显的吴派影子,饶有北碑之趣。

同时,姜寿田还指出,沙孟海虽也倾力追寻北碑意趣,却意在金石气的营构,舍碑之形而取其势。因而,沙孟海书法表面看来并不具有北碑的粗犷霸悍、雄奇角出,而是深具碑骨帖魂的内美,这与沙孟海对碑学金石气的深层理解和演绎具有密切关系。[2]

而在具体的阶段划分上,沙的研究生陈振濂将其书法分为四个阶段,并在《沙孟海论》中如此概述: 第一时期是成形期,即沙老上世纪20年代(1920年期间)至上海,以精严细整的中小楷书驰誉书坛;第二个时期是从上世纪50年代开始,致力于榜书,形成了他一以贯之的基本格调,以气势恢宏胜;第三时期是转折期,以上世纪70年代为限,集中表现为他力求开放自己、解脱,既有技巧模式给他带来的束缚,乱头粗眼,点画狼藉,神采飞扬,但点画不求面面俱到……第四时期——升华期。渐入佳境,大巧若拙,从生辣走向平淡,从肆张走向内敛,可谓是炉火纯青阶段。[3]

然而,沙孟海最为后世所知与认可的,当数他的榜书。然何谓榜书?古称署书,即题在宫阙门额上的大字。后来把招牌、匾额、摩崖、碑石上的大型字,统称为“榜书”。在点评沙翁榜书方面,朱仁夫认为,他是“榜书第一”。其大字“用笔横扫,出入自如;结体险劲逼仄,图式生命;构成点、线、块、面对比强烈,空间感、现代感极强。从欣赏角度来看,沙翁书法特别重‘势’重‘力’。而这主要表现在他的榜书和摩崖大字上。”而沙孟海尤喜欢钱罕结合张猛龙与黄庭坚的体势写的大字,后曾自我袒露心扉:“此后写大字,参用魏碑体势,便觉展得开,站得住。” 陈振濂亦点评,沙的榜书,用笔时时纵横刷扫,不机械地自囿疆界,而是中侧藏露顿挫屈郁,用来得心应手,这是一种出入自如的技巧境界。[1]

书法超出一般时流之上,

但尚未臻至大化之境

在综合评价沙孟海的书法艺术上,梅墨生则指出其弊病。他表示,沙孟海虽然各体兼能,令人称赞的恐怕仅是行单体。然而遗憾的是,沙的书法不自觉地产生了习气,特别是晚年的行草书。

他还以沙孟海的具体作品为例进行质疑,如1983年的《丁敬身论印诗条幅》、1979年的《吴缶庐诗句条幅》中的“刷”笔,可以视为他荒率笔法的例子。沙先生素日作书,纵横起倒,有时连笔的根、肚部分也全部用上,无疑这是对传统笔法的一次背逆。[1]此外,梅墨生还直言,沙先生在向往大美的境界中,他不屑“笔笔有来历”、“笔笔中锋”的保守之举,因之他的书法当然超出于一般时流之上,但似乎尚未臻至其理想中的大化之境。先生书法的精品,一派大家气象,浩瀚老辣,风气云涌,体势在章、今、隶、行间,铺毫行笔而墨气厚重。但其习作,却多有失于粗率,或与先生名高而应酬太多有关。[4]

然而,姜寿田则认为,沙孟海肆力榜书,以金石气为旨归,大书深刻,在碑学阳刚气质的诠释和表现上,成为现代书法史上继康有为、于右任之后的第一人。沙孟海突破了碑行书对帖学笔致的遵从,敢于犯险,大胆使用笔肚、笔根擦扫横抹,触笔成势。其笔势撼人心魄,对碑法做了极端的表现。有论者对沙氏笔法存有疑问,对一代大师不知用笔表示不解。如果将沙孟海与何绍基、赵之谦、康有为、于右任相较,其笔法确有荒率不精甚至粗陋之处,但如果不斤斤计较于笔法得失,而是从清末民初以来碑学所着力解决的碑学金石气问题这一立场出发,则由对碑学金石气的追寻、营构所带来的笔法的荒率恰恰构成沙氏碑风的主体审美特征。[2]不过,梅墨生含蓄地点道:沙老的艺术创造性与历史贡献不如于右任、徐生翁等人,其书法意义作为“艺术的”,不如作为“文化的”,更令人起敬。[4]

问诊专家

梅墨生:中国国家画院理论研究部副主任

姜寿田:中国书法家协会学术委员会委员

朱仁夫:中国书法协会会员、湖南理工学院美术系教授

陈振濂:中国书法家协会副主席,浙江省文联副主席

名家点评

“他(沙孟海)不追求笔法的丰润流逸,不追求造型的完美优雅,不追求构图的整齐匀和,而嗜求线、力、势的‘理念表现’,向往风樯阵马,重若崩云的开张与雄浑艺术旨趣。”——朱仁夫

“沙孟海围绕着对金石气的追寻,营构,在章草领域大力拓化,并将章草的古、拙、厚与北碑的骨、势、力结合起来,形成茂密雄强、拙厚雄浑的书法风格。”——姜寿田

“沙先生在向往大美的境界中,他不屑‘笔笔有来历’、‘笔笔中锋’的保守之举,因之他的书法当然超出于一般时流之上,但似乎尚未臻至其理想中的大化之境。”——梅墨生

本版参考文献:[1]朱仁夫《中国现代书法史》、[2]姜寿田《现代书法家批评》、[3]陈振濂《沙孟海论》、[4]梅墨生谈名家:沙孟海

- 上一个宝物: 艺术家办展为何热衷拉拢主办单位

- 下一个宝物: 文玩菩提渐走俏