姜寿田:梁启超书法无力达到较高创作层面

梁启超

梁启超

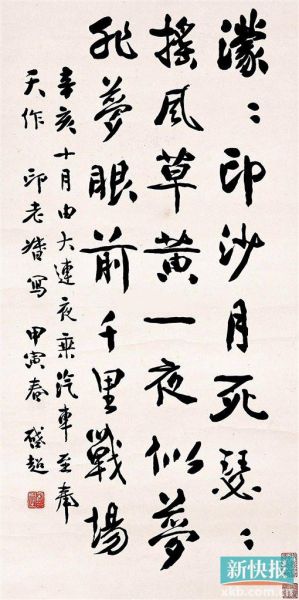

梁启超书法 “濛濛印沙月死,瑟瑟摇风草黄。一夜似梦非梦,眼前千里战场。辛亥十月由大连夜乘汽车至奉天作,印老都写,甲寅春启超。”

梁启超书法 “濛濛印沙月死,瑟瑟摇风草黄。一夜似梦非梦,眼前千里战场。辛亥十月由大连夜乘汽车至奉天作,印老都写,甲寅春启超。”

梁启超书法 “太华奇观万古积雪 广陵妙境八月惊涛”

梁启超书法 “太华奇观万古积雪 广陵妙境八月惊涛”

梁启超是中国近代著名的政治家、思想家,他在史学、文学、经学、宗教方面皆有开创性成果,一部《饮冰室合集》洋洋千万言,因而梁氏堪称“中国现代最博学”的人物。于书法一道,梁启超也颇精。不过相比其学术,书法乃余事也。因此,姜寿田指出,因其在碑学创作实践领域浅尝辄止,无力达到较高的创作层面。因而与沈曾植、康有为相较,在现代书法史上,梁启超显然难以跻身一流大家之列。

■收藏周刊记者 程辛 实习生 苏碧雁

简介

梁启超

1873-1929年,广东新会人,字卓如,号任公,又号饮冰室主人,别署中国之新民,是光绪年间的举人。其著作合编为《饮冰室合集》,其著作《书法指导》是晚清以来第一部比较系统的书法美学作品。

问诊专家

姜寿田:中国书法家协会学术委员会委员

朱中原:青年书法家、艺术史学者

金玉甫:首都师范大学中国书法文化研究院、美术学博士

陈福树:梁启超研究会理事、中国书法家协会会员

名家点评

梁氏一生,遵循传统书学中的“古法”,努力探索新路,以其清隽平和的韵致、恂恂儒雅的气度,给以“阳刚”为主体的碑学书法带来“阴柔”之美,丰富了中国书法的文化意蕴。

——中国书法家协会原副主席陈永正

至今,我们见到梁启超的书法手迹,仍然可感到一股清气扑入眉宇。梁氏之所以在书法艺术上取得成就并进入“气定神闲,温文尔雅”的境界,首先是他于书法传统深厚的功力和深刻的领悟,其次是他广博的学识和多方面的修养。

——梁启超研究会理事、中国书法家协会会员 陈福树

自言书法只为“余事”

实则是其不可或缺的业余爱好

清末至民初,中国书坛倡导碑学,康有为再大力推动,尚碑书风形成高潮,成为中国书法史上书风嬗变的一个重大转折点。继而碑学与帖学并重,互为交融,遂形成一股新的书法潮流。梁启超的书法艺术风格正是在这样一个大趋势下孕育而成的。[4]

“身处碑学思潮鼎盛的时代氛围,梁启超于碑学也颇倾力,不过,似乎并不狂热。”姜寿田认为,梁氏堪称中国现代最博学的人物,于书法一道,梁启超也颇精,不过相比其学术,书法乃余事也。而梁启超对于书法,虽谈不上真积力久、术业专攻,但也颇为热心。[1]陈福树解释,书法对于梁启超的政治活动及学术研究来说,他自己认为只是“余事”。但他一生写下近2000万字的著述,所有字都是用毛笔写出来的,写字与他可谓相伴终生。尽管他把书法当作“余事”,也没有打算成为专业的“书法家”,但收藏金石碑拓、研究书法艺术却是他平时生活中不可或缺的“业余爱好”,他刻有用于收藏题跋及其书法的印章数十方,可见其对书法艺术爱好的程度。[4]

纵观梁启超的书法作品,尽管他师从康有为,但实践中并未被康体的张扬书风影响太多。一如姜寿田所言,在《饮冰室合集》中,对历代碑帖多有评论,写有大量碑帖题跋。他从未发出激进的尊碑抑帖论,对康有为极力赞美的魏碑,“穷乡儿女”造像也没有多少兴味,而走的是一条较中和的路子。既不明言尊碑,也不明言卑帖。[1]

历经楷书行草和隶书三阶段

形成了方劲飘逸的“题跋体”

具体到梁启超书体风格的形成,金玉甫将其细分为另外三个阶段:楷书、行草书和隶书。如早年习楷书,主要由于梁启超出生于晚清年代,科举制度仍旧盛行,欧阳询的楷书成了他们的书法必修课。故梁启超亦有着深厚的欧体楷书基础。因而梁氏于魏碑不着力于《龙门二十品》、《张猛龙》一路,而是倾力于魏太和之后的作品,主要得笔是《张黑女墓志》,并兼参欧法。此外,赵熙(蜀中五老七贤之一,世称“晚清第一词人”)对他书法的影响也较明显。[1]

梁启超的行草书是在40岁之前,他主要得益于颜真卿的《祭侄文稿》,这在多封书信中可以得到印证。这些书信在用笔方面保持了颜书圆转外拓的特点,结体上还似乎受“康体”行草的影响。纵观全篇,宽博大度,信笔疾书,一气呵成。梁启超40岁以后,在原来连绵跌宕的颜书风格基础上,又渗入了王羲之、欧阳询等的行草书风格,开始对“方笔”情有独钟。事实上,梁在《圣教序》上是下了一番功夫的,最终形成自家风格是在其以后大量的碑帖题跋中。[3]对此,陈福树则点评,“行楷互渗,魏碑体势明显可见;其用笔沉着稳健,方圆结合,轻重、徐疾、提按分明;既在每笔之中体现用笔的规范,又在结体中生发出丰富的运笔变化。是他行楷书风格成熟的标志。”[4]

梁启超何时转写隶书?金玉甫认为,梁启超临习汉隶应该是在38岁以后,即1910年开始大量临摹汉碑为标志。《双涛阁日记》详细记录了他每天的工作安排,临摹《张迁碑》和《圣教序》几乎成了他每天的日课。这在梁启超生命最后的十几年里,除了楷、行之外,隶书成为他创作的又一书体风格。[3]对于其隶书,陈福树亦有点评,他认为,“细看之,其用笔圆中有方,结体端稳平和,章法循规蹈矩,精神含蓄内敛,风格淳古而峭健、流丽而圆活。”[4]金玉甫还进一步分析,值得提及的是1923年以后,也就是梁氏50岁以后,经过不断的探索与实践,他逐渐将方劲的魏碑笔意与隶书体势自然糅合在一起,并巧妙融入到行书之中,形成一种风格独特、方劲飘逸的“题跋体”。[3]朱中原亦有补充,梁启超在北碑和章草上,成就尤为突出。梁启超的章草和北碑,突出体现在他收藏、题跋的数千件碑帖拓本上。而这一点,同样也是通过翻阅梁启超留下了数以万计的书信、手稿和致民国政要的重要电文等书迹,我们更能感受到一个真实的梁启超。

书法紧峭精警气局不大

难以跻身一流大家之列

在点评梁启超书法所成上,世人常将其与其师康有为相提并论。但实际上,两人的书风迥然不同。特别是从对碑学大的风格把握上,两者之间差距却很大。

梁启超的书法保留了北碑的波发尖利、中宫紧峭,但又增之以汉碑之气厚,并在风格形态上汲取了《张黑女墓志》的静穆之态,其书神清气峻、风骨爽劲,一味争折避而远之。而康有为的书法纵横排奡(矫健有力)、眼空四海,不拘泥于小数;梁启超则紧峭精警,小心收拾,气局不大。用他自己的话来说,就是“小欧学之,有其峭紧而无其排奡。”这与深处碑学退化期,梁启超淡化的碑学观念不无关系。

与碑学主流激进的碑学观念相比较,梁启超的碑学观念显然是较为超脱的,这使他有效地避开了一些尊碑所带来的弊端,而使其创作自起波澜,蔚成别调。但同时,碑学观念的淡化,也使梁启超在碑学创作实践领域浅尝辄止,无力达到较高创作层面。因而与沈曾植、康有为相较,梁启超在现代书法史上显然难以跻身一流大家之列。[1]

对此,陈福树也表示,当然,梁启超的书法艺术相对于同一年代谢世的吴昌硕、沈曾植、康有为等书家来说,其个性风格及成就尚略欠一筹,但凭梁启超的学识才气以及他对书法传统的深厚修养,如果他的生命之光不是过早熄灭,他的书法艺术定会在中国近代书法史上留下更光辉的一页。[4]

本版参考文献:[1]姜寿田《现代书法家批评》、[2] 金玉甫《论梁启超及其书法艺术》、[3] 朱中原《与书法同仁谈读梁启超》、[4]陈福树《梁启超的书法艺术》

- 上一个宝物: 陈传席:石鲁有第一流的素质第二流的才情

- 下一个宝物: 山水画创作最大的问题是对着对象画古画