傅抱石的写生创作:待细把江山图画

傅抱石 韶山图 27.7×136.2cm 1959年 南京博物院藏

傅抱石 韶山图 27.7×136.2cm 1959年 南京博物院藏

傅抱石 春夜玄武湖 140×70cm 1957年

傅抱石 春夜玄武湖 140×70cm 1957年

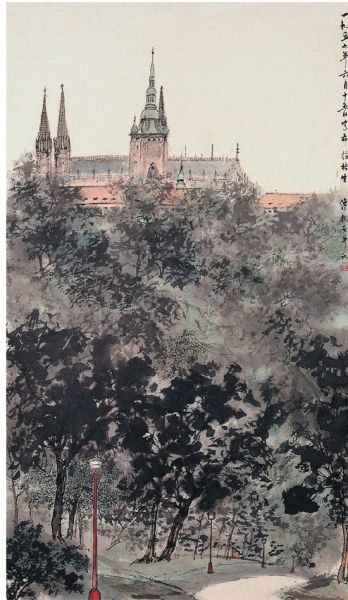

傅抱石 布拉格宫 105.6×61.1cm 1957年

傅抱石 布拉格宫 105.6×61.1cm 1957年

■特邀撰稿 万新华(南京博物院艺术研究所副所长)

编者按:新春伊始,由中国美术馆和南京博物院主办的“待细把江山图画——南京博物院藏傅抱石写生山水大展”于1月20日至28日在中国美术馆13-17号展厅展出。

展览从1950年代初期的南京写生、1957年的东欧写生、1959年的韶山写生、1960年的两万三千里旅行写生、1961年的东北写生、1963年的浙江写生、1965年的江西写生6次重要的写生活动中精选了80件写生精品。展览以时间为序,系统介绍傅抱石数次重要的写生活动,以具体作品为例阐释傅抱石写生与创作的呼应关系,探讨他在当时时代条件下做出的图式、趣味上的各种变革与转变,总结其写生创作观念。

傅抱石画南京,画东欧风光,画革命圣地韶山,对河南、四川、陕西等6省进行两万三千里写生。在浙江、江西旅行写生,搜尽奇峰,创造性地表现了古法中未曾表现过的哥特式建筑、水电水坝工地、欧洲城市广场、煤都等等。这些题材中的理性线条和空间透视,被有秩序的精妙刻画,令人叹为观止的是皆统一于“往往醉后”的浪漫主义的天才表现中,更是透过游、悟、记、写等写生手法踏遍万里以“细把江山”。

在“傅抱石写生山水大展”展出之际,本报特邀南京博物院研究傅抱石的专家万新华撰文,他从傅抱石的4段写生经历入手,深入挖掘画家内心世界,把握其创作特定绘画题材时的苦心孤诣,从社会、政治、心理领域去观照傅抱石画作的多层次意义,充分解释了傅抱石绘画的风格选择、发展动力,详细考察其绘画创作的时代特征和历史意义,为大家客观地再现出画家一个有机统一而生动真实的立体形象。

关于“写生”

在中国绘画史中,“写生”是一个古老的概念。从传世文献看,“写生”最早见于北宋刘道醇《圣朝名画记》,亦见于郭若虚《图画见闻志》。虽然,他们都未具体解释“写生”的意义,但我们从《图画见闻志》中关于易元吉的记载中可以略窥其意义:“疏篁折苇,其间多蓄诸水禽,每穴窗伺其动静游息之态,以资画笔之妙。”这种细致观察、研究鸟兽自然生态的做法,表现出中国传统绘画中写生的重要特性。

从文献来看,“写生”之习惯称谓主要是指花卉草虫这类绘画作品及画法。传统中国绘画论花鸟是“写生”,是将“写生”的“生”字作为画花鸟者所追求的目标,属于形而上的东西,而不拘泥于形式问题,其意义和内涵是丰富而多元的。

19世纪末,西学东渐,西方美术观念传入中国,以东西方文化交融为特征的新美术运动渐次展开,传统绘画受到史无前例的冲击。在中国画程式日益僵化的背景下,为避因长期临摹而出现陈陈相因之弊,康有为主张“以复古为革新”,陈独秀倡扬“美术革命”,激烈批评中国画摹古风气,提倡以西方写实之法改造中国画。艺术社团、艺术院校旋即兴起,写生渐入人心,“写生课程”成为必修课,对透视学、解剖学乃至绘画形式等的研究都渐次深入。

自此,“写生”一词已跨越中国传统绘画对于“传神”、“写生”、“留影”三者之间的区别,成为面对现实对象的描绘创作出绘画作品的过程之泛称。这相对于传统绘画中对“写生”的理解和运用已出现了明显的转化。艺术教育家们在学院设置素描、色彩等为基础课,认为造型能力基本由写生训练而获得;另一方面,又倡导“以西法改造中国画”,写生也成了中国画改革的必要手段和重要途径。

在20世纪,“写生”被普遍认同,应该具有特别重要的意义和理由,正如俞剑华所述:“今日而欲变陈陈相因,奄奄无生气之临摹山水而欲为生气勃发、气韵生动之创造山水,非人人从事于实地写生不可,所谓行万里路,所谓师古人不如师造化”。强调“写生”在20世纪初确实具有尖锐的文化针对性,但“写生”是否是挽救近世中国山水画衰颓的“良方”,未有定论,但人们普遍认为,复兴唐宋绘画传统的希望托付于“写生”一途。

1949年5月13日,一个由80多位国画家在北平解放后两个多月内创作的200余幅新作汇集成的“新国画展览会”在中山公园中山堂举行,格外受人瞩目,被认为是具有划时代意义的大事情,因为它标志着那供给有闲阶级玩赏的封建艺术——国画,已经开始变为为人民服务的一种艺术,说明中国画的画家们愿意接受这个伟大的人民时代的考验。

1954年2月23日,中国美术家协会召开山水画创作问题座谈会,确定了“中国画写生”的创作途径,以期突破古人的笔墨章法,创作出有“时代气息”的作品。之后,大批画家在各级行政部门或文联资助下,有组织地走出画室,到大自然中去,或边远农村,或风景名胜,或革命纪念地,其规模与组织史无前例。写生俨然成为一个时代的潮流,画家们希望通过写生以提高绘画技法,体验现实生活,收集创作素材,从而探索自己的绘画语言与风格,甚而期望由此改变中国画面貌。

东欧写生

与许多画家一样,1950年代初期的傅抱石也积极响应党的号召,深入农村,走进工厂,接触新事物,体验新生活,参加了一些具有“政府组织行为”的写生活动,并经常带领学生来到南京附近地区进行采风。面对文艺为工农兵服务、为政治服务的要求,他以自己的才情和技巧较好地处理了传统技法与现实的关系。

1954年10月,傅抱石运用传统形式创作了《四季山水》屏,小心谨慎地将一些山林间劳作的点景人物移植到他那极具古典诗情的画面中,力图表现新社会的变化。1956年5月,傅抱石精心完成《南京风景》屏,将他所探索的表现新生活的山水向前推进了—步。在这段时间,傅抱石相继创作了诸如《玄武湖一瞥》(1955)、《初春》(1957)、《春夜玄武湖》(1957)等一系列风格清新的作品。

尽管如此,傅抱石1950年代前期的创作基本于探索中进行努力变革,而给他一生真正带来转折性的关键影响,则是从1957年的东欧写生开始的。

1957年5月,根据中华人民共和国与捷克斯洛伐克社会主义共和国、罗马尼亚社会主义共和国文化合作协定1957年执行计划,傅抱石受命率领自新中国成立以来第一个美术家代表团出访捷克斯洛伐克、罗马尼亚,浏览风景名胜和古迹,参观建设工地和工厂,进行文化交流——这是他首次来到欧洲。在国外访问近百日的时间里,自称“在此之前,还没有过对景写生的习惯,一点把握也没有”的傅抱石异常勤奋地写生,画下了大量速写,创作作品49幅,在布拉格、布加勒斯特举办观摩会,赢得外国友好人士的普遍赞叹。

总的来说,这批作品没有直接将尖顶教堂、伐木场和车站等典型的欧洲城市、建筑等人文景观作为画面主体,而多掩映于树木、山水之间的景物,恣纵率意的笔墨强化了以大块渲染造型的意味,并注重传达朦胧湿润的空气感,令人充分领略了浓郁的异国情调。虽然,用中国笔墨表现异域风光,傅抱石不是首创,但像他那样比较完善地表现出异域风情而又具有中国画特点并能强烈显现个人风格的,在20世纪中国画发展史上,似乎要数傅抱石最为突出。

如今,许多研究者不约而同地强调东欧之行对傅抱石绘画创作的重要作用。有目共睹的是,东欧之旅为他的山水画带来清新的意境,当年积累的写生经验对其后来创作产生了不可低估的影响,并引来若干根本性的变化。这种以写生为创作方式,成为他后来8年生命历程里的主要创作形态,并构成了其晚年绘画的最为重要的特色之一。

从某种角度来说,“东欧写生组画”可视为傅抱石自觉地从根本性的角度来探索中国画的一个契机和发端,后来的许多写生之作即是沿着这条脉络的延伸。作为在中国画写生运动肇始阶段的创作实例,“东欧写生组画”真实地反映了傅抱石观察自然和创作方式的改变过程,开启了他晚年创作的基本形态。事实上,也正是这种努力确定了傅抱石在中国画改造的历史进程中的突出地位。这一切或多或少地归功于东欧之行。

韶山写生

1959年6月6日,傅抱石应湖南人民出版社之邀,由湖南群众艺术馆馆长周汉平、韶山招待所所长赵伯秋和湖南人民出版社编辑段千湖陪同下来到韶山作画。对于这次创作经历,傅抱石感到无比的光荣,心情十分激动,用他自己的话说,“前后虽然只短短的9天,却是我一生中最光荣、感受最深的9天,我永远不会忘记,我永远要画它。”

在韶山,傅抱石丝毫不敢懈怠,参观了许多与毛泽东早年革命活动相关的遗迹,运用了速写记录的手法收集创作素材,可谓全力以赴。6月6日至8日,经过3天的实地考察,傅抱石对韶山形成了一个比较感性的印象,对构思“韶山全景”已有了一个相对全面的认识。韶山作为与中国共产党革命历史相关的特定场景,虽无现成的画谱可资参考,但有着现实的实景相对的要求,所以,傅抱石通过速写一则是获得具体的形象资料,同时也可于此中研究皴法或其他笔墨上的问题。有目共睹的是,用山水形式描绘韶山,不同于一般的表现自我或抒写胸中逸气的山水画。韶山因为所连带的革命历史的背景,除了绿水、青山、云雾等自然内容,还有作为领袖故里图像的一些基本要求,尽管这种要求没有明文规定,却有着基于崇敬心态的革命现实主义或革命浪漫主义的品评标准。显然,如果用以往的笔墨则不能达到时代的要求。因此,傅抱石在处理韶山主题的笔墨表现时,以浓郁清新的笔墨语言来描绘与歌颂韶山,重在突出一个“新”。

这里,曾经关注过西方美术的傅抱石在对景写生中力图表现直观视觉感受,适当吸收“西画元素”,在着重写实表现时融入了“西画因素”,以弥补传统中国画的若干不足,构造出了开阔的物理空间。尤其就视觉心理而言,《韶山图》卷中那些体会入微的茂密景象充溢着清新的生活气息,大大加强了视觉经验的亲切感,拉近了绘画与生活的距离,也实现了特定题材的政治内涵。这种表现方法比其他画家的画作更胜一筹,也令他人望尘莫及。

就“韶山写生”而言,傅抱石当时的创作心态、笔墨技法、风格样式等与他1957年的东欧写生作品几乎一脉相承,这倒不仅仅因为两者间隔太近而存在必然的相似,更主要在于其创作理念已趋向一致。在他看来,写生是“目观心记”的过程,仅是为创作之需而作“必要的记录”。需要指出的是,傅抱石在搜集素材后,精心绘制了《韶山全景》草图,而后根据这个草图进行创作。这在傅抱石创作史上是比较少见的。当然,这绝对是出于这项“严肃而光荣”的政治任务之需,谨慎心理可见一斑!

因此可以说,“韶山组画”已非一般写生意义上的韶山可比,傅抱石在习惯笔墨基础之上进行的新创造,基本与现实表达形成比较完美的结合,在“韶山”这个特定题材上俨然开拓了一个新境界,从而具有一定的风格史意义。更需要特别指出的是,尤其是《韶山图》卷的创作体验为先前几乎未曾从事过长卷形式创作的傅抱石在后来的两万三千里长途写生、东北写生后诸如《延安图》卷、《三峡图》卷、《天池林海图》卷等一系列巨制积累了丰富的切身经验。

总而言之,傅抱石的韶山图式大多以深绿着色,着重刻画“日月换新天”的主题,呈现出一派勃勃生机,比较贴切地反映出韶山这一特定题材的精神特质,成为傅抱石晚年创作的主要倾向之一。当然,这种意象构成了20世纪中期“韶山图”的基本美学趣味之一。

两万三千里写生

如果说傅抱石的东欧写生和韶山写生多半是因为外界的动力,那么,傅抱石率领江苏省国画写生工作团进行二万三千里的长途写生,带来其山水画新变化,则完全是发自于他的内在中的主观能动性。经过多年的思想改造之后,作为中国美术家协会江苏分会主席、江苏省国画院院长的傅抱石思想已经变得纯粹,尤其在“为什么画,画什么”的问题上显得格外明确。

1960年9月15日,在中共江苏省委的支持下,傅抱石率一批长年居于“草长莺飞”的江南画家组成江苏省中国画写生工作团一行13人离开南京,历时3个月,相继走访了河南、陕西、四川、湖北、湖南、广东6省的十几个大中城市,成为中国绘画界1950年以来一件极为轰动的大事,为中国美术界树立了一个可资借鉴的榜样。

韶山、井冈山、遵义、延安……大凡中国共产党革命所经之处,都为画家们创造新中国山水画样式提供了新的创作题材,而画韶山、画南湖、画井冈山、画遵义、画延安……则俨然成为画家们接受革命历史教育和思想改造的具体举措。作为一种特定的绘画题材,革命圣地山水画以传统绘画语言表现中国革命历史或政治文化的重要形式,使得新中国的山水画背离传统文人画趣味,朝着革命的方向发展,进而形成了新的形式语言和美学风格。画家们由最初一般意义上风景写生,到革命圣地写生,再到后来专门以革命圣地为题材的创作,最终演绎成为特定时代山水画家求生存、谋发展的重要手段。

体验新生活,感悟新气象是写生团万里写生的主要目的,因此,描绘各地轰轰烈烈的生产建设场景是傅抱石一行的主要任务之一。自从到生活中写生成为山水画创作的必由之路,新老画家们都开始写生。如何协调传统山水与“文艺为工农兵服务”之间的矛盾,如何协调大部分画家已十分熟悉的传统图像意义的表达方式和大众口味和国家象征之间的矛盾,是当时中国画改造的重要内容。为了解决这个问题,大部分画家在山水画上想尽一切办法,用笔墨画劳动场面、建设工地、城市景观和工厂、公路、铁路、桥梁、水坝等出现在中国大地山川之中的新景物,贺天健、钱松喦、赵望云、何海霞、黎雄才、关山月等都走入生活,寻找时代标签的象征性事物。于是,在当时的山水画里,烟囱林立,车水马龙,红旗飘飘,遍地英雄,一派轰轰烈烈的生产建设场面。比较而言,傅抱石并没有完全像一些画家直接描绘当时的生产建设主题,而尽量运用委婉含蓄的方式去描绘新生的事物,一般仅在远景中画出一片工厂、高炉、烟囱、乌烟,以点缀的方法巧妙地表现出建设的成就和时代的变化。

此次旅行写生对傅抱石的艺术道路产生了重要影响,可谓是其创作生涯的转折点。通过这次壮游,画家的笔墨注入了时代的血液,创作了一大批反映时代精神的作品。 两万三千里写生激发了傅抱石莫大的创作热情。他将自然山水发挥到了极致,其绘画艺术由此得到了进一步的升华。以“华山”、“三峡”为代表的自然性题材,是壮丽的北方山水和奇秀的西南风光在傅抱石心灵中的震撼和映现,对他生命最后5年的绘画创作产生了深刻影响。后来,傅抱石经常以“华山”为题材创作了一大批追求浪漫气质的作品,或立轴、或长卷、或册页、或扇面,乐此不疲,猛刷猛扫,乱而有法,法而不板,潇洒而健利,阔远而飘逸,风格向抽象的大写意方向发展,“抱石皴”再次得到丰富完善。

东北写生

1961年6月,在国务院办公厅的安排下,傅抱石、关山月联袂前往东北三省进行为期近4个月的旅行写生。他们一路由中共吉林省委宣传部长宋振庭陪同,先后抵达长春、吉林、延吉、长白山、哈尔滨、牡丹江、镜泊湖、沈阳、抚顺、鞍山、旅顺、大连等地,行程4000多里,游览名山大川,参观工矿企业,深深地被壮丽的东北风光所感动。满腔热情的傅抱石一路走一路画,勾写了大量写生画稿,创作作品百余幅,举办艺术观摩会或座谈会10余次,交流创作经验和心得,博得了广泛的赞誉。对于这次开阔胸襟、拓展气局的写生经历,他感受甚深,并一直难于忘怀,自叹“兹游奇绝冠平生”。

需要指出的是,傅抱石一系列反映新题材画作的表现方式,应该直接得益于前述的1957年东欧写生。在傅抱石一生中,东欧写生是傅抱石绘画创作的转折点,为其绘画带来了若干变化。从不画工厂、建设工地、城市景观的傅抱石在东欧创作了诸如《比加兹水电站水泥厂》、《比加兹水电站》、《比加兹列宁水电站工程水坝工地一角》等多幅直接描绘劳动建设场面的系列组画,为他后来山水画写生中从事生产建设题材的创作奠定了扎实的基础。

在东北写生中,1958年以来持续焕发出的政治热情对傅抱石的创作起着相当的作用。他一改往昔一贯的思维模式和浪漫的文人作风,连续创作了《绿满钢都》、《煤都壮观》、《煤都一瞥》等多幅场面浩大的生产建设主题的作品。这些建设主题的作品,对傅抱石来说,其创作过程本身是一种可贵尝试。从某种角度来说,这已经充分说明了傅抱石能自觉地从根本性的角度来探索建设主题的中国画,也确定了他在新中国画发展史中的突出地位。

虽然,运用传统水墨技法对现实生活中火热的建设场面、事件进行了真实的描写的写生作品,傅抱石创作得不多,尽管技巧有时显得拘谨和生硬,但毕竟表现了崭新的社会生活内容和建设新中国的时代主题,反映出他在思想改造上的深刻变化。

当然,东北写生对傅抱石最后4年的创作产生了深刻的影响。他经常在自己的书斋里以“镜泊飞瀑”为题材来源创作了一批追求浪漫气质的《二老听瀑图》、《四老观瀑图》、《疑是银河落九天》等。这里,因是传统的古典题材,所绘不必再拘泥于真境实地,自由经营,大刀阔斧,多了几分洒脱和率真,少了一分拘谨和板滞,笔墨与意境都耐人咀嚼。但是,因缘于真切的现场体会则又与以往唐人诗意范畴的《观瀑图》拉开了距离。

结语:

综合而言,傅抱石自东欧写生至东北写生的持续过程,其意义和价值显然已经超越了绘画自身的范畴。通过1957年的东欧写生、1959年的韶山写生、1960年的两万三千里旅行写生、1961年的东北写生、1963年的江西写生等系列写生活动,傅抱石对中国画写生已经形成了独特的经验,相关技术性手段变得轻车熟路。于是,我们自然而然地从相关作品看到了傅抱石的主观努力。他将已有的知识逐渐付诸实施于新鲜感受中,传统笔墨适时地在新的景致和新的社会要求中获得了前所未有的突破与淋漓尽致的发挥,充分反映了他在形式探索方面的收获,也印证了其思想的巨大变化。

- 上一个宝物: 书协不该是官员俱乐部

- 下一个宝物: 考古真不是件简单的事