艺术家自画像的源起与风格演变

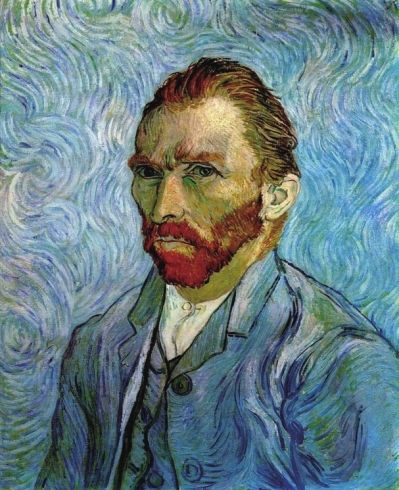

自画像(油画) 1889年 梵高

自画像(油画) 1889年 梵高

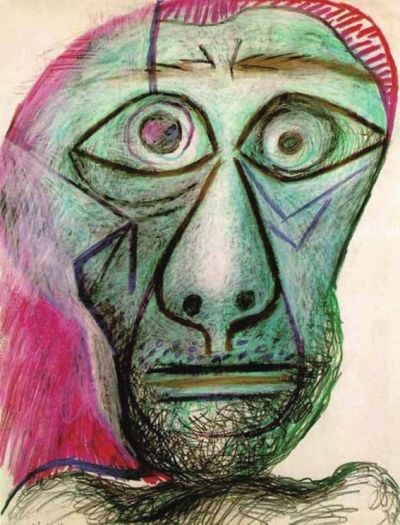

毕加索最后一幅自画像作于1972年

毕加索最后一幅自画像作于1972年

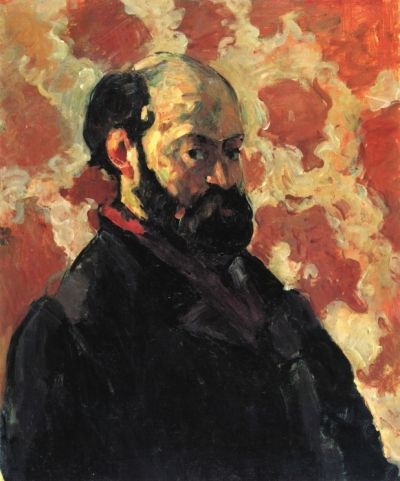

自画像(油画) 1875年 保罗·塞尚

自画像(油画) 1875年 保罗·塞尚

伊文思·卡梅查纳(Yves Calméjane)

在显而易见中寻觅隐匿,可以激发沉睡在我们身体里最原始的猎捕直觉和嗅觉。如埃德加·爱伦·坡那封遗失的信中所言:真实,其实就在我们眼皮底下,我们看不见它,却正是因为它太明显。哪怕一点细小的遮掩就足以让我们寻它不见。

对于自画像而言,便是如此:当画家用画笔自我呈现的时候,犹如说道:“看,这就是我!”可是真的如此简单么?事实远非如此,我们甚至可以断言,能够只用于表达“真实”的自画像其实少之又少。那些画家笔下的一幅脸部特写,或者全身像的描绘,无论其有意与否,总会让我们满心期待并充满好奇地去寻觅画像所隐藏,或者说作者在大胆表达的同时却试图隐藏的那些微小。

在那些伟大的画家中间,有些却是绝无意隐藏的,相反,其竭力向我们倾诉其所想表达的内容,他们所画的那些传世佳作让我们无不惊叹和追索其真正的含义。而正是这些我们所追索的含义似乎才是画像的精髓和生命所在,而最值得我们留心的,是那些画笔挥舞时不经意间流淌出来的些许执着与凝重。

如果说自画像的起源是指画者细致与不加修饰地留下自己的面貌特征(好比签名),那么随着 In assistenza(一种意大利早期自画像风格)的出现,一切都有所改变。在这种作品中,画家在其画像中所表现出来的独特视角,着实让观者眼前一亮。

需要首先明确的是,从那个时期开始,知名画家们中间初现权贵并自成新兴的社会阶层,同时,对艺术家的定义也不再只是简单的装饰品创作者,所有这一切的变化亦非一朝一夕所能发生,所以当创作场景出现并被画者引入构思的时候,这个时期的艺术家们会很快融入其中并以其独有的观察视角将其纳为己有并描绘出来。

文艺复兴时期,是对创作构思和对早期画家作品创意再发现的时期,同样也是各种新探索、新尝试的时期,更是自画像艺术自成一体的时期。那些对古希腊罗马的艺术传承的再发掘,使我们对人与人所在的世界进行了重新审视。正如列奥纳多·达·芬奇在意大利数学家帕乔利经典名著《神圣比例》中所绘的经典插画,人逐步变为了万物主宰。同样,透视法的重新定义和玻璃制镜子的出现,再加上自14世纪末开始威尼斯艺术文化的流散与传播,人们对独立自画像的出现有了具体认识和新的思考。

同样是那个时期,哲学上的主体和客体开始相对而立,而对其深入的思考也拉开帷幕。

一、毕加索,在死前想要表达什么

正是因为毕加索,才让我对那片隐藏在画布后面的世界产生无比好奇。他的那些数量众多的自画像很显然,各自不同却又个个传神,如同他的其他作品一样,其“各个时期”作品变化广泛,这些作品,我们苦心收集、整理,使他们之间连接完整,正如同一部电影放映由始至终一般。而这所有作品的总和,更好比一幅巨幅画面活灵活现地呈现在我们面前,映照出这位画坛巨匠的人生和他眼中的世界。

毕加索的自画像年代起始于1896年的西班牙巴塞罗那,即他15岁的青少年时期,止于1972年的法国穆然,即他92岁离世的前一年,在这些画像后面,毕加索仿佛一直在寻找着什么,对此,作为这位绘画奇才的挚友和知己皮埃尔·带的话让我们更加心中了然:“毕加索,那时候仍每天坚持绘画,直到有一天其第一次有了对死亡的预感,转而便开始了新一轮的自画像创作……显然,他被这来日无多,并无法用其手下的画笔表达完所有想要表达的现实所困扰不已。”

因此,当死亡临近的时候,这位传奇巨匠倾其心血于对自己的自画像创作上来。

我们不禁要问:到底是因为什么让他如此这般的迫切?让我们再来听听皮埃尔·带是怎么说的:“毕加索,在他1923年第一次受访时,并未曾说过:‘我不是在寻找,而是在发现。’这其实是1926年以后的误传而已,他其实是这样说的:‘当我绘画创作的时候,我为的是展现我所发现的,而不是我所正在寻找的。艺术本身,创意并不足以支撑所有,如同西班牙语里的一句俗语,爱情,需要用行动表达,并不仅仅是简单的冲动,只说不练并不算数。艺术,虽是一种虚构,它却能让我们看清事物的本质,那最终让我们接纳并真正领会其含义的本质。’”

出自这位天才级画家之口的一段精辟归纳,连同他那些接近人生终点而创作出的传世之作,到底是要让我们“接纳并真正领会”什么含义,其本质又是什么?

二、画自己,为了认识自己

答案,却是梵高给了我们。这位勇敢的画者,信奉世间从来没有什么不可能,在他写给弟弟特奥的信里说道:“但愿你懂得我对于艺术真挚的理解”,“想要抓住艺术的本质,这需要时间的检验和卓绝的刻苦。”

梵高,或与毕加索形成某些对比。率直却饱受磨练的梵高或许并无过人的天赋异禀,但他在仅约十年间的绘画生涯中,不懈地努力和发掘自己,提高技艺,尤其在自画像方面,如同在不富饶的土地上开垦并辛勤耕耘,从而最终收获丰盛的果实。其第一幅画像完成于1886年的巴黎,尽管他穷困潦倒更无章可循,但他还是迷恋上了让他从此一发便不可收的自画像创作。在主动要求被关进坐落在法国小镇圣雷米的一座疯人院后,他的最后一幅作品亦完成于那里。

一次他给特奥的信中写道:“虽然不易,但如果有一天我能画好自己的肖像,那我就能轻松画出这世间其他红男绿女的肖像了。”接着在1889年的9月,他又写信补充道:“人们常说能够看清楚自己不易,我对此深信不疑,而想要画出自己亦不轻松!”

当面对这世间红男绿女,挥笔已如信手拈来时,梵高开始了其对绘画“艺术本质”的追求以及其对自己的重新认识。不得不说,这是个艰难的过程。在这短暂的时期内,他完成了39幅自画像,我们不难觉察到,这其中的一些画卷,其实是在试图掩盖那些画家难以用语言倾吐的秘密和不轻松。

三、映照在池水面上的“艺术”

古老,如同日出时被沙石遮住的第一道光影,亦如生命之泉畔,人或动物依水而栖,当自己的形影被倒映出来的时候,这如同自画像般的身影开启了人类对艺术思索的漫长历程。

我们应该感谢文艺复兴时期首屈一指的艺术理论家和思想家莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂给我们带来的这静谧般地启示,他在1435年其绘画理论之论述《De Pictura》中写道:“人类史上首先进行绘画的,应该是那个变成水仙花的那喀索斯(希腊神话人物,因自恋死后变成水仙花)了,因为如果说绘画犹如是艺术之花,那么关于那喀索斯的古老传说对于绘画本身的出现而言就再贴切不过了。如果那不是映照在池水面上的倒影而启发而来的‘艺术’,真是想不出绘画到底还能是怎么来的了。”

阿尔伯蒂,建筑师、数学家、音乐家、雕塑家,当然也是画家,文艺复兴时期的代表性人物,无疑把整个绘画艺术的出现归功于自画像,他更是同时期中的第一个创作自画像的画者之一,在自己画笔下的伟岸轮廓里,无不展现其从此认定为艺术家们所特有的高尚和新贵气质。

四、塞尚:“绘画,其实是在用画笔思考”

当我们徜徉在人类艺术思想的历史长河畔,无论是相对客体意识的形成,还是相对主体意识的诞生,“这是什么?”无不困扰着我们。这个因水面倒影而带来的惊异……带来了启发所有哲学思想源头的思考,正因为这主体眼中的“客体”, 其很快便推演到了“我到底是谁?”的问题上来。至此,我们联想到了著名的苏格拉底箴言乃至整个古希腊思想的缩影:“看清你自己(用心,而不是用眼)。” 这句镌刻在德尔菲圣殿屋瓴上的箴言,提示着人类应摆正自己和天地宇宙间的关系及地位。当我们说自画像的发展历程和哲学中主客体的认识过程之间的界限模糊不清,在此可见一斑。

因此,阿尔伯蒂作为理论家和思想家,对此有更清晰的阐述:“绘画艺术,正是艺术之花。”正如阿尔伯蒂身后五百年,另一位画家、思想家塞尚,用他那挥舞不尽的画笔,向我们证实“绘画,其实就是在用画笔思考”。

五、那喀索斯和马尔叙亚斯

当那喀索斯的神话故事被回归现实意义,其实它远比我们一般认为的更丰富和具有色彩,这里我们同样要提到马尔叙亚斯的传说,因为这两个神话间对立出了截然不同的两种关于自画像的功用:痴迷而死和剥皮而亡(希腊神话故事,马尔叙亚斯因为吹笛比赛被剥皮)。

对于那喀索斯传说,如果我们能更准确地理解它,其与把自画像简单归结成自恋产物的结论相去甚远。具体说来,民间存在着几种关于此古老传说的经典版本,其中便有奥维德和保萨尼阿斯的版本,两个版本中都绘声绘色地讲述了寓言中的俊美男子由于在清澈冰凉的泉水池中看到了自己,从而被自己的美貌所俘获不能自拔,爱上自己又不能自已,最终死去的故事。

于是在弗洛伊德理论的驱使下,藉着这传说,精神分析理论便得出了对相关主体构成的自恋症的定义,得出自恋人格是仅对其自身存在感而沉迷的不完整认知。

可是,那些造诣最深、对艺术本质理解最彻底的自画像创作艺术家们,却始终忠诚于这神话故事轻轻拂过后留下的,显然被奥维德或保萨尼阿斯的版本所忽略的真实含义:“如果他不(用眼睛)看自己。”这也是先知提瑞西阿斯在那喀索斯出生时回答他父母对于自己的儿子能活多久的焦虑所给出的答案。

原来,我们到此其实面对的不只是一个人是在“恋我”或是“忘我”的简单事实,而是关于寻找自我以及对自我的认知,无视身旁世事的烦扰,平静而真挚地等待生命逝去的人生态度。

因此,我们看到了两个那喀索斯:一个是被自己俊美的外貌迷惑,而另一个是被其个体存在的神秘而纠结。先知口中的预言,正格外地印证了苏格拉底说过的“看清你自己(用心,而不是用眼)”所蕴含的深刻意义。“如果那喀索斯不(用眼)看自己”,他也许就不会死……

对于像我们这样血肉组成的世间凡人,通向永恒不灭的道路被就此指明,那些真实、真挚的艺术家们如高更或梵高都取其行之。在死亡面前,在这最后一期的自画像中,旷世奇才毕加索亦如同寓言里的野兔般奋力奔跑,不为别的,正是为了在其不多的来日里,用其手下的画笔,用心表达完他所有想要完成的表达。

(本文为histoire de moi【《“我”——自画像的历史》】引言,题目为编者所加,系国内首次发表。译者Jacques Song,为旅加学者。)

(原标题:“看,这就是我!”)

- 上一个宝物: 博伊斯:所有市场都是不公正的 包括艺术市场

- 下一个宝物: 收藏家不是在拍卖行举牌的人