对黄宾虹这样大师级人物批评应公允理性

黄宾虹 万松烟霭

黄宾虹 万松烟霭

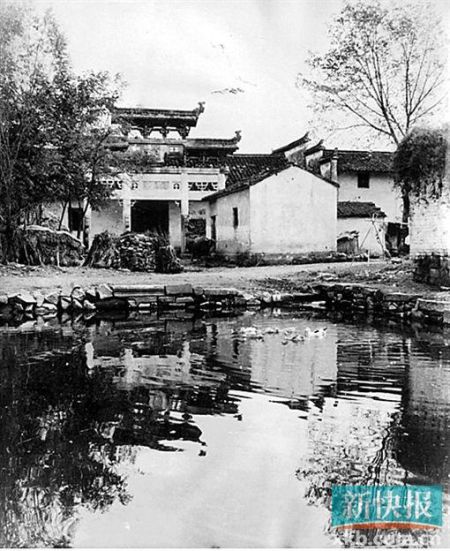

黄宾虹潭渡村旧居“虹庐”

黄宾虹潭渡村旧居“虹庐”

“黄宾虹是高峰,后人学他栽了跟头,但不能怨恨高峰。”梁江表示:

■梁江 中国美协理论委员会副主任

杭州,南山。从半山腰环目四顾,到处簇拥着青翠。江南温润的清风掠过,越发衬显出一种异样的寂静。这是杭州的公共墓地,黄宾虹先生就长眠在山坡上一大片错落的墓碑之中。这是另一个世界,平和、淡然,远离了尘俗的嚣喧,一如宾虹老人生前的岁月。

2004年初夏,在筹办黄宾虹国际学术研讨活动赴杭州期间,我曾代表中国艺术研究院美术研究所,肃然在首任所长宾虹先生墓前上了几炷香。黄宾虹在世时曾预言,他的艺术在三五十年之后方为世人所识。而今,60年匆匆逝去。透过历史的风雨云烟,人们看到,黄宾虹是一座耸峙的高峰,他是20世纪中国艺坛的骄傲。

在我看来,黄宾虹先生最大的功绩在于,他以宏富的创作结结实实地证明了中国传统绘画的生命力。他的一生贯穿了危机四伏而又顽强破立的近现代中国,并一直延展到新中国成立之后。众所周知,近现代时期,我们民族的文化与艺术遭遇了西方的冲击,并生成了诸多应变策略。其中,大批先驱及艺术家选择了中体西用,借助外来理念对中国传统绘画进行不同程度的改造与融合,比如林风眠,比如诸多人物画大家。而与此同时,还有一些艺术家坚守传统,不讲外求,依然蔚然成家,黄宾虹便是最突出的案例。

黄宾虹的创作是一种民族艺术内源性的精神实践,在中国画自身发展的逻辑中需求资源,并向前推进了一大步。

黄宾虹热已经持续了十多年,但我深以为,很多人并没有真正读懂黄宾虹。没有读懂,源于没有充分了解。比如,有些人将黄宾虹比作西方的印象派,其实两者在美学上有很大的不同。黄宾虹创作注重“内美”,不以写实为法则,而专事写胸中烟云,即“绝似又绝不似于物象者,此乃真画”。而印象派则把“光”和“色彩”作为绘画追求的主要目的。

而更可悲的是,有些人无中生有地颠覆黄宾虹先生的艺术作为,以引起他人的注意。比如,前段时间,我看到一篇文章,就有人说:“黄宾虹是危险的陷阱,害了几代人”。黄宾虹是画界高峰,后人没有学好栽了跟头,总不能怨恨这座高峰吧?这到底是什么逻辑呢?黄宾虹的确很难学,追随者如果没有深厚的学养,而只学其技法,最终也只能是徒具其表。非常遗憾的是,画坛不知深浅的艺术家太多了,能学到黄宾虹真髓的太少了。所以,你会轻易发现,画坛充斥了太多黄宾虹画作的山寨版,根本经不起学术的分析。

黄宾虹不是给大家提供某种程式、某些技法,而是让后来者体会到,中国绘画的生命力绵延不绝。

当然,我们充分肯定黄宾虹在中国美术史上的重要地位,并不意味着他的艺术创作无可挑剔,更不是说,他已成为艺术的完人与神话。我们尊崇黄宾虹为大师,但大师也有艺术的难言之隐与过失之憾。他的花鸟画很好,但要可以与齐白石等量齐观,估计很多人也不予认可。还有他的人物画,非常少见,我就曾看过一张画高士的作品。

黄宾虹不是不可被批评,关键是怀着怎样的态度与立场去批评。而艺术家的创作,与其他可量化的工程还不一样。假如把某艺术家的创作形容为西瓜,其他人的创作成为苹果、雪梨、芒果……西瓜断然没有苹果的味道、芒果的味道,但不能就下论断这就是西瓜的不足,而西瓜也有其他水果不能比拟的特色。其实,正是这种不足与不同成就了西瓜。再说黄宾虹,他的“黑密厚重”,没有齐白石的轻灵与趣味,也没有八大山人的疏朗与简约,但总不能借齐白石与八大山人去否定他的“黑密厚重”吧?正是“黑密厚重”让黄宾虹独标一格,少一点或者过一点,可能就不是黄宾虹了。

所以,对于过去的艺术大家,尤其是黄宾虹这样的大师级人物,批评的时候应持公允、理性的尺度,应作如是观。

- 上一个宝物: 曲高和寡:黄宾虹的追求已超越那个时代

- 下一个宝物: 黄宾虹花鸟画一派天机非常精彩