从杨佴旻的探索看传统水墨画的复兴之道

杨佴旻《周末》32.2×56.4cm 2002年作 纸本设色

杨佴旻《周末》32.2×56.4cm 2002年作 纸本设色

杨佴旻《秋水无声》70X70cm 2014 纸本设色

杨佴旻《秋水无声》70X70cm 2014 纸本设色

杨佴旻 《红叶》69×68cm 2001年作 纸本设色

杨佴旻 《红叶》69×68cm 2001年作 纸本设色

作者:胡继华

疑虑更兼恐慌,漫无边际的猜测总无法令人释怀。于是,打开画册,眼见为实:晚期印象派色彩铺陈、中国传统水墨的点线型构以及日本传统的抽象抒情,融合为杨佴旻独特的水墨画语,自有一种韵律与气势交叠的生命涌流其中。初识画面,笔者感到,如此风格水墨画同传统规范下的水墨画已经是不可同日而语了。

笔者翻腾网络,却不见杨佴旻太多的宣言。于是拨通了他的手机,做了一次简短的交流。低调的杨佴旻惜言如金,交谈中间,他有一句话特别让笔者感兴趣,而且确实与笔者自心发生了共鸣。他说:生在今日,中国艺术家只能做而且只该做当代的事情。“六合同风”,“诗画同命”。杨佴旻的这句话让人想起阿根廷作家博尔赫斯同样的感叹:作家不能做他想做的事,而只能做他能做的事。乍听起来,好像作家与画家都无法超越时代而沦落为“实用主义”,无奈地取法“犬儒姿态”。然而,冷酷的现实往往有绝对的权力,故而立竿见影者寡而高瞻远瞩者众。坦率地说,彻底的立竿见影,势在真正的高瞻远瞩。杨佴旻的立竿见影表现在,他在水墨画领域坚定地探索,推进了向传统艺术的“色彩外转”,同时激发了精神艺术的“心灵内转”。同时,他以低调的方式表现了一种远见,那就是以一种艺术体裁为主角书写出韵律与气势交融的当代艺术史诗,以艺术创新敞开传统文化精神复活的空间。

端详杨佴旻的画图,顿时觉得一方宣纸,万种风情。风情不是矫情,而是“色”情。笔者造次用词,毫无贬义,也非哗众取宠:“色”情,在此特指在传统艺术的创造性转换过程之中被艺术家传唤到画面之中的色彩,以及通过色彩所表达的个体感受与普遍情绪。色彩传递着客观表象的丰盈与斑驳,也迎合着主体情态的动变与繁多。眼目之欲,首在吸纳宇间的纷红骇绿,表现心中的万怪惶惑。色彩是近代绘画艺术的图腾之一,为油画、壁画、水粉画、水彩画预定了不可以轻易超越的命运。然而,援色彩于宣纸,来激活和改造传统的水墨画,到底有没有美学上的合法性呢?从晚明到20世纪90年代,壮怀激烈的中国现代艺术史似乎做出了令人失望的回答。传统水墨画的现代变革尝试多多,而果实贫瘠。传统水墨画的笔情墨趣作为一种群体性艺术意志而制约着艺术家的探索,而在水墨空间留下了太多的苍白。在传统的水墨空间,韵味有余而气势不足,灵性氤氲而真体荡然,不能不说是一种无气之韵,无体之灵。美则美矣,美至恐怖。如何走出现代艺术的困境,推进水墨画的现代转换,而又不落入西方和中国的窠臼?

杨佴旻的探索堪称示范,执着地指向了艺术传统的创造性转换。他的理想是援水墨画于现代世界,让传统艺术精神在全球化时代安家落户,气韵远扬。他的具体做法是将色彩融入水墨空间,让逸笔写意的画面呈现生命的斑斓。实在说来,这项探索充满艰辛,甚至还可以说这条探索之路危机四伏。因为,色彩同水墨,疏于不同的艺术传统体系:色彩是油画的语汇,属于西方艺术传统;水墨是山水画的语汇,疏于中国艺术传统。更深层的矛盾还在于,色彩发生在直接的感性层面,而水墨是色彩的抽象。在各自的艺术传统和艺术门类体系中,艺术家如果恪守规范,就只能自说自话,老死不相往来:宣纸不能表现斑斓的色彩,因而水墨无“色”,冲淡无“气”。杨佴旻反其道而行之,打破了中西传统艺术话语体系,将水墨置于色彩的浸润之中,而用宣纸为艺术母体孕育新生的水墨画。

从20世纪90年代开始至今,杨佴旻的画面呈现出一种“色彩”渐渐强化的趋势。先容笔者挑选出三幅作品,予以比较分析:《以莫奈作品为蓝本的风景》(1995年),《周末》(2002年),《太行秋色》(2006年)。

《以莫奈作品为蓝本的风景》及其同类的作品,是杨佴旻玩赏色彩,探索水墨画创造性转换的起点。本该说,这种起点的选择已见不凡:以西方印象派为参照而突破水墨画的艺术规范,在宣纸上造就斑斓色彩。以印象派为风景蓝本,杨佴旻表现出两种意图:一是凸显色彩的意义,二是展示外向的求索。略知艺术历史的人,不会不知道,印象派艺术家视色彩为艺术之永恒,而对之顶礼膜拜。色彩就是梵高梦中的迷狂,脑中的太阳,和心中的风暴,而不啻是艺术家的宗教。(1)艺术家以印象派作品为蓝本描摹风景,就是要矫枉过正,参照西方而超越传统艺术的局限。具体说来,就是用薄脆轻飘的宣纸来承载厚重汹涌的色彩。这是一种危险的探索,又是一种微妙的平衡,同时又是唯一的成就——仅仅属于杨佴旻的成就。仅仅用融合中西、汇通古今来述说这一成就,显然是难以到位的。应该说,心情扎根人性,艺术无分中外,艺术家将中西冲突的艺术话语置于一纸,而将张力引至极限。但置之死地而后生,在冲突的对话中,中国艺术母体(宣纸)的脆弱转化为优势,水墨之间,同样容许色彩斑斓,劲歌狂舞;西方艺术母体(画布)的强权转化为顺服,方寸之上,同样容许韵味流溢,恬淡安宁。流连花团锦簇,色彩一饱“眼欲”,层色渐次加深,引人朝风景深处注目,直达无限的空灵。“深远”转为“迷远”,那是艺术家无穷意志的象征,以及对观众探索欲望的诱惑。艺术家笔下色彩涌流,表现出世界的无限生机,同时表现出一种外向的艺术意志。中国艺术传统历来主张“返身而诚”与“寂照忘求”,闭锁于内在世界而安息在虚灵之中,此等艺术姿态显然难以同当今世界合辙。通过以色貌色,以彩赋情,杨佴旻渴望走出古代艺术家的孤独和虚灵境界,而拥抱色彩斑斓鸢飞鱼跃的生命世界,那些水墨风景之中却保藏着笔墨的飘逸与意境的空灵。不过,色彩转向,外在求索,这种艺术意志的当代向度已清楚地呈现在水墨风景之中,而杨佴旻谱写出了传统艺术创造性转化的“史诗”之中的色彩强音。

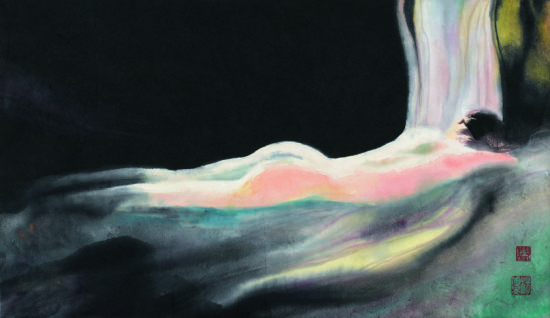

《周末》,堪称外向求索而返回日常生活的代表作。与《假日》、《厨房》、《咖啡店》等作品一起,这幅作品属于一个日常审美化和审美神秘化的系列。而将日常生活审美化,进而将审美神秘化的艺术技法,首先就是色彩的运用,并辅助以光。《周末》置人体于黑色背景下,而作为主体构成部分的人体被高光穿透,同时被饰以七彩光芒,产生了一种现代媒介“影像流”的效果。惊艳如闪电,而柔美如音符,生命享受闲暇的怡乐与存在不堪重负的茫然,一同呈现在宣纸之上。享受闲暇,本来是一个日常生活的场景,但援生活入画,生活就进入了审美的时空,神秘直达永恒。生活到审美,审美到神秘,在这系列转换中,色彩依然是动力。黑色隐喻宇宙的压力,亮丽的光隐喻生命的尊严,而七彩之色隐喻存在的复杂价值。《咖啡店》中,低垂头颅的人物在斑斓的静物深处,隐约的忧郁透过色彩,几乎要溢出画面。心静如水,但笔底波澜,色彩狂舞,但忧思如歌。色彩所蕴含的气势内敛为线条所流行的气韵,这就是印象派风格与中国古典宣纸母体互相侵入而孕育的现代中国画形式。

《太行秋色》,《秋水长天》,这类作品体现了色彩运用的宇宙向度。宇宙向度,是指画家将探索的触须延伸到自然与历史而指向更渊深的宇宙秘密。“天机迥出”而“意玄冥化”,“默契造化”而“与道同机”,这种个体与永恒同在而生命与造化同流的境界本来就是中国古典艺术的理想。然而,古典艺术一直在反摹仿重写意的套路上苦心经营,直到现代才发觉反摹仿重写意的艺术追求愈是炽热,距离那种永恒境界愈是遥远。因为艺术不是自我参照,绘画也不会孑然自律,它必须扎根于生命而有所寄托,它必须载道传言而有所启示。当传统的水墨画只留下残山剩水和孤花片叶,当取法西方的写实绘画下焉末流机械仿制,当代中国画的思变求新则显得十分艰难。(2)杨佴旻的又一次冒险便上升到了史诗的高度:用油画的布局、用色以及笔触,在宣纸上呈现宇宙永恒的节律。秋水长天轻似梦,太行山色有无间。本来应该是气吞万里,壮美夺人,但杨佴旻笔下的风景却显得是那么安详宁静。安详宁静,恰恰是宇宙间静物的生命,如恽南田所说:“惟其品若天机冥鸿,故落笔便如急管哀旋,声情并集”。在《太行人家》、《护城河》等作品中,同样可以感受到这种律动与力度。不过,在这后一类作品中,气势与韵律之融合更多地以人文景观而非自然景观为中介,而把艺术探索的锋芒指向了历史记忆,其中弥漫着如泣如诉的乡愁。

以印象派为蓝本,以宣纸为母体,杨佴旻的实验成果是画出了色彩如歌、气势淋漓的当代水墨画。他的实验,是以自己对历史的判断为基础,推进当代中国画两种转向——向外转向色彩,而向内转向心灵。转向色彩,是以西方画语系统矫正中国画语系统,在脆薄的宣纸上写出了宇宙气势。转向心灵,则是以中国画语系统纠偏西方话语系统,在坚硬的画面上挥洒出生命的旋律。不过,杨佴旻的探索明显有一种自觉的取向,不是延续西化中国,而是力图“以中化西”。“以中化西”,就是以中国传统主动去融汇与化合西方传统,从而当代语境中创造属于自己的新传统,为古典的传统添加新质。“以中化西”,是当代中国在全球时代多元文化语境下而采取的一种策略,主动而非被动地遭遇西方文化,以自体为中心而非以他者为中心选取文化资源。当然,这也是中国当代艺术所由之正道。具体到杨佴旻的个案中,就是他的实验所启示的水墨画复兴之道。杨佴旻用色彩造气势,用笔触摹韵律,在“宣纸”上画风景,在“画布”上留永恒。最为重要的是,他总是“气”中贯“韵”,以“韵”化“气”,因而画面元气淋漓而若合节律,如诗如歌却气势夺人。

为了更清楚地显示水墨画复兴之道的价值,笔者想从比较文学研究成果中引入一种阐释模式,作为评价当代艺术探索的参照框架。意大利理论家莫莱蒂通过研究全球视野中“世界文学”的生成和比较形态学的构建,而提出一种艺术形式发生的规律。莫莱蒂认为,现代艺术形式和艺术传统的生成,是以西方为中心向边缘和半边缘扩散的产物。现代艺术传统的形成,乃是西方形式的影响(Formal influence of West)与地方素材(local materials)的互相侵入而形成的地方形式(local forms)。(3)从这个参照构架看来,中国现代艺术新传统的生成,乃是西方艺术形式的影响向远东边缘的扩散过程之中同中国素材互相侵入而产生的中国独特的艺术形式。其中,写实主义成为中国现代艺术的图腾,而包括水墨画、文人画、山水画在内中国古典艺术则成为现代艺术的禁忌,蕴含在其中的写意原则、抽象形式和气韵节奏等等,都渐渐淡灭,或者化为一些余韵流兴。换言之,西方形式的影响及其扩散,干扰了中国现代艺术的独立发展,而压制了新传统生成的种种可能性,其结果是西方显耀而中国隐蔽,给人的感觉乃是西方主导而中国随从。如果说,“西显中隐”是中国现代艺术百年历史的宿命,那么,如果要打破这个宿命的魔咒,引领当代艺术走上必由之正道,那么,艺术家就必须有丹才学识,“以中化西”。(4)在复兴水墨艺术,创作现代中国画的实验中,杨佴旻做出了可贵的探索,确立了一种创造性转换的范式。在中西之间,在西方形式与中国素材之间,在色彩淋漓和韵味流溢之间,这一范式保持着必要的张力。杨佴旻的探索含蓄地告诫同道:要承认西方形式的价值,但不要任其干扰当代中国画的独立进程;要承认意境和笔墨是中国艺术的伟大遗产,但不要让它们束缚了创造的手脚。惟其如此,西方才不是霸主,中国也不是负债人,只有在互相借鉴和彼此沟通之间,古典艺术才焕发出生命力,艺术的新生才始获机缘。

1、梵高语,参见《宗白华美学文学译文选》,北京大学出版社,1982年版,第227页。

2、“文人士大夫有感于生不逢时,寄悲愤于笔墨,或取梅兰竹菊之傲霜凌寒,或取残山剩水的荒凉寥落,乾笔皴擦,浅绛点染,有一种苍凉沉郁、简澹高古的情味。这种情味既没有超越宋人的境界,到明代也日益淡漠了。”参见高尔泰:《中国山水画探源》,《论美》,兰州:甘肃人民出版社,1982年版,第306页。

3、Franco Moretti, “Conjectures on World Literature”, in New Left Review, Jan. / Feb., 2000, pp.54-68.

4、参见王一川:《中国现代学引论:现代文学的文化维度》,北京大学出版社,2009年版, 第219页。

胡继华

2012年3月11日

胡继华,安徽人,北京师范大学文学博士,北京第二外国语学院比较文学与跨文化研究所教授,文艺批评家。专著有《文化幽怀与审美象征》、《后现代语境下的伦理转向——论列维纳斯、德里达和南希》,译著有《为承认而斗争》、《友爱的政治学及其他》;发表论述上百万字,主要研究有“宗白华与中国比较诗学”、“解构诗学新论”等。

- 上一个宝物: 有待解读的实用与艺术

- 下一个宝物: 文人画与画家画的界定