赖少其生命最后时光的衰年变法

向日葵(纸本) 八十后作 41cm×42cm

向日葵(纸本) 八十后作 41cm×42cm

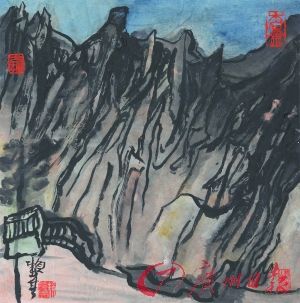

《山水》(纸本) 八十后作 41cm×41cm

《山水》(纸本) 八十后作 41cm×41cm

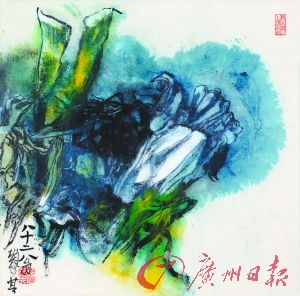

《花卉》(纸本) 1997年 41.6cm×41.8cm

《花卉》(纸本) 1997年 41.6cm×41.8cm

《临汪之瑞山水》(纸本) 1971年 23cm×49cm

《临汪之瑞山水》(纸本) 1971年 23cm×49cm

20世纪杰出艺术家赖少其——生命最后时光的“衰年变法”

他曾经被投入铁窗,是宁死不屈的新四军战士;他曾是身居要职的文化官员,筹备成立上海中国画院,并给困境中的傅抱石、谢稚柳以援助;他自己也以版画方面的成就而在艺术界享有盛名,被鲁迅誉为“最具战斗力的青年木刻家”,更是新徽派版画的开拓者;他在书法、国画、金石、诗词等方面造诣深厚,是20世纪中国画坛上一位修养全面的艺术家。然而,在很长时间里,他最大的艺术成就却被极大忽略了:那就是在被病痛长期困扰,精神时而陷入迷狂、自然生命行将停止运行的“八零后”,他于作品中显现出了艺术生命最本质、最原始、最朴素、最真挚和最纯净的精神意象。

他就是赖少其,一位在20世纪中国美术史中书写了浓重的篇章、更对21世纪中国画的发展做出了极具启示性贡献的艺术巨匠。近日,《大道之道——赖少其诞辰百年作品展》在广东美术馆开展,以“倒叙”的方式,将赖少其在生命最后时光绽放的永恒光彩最大程度地展现在观众面前。

文、图/广州日报记者 金叶

半清醒半昏迷之间

创作“八零后”作品

这次展览的策展人、广东美术馆馆长罗一平,清楚地记得2002年第一次在赖老家拜读其“八零后”作品所感受到的震撼。“那是赖老在1997年~2000年于病榻上完成的几十件遗作。”罗一平说,他几乎是流着泪看完这些作品的。

在这批作品中,赖少其笔下的一切都没有了“正形”,山非山、水非水、树非树、花非花。它们东倒西歪,横生倒长,墨塌塌不知所云,乱糊糊全无章法,笔墨关系、结构关系、色彩关系等全部都被打破了。纸面之上,不再是具体的物象,而是一种精神景观,里面有诗性的回闪,有生命意志的激活,显得崇高、神秘、宁静,似乎在感悟真挚又似乎如梦如幻。“在我看来,赖少其这批作品中的精神性,是20世纪所有其他艺术家所不具备的,不管是黄宾虹、李可染,还是傅抱石。”罗一平说。

“他是在和神灵对话。”观画的过程中,罗一平控制不住地喃喃自语。他知道,当时的赖少其已经完全失去了行动能力,也不能言语,喉、鼻皆插着管子,每幅画都需夫人、女儿或护理先行准备好绘画材料。赖老则斜倚于病榻,用一只还未完全病痹的手在一块小画板上作画。有时候他画着画着精神就陷入了混沌,甚至昏迷过去。这是赖老在清醒和半清醒、现实和超现实之间的精神状态中完成的作品。

“赖少其是20世纪中国画坛最杰出的艺术家之一,也是当时中国艺术成就与艺术声望最不相符的一个杰出艺术家。”罗一平对此坚信不疑。但当初他致电北京的一些著名学者时,“很多人都半信半疑,他们没有看过这批作品,但是感觉不可能有我说得那么好。他们觉得我应该是带着感情而造成的误判。还有人说,赖少其怎么可能会画国画,他不是一个版画家吗”?

所幸的是,十年过去,赖少其晚年所取得的艺术成就已经被学界广泛承认。“有人可能会认为这一切(‘八零后’作品)不过是一位江郎才尽的老人走近黑暗时的踉跄步履,但其实此时的赖少其正披襟临风,心头一片澄澈。正在和陈洪绶、徐青藤、八大山人问答论道,和黄宾虹、傅抱石、李可染携手登高,和莫奈、梵·高、毕加索、康定斯基隔山唱和……在世人的淡忘与漠视中,其精神正升华到一个前所未有的层面,抛却一切世俗的羁绊和艺术的框条,大步铿锵地走在通往永恒天堂的大道上。”艺术史家刘传铭评论道。

罗一平——

对话

倒叙 让人更加清晰伟大艺术家的成长轨迹

广州日报:这次展览以倒叙的方式展开,目的是为了凸显赖少其在晚年取得的巨大成就吗?

罗一平:是的,现在赖少其的作品在市场上表现最好的是他回到广州,还没有得帕金森综合症之前的那批。那时的赖少其已经开始“丙寅变法”,他在自述中说“不变只有死路一条”。他这个时期的画确实好,比如他画的黄山,明显就比在安徽的时候画得好。安徽时期的黄山形存神隐,重理、重像、重势、重合于理性的安排,尽管画得很好,但够不成大家;回广东之后,远黄山写黄山,写就的是精、气、神的黄山,是文化的黄山,明显更高一筹。“丙寅变法”期间的赖少其,画面美,有新意,又流露出率真的天性,其精神高度、语言成熟度、市场接受度都很高。

但让赖少其能够超越赖少其,并最终跻身于艺术巨匠行列的,是他罹患帕金森症之后的“衰年变法”。这个阶段,他做到了“超然物外”,而我们知道真正伟大的艺术品一定是指向精神的。这也是我们这次展览想要突出的重点——一开始就引导观众进入到赖少其的精神世界,一进到展厅,就面对一位前所未见的大师,形成一种震撼的认识。这批作品很少展出,很多人初次面对可能会觉得迷惑,因为它打破了固有的审美知识架构。然后,我们再缓慢地倒叙回去,让人们意识到这批作品是从“丙寅变法”演变过来的,它更早期的“前身”则是“黄山时期”。继续往前推,看看赖少其的书法、版画以及他诸多的临摹作品,一点点地体会这位巨匠的根基究竟是什么,他和传统的关系是怎样的。我相信,在这个倒叙过程中,观众最初的很多疑惑可以得到最好地解答,并清晰地看到一个伟大的艺术家是这样一步步产生的。

“变法” 回到广州成为诱因

广州日报:赖少其14岁离开故土,71岁才回到广州,然后开始“变法”之旅,这是偶然还是必然?

罗一平:回到广州是“变法”的诱因。在此之前,赖少其在安徽,用漫长的时光同黄山相处。我们知道黄山自古以来被称为“中国画家的画院”,和黄山的“机缘”,再加上赖少其深厚的阅历、扎实的基本功,使得他当时笔下的黄山炉火纯青。如果赖少其一直待在安徽,假以时日,他也会变得很伟大,但他或许永远无法超越自己,也许最终只是个善于画黄山的大画家。

而回到广州之后,地域的转换使他有了更深的思考。广东的山水迥异于黄山,四时皆花季,处处都显得灵巧、轻快、靓丽,随意散淡的行笔、丰润酣畅的水墨、鲜艳饱满的色彩显然比过去画黄山的焦笔渴墨和凝重、滞涩的运笔更加合适。而在广州,和黄山拉开了距离之后,他只能画想象中的黄山了,因此,你会发现这时期的作品中,松树、云海没有了,代之以大量莫名其妙的空白。有些东西你搞不清楚是山水还是花鸟,鱼可以游在山的空气中,山可以沉积在水草之中……一种新的描绘方式出现了。这种意象中的黄山更真实、更有意思,也是赖少其从一个大画家走向艺术巨匠重要的分界点。

广州日报:之后,“衰年变法”的时间很短,只有四五年,而且当时赖少其的身体已十分衰弱,路走不了,话也没法说,甚至经常陷入混沌。为何反而是在这种状态下,他的艺术又上了一个台阶,达到巅峰状态?

罗一平:“丙寅变法”时期的赖少其虽然精彩,但他还是理性的,物象外在的形式感仍在制约着他,直到突如其来的疾病击垮了他。我曾经和他的家人,以及当时的护工有过长谈,想了解当时赖老是如何画画的。他们告诉我,赖老的起笔通常非常传统,行笔很慢,像打太极,他清醒的时候,画面主要以线条为主,但常常画着画着就陷入混沌,甚至昏迷过去,这时候他的版画思维就进来了,有时候把前面所有的线条全部盖掉,黑乎乎的一片;再然后,他可能又开始在上面堆色,似乎是想让画面再回到中国画的味道中来,但跟最初呈现的风貌已经完全不同了。

赖老的夫人曾菲告诉我,赖老画画其实是他自我解脱的一个途径。他要完成的不是一幅作品,而是一个精神游走的过程。有时候,家人、护工觉得他已经画完了,想把画板拿走,但赖老会非常固执地用手抓住,直到他自己认为确实完工了,才让人帮助盖印。所以,他并不是人们以为的那样糊糊涂涂,而是有一个自己想要抵达的终极目标。在清醒和半清醒、现实和超现实之间,在某些急功近利的机会主义者看来几乎完全无法通融的古、今、中、西歧异之处,在赖老的笔下被打通了。

广州日报:这让人不禁想到梵·高、石鲁等艺术家,艺术家们是否只有在这种状态下才能打通一切?

罗一平:没错,这里面有“酒神精神”。艺术是由日神精神和酒神精神构成的。日神是理性、秩序的梦,让你搭建艺术的形式大厦,酒神则让你冲破这些大厦,让它在洪水崩溃的过程中,形成一种难以驾驭的图像和形式。从这个意义上说,“丙寅变法”时期的赖少其,是日神占据上风,而“衰年变法”则是酒神,打破了日神所构建的所有秩序,完全是生命本能的欢歌。这个时期他的作品真正进入了超于象外的境界。

传统

用最大力气打进去

以最大勇气打出来

广州日报:有人会认为,“变法”之后的赖少其,从一个热爱传统的人走向了怀疑传统?

罗一平:赖老从未怀疑过传统,并且有深厚的传统根基,曾经下了很大工夫临摹古人的作品,我们这次展览也有相关展示,你会发现他临摹的境界很高,不仅形似,更加神似。他真的是一丝不苟地学传统,但他对传统的态度其实是用最大的力气打进去,又以最大的勇气打出来。

广州日报:但我特别好奇,“衰年变法”中那个打破一切条条框框的赖少其,会怎么看待他早年的创作?

罗一平:一个真正的艺术巨匠,他最后呈现出来的面目一定不是传统的符号,而会将自己的生命符号注入其中。赖少其早年以传统为根基,当他用最大的勇气“打出来”的时候,传统不是完全消失了,而是变成了一个隐性的符号,被他作品中显性的生命符号盖住了。这个过程是对传统的升华。有人说赖少其晚年的画已经不是中国画了。但我认为,它们是地道的中国画,不过是走向顶峰的、我们很少见到的那种高度的中国画。就像上世纪三四十年代时也有很多人说,黄宾虹的作品黑乎乎的,不好,不是中国画。但时代发展至今,我们已经不难理解黄宾虹的伟大。对于赖少其也是如此,我坚信会有越来越多的人认为,这种画才能真正代表中国。

- 上一个宝物: 盗墓小说上银幕浪漫美化了盗墓

- 下一个宝物: 林风眠弥留之际写下我要回家