林风眠生平展举办:重新认识林风眠

陆琦:1925年5月,中国古代和现代艺术展览会在法国斯特拉斯堡举行。蔡元培等人从巴黎专程赶来参加开幕典礼。蔡元培认为林风眠展出的大幅油画《摸索》最富于哲理,非常欣赏。蔡、林从此成为忘年交。

陆琦:1925年5月,中国古代和现代艺术展览会在法国斯特拉斯堡举行。蔡元培等人从巴黎专程赶来参加开幕典礼。蔡元培认为林风眠展出的大幅油画《摸索》最富于哲理,非常欣赏。蔡、林从此成为忘年交。

何红舟:1937年抗战爆发,林风眠带着师生向内地转移。师生们颠沛流离,在兵荒马乱中边赶路,边教学,还搞抗日宣传活动。从诸暨、贵溪、长沙再到沅陵,才安顿下来。此时杭州艺专与北平艺专合并,成为国立艺专。

何红舟:1937年抗战爆发,林风眠带着师生向内地转移。师生们颠沛流离,在兵荒马乱中边赶路,边教学,还搞抗日宣传活动。从诸暨、贵溪、长沙再到沅陵,才安顿下来。此时杭州艺专与北平艺专合并,成为国立艺专。

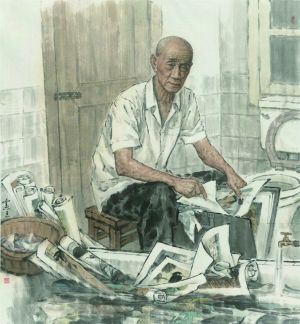

吴宪生:1966年,林风眠看到形势严峻,自己动手将大批自己的精心画作毁去。先是投入壁炉焚烧,因怕人注意,改为浸入浴缸化为纸浆,然后再放进抽水马桶冲走。

吴宪生:1966年,林风眠看到形势严峻,自己动手将大批自己的精心画作毁去。先是投入壁炉焚烧,因怕人注意,改为浸入浴缸化为纸浆,然后再放进抽水马桶冲走。

雕塑 龙翔等。1923年2月,林风眠结束了巴黎美术学院的学业。应留学德国的同乡熊君锐的邀请,林风眠与林文铮、李金发同赴德国旅行学习。这三位同乡、同学后来回国分别任国立艺术院首任院长、教务长、雕塑系主任。

雕塑 龙翔等。1923年2月,林风眠结束了巴黎美术学院的学业。应留学德国的同乡熊君锐的邀请,林风眠与林文铮、李金发同赴德国旅行学习。这三位同乡、同学后来回国分别任国立艺术院首任院长、教务长、雕塑系主任。

王赞:50年代初期在上海,林风眠常去看戏,京戏、昆曲、绍兴戏都看,有时与擅长戏画的老同事关良一起去看。他画了许多戏曲人物速写,临摹戏曲脸谱和服装及皮影人物造型,参以西方现代艺术手法,探索戏曲人物画的新路。

王赞:50年代初期在上海,林风眠常去看戏,京戏、昆曲、绍兴戏都看,有时与擅长戏画的老同事关良一起去看。他画了许多戏曲人物速写,临摹戏曲脸谱和服装及皮影人物造型,参以西方现代艺术手法,探索戏曲人物画的新路。

采写 信息时报记者 冯钰

回望大师,不仅是致敬历史与纪念先贤,更是从他们身上寻找思考当下现实问题的坐标,寻找再度前行的力量。

2015年4月9日,“世纪风眠——林风眠生平展”在中国美术学院美术馆开幕。时值中国美术学院建校87周年纪念日,这座中国第一所高等美术学校选择在这样一个有意义的日子举行展览以纪念自己的首任院长,追溯自己的学术之源。更多的人关心的则是,在今天,我们为什么需要重新认识林风眠?又应该如何重新认识林风眠?林风眠所提出的中西调和论,对于中国美术的20世纪、当下以及未来发展,有何种现实意义?

一号展厅正中是一张由许江、孙景刚、邬大勇所作的长8米、高1.2米的巨幅油画:《国立艺术院开学典礼》。蔡元培、林风眠等十八位20世纪教育界、美术界先驱在画面之中或坐或立,仿佛穿过时空凝视着今人。说起林风眠对20世纪以来中国美术的影响,最明显的当然是他受国民政府大学院院长蔡元培的委托,筹办并创立了中国第一座也是最重要的高等美术院校。而人们往往忽略的是,他不但参与创办了中国现代教育系统,同时也参与创办了最早的现代展示系统。

高士明告诉我,最早的全国美展,中国最早的博览会,以及中国艺术家早期参加世界博览会如巴黎万国博览会等事件,实际上都是与林风眠有关的。“他们这一代人有着充分的现代美术制度的经验,这一点他们与他们的前辈文人画家们是很不同的,跟同代的其他画家也很不一样,但是在今天,我们的制度经验比他们更复杂——在今天我们谈起艺术的时候,其实是有三个艺术世界的。”

在高士明看来,这三个“当下艺术实践”中的第一个是中国书画,“好像保持在文人的世界里面,它现在慢慢成为一种文化姿态。”第二个世界,是从上世纪50年代开始由全国美协、美展、画院等等构成的体系,“我本人认为这个世界具有非常重要的意义,”高士明说,最近三十年,国际艺术界都在讨论社会参与、社会性互动等重要概念,但很大程度上,最重要最彻底的实践就是当年我们的群众艺术馆。第三个艺术世界,是所谓的当代艺术,由双年展、798等等构成。这里任何一个世界,都是历史性建构,都有它的历史脉络。

于是在我们讨论中国的当代时,必须认知到中国的当代是由以上三个世界叠加而成的,而不是其中任何一种单一构成。“这不是说我们要把今天的艺术一分为三,它们之间是互相穿越的。恰恰是那些最优秀的艺术家往往是这三个世界之间的穿越者。那些最优秀的艺术家,比如说王广义,穿越在第二和第三个世界之间,邱志杰就穿越在第一和第三个世界之间,谷文达也是这样。非常多的当代艺术家都是穿越者,我们的院长许江教授,三个世界他都在,最优秀的艺术家往往是三个世界之间的穿越者,为什么会这样?这是因为中国当代的历史性建构是复杂的,是漫长的20世纪不同的历史力量交错形成的。这些都是我们迎接林风眠先生来到当代的一些前提。我们要用今天语境的复杂性和挑战性去回应或者说向林先生致敬。身处艺术史的下游,我们和身处上游的那一代艺术家之间的对话关系其实是彼此在后果、效应、想象、应答之中反复的一个过程,所以说今天对林先生的致敬,其实是应该带有今天的问题意识。”

专访

信息时报:今年是85美术新潮三十周年,我们知道林风眠先生是最早将现代派美术观念带进中国的代表性艺术家,而85新潮的星星之火能够最初在中国美术学院燃起,其中有怎样的内在联系?

高士明:当我们在梳理这八十多年来发生在中国美院的事件与思潮时,发现无论是油画还是国画,无论是社会的担当——历史画的传统、为时代造像的传统,还是先锋的思考——开头都是林风眠,他的批判艺术运动,为艺术战,表现主义和救赎精神,都在这条脉络中有所表现。先锋艺术脉络里一个重要的篇章就是八五新潮,80年代初全国流行伤痕美术,浙美却没有跟风。黄永砯那一届的毕业创作只有一个人画伤痕美术,是被大家鄙视的。他们完全不同,对语言本体有所反思和自觉,大量的超级写实、零度绘画,个人面貌非常强烈。当时为了那次毕业答辩,《美术》杂志专门派了一个团队来采访,做了个专题,叫《发生在浙江美院的一场辩论》,很快形成全国性的影响。随之而来的,是张培力、耿建翌、宋陵等人的“85新空间展”,黄永砯的“厦门达达”,王广义的“北方理性”……新潮美术的星星之火迅速在全国点燃。这种与当时全国其他美术院校不同的传承、不同的氛围、不同的精神资源,真的是跟林风眠他们创办这所学校时倡导的中西调和的方法是有关系的。

信息时报:广东的读者可能会对林风眠“调和中西”那四句话的艺术主张与岭南画派几乎产生于同一年代的“融汇中西”之间的区别感到好奇,您可以简单辨析一下吗?

高士明:林风眠先生提出的四句话之间有递进关系,他提出“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,”是互相承接和递进的,最终的目的是“创造时代艺术”。整理和调和其实是方法。而对高剑父先生及其同事们来说,“调和”某种意义上来说是一种美学诉求。这是根本的差异。当然,我是很景仰高剑父、高奇峰两位先生的,他们除了是艺术家之外更是伟大的革命者,和我们学校的黄宾虹先生一起,在上海创办了《真相画报》。从林风眠那一代人开始,艺术家就不是单纯的匠人,而是思想家、哲学家、社会运动家。那一批人,无论今天我们把他们说成是国学大师,还是调和派,还是西画传播者,实际上当时都有一种风骨,也就是志士的气质,这是非常重要的。

这是一次汇集了中国美术学院部分学术中坚和美术界若干著名画家、雕塑家力量的主题性生平创作展。两年前,“世纪风眠”大型创作工程启动,林风眠艺术中心与中国美术学院合作,邀请了40位不同风格、领域的著名艺术家,通过各自的艺术创作,为林风眠人生中的40个瞬间“存照留念”,这些作品将被筹建中的林风眠艺术馆永久收藏。

展览中涵括了国画、油画、版画、雕塑、漆画等不同材料的作品,从林风眠幼年生活的广东梅州小山村到赴法国学习,从发起“海外艺术运动社”到参展法国斯特拉斯堡展览会受到蔡元培青目,从回国任北京艺专校长、组织“北京艺术大会”到建立国立艺术院(中国美院前身),从与同辈重要艺术家的交往到日常创作,从文革期间无奈毁画到晚年在香港迎来人生中最后一个创作高峰……艺术家们饱含着对先贤的深切情感,择选了林风眠艺术生涯中的40个节点,以现代人特有的视角来回顾林风眠的一生。

据悉,此次画展将在年内进行巡展,包括北京中国美术馆与广东美术馆等都在巡展计划之中。这40件作品最终将由梅州林风眠美术馆收藏,让林风眠家乡的人民可以进一步了解大师苦难而壮美的一生。

现场

以现代视角回顾风眠百年

“林风眠身上凝聚着中华民族的一些根源性的文化基质。”在谈到林风眠的时候,许江显露出丰沛的激情。他用诗性的语言概括说,“林风眠是一卷书,一卷世纪性的百科全书,在这卷书里,可以读到中国美术百年发展的艰难历程;可以读到中西文化融合的深重讯息;可以读到命运的乖戾和人性的磨难;可以读到先行者经历的风暴和生命的顽强;还可以读到每个读者自身真实本性被轻轻拨动的颤音,林风眠的一生是要用心、用真诚、用时光、甚至是用生命去体悟和阅读。”

去年,中国美术学院曾做过名为“我们在绘画中:中国油画的国美之路”的历史梳理,许江发现,无论是在思考学院油画创作中的文化曙光与文化担当时,还是在研究对文化思考所持有的先锋精神的时候,都不可避免地追溯到林风眠身体力行的普世文化关怀与长期倡导的“介绍西洋艺术、整理中国艺术、调和中西艺术、创造时代艺术”学术目标。

那四句话,是林风眠在国立艺术院(中国美术学院前身)的《艺术教育大纲》中所提出的观点,在今天,它也是我们重新认识林风眠的当代意义的钥匙。

中西交融,林风眠带给中国的是真正的现代派

二十世纪初叶,随着时代语境下的社会变革、文化碰撞,一批艺术先行者致力于探索绘画新的可能性,“中西融合”成为他们思考之后的选择。同样是中西融合的道路,却延伸出不同的方向——其中经常被人们拿来对比的是林风眠与徐悲鸿所表现出的差别。徐悲鸿强调的是传统中国画与19世纪法国库尔贝、米勒等现实主义时期画风的融合,本着以写实为基础的艺术创作原则,兼顾中国绘画之传统审美关照;而林风眠却选择了将立体主义、野兽派及以后的诸流派画风结合中国传统的民间艺术,最终融合而为带有其强烈个人印迹的中国画作品。

对于这两种不同的选择以及之后对中国学院绘画所产生的影响,上海中国画院、曾编写《林风眠先生年谱》的朱朴是这样认为的:“林风眠在艺术教育上主张中西融合,办学的时候不分油画系,中国画系,而是一个绘画系,绘画系共同的基础是素描,他的素描教学强调不仅像对象,还要从对象里提炼其精神,并充分发挥学生的个性。因此说林先生的素描教学,不仅重‘技’还重其‘道’。教学方法和徐悲鸿不同之处就在这里。”

中国美术学院副院长王赞认为这种说法是成立的。他认为,20世纪初的那一批艺术先驱们负笈渡海,学习西方的现代艺术,每个个人艺术道路的选择是有其价值判断的,“林风眠和徐悲鸿的选择其实有着非常不同的价值取向,徐悲鸿先生选择了古典主义和现实主义题材,而林风眠先生在学习的时候也是走这条路,但是在西方绘画的大潮当中发现艺术的发展已经完全不是按照现实主义这个题材,而是走向了后期印象派,林风眠先生可以完全选择像徐悲鸿一样的艺术道路,他不是,他觉得应该学习西方最现代的艺术潮流表达,而这个表达的选择是艺术家在艺术道路当中的一种判断。我想后人将会以更全面的角度来评价林风眠先生。在今天这个多元社会、多元艺术创作价值的不同评判之下,林风眠先生的艺术之路重新被我们认识,他是中国现代艺术的源泉和力量。”

如果林风眠活在当代,他会产生怎样的意义

中国美术学院跨媒体艺术学院院长高士明更关注的是,“如果把林风眠先生邀请到当代,他会产生怎样的意义,做出怎样的选择”。

在接受信息时报记者采访时,高士明认为,林风眠给今天的画家提供了某种参照。“在一个大的文化历史的结构里面,他立在历史的节点上,提出了中西调和的方法,这个方法在今天应该得到怎样的印证和发扬?我们知道,上世纪90年代开始,我们基本上处于全球和本土之间的张力之间,这也是全世界共同面对的语境。这种文化历史的张力,跟林风眠的时代已经非常不一样了。林风眠先生以及他们那一辈艺术家看到的‘中’和‘西’,与我们今天所身处的语境是不同的——他画西画,但是他从小是读《昭明文选》长大的。现在不止年轻人,就是美术院校的大学教授有多少人会读《昭明文选》呢?今天的‘中’和‘西’这个文化命题比林先生那个时代要更严峻也更加复杂,需要更努力、更精心、更深入地去思考今天的文化处境。从当年的中西调和,到今天全球与本土之间复杂的动力机制,情况已经发生很大的变化。”

既然所谓“中西文化交融与冲突”的语境已经悄然变化,那么林风眠留给我们的方法是否还适用呢?高士明说:“林风眠提出了调和中西的方案,但他个人创作当中实际上有着更为复杂的东西,不是说身处于西方绘画潮流的一个风口就被动地学习西方,而是他骨子里具有着表现精神,构建起深度的艺术精神性的方式,这个方式在今天当然还具有现实意义——绘画不仅要有语言的表现性,还要有其精神的深度。这一点上,我相信他对今天所有的画家仍然是一个重要的参照。他每一张作品里面都能寻找到不同的画意,不教条,也不类型化,他的画里面保持了很独特的品质,他是一位‘创格之人’,他创作出了林风眠自己的格,这个‘格’即是格调,也是品格,又是风格。一个艺术家在艺术史上能不能立得起来,我觉得这是很核心的标志。”

- 上一个藏品: 国家艺术品质量溯源系统的建立与艺术品打假

- 下一个藏品: 油画家陈逸飞的海派渊源