张充和老人的古墨缘

古墨缘

古墨缘

苏炜

张充和老人告诉我:她与古墨结缘很早,从她过继到叔祖母家的童年时代就开始了。

“那时候我才七八岁,已经在朱老师教导下开始学写字。”有一回,是在老人日常习字的案桌上,跟着老人研墨写字,张先生忽然提起了古墨的话头,“我祖母有个妹妹,我叫七姑奶奶,祖母带我上她家去玩,把我写的字带给她看。七姑奶奶称赞说,字写得不错呀,我要送给你好墨。从七姑奶奶家回来,她送给我几锭老墨,我小孩子也不懂,就拿到书房去磨墨写字。朱老师看见了,吃了一大惊,说:哎呀,这可是明朝方于鲁制的墨呀!你小孩子怎么不知疼惜,用来写大字!以后,朱老师就要求我,用家里的老墨、古墨写字,只能写小字,而且要用碎墨,不能用整墨。我就是从那时候开始,注意保存和收藏古墨的。家里的整墨我都舍不得用,所以就保存下来了。成年以后在各个地方走,我也注意收藏好墨、古墨,就一直收藏到今天。”

“你的七姑奶奶家,怎么会有这么多古墨呢?”我很好奇。

老人笑吟吟地进入绵长的回忆,“我祖父的父亲——也就是我的曾祖父张树声,是两广总督,代过李鸿章的职,在《清史稿》里有记述的。我祖父是大儿子,考上进士后本来要做官,但他不喜欢做官,就担了一个类似驻京办事处之类的闲职,住在北京看家。曾祖父有四位公子,一人玩一种喜好的玩意儿。我祖父就是喜欢书,喜欢玩书、玩墨,爱收藏古书、古墨,所以家里有很多这样的东西。到了我父亲手上,却不喜欢这类东西,拿着家里给的钱办学校去了。后来祖父外放当川东道台,在川东九年,离开的时候整船整船都是书。他过世以后,合肥张家的几房人,自然就把这些古书、古墨都保存下来了。这就是我的七姑奶奶顺手就能把明朝方于鲁的古墨送给我这个小孩子的原因。我现在手边用的,还是两锭明朝的墨呢!”

老人眸子里一闪,想起一件陈年旧事,“那一年——应该是1960年代以后的事吧,我和汉思去印度玩,经过香港,在我表妹家落脚。表妹与我平辈,是李鸿章的侄孙女。她是四房的,我祖母也是四房的,所以我们很亲。她看我们驮着一个大箱子,就说:你不如换上我们家的小箱子吧。她递给我一个小箱子,里面有个什么东西在滚来滚去。打开一看,是一锭墨。仔细看,不得了,是明朝的墨,上面雕着一个狮子头,比方于鲁还早,是方于鲁的老师——程君房制的墨!表妹说:你喜欢,就拿去好了——那是小时候我流鼻血,妈妈用它来给我止鼻血的。呵呵,她用这明朝古墨来止鼻血!”老人爽声笑了起来,“记得小时候,那时的人都说墨里有胶,认为墨能止鼻血。其实陈墨是没有胶的。过了这么些年头,早退胶了,要止鼻血,也要用新墨——嘿,我家现在藏的年头最老的一锭墨,就是这么来的!”

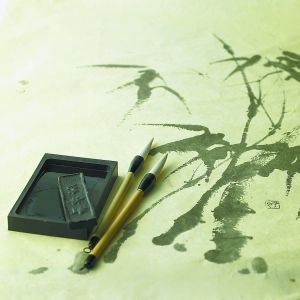

我随手把玩着桌子上撂着的墨条,知道它们全都是年头、来历不凡的家伙,便仔细端详着上面的图案和嵌字,果不其然——

这一方——上面只有三个镶金刻字:“龙香剂”。“这可是上好的墨呢,上面镶的都是真金。”老人说罢,蹒跚着步子,从厅堂书架上拿过来一本周绍良著、赵朴初题署的《清墨谈丛》,翻到某一页上,我眼睛都亮了:书里图文记述的,就是眼前这些墨方,“原来都是这么有名的墨呀!”

欣赏完毕,我久久凝视着眼前的茶几:高高低低、零散重叠的古墨,有如一片凝结的历史之海。墨里有形,有色,有工艺技术,有文人寄托,飘过沧桑兴亡的烽烟,漫过高山流水的琴音,自然,还流荡着大山大野古桐新松的熏烟馨香……

- 上一个藏品: 80后女孩的文玩情结

- 下一个藏品: 明代顾从义摹刻石鼓文砚鉴赏