《琥珀眼的小兔》:见证家族兴衰的小物件

![《琥珀眼的小兔——被隐蔽的遗产》[英]埃德蒙·德·瓦尔著 英国Vintage](https://www.32196.com/scp/UploadFiles_4123/201512/2015121600193726.jpg) 《琥珀眼的小兔——被隐蔽的遗产》[英]埃德蒙·德·瓦尔著 英国Vintage

《琥珀眼的小兔——被隐蔽的遗产》[英]埃德蒙·德·瓦尔著 英国Vintage

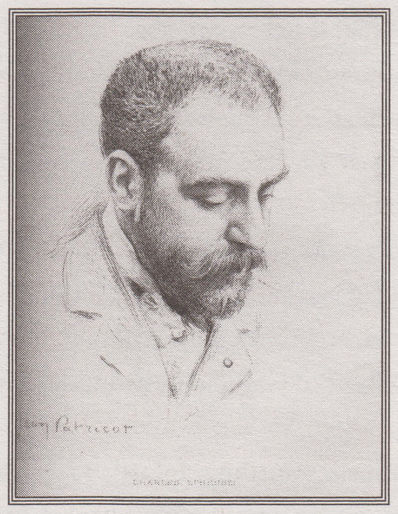

刊登在1905年《美术杂志》上的查尔斯·伊夫鲁西版画肖像,他是普鲁斯特《追忆逝水年华》中斯万的两个原型人物之一。

刊登在1905年《美术杂志》上的查尔斯·伊夫鲁西版画肖像,他是普鲁斯特《追忆逝水年华》中斯万的两个原型人物之一。

伊夫鲁西家族在巴黎的成功迅速且强势,不过查尔斯却没有如兄弟辈一样投身金融业,而是华丽地跻身上流社会,成为贵妇们面前的红人。同时,他进行艺术收藏,从事艺术史研究……查尔斯与普鲁斯特过从甚密,并是《追忆逝水年华》中斯万这个人物的两个现实原型之一。

孟晖

2011年出版 《琥珀眼的小兔——被隐蔽的遗产》(The Hare with Amber Eyes——A Hidden Inheritance)是我在香港逛书店购买时最犹豫的一本书,结果却是最痛快读完的一本。

从二百六十四件日本传统小佩坠(netsuke)的几度转手,让读者——比如我——对1840年代至1940年代的百年欧洲历史发生新鲜的感觉,是这本书奇特的魅力所在。恕我孤陋寡闻,此前从没听说过Ephrussi(伊夫鲁西)这个显赫一时的犹太富商家族,也或者,曾在法国文人的笔下瞥见过,但却一扫而过,未加注意。该家族本为沙皇的子民,开山族长查尔斯·约西姆·伊夫鲁西在十九世纪上半叶于敖德萨靠经销小麦发迹。世界上最大的小麦出产地乌克兰的粮食经敖德萨中转之后,再沿多瑙河或渡过黑海外销到欧洲各地,到1860年,伊夫鲁西家已经成为世界上最大的小麦出口商,号称“小麦之王”。一如十九世纪初罗斯柴尔德家族以法兰克福为起点,派遣儿子女儿们“殖民欧洲诸城”(书中原话),查尔斯·约西姆·伊夫鲁西决意让生意转型到金融领域,并雄心勃勃地着手编织跨国家族网。于是,次子伊格纳茨进驻维也纳,长子莱昂则携家前往巴黎,所负使命均为一方面拓展生意,一方面与当地政府及显贵建立必不可少的联系。

1871年,法国仍在普法战争失败与巴黎公社的余痛中,于斯曼重建首都的工程刚刚开展十五年,伊夫鲁西家的长子一房抵达巴黎,住进了蒙梭街(rue de Monceau)石膏未干的簇新豪宅“伊夫鲁西府”。书中对于这一时期犹太财富汇集巴黎的描述令人印象深刻,与伊夫鲁西府同享一条街的尚有犹太金融家族卡蒙多(Camondo)三兄妹,这一家族的路径是从伊斯坦布尔经威尼斯而至;银行家亨利·赛尔努奇(Henri Cernuschi)则来自意大利,以支持巴黎公社与可观的日本文物收藏著称;卡塔维(Cattaui)为起于埃及的犹太银行家族;阿道夫·德·罗斯柴尔德,这一著名金融家族在法国分支的族长,府邸中专盖了一座玻璃展厅陈列其文艺复兴收藏;巧克力巨头埃米尔-于斯丹·莫尼耶(Emile-Justin Menier)的大厦则在浮夸炫耀上盖过前述诸家。实际上,蒙梭街就是“犹太人的街,住户们在自家镀金豪宅里恣意炫富”,“在巴黎,‘蒙梭’成了暴发户和新来者的代名词”(28页),以致左拉让他小说《角逐》里的角色、一名犹太房地产巨头生活在这条街上。此外尚有其他犹太家族,这些家族之间通过反复的联姻建立起错综而牢固的联盟,显赫一例便是阿道夫·德·罗斯柴尔德的女儿贝阿特丽丝嫁给伊夫鲁西家的“富二代”之一莫里斯。

伊夫鲁西家族在巴黎的成功迅速且强势。不过莱昂的第三个儿子查尔斯却没有如兄弟辈一样投身金融业,在股市上翻云覆雨。他走了自己的路。没花多少时间,这位出生在敖德萨的年轻人便华丽地跻身上流社会,成为贵妇们面前的红人。同时,他进行艺术收藏,从事艺术史研究,撰写艺术评论,包括颇有眼光地支持与宣传印象派,最终成为深具影响力的社交名流-艺术鉴评家之合体,成为领子式样都会被追捧的趣味风标。教养、魅力与进取心得雄厚财富的托举,让查尔斯这样一批犹太新富轻而易举叩开巴黎上流社会与文化界的大门。他的“艺术人生”足以惹全天下的穷文人眼红:据埃德蒙·德·龚古尔透露,在起步阶段,查尔斯每天均前往有“欧洲艺术与古玩邮报”之地位的《美术杂志》的办公室盘桓一番,一路上会顺脚拜访六七个沙龙。在当过一阵《美术杂志》的编辑之后,到1885年,他就成了这家专刊的拥有者。埃德蒙·德·龚古尔、普鲁斯特、王尔德的笔下,雷诺阿的画中,至今可以窥见这位翩翩绅士的踪影。实际上,查尔斯与普鲁斯特过从甚密,并是斯万这个人物的两个现实原型之一。

查尔斯在艺术品味上的变化过程,经书作者埃德蒙·德·瓦尔(Edmund de Waal)细致梳理,颇耐人寻味。抵达巴黎之后,查尔斯首先的研究与收藏兴趣在于欧洲文艺复兴。不过,随着佩里黑船事件,日本被迫向西方开放,和风制品大量来到法国,由此在上流社会引生了“日本风”热潮。查尔斯与其情妇、另一位犹太富商之妻路易斯作为“年轻、富有的文艺格调的后生”也自然地卷入其中,“在1870年代的巴黎,撞见一件(日本的)小巧而惊艳的物件的机会太容易,很难错过”(61页)。串联全书的二百六十四件日本小佩饰便是此际由查尔斯一次性购入,陈列在玻璃柜里,与其他收藏品一起杂烩在他的沙龙中。对于巴黎风雅人士何以会热衷日本风,书中的分析非常精彩,同时,德·瓦尔也指出,欧洲人当时完全是带着掠夺的心态前往日本廉价收购当地物品。这一章节倒是意外提示了一个历史现象:如伊夫鲁西这样的犹太巨富家族在欧洲全境的迅速崛起,与英国镇压印度大起义,与鸦片战争、黑船事件约略属于同一个时期。不能不说,由于作者采取了新颖的角度,令读者也生出了与习惯有所不同的目光,意识到从整体上把握那个时代的必要。

查尔斯对于日本艺术的热情并不长久。一方面,到1880年代,日本风已经流行到泛滥的程度,和式物件几乎家家可见,不再代表品位的优越与眼光的超前,继之而起的潮动乃是收集法国十八世纪以及帝国风格(拿破仑时代)的文物。另一方面,之于定居国,查尔斯与他的同族们面临身份认同问题。《琥珀眼的小兔》花一节介绍了当时法国的反犹运动,尤其是德雷福斯事件带来的震荡。查尔斯同其家族过于瞩目,所以成了反犹者拿着说事儿的标靶,在上流社会也时时遭遇歧视与排斥的羞辱。正是在这一背景下,步入四十岁的查尔斯顺应时风,把兴趣逐步转向十八世纪的法国瓷器与壁毯、绘画,帝国式的家具和艺术品,并用这些宝物装饰在伊艾纳广场(Place d'Iéna)的更为宏丽的新宅。德·瓦尔认为,这一新趣味其实是查尔斯及像他一样的“以色列王子们”在努力“彻底融入(当地)社会”,是“在彰显精粹的法国性,彰显自己确实归属于此”。

于是,包括嵌有琥珀眼的象牙小兔在内的那批日本佩饰过时了。1889年,当堂弟维克多结婚时,查尔斯把这批异域玩物连同陈列柜作为新婚礼物,一起打包运到维也纳。随着它们,读者一起到达奥匈帝国的壮丽首都,见证伊夫鲁西家族在这里的起落。维也纳一如巴黎,一如所有受益于欧洲兴起的城市一样,在十九世纪下半叶大事拆迁扩建。规模惊人、既像宫殿又像城堡的伊夫鲁西宫所坐落的环城大道(Ringstrasse)恰同蒙梭街的情况,华宅遍布,“这些崭新宫殿的住户主要是些刚刚富起来的家庭,这也就意味着,环城大道实质上成了犹太人的大道”(117页)。伊夫鲁西家族在维也纳的生意机构是这个家族纵横多国的商业网的中枢,查尔斯·约西姆的次子一系于此称雄,尽管是俄国籍,却获封奥匈帝国的侯爵以及其他一系列宫廷头衔。

查尔斯的礼物在维克多的夫人、以美貌闻名的艾米·伊夫鲁西的换衣间里,见证了这个巨商家族在世纪之交最后的黄金时光。书中点点滴滴展露的彼时欧洲大商人生活的细节惊人而有趣,如婚前本就拥有侯爵小姐身份的艾米,总是会到娘家在捷克的领地去度夏,她的娘家亦是犹太金融业巨头,其财力竟足以让著名的东方快车在这个领地上专设了一个小站!

然而,第一次世界大战改变了一切。当初,各房子孙分别前往不同的首都,本是为跨国生意的扩张建立哨站与根据地,大家族一直通过定期团聚而紧密联系在一起。但,战事一起,族亲却忽然成了互相敌对的交战国的国民,家族的商业网络也被强行割断。更糟糕的是,奥匈帝国的崩溃让维也纳这一支家族生意的主干遭受重创。敖德萨的根基更因十月革命彻底丧失。

不过让伊夫鲁西家族彻底覆灭的乃是纳粹。书中详细叙述了奥地利“合并”入纳粹德国的过程,宣布合并的当夜,伊夫鲁西宫即遭闯入的暴徒打砸抢,随后更被奥地利纳粹分子抄家。这恰恰是常被忽略的历史一页,正如德·瓦尔不无激奋地指出,“二战”后,奥地利自视为纳粹德国的受害者,由此将历史真相略过不表,逃避了本该追问的罪责。从来锦衣玉食的艾米被抛入了凌辱磨难,最终在捷克的已败落不堪的娘家领地悄然自杀。虽然其他家族成员大多侥幸逃生,但曾经富可敌国的家业却烟消云散。伊夫鲁西牌天下梦仅仅持续了三代,便成了陈迹。

没有终结的倒是那批日本工艺品的命运。简直像电视剧情节一样,伊夫鲁西宫遭查抄时,艾米的贴身女仆安娜悄悄把无人在意的日本坠饰藏起来,在战后交给了艾米的女儿伊丽莎白。于是这批见证兴衰的小古董继续在伊夫鲁西家的后裔中、在人间世辗转。当它们被传给艾米的外孙、亦即伊丽莎白的儿子埃德蒙·德·瓦尔之时,这位著名陶艺家、日本文化的深恋者决意探寻如此一群美妙手作品曾经的往事。于是,他花费数年耐心搜寻前辈们的种种痕迹,这种搜寻的经历也被写入书中,颇惹感叹。

严谨辅以才华和见识,让埃德蒙最终写成的《琥珀眼的小兔》一书从各个层面都极为漂亮,出版后曾荣居《星期日泰晤士报》畅销书榜第一名,并获得2010年度科斯塔图书奖的传记作品奖。这本书并不仅仅是一部家族史,而是从犹太人的角度,更神奇的是还加入了一批没有生命的日本工艺品的角度,去梳理欧洲的最近两百年,这就让似乎熟悉到陈旧的场景忽然重归陌生,由此引发了读者体验上的新鲜感,感受到以全新思维再度审视历史的可能。

- 上一个藏品: 老坑端砚价格3年翻10倍

- 下一个藏品: 清翫雅集珍藏漆器拾粹鉴赏