一块铜片考古发现奇怪的图案(图)

出土信息

出土信息

战争、献俘、纺织、狩猎、放牧、斗牛……这是古滇青铜器上反映的生产生活场面,古滇国在不到500年的短暂历史里创造了“世界级青铜器”的辉煌历史。然而,古滇文明为什么一直没有自己的文字,他们靠什么联系和交流?靠什么记录生产生活?

在晋宁石寨山13号墓出土的刻纹铜片上,考古学家惊奇地发现了一种类似于原始图片文字的刻纹图画……

两千年前,当屈原洋洋洒洒地写下《离骚》时,安居于西南边陲的古滇国还没有开始使用文字。这无疑是古滇国历史上的一大遗憾,因为缺少了文字这个最朴实无华的记录者,再精美绝妙的青铜器也难以让考古学家复原出一幅完整而精确的古滇国发展脉络。但与此同时,正是由于这无字的历史,让古滇国的探秘之路蒙上了重重疑云,撩拨着一批又一批考古学家探索未知的好奇心。

没有本民族文字的古滇人,在不到500年的短暂历史里创造了“世界级青铜器”的辉煌历史,实在令人匪夷所思。记载一件事情,最快捷简明的方法理应是文字,可偏偏,为什么不使用文字?为什么描述一场战争的场面要耗费如此大的工夫去雕铸一个铜鼓?

滇国的历史,就是一部无字史。在这部无字史里,间或闪现的刻纹铜片、刻字钱币、铭文提梁壶,或为滇民记载的图片文字,或传自大汉文明,都在历史的书页上,诉说着这个古老民族与文字的点点关联。

一块铜片

考古发现“奇怪的图案”

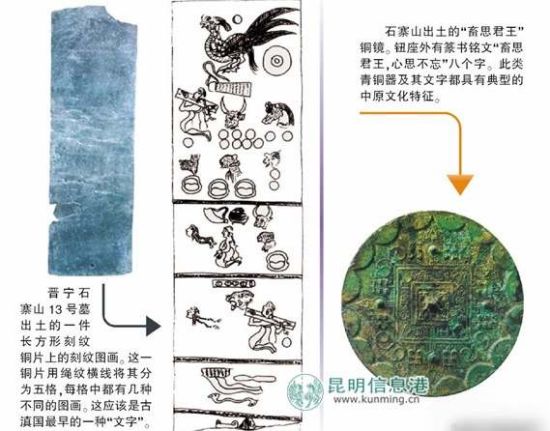

晋宁石寨山13号墓出土的一件长方形刻纹铜片上,绳纹横线将其分为五格,每格中都有几种不同形状和内容的刻纹图画。

1956年,考古学家在晋宁石寨山13号墓出土的一件长方形刻纹铜片上,惊奇地发现了一种类似于原始图片文字的刻纹图画:

这一铜片用绳纹横线将其分为五格,每格中都有几种不同形状和内容的刻纹图画。其中,第一格有一只雄孔雀、一支玉璧(或宽边玉镯)、一个系背带的竹箩、一个编发的带枷奴隶(其下画一圆圈)、一头牛(其下有七个圆圈)、一匹马(其下有两个圆圈)、一头豹子、一只绵羊(其下有两个圆圈)和三个海贝;第二格则有一系带的牛角号、一个草编的小篮、一头牛(其侧有四个圆圈)、一个编发的人头、一个双手被缚的编发奴隶、一只绵羊和一个海贝(其侧有两个圆圈);第三格有一装钱的筒状物、一只老虎、一个编发的人头(其下有一个圆圈);第四格有三件纺织工具;第五格因为已经残缺不全,仅可见留耳的铜釜和编织物局部。

在古代,人们表示某一物或记录某一事时,多采用图画形式,我们暂称其为“图画文字”。“这些图案显然不是一般的装饰图画。”考古专家、云南历史博物馆研究员张增祺在《滇国与滇文化》一书中指出,“一块普普通通的铜片,用不着装饰如此繁杂的花纹。它很可能是一种表形、表意的图画文字”。而此铜片表现手法上的许多特点,也和古代的图画文字有不少相似之处。因此,考古学家林声也认为刻纹铜片上的符号很有可能是一种原始的“图画文字”。

解析刻纹

或为一份随葬品清单

专家推测,刻纹铜片是一件专为死者开的特殊随葬品“清单”——上面雕刻之物都是不便轻易随葬,或随葬后会很快消失的东西。所以,也可以说其是随葬品的代用物。

张增祺在《滇国与滇文化》中进一步解释,这枚铜片上的刻纹,诸如兽类、牛马、任务、器具及货币等均有具体而实在的意义,这与滇国青铜器上常见的几何装饰图案有明显的区别。同时,相比于滇国铜鼓和贮贝器上的具象纹样,这一铜片上的刻纹在表现手法上也有不同的地方:比如对省笔和会意两种表现手法的运用;比如,在画牛、马、羊及虎、豹时只画其头部。为了区别绵羊和山羊,则用有无胡须来表示;此外,在画织布工具时,该刻纹手法只画棕片、背带和打纬刀,使人能够一目了然其就是一架原始的踞织机(腰机);而当试图表示那些不易表现形象的食物时,则往往用一件与此有关的器物为标志,从而使人们联想到这一事物的存在。“如,刻纹铜片上画了一件牛角号,此号在古代西南少数民族中属平常之物,与玉璧、海贝及虎豹等贵重之物同列显得不伦不类。但其实,云南古代民族如果遇外族侵略或其他紧急情况时,都会以吹牛角号为集结方式,百姓听到号声后立即蜂拥而至,听候头人的指派。因此,头人的家中一般会挂一牛角号,并将其视为法号施令、至高无上权力的象征。然而权力这个概念过于抽象无法直接表现出来,故用与此有关的牛角号来代替。”正因如此,石寨山13号墓的主人死后,不仅需要用大量随葬器物,也要将其拥有过的“权力”一并随葬。与此相似的还有用于表示粮食和土地的竹箩形象、用于表示财富的贮贝器。

那么,这件刻有图画的铜片为什么会被当做随葬品置于墓内呢?“过去的研究者对此从未提起过。我认为这是一件专为死者开的特殊随葬品清单,而这些器物又都是不便轻易随葬,或随葬后会很快消失的东西。所以,也可以说其是随葬品的代用物,对死者来说已有其物,对活着的人却省去不少麻烦,节省了许多费用。如图画中的奴隶、孔雀、虎豹、牛马等都是活体,是滇国统治者的主要财富,如果大量随葬很快就腐烂消失,那必然会造成浪费。于是埋葬者便采用‘画饼’的办法,以图画代替实物。至于粮食、土地、权力又怎么做随葬品呢,于是就用图画的方式画一件竹箩和牛角号,意思一下就行了。”张增祺对使用刻纹铜片的原因加以补充阐释。

“我查对过石寨山13号大墓的随葬品,总数共300余件。凡刻纹铜片上有的图像,除了四枚铜钱外,均不见随葬实物,可见铜片上的图像实际上也属于随葬品的组成部分,只不过有其形而无其实罢了。”张增祺同时认为,“有关这块刻纹铜片,现在还有一些问题未得到解决。比如有的图像侧面或下面有数量不等的圆圈,有的则无,一些研究者推测,圆圈可能代表的是数目,如山羊头下有两个圆圈,说明是两只山羊。这种解释看起来有一定道理,但仔细一想也有问题。如果圆圈代表个数,那么仅有图像没有圆圈的又做何解释?”在张增祺看来,如果以数字解释,那一个圆圈代表的就不是一,而应该是一的倍数。不过,在有确凿的证据以前,这些都只能是猜测。

汉字传入

西汉后期的文化往来

战国末至西汉初期,滇国出土的文物上不仅未见有汉字,就连汉式器物数量也很少。汉武帝在云南设立益州郡后,滇国墓葬中开始出现较多的汉式器物,部分器物刻有汉字。

考古资料显示,在滇国后期(即西汉末至东汉初),部分器物上已有汉字出现(包括铜镜和弩机上的铭文也计算在内),虽然这些有文字的器物都是由内地传入或当地民族制作,但既然已出现在滇国统治者的墓葬中,就说明当时滇国的巫师或上层人物应该认识这些汉字,或者至少是知道其含义的,否则他们不可能将其作为随葬品置入墓内。

但往前追溯至战国末至西汉初期,滇国出土的文物上不仅未见有汉字,就连汉式器物数量也很少,这说明彼时的滇国和中原内地还很少往来,汉文化也并未深入到云南边疆。这一情况直到公元前109年才得到了根本改变。这一年,汉武帝在云南设立益州郡(郡治晋宁),内地汉族人口和汉文化随之进入滇池区域。

之后,滇国墓葬中开始出现较多的汉式器物,部分器物刻有汉字,如昭明、日光镜上的铭文,“半两”和“五铢”钱文,刻有“河内工官”铭文的弩机及“大徐氏二千石”刻铭的提梁壶等。西汉中期以后,汉字在滇池区域及滇国所属部落中也颇为流行。如江川李家山墓葬中不仅出现数量较多的汉式器物,有三座墓中还发现“李德”“黄义”“王光”的汉文印章。上述墓葬出土的随葬品大部分为滇国传统的青铜器,墓葬形制及埋葬方式也是滇国习用的,说明它是滇国墓葬而非汉人墓(汉人墓也不可能埋在滇国的氏族墓地)。

那么这几座滇国墓中出土的汉文印章,以及类似汉人的姓名又作何解释呢?张增祺认为,这是汉文化在滇国境内得以更广泛传播的必然产物。当时滇国不仅有很多的人认识汉字,受汉文化影响颇深,有的甚至连自己的名字也改成类似汉人的姓名了。这样的现象,无论在古代和近代云南少数民族中均不乏其例,比起西汉中期石寨山墓葬中出土的“胜西”汉文私印,及《史记·西南夷列传》说滇王名“尝羌”等纯属少数民族的姓名,又前进了很大一步。

到了西汉末至东汉初,个别滇式器物上也出现了汉字。如江川李家山出土的装饰品金片上,装饰图案为滇文化风格的动物纹,但有的动物头上刻一清楚规整的“王”字;晋宁石寨山出土的金臂甲上刻有许多不易识别的符号,其中有一个比较清楚的“人”字。以上说明,西汉后期汉字在滇国有了更广泛的传播,不仅滇国的上层人物,连工匠们都可能认识一些汉字,甚至还会书写。至东汉初、中期,滇池区域出土文物上的汉字数量更多,也使用中原王朝的纪年和惯用的吉祥语,汉文化在古滇国已完全站稳了脚跟,并逐步取代滇文化成为滇池区域的主体文化。

晋宁石寨山13号墓出土的一件长方形刻纹铜片上的刻纹图画。这一铜片用绳纹横线将其分为五格,每格中都有几种不同的图画。这应该是古滇国最早的一种“文字”。

石寨山出土的“畜思君王”铜镜。钮座外有篆书铭文“畜思君王,心思不忘”八个字。此类青铜器及其文字都具有典型的中原文化特征。(记者朱小旅 首席记者杨璐)

- 上一个藏品: 清翫雅集会员藏佛教造像研究

- 下一个藏品: 西周金文书法审美文化初探