博物馆馆藏东方之马艺术品赏析

广西博物馆藏西汉大铜马与胡人俑

广西博物馆藏西汉大铜马与胡人俑

乾陵章怀太子墓中的《打马毬图》

乾陵章怀太子墓中的《打马毬图》

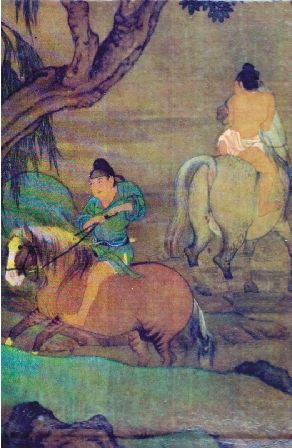

北京故宫博物院藏 赵孟頫的《浴马图》

北京故宫博物院藏 赵孟頫的《浴马图》

洛阳博物馆藏胶胎的唐三彩胡人骑射俑

洛阳博物馆藏胶胎的唐三彩胡人骑射俑

■特邀撰稿 江苏镇江市文联副主席、画家 王川

在历史的年代里,汉族以农业为主体经济,内地不产马。作为草原动物的马进入中原的年代很迟,在原始的陶器和青铜器里都没有马的纹样,漆器里也没有。虽然红山文化里有以马为龙的玉玦,但那是草原文化,中原第一只玉马的出现是在战国时期。马和马车由北方的游牧民族传入中国,汉人向他们学到了驾驭马车的方法,发展为大规模的车战。赵武灵王通过胡服骑射的改革,学会了骑马打仗,战争行动更为迅捷简便。春秋时一个“千乘之国”,养畜的马就要达几千匹,至于“万乘之国”,那规模要大上10倍!国君爱马,至死不弃,动辄以几十匹马来殉葬,从规模可观的“车马坑”中可以想见当时畜马之风。秦始皇陵中的兵马俑和铜鞍车,都向我们展示了中华第一帝国的车马之盛,马是那时的天之骄子,也是中国最早的大型马的美术作品。令人惊异的是,那些陶塑的马俑都是与真马等身,巨大的体量和庞大的数量都是世界之最,写实的风格,成排成列的阵势震慑人心。这样的陶器不仅在塑造艺术上的水平很高,在烧造技术上的难度也很大。马身上很多细节都逼真酷肖,甚至马鬃梳理结髻的形式也多变,倘若没有实体的参照是无法完成的。这也从另一侧面说明秦代的养马业已经蔚为可观,表现马的艺术已至臻成熟。

张骞凿空西域之后,中西亚的良马开始进入中原,成为汉族最重要的畜力,不仅满足了战争需要,也供给了日常生活的需求。汉代对马的重视无与伦比,为了求到珍贵的汗血宝马,不惜施加外交、军事和经济手段,王侯之家都以厩有良骏为荣。汉武帝茂陵里的殉葬明器中就有多匹大铜马,体积巨大,表面鎏金,显然是皇室用品。从葬的霍去病墓前,有著名的“马踏匈奴”像,粗壮肥硕的马,作为民族力量的象征,居然把以马为图腾的匈奴踏在蹄下,实现了真幻的颠倒。同样精彩的马的美术作品还有著名的《马踏飞燕》,这尊出土于甘肃武威的小型青铜器以其轻盈飞动的姿态,巧妙的力学支撑和生动的造型,被选为中国旅游的形象标志,已经名满天下。我还见过好几尊两汉的大铜马,体型巨大,昂首翘尾,雄骏自得的神态之中俨然有大国之风。

汉朝时,马的形象大量出现在美术作品中。与秦朝的写实风格不同的是,汉朝的马以写意为主,着重神似,汉马的形象出现得最多的是在画像石和画像砖上。画像石和画像砖是汉代的创造,它们虽然是为死者服务的,但由于汉代的丧葬仪规是“事死如生”,所以会把死者生前的生活场景都一一绘上,以供享用,诸如车马出行、燕乐出游、历史故事、劝谕教化、幽冥神明等题材都有,但最为生动的图像还是车马出行。画像石和画像砖上采用减底浅刻或阴线刻的方法,完成的图像是马的剪影,而且大都选取最能表达马的雄姿的侧面形象。这种剪影的手法舍弃了细节,抓住主要特点,专注于马的姿势和动态,把一匹匹昂首奋蹄、扬鬃奔驰的骏马表现得淋漓尽致,神态毕现。虽然只是平面的图形,但仿佛可以听到万马奔腾、群骥嘶鸣的雄阔场面。中国汉画像石上的这种马的处理方法,竟然和远隔万里的古希腊陶瓶上的马相同,都是用剪影的手法来表现其雄姿,都是从侧面来选取,可谓是异曲而同工。

中国北方的匈奴、鲜卑、突厥、蒙古、女真、契丹和满等民族,都是草原上的雄鹰,也是马背上的民族。马是他们的第二生命,是他们的生命图腾,也是他们不可离之须臾的生产生活资料和交通工具。辽阔的欧亚大草原给了他们驰骋纵横的战场,他们纵马扬鞭,所向无敌,一直突入到欧洲的腹地,改变了世界的格局。然而,他们虽然拥有马匹的雄厚资源,但能够把马的形象表现得惟妙惟肖的,却是汉族的画家。在中国的历代绘画作品中,最为生动的题材应是马,马在中国画家笔下表现出的神髓,已达到了登峰造极的地步。历朝历代的画家都喜欢画马,喜欢借助马来表达出一种人文的胸襟和情怀,借助马的姿态来奔驰四方。这其中,表现马最为出色的时代,继汉之后,当推盛唐。

唐朝是一个兼容大度的社会,是一个能够吸纳万方的王朝。唐代的疆域辽阔,势力强大,真正达到了四面远附、八方来朝,西域的胡人都纷纷前来贸易,他们带来了马,也传播了马的文化。唐人志在开拓、建功边塞,所以马在唐代的美术作品中的数量和质量,已经超越了少数民族当家时的北朝,有很多传世精品中都有马。戎马倥偬、征战一生的唐太宗喜欢马,他的天下就是在马背上得来的,在临终前还要把他喜欢的6匹名马刻成浮雕,亲撰赞辞,立在陵前,就是著名的《昭陵六陵》。把马与带入棺材中的《兰亭序》并列,足见其喜爱程度。昭陵六陵浮雕屹立在秋风暮雨中已越千年,还是遭到了贼眼的觊觎,竟然被偷盗到国外,侥幸被追回了两块,但已经玉碎不完了。幸好金朝的画家赵霖曾根据拓本为它们留下了一幅图卷,通过自己的生花妙笔在纸上让它们复生,这让我们得窥这六骏未碎时的全貌。唐时画马的名家众多,最有名的是曹霸和韩干,连大文豪杜甫都写诗称赞他们的马画“一洗万古凡马空”。唐人尚肥,连画中的马也是丰腹肥臀,张萱的《虢国夫人游春图》中,一群肥女骑着一群肥马轻盈出行,虽然都是重量级的形象,但看上去并不笨拙臃肿,呈现的反是雍容华贵,看来,唐代善画马的并不止韩干一二人耳。

宫廷画家如此,民间的画师也不弱。唐乾陵章怀太子墓室的壁画中有成群的马,尽管是无名画匠所作,但其生动的姿态和对马的准确描绘,却是不让专业画家,为历史留下了宝贵的打马毬资料。可以夸张地说,中国画中的马甚至要比人物好,画得准确生动。马画如此,唐三彩的陶塑也不示弱。虽然它是明器,但三彩马生龙活虎、宛如真马,斜披的马鬃、华贵的马衣、讲究的鞍鞯、装饰的缨络,一切都是唐代生活的再现。

然而,如同中国的人物画一样,中国的马画在掠过了汉唐的高峰之后,便每下愈况。尽管其间还夹有元和清两个由游牧民族建立的王朝,国力强盛,马匹不谓不多,但终清之世都没有超越前代的佳作。宋代的李公麟是一代的画马高手,甚至有些唐代的画马图也是他的摹本,他也在画史上留下了不少有名的马画。但看他的技艺,顶多与韩干打个平手,并未能超出唐人的水平。除了艺术,还有个物种学上的原因:唐代由于疆域辽阔,西及中亚,产自费尔干纳盆地的良马可以输到长安,唐人所画的大都为西域良马。在宋代,由于产马的西北已是敌域,宝贵的汗血马更是远古之遗韵而不可求了,使役的只能就近求蒙古马。蒙古马固然能耐劳负重,然而头颅偏大,四腿偏短,与产自西域的良马相比,体型身材上要略逊一筹。李公麟笔下的马,多是大头粗颈短腿的蒙古马,在血统上低了唐马一等,此李公之所不能为也。

这一问题,堪称是元代画马第一人的赵孟頫也遇到了。他画了许多马,全是蒙古马,就精悍神骏来说,更要逊李公麟。何况他是贵族,所画的都是柳塘浴马之类,没有画过在猎猎秋风中、萧萧沙场上的战马。明清画马的水平更不殆宋元,汉唐时的大国气象、龙马精神已经消失在纸绢上,骅骝已经元气凋丧了。只有郎世宁,这位意大利来的画家,笔下的马才有了新意,他进行了中西结合,为中国画坛留下了若干写实风格的骐骥骅骝。至于徐悲鸿,则用水墨来开了一代雄风。

在经历了五六千年的威风之后,马现在面临的处境竟然非常危艰:由于世界战争格局的根本性改变,骑兵已经永远地退出了历史舞台;更由于现代交通工具的出现,马也永远地失业了。世界气候的变化,使得草场面积萎缩骤减,马依赖生活的根据地也将失去,它唯一的用途就只能在运动场上比赛,但这块蛋糕也未免太小,人们只能面对着前人的美术作品来怀念马之雄风了。

- 上一个藏品: 刘氏家族等造石佛塔终回家展示

- 下一个藏品: 鎏金溢梦 仙山难寻:古代鎏金铜镜赏析