书画修复≠文物造假

书画装裱中的“修复技术”,是我国古代书画装裱艺术发展过程中诞生的一种特殊的保护技术,目的是通过“补救”的办法使受损对象获得恢复、得以延存。这一技术可以说早在1800多年以前就出现了。

公元三世纪,北魏贾思勰《齐民要术》中的“染潢及治书法”就记载了当时装裱与修复技术中一些重要经验:“写书,经夏然后入潢,缝不绽解。其新写者,须以熨斗缝缝熨而潢之。不尔,入则零落矣”。“凡开卷读书,卷头首纸不宜急卷;急则破折,折则裂。以书带上下络首纸者,无不裂坏;卷一两张后,乃以书带上下络之者,稳而不坏。卷书勿用鬲带而引之,非直带湿损卷,又损首纸令穴;当衔竹引之。书带勿太急,急则令书腰折。骑蓦书上过者,亦令书腰折。”“书有毁裂,方纸而补者,率皆挛拳,瘢疮硬厚。瘢痕于书有损。裂薄纸如韭叶以补织,微相人,殆无际会,自非向明举而看之,略不觉补。裂若屈曲者,还须于正纸上,逐屈曲形势裂取而补之。若不先正元理,随宜裂斜纸者,则令书拳缩。”其中纸张的接缝处理、卷首及书带制作中需要注意的问题,属于装裱经验的总结。修补毁裂书籍中的纸张选用、修补原则以及“正元理”的要点,直至今天仍然是书画修复“隐补”技术中的重要因素。其利用雌黄修改错字(《颜氏家训·书证》篇:“以雌黄改‘宵’为‘肯’。”),以达到内容准确、颜色一致的方法,也与书画修复中的接笔、全色触类相通。而“以水研而治书,永不剥落。若于碗中和用之者,胶清虽多,久亦剥落”的总结,则与书画修复中全色前施打矾水也需加胶更属同理,折射出接笔、全色技术的发端与雏形。

书画的受损原因复杂多样,小到收藏不谨,遭遇水、火、霉、污,大到社会动乱,历史迭荡,都是使书画受到损坏的重要因素,尤以后者对文化的毁灭最为巨大。隋秘书监牛弘曾将隋朝以前的五次重大文化破坏称为“五厄”:一厄指秦始皇焚书,“先王坟籍扫地皆尽”;二厄指王莽之末,“宫室图书并从焚烬”;三厄指东汉孝献帝移都,“吏民扰乱一时燔荡”;四厄指西晋末年的永嘉之乱,“朝章国典从而失坠”;五厄指北周灭梁,“周师人郢,绎悉焚之于外城,所收十才一二”。

参考资料:书画装裱与修复的形式美

其后,唐张懐瓘《二王等书录》除记述二王法书的损毁原因,还阐述了装治技术的发展过程。牛弘所说的“五厄”泛指一切图籍,张懐瓘的记述重在二王法书,绘画的劫难则以唐代张彦远的《历代名画记-叙画之兴废》举述最详。其中包括汉献帝西迁,五胡十六国,南北朝“侯景之乱”、“梁元帝焚书”,都是前代书画毁灭的重大变故。至于隋代聚藏,先是隋炀帝巡幸船翻损失大半,继为宇文化及、王世充分侵,后来虽被唐高祖并收,但在载送长安时,因船触砥柱山,又被水冲走十分之二。而唐代所蓄精品,也因岐王范侵焚、安禄山之乱,没能逃脱毁灭的命运。

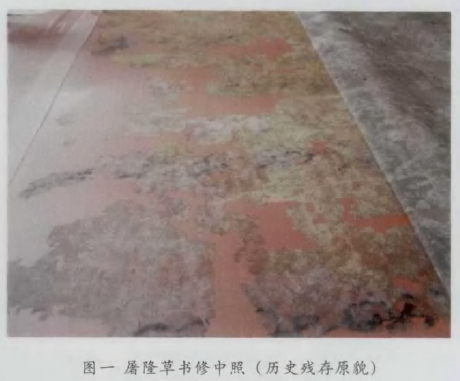

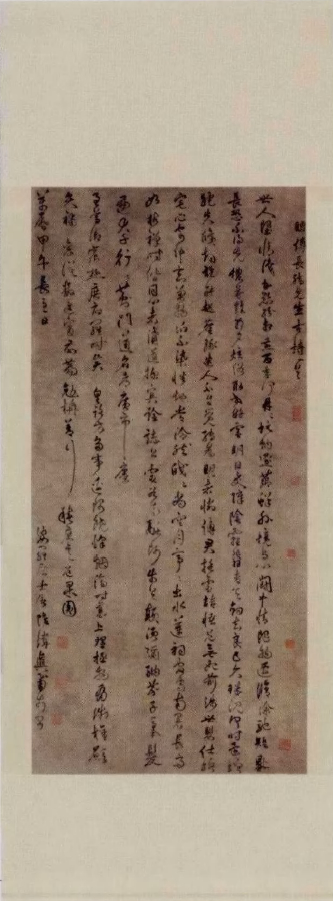

再后,经过黄巢起义、昭宗迁洛、五代丧乱,三百多年时间里,又遭遇大小无数动乱和破坏。在社会动乱造成大批优秀文化毁灭的背景下,侥幸存留下来的少量劫余就成了后人校理和抢救的对象。宋人楼钥“残编断轴恐飘零,数辈装潢手不停”的诗句,正是在历史背景下,通过装裱和修复技术的运用,对前代劫余进行抢救的生动写证。可见,经过无数的社会波折和历史变故,书画修复技术的应用,不仅从早期的单纯修补发展为对受损对象的抢救,更成为文化延存的重要手段,远非狭隘观念下的审美需求和为了“制造假文物”所能取代。其次,作为文化抢救的一种有效方法,上述理念与方法不仅已经诞生和延续了千百年,而且在推动和完善相关技术发展的同时,也成为我国传统文化的重要组成部分。再次,由于上述历史和技术应用的并存,不仅赖以流传下来的文物本身已经包含了许多此类文化的积淀,并成为该类文物所含历史信息的重要组成部分,也由此决定了传世文物与出土文物的重要不同与区别。特别是在世界文明古国中,中国是唯一没有中断自己历史的国家,在如此漫长、又经过无数变乱的历史过程中,除敦煌遗书等少数劫余外,没有经过修复和重新装裱的传世书画几乎没有,这也是传历至今、即使保留宋代原裱的作品也微乎其微的重要原因。特别是对那些在特殊原因、特殊背景下受损的书画作品来说,如果不是修复技术的抢救,根本不可能延存到今天。笔者修复的《屠隆草书诗轴》既是此类文物的典型事例,也是书画修复技术对文化延存所起作用的重要体现(图一、图二)。

《屠隆草书诗轴》是北京故宫博物院购藏的一幅明代书法作品,也是一幅经过前代抢救复原的典型“小托心”修复品。所谓“小托心”,是指原作残损过重,为了延存作品的历史全貌,不得不将命纸(托心纸)与受损画心托制成一个整体,使“托心纸”成为受损画心的组成部分,再将受损字迹补辍在小托心上,其外仍按正常程序制作托心纸,以使受损作品能以完整的容貌存留于世。此种方法与历史上的诸多法书和绘画的传承与存留有相同之处。

同样,绘画作品的修复与延存也得益于相同的发展与传承。唐代以前,绘画的发展除了师承,还以摹搨作为学习和提高绘画技艺的重要途径。东晋著名画家顾恺之在其所著“画论”中,曾经专门对摹写的要领做过阐述,唐代张彦远的《历代名画记》也在“论画体工用拓写”中提到摹写的重要。他说“好事家宜置宣纸百幅,用法蜡之,以备摹写(顾恺之有摹拓妙法)。古时好拓画,十得七八,不失神采笔踪。亦有御府拓本,谓之官拓,围朝内库、翰林、集贤、秘阁,拓写不辍。”可知唐代以前,无论是在朝廷还是在民间,摹搨都是掌握和提高绘画技岂的重要方法,也是绘画作品修复中“接笔修复”的基本功。由于绘画作品往往是某一画家在某一时期的特殊构思与创作,一旦受损,不仅原有画意不可复见,浸透在画作中的艺术内涵也无从再得,所以对于受损绘画的修复,在依据充足、条件具备的情况下,修复者都会通过拯救原貌的方法来使作者的创意及绘画风格得以延存,以使其不致失传。《明太祖文集》不仅记录了上述传承对受损绘画的抢救过程,而且生动反映了明代开国皇帝朱元璋本人对有关修复的认识过程。

有一次,朱元璋到朝廷所设“装背所”去,看到一个叫盛叔彰的人在给一张受损名画“接笔全色”,不仅心中极为厌恶,而且认为这是一种极其错误甚至近于丑陋的行为。但是当他看到受损画作的最终复原后,又不禁发出相反的慨叹,并为此专门写下《盛叔彰全画记》,记述了自己的一些看法和感受。他说:“朕观世有万物,若易者至易而不难,难者至难而不易,吾尝谓定矣。一月入装背所,背者以数器足五色于前,疑其事而怀之。少间,遥见背生盛叔彰者,挥毫于古图之上,于心恶之,将以为:今古人异艺,况此图历代秘藏之物,物皆上品,安得而轻着笔耶!于是特趋而俯视,见古画一卷,名日上品,于中山颓水废间有存者,极其神妙,令人美玩,甚恨不全。何期盛叔彰运笔同前,色如初着,故曰全画,是难得也。试问斯人,彼以全画为妙。除此外更何?曰:他无能,而亦颇画山水。曰:彼图既成,鬻之于市,人有买者乎?曰:近年以来缺。曰:非也,乃世乱方定,人各措衣食而不暇尔,当笃其志而务斯,他日买者如流之趋下,可衣食终身,母中道而废,嘱焉。”

上述事例中,虽然朱元璋的最初反应与某些西方学者的修复观点有相似之处,但事件发生的过程和最终结果表明:书画修复技术正是在中国古代文化发展过程中,特别是社会动荡造成无数优秀作品毁灭消失的背景下,为了拯救劫余和延存文化而发展起来的一种特殊的保护技术。书画修复中的“接笔与全色”,就是建立在残破画心“加固”、“隐补”基础上的一种还原方法。笔者修复的文物书画中,糟朽、残破是此类书画的普遍特点(图三)。由于糟朽给绘画作品造成断折、伤残,为了使作品得到保护与延存,就需要在修复中通过加贴“折条”的方法给折口加固。特别是绢质类画心,如果得不到相关保护,极容易造成整幅绘画作品的绢丝碎失飞散。因此,在断裂极重的书画作品修复中,为了对折损的画心进行加固,背后所贴折条的数量有时会多到看上去几乎与画作“面积相等”的程度(图四)。尽管如此,却是此类书画修复中不能舍弃的工序,因为一旦舍弃上述程序,受损画作即使完成重新装裱,结果依然会有断口和残留折痕。同样,对于缺失的画心而言更是如此,如果受损画心得不到隐补,重裱完的书画就会原封不动地保留所有破损的坑洞,看上去满目疮夷,惨不忍睹。但是,折条和隐补虽然可以保证画心的平整,延长画体的寿命,却不可能解决画面的完整和画意的流畅问题,这时只有通过接笔、全色的整复,才能使作品起死回生(图五),也是抢救和延存受损书画风貌及意境的重要方法和唯一途径。

可见,书画修复中“接笔与全色”技术的发展与运用,不仅与制造假文物是完全不同的理念与范畴,更是中国古代修复理念的内涵所在。因而,仅就文物的真伪而论,尽管有些假文物可以做到“形似”,终究因其不具备历史文物的那种千百年的积淀与基质,而无法与历史文物的修复相混同,何况两者本身就是不同种类,更属于不同的制作理念与范畴。因此,对古代文化的延存来说,修复技术不仅具有无可替代的作用与意义,而且是应当予以发扬和继承的传统。否则,对于那些本应修复、也完全可以修复的文物来说,一旦放弃修复,不仅意味着任其渐损、渐失,并最终导致有关历史的中断,而且众多传世文物本身也必然因此随着岁月的流转、荡然无存。

注释:

[1]贾思勰,齐民要术:卷三[O],龙谿精舍校刊本。

[2]唐.张彦远,历代名画记:卷一[Z].俞剑华注释,上海:上海人民美术出版社,1964:7-11。

[3]唐.张彦远,历代名画记:卷二[Z].俞剑华注释,上海:上海人民美术出版社,1964:40。

[4]明太祖文集·卷一四[O]台湾影印文渊阁四库全书集部第1223册:149-150。

- 上一个藏品: 古代书画鉴定中的两大要素:材料和笔墨

- 下一个藏品: 书画各部位的名称术语有哪些?