汉代篆书的文化精神

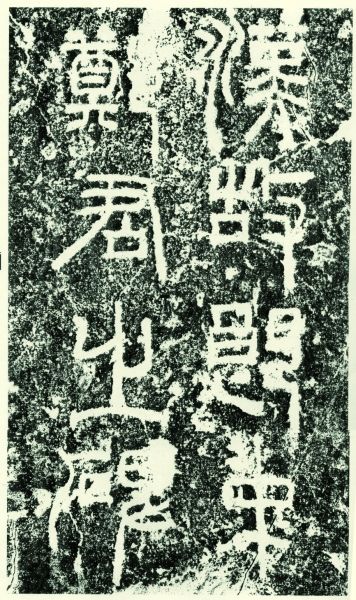

汉郑固碑(碑额)

汉郑固碑(碑额)

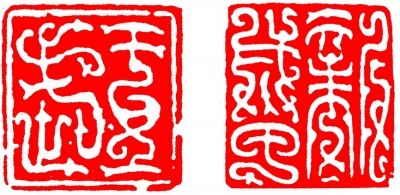

汉印“郑翁孺”

汉印“郑翁孺”

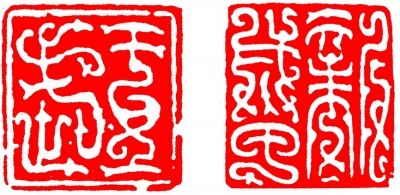

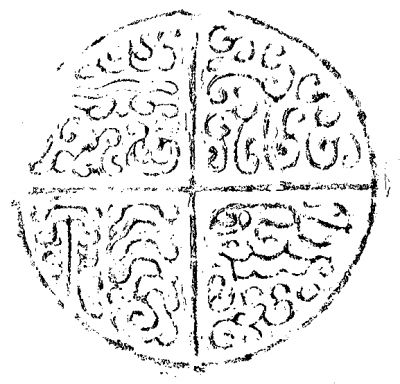

汉代鸟虫篆印章

汉代鸟虫篆印章

汉代鸟虫篆印章

汉代鸟虫篆印章

汉缪篆“永受嘉福”瓦当

汉缪篆“永受嘉福”瓦当

张中堂

汉代的篆书,多见于碑版、碑额题字,其风格丰富多变,一碑有一碑之面目,大致可以分为四类:一是跌宕不拘,烂漫多姿者,如《西狭颂》碑额篆书,方折处挺出而轻灵,圆转处劲健而飘动,结体严谨活泼,呈现出恣肆雄伟的气象。二是优美从容,圆转流丽者,如《华山庙碑》、《郑固碑》、《韩仁铭》、《孔宙碑》等碑额及《袁安碑》、《少室石阙铭》等篆书,这是汉代篆书的大宗。其字势取纵势长方,笔画纵向者中段提细,纤劲刚韧;横向者纵敛合度,俯仰有法;转折处或圆或方,或提或按,难窥端倪。三是方整斩截,恣肆朴拙者,如《张迁碑》篆额,其用笔方圆兼备,藏露互现,俯仰得体,笔势起伏屈伸,结字亦茂密。四是雄浑厚重,寓巧于拙者,如《白石神君》、《上尊号奏》篆额,笔画粗重,雄浑圆厚,装饰性和古意兼具。

汉代瓦当篆书和镜鉴铭刻篆书,内容、形式多样,出土数量极多。这种类型的篆书能够随形布势,增删就形,新奇可爱,独具匠心,是汉代特有的篆书类型。

汉代印章篆书出土数量极多,是印化了的小篆文字,其特点陶宗仪在《辍耕录·印章制度》中描述的最为贴切:“白文印皆用汉篆,平正方直,字不可圆,纵有斜笔,亦当取巧写过。”在平整严正中表现出雍容静美,是后代学习篆刻者取法的无尽宝藏。

汉代砖铭和画像石题铭篆书,与碑版、碑额篆书相比,少了书写的意味,却多了几分匠心,将数量不多的文字安排在一起,互相咬合、互相牵制,显得浑然一体、雄厚苍茫。

汉代简牍帛书中的篆书,书写烂漫多姿、活泼可爱,是一种原生态的手写体。

篆书的应用遍及汉代日常生活的各个方面,其书法艺术也在继承了秦代小篆写法的基础上有了更高的审美追求和技术表现。

秦王朝统一六国之后,秦始皇采用了丞相李斯的建议,在文字政策上“罢其不与秦文合者”,以秦系文字为基础统一全国文字。秦代篆书最具代表性的书法作品就是李斯所写的泰山、峄山、琅琊台、会稽、之罘等刻石。李斯是法家人物的代表,法家之于审美采取的是“好质而恶饰”的主张,反对各种形式的装饰。这也正是李斯小篆“省大篆之繁缛以趋简易”、笔画粗细均等、结体平正匀齐的原因。

秦亡汉兴,汉初采用了道家的“无为而治”的思想治国,汉武帝时又采用了董仲舒的意见“罢黜百家,独尊儒术”。与法家的审美思想相比,道家审美观超越了功利性的羁绊,而儒家审美观则强调了文(饰)与质的辩证统一关系。讲实用性也讲审美性,这是汉代美学思想对于秦代美学思想的突破,也是汉代艺术繁荣发展的一个原因。

如果说以道、儒思想取代法家思想促使汉代审美趋于开放,那么,地域文化对于汉代艺术的发展起到了决定性的作用。李泽厚先生在《美的历程》一书中说到:“其实,汉文化就是楚文化……汉起于楚地,刘邦、项羽的基本队伍和核心成员大都来自楚国地区。楚汉浪漫主义是继先秦理性精神之后,并与它相辅相成的中国古代又一伟大艺术传统。它是主宰两汉艺术的美学思潮。”

与北国文化不同的是这种弥漫着浪漫主义色彩的南国楚文化,充满了想象、神人交织、赤兔金鸟、羽人戏龙……就像屈原《离骚》中所说的那样,“佩缤纷其繁饰兮,芳霏霏其弥章”。注重雕饰、充满想象,是其显著的审美特征。汉赋、汉帛画、汉雕塑、汉画像石等无不彰显着这种缤纷浪漫的情怀。

书法也是如此,汉代篆书线条一改秦篆的“玉箸”式样,提按波变,跌宕流动,充满了节奏变化。起笔时或藏或露,少有雷同;收笔处或作悬针,或为垂露,姿态万千;转折处或提或按,方圆兼备,虚实相生。瓦当铭文更能随形布势,随意生态,活泼多变。缪篆屈曲回环,鸟虫篆,笔画作鸟、虫、鱼状,更是将篆书的装饰意味、浪漫色彩发挥到了极致。

“圣人立象以尽意”,汉代流动瑰丽的篆书,所表达的正是汉代追求浪漫、重视装饰的审美追求。森严的秦文化之“法”与浪漫的楚文化之“意”在汉代篆书里交融,开创了中国书法史上辉煌的一页。

- 上一个藏品: 樊沂《金陵五景图》的诗意画境

- 下一个藏品: 福瑞尔美术馆《西湖清趣图》揭秘百年西湖