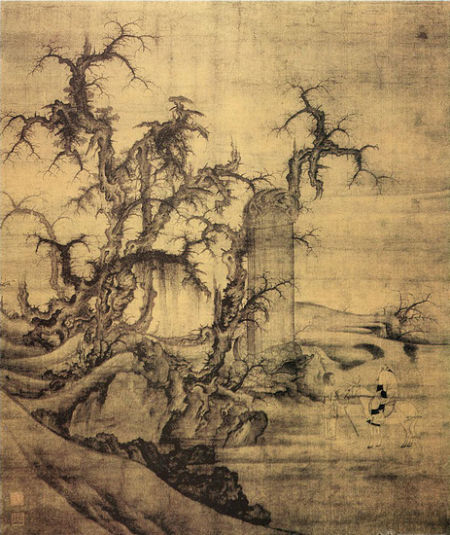

李成《读碑窠石图》:寒林枯枝有石碑

五代李成的《读碑窠石图》

五代李成的《读碑窠石图》

陈诗悦

上学的时候学习中国绘画史,许是带着些少年“为赋新词强说愁”的情怀,总是对那些枯寂松林、山间幽亭或是寒鸟独立的画面有格外的钟爱。如果说倪云林的汀洲是一种遗世独立的清高悠远,八大的小鸟有睥睨世间的超然物外,那么,李成的寒林枯枝所营造出的孤寂之感,就像是溺水入江,冰冷和无助充斥耳鼻。其中《读碑窠石图》,可说是他技法意境的集大成之作。

现藏于日本大阪市立美术馆的这幅署款李成、王晓的《读碑窠石图》,水墨绢本,装裱为立轴形式,长125厘米,宽105厘米。整幅画面并非常见的北派山水的高山大川,而是似乎截取山脚一隅:稀疏山石上寥寥生出几株枯木,枝爪虬曲劲拔,恣意伸展,是典型的李氏蟹爪枝的画法;古木掩映中是一块赑屃所背负的石碑,碑前一个老人骑于马上静静凝视碑文,旁有一童子执杖侧立;画面苍凉悠远,似在有限的空间中带给人以无限时间空间的想象。

李成(919-967),字咸熙,祖籍长安(今陕西西安),祖上原为唐代宗室,其祖父在唐末曾任职国子监祭酒、苏州刺史。五代时李成随其祖父避乱迁至青州营丘(今山东淄博临淄)。他的画在当世即得到盛誉,宋初刘道醇认为“宋有天下,为山水者,惟中正(范宽)与成称绝”。但他又说范宽“学李成笔,虽得精妙,尚在其下”;宋中期郭若虚所著的《图画见闻录》乃称李成为北宋三大山水画家之首;而到了北宋末年御府编纂的《宣和画谱》就有“于是凡称山水者,必以李成为古今第一,至不名而曰李营丘焉”。足见李成在整个北宋画坛地位之高。可是有着如此高的绘画成就和画坛地位,李成本人却不以为意。据说当时不少人花重金但求得李成墨宝,他却很少为人作画,特别是对于富商权贵的请求置之不理。他觉得自己画画仅仅是自娱而已,如若论及买卖,无异于画匠。

我们现在已经很难辨别李成不愿为权贵作画是因为他清高自洁、不趋炎附势的品格,还是因为他始终认为作画是匠人之技,并不愿以此成名,很多人大概更愿意相信是前者,但也许这之间并不存在矛盾。唐宗室之后的李成,虽然出生时已值战乱的五代,但我想他骨子里总是有些身为大唐李氏族孙的自傲和贵气,眼见氏族衰落、连年灾乱,绘画成为了他寄托自我、抒怀愁绪的一种途径;而同样的傲气,让他茕茕孑立,不事权贵。

我常觉得正是这样的人最能体验孤寂,因为没有繁华衬托的孤寂,是没有厚度的。没有奏过《玉树后庭花》的陈后主如何能发出“恰似一江春水向东流”的悲叹;没有过三次接驾乾隆帝南巡的辉煌,曹雪芹又怎能有“好一似树尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”的洞练。李成家族衰落后的抑郁,其时代的动荡不安带给他的迷茫与思考,成为其山水的底色,而寒林枯枝,似已成为他的一种符号,既有深邃入骨的荒凉,却也有超越时空的练达。

以后自己学着古人游历各地,试着去寻找那些山水画中的真景时,总会不自觉地关注石刻碑文,想体会《读碑窠石图》中的老人所见。碑前的老人不知看到了什么?是长寿的神兽,还是历经风霜却依然挺立的碑石,抑或是碑文上记载的亘古久远的英雄传说,我无从得知。但每每看着经年风霜的石刻,我仿佛能够了解自己在沧海一粟中的渺小。少年愁绪、生活琐事,似乎都在碑前低下了头,被时间的洪荒冲淡。李成的轻狂绚丽却短暂的一生,前人起起落落的繁华没落,和自己的平凡生活,交织出现,却又一起溜走,只剩石碑,静静独立。我想正是这幅画,让我理解了“物与我皆无尽也”的豁达。每每有烦心忧虑,我便试访名山石碑,不得,便看一看这幅《读碑窠石图》,在李成的寒林枯木中,学会孤寂,学会超脱。■

- 上一个藏品: 邱汉桥论中国画的时代精神

- 下一个藏品: 拍场史话:朱熹的书法册页曾在拍卖场被盗