俗语入书法:展厅中的大白话流行语

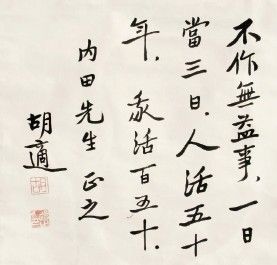

胡适书打油诗

胡适书打油诗

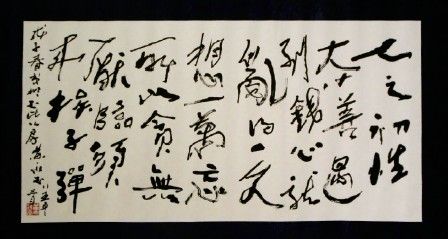

黄永玉作品

黄永玉作品

网络流行语书法

网络流行语书法

书法这种传统艺术,和古代语言文字关系密切。今人的作品,多写古诗古语或仿古诗古语。但也有少数,写的是大白话流行语,在书法展览中显得格格不入,挑战了多数人的欣赏习惯。

俗语入书法:展厅中的大白话流行语

文_李勇

“世界长大了,我他妈也老了”

黄永玉九十画展今年秋天在北京国家博物馆举办,油画、国画、雕塑、其他类艺术设计,还有十几幅书法作品。书法作品的尺幅都很大,大概是根据展厅情况定制的。

书写内容体现了画家的老顽童品格,似信口直言又独具匠心、耐人寻味。

“每一个勇士都带着精神枷锁。”

“人之初,性本善,遇到钱,心就乱。得一千,想一万,忘所以,贪无厌。临头来,挨子弹。”

“吹灭读书灯,一身都是月。”好句子!不知是谁的原创。

“人说八十不留饭,大伙吃给他们看。”对联上还横七竖八地签着朋友们的大名。

尤其是这一幅:“世界长大了,我他妈也老了。”最吸引眼球。

有些观者,大多在网上看到此图,纷纷发表议论,感兴趣的不少,不理解的也很多。不少网友表示对该作难以认可,有的说写得丑,有的说是涂鸦之作,有的说态度不严肃把群众当猴耍,有的干脆不客气地调侃:这他妈的是书法吗?

究其原因,主要还是“他妈(的)”这个不登大雅之堂的俗语惹的祸。

黄永玉怎么看呢?他说,现在的书法展览通常都写古代人说的话。我呢,孔夫子说“吾生也贱,故多能鄙事”,我就是这样的。我更熟悉下层生活,我懂得他们的思维、语言,希望在展览上不老用古人的话、诗词,尽可能的范围内写些开心的话。我写了很多,现在拿不出来,如果拿出来大家会更开心。

其实熟悉黄永玉作品的人应该了解老画家的搞怪做派,他有庄严华美的大作品,也有诙谐调皮之作,构成他对生活的全面态度,华美和诙谐在老人的作品中越来越统一。

“他妈(的)”这个词在街头巷尾常能听到,但写在书法作品,以煌煌巨制悬于厅堂广众却没见过。正因为别人不写,艺术家才会去写。

有人说诗歌的特质是抒情,也不尽然。论抒请,骂人的话是最直接的抒情,人真到郁闷不平的时候,首先想到的不是吟诗,常常是爆粗口。朴素的《诗经》中有“人而无仪,不死何为”之类的骂人话,苏轼也有“颠张醉素两秃翁”这样的不逊之语,但总体上讲,单单是发脾气骂人是不成诗的。

我们在黄永玉书作中看到的是另一种情况,“世界长大了,我他妈也老了。”不是对人,而是对己,不是骂人的语气,而是深切的感慨,有如刘恒《狗日的粮食》这一标题中爱恨交织的口吻。

在展厅中看这幅作品,效果还是很强烈的,数丈的尺幅,高悬于厅堂,书者像是在画林中的老树枯枝,错落穿插,意在整体,最后的“了”字笔画显得过于粗壮,但不那样又不能占住空间,结束得不够有力。语言的不拘常格也促成了书法表现的打破成法。

“图样图森破”

2013年9月初,北京大学第二教学楼的墙壁上,挂上了一幅幅书法作品。学生们发现,在这些书法作品中,竟然出现了“喜大普奔”、“萌”、“亲”、“图样图森破”等网络用语。

不少北大学生听到消息过来拍照,很快这个现象就发布在网上,更多的学生去围观。“在网上看到二教挂上了‘经典’艺术品,一定要过来拜一拜。”一位北大学生说。

“喜大普奔”(亦作普大喜奔),网络用语,喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告的缩写,表示一件让大家欢乐的事情,大家要分享出去,相互告知。在一些网友的使用中,也含有幸灾乐祸的性质。而“图样图森破”则是“too young too simple”的音译,也被广泛地用于网络中,带有调侃的意味。

网络用语写成书法作品出现在教学楼引发了校内外的热议。有些北大教师说,他们很难理解这种方式,认为教学楼是学习的地方,很严肃,应该挂一些陶冶性情、给人带来向上力量的艺术品。不少学生倒认为,教学楼里挂网络用语的形式“非常新潮”,在北大未名BBS和大学生热衷的人人网上,展开了一些讨论。有学生认为教学楼里挂一些轻松诙谐的漫画、网络用语的书法,能让经历了紧张课堂学习的学生走出教室就能感受到轻松,“看到就笑了,笑了就不累了。”有的学生说:“这才是北大的兼容并包。”不过“兼容并包”持续没多久,两天后《图样图森破》等作品就被撤下了。

书写这几个网络流行语的胡志平说:“我希望结合北大的特点来创作—些与众不同的作品。作品展出的时候正是北大开学,这些青年学子对网络也很熟悉,我就想把他们熟悉的网络语用艺术的形式表现出来。反复思考了很久,尽量挑—些中性的词。哪个字对应哪种字体我也是仔细琢磨过的,譬如“亲”字用大篆来写,是因为我觉得这个字符合大篆古色古香的气质。现在年轻人都觉得书法艺术离自己很远,我这样创作就是想让学生有亲切感,用书法来表现生活的情趣,唤起他们对书法的热情。”

北大方面把这几幅作品撤下,显得很小气。这件事能在网络形成小小波澜,与其说是因为网络流行语,还不如说是因为北大。在北大的一展一撤似乎代表了传统深厚的北大文化立场,其实没那么严重,可能只是教学楼管理者谨小慎微、怕担责任,网上有人议论,还真以为发生了什么骚乱。

仅就这几幅作品看,形式很传统,不过写了几个能让年轻人会心一笑的流行词。只是照抄,并无有趣的化用,从趣味和诗意来讲,都不高。远没有“我他妈也老了”有趣。不过书写者注重展览环境,注重与观者的交流,希望与年轻人互动还是值得赞许的。

“要怎么收获,先那么栽”

俗语就是大白话,古时也有白话,像黄庭坚《诸上座帖》那样的法师语录就是带着方言味的古代白话。“书圣”王羲之的很多字帖是书信,其中有大量的日常用语和应酬语,也谈不上什么雅驯,就是说古代书写中不乏俗语。要追究起来,诗文也是兼容俗语的。有些大诗人的好诗也是家常语,像“人攀明月不可得,月行却与人相随 ”,像“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”,如儿歌一样,非常朴素。

白话文成大气候还是五四文学革命以后的事,用毛笔字写大白话也真正成了普遍现象。胡适是倡导白话文的大功臣,他自己虽诗才一般,却勇于为新诗铺路,著有《尝试集》,走出了新诗的第一步。他经常题字,写的往往是自己的观点或诗作,比如“大胆的假设,小心的求证”,是他经常题赠给年轻人的名句。他还曾写过“要怎么收获,先那么栽”,意思通俗直白,加上标点,完全不是传统书法趣味。

白话文学的最大难题是写诗,古典诗艺术高度成熟,形式也非常完备。不用那些形式写,还叫不叫诗?怎么写诗?什么是诗?是白话文学提出的新课题。上世纪二三十年代的作家们用不同创作在回应这一课题。人们渐渐明白诗意并不须借助整齐的形式和谐的韵律,它是人情感的内在律动。

胡适这一代新知识分子,传统学样深厚,书法都有幼功,也经常挥毫泼墨,题赠与人,但为了赞助新文学,公开场合写字往往不拘旧格式。他们要收获新文化果实,自然不会守着传统的耕作方式。

现在的书法家自然没有胡适那一辈大学者的胸襟,他们只是要把书法搞得像书法,表面上越像传统形式越好,而在精神上离传统却越来越远。书法并不能脱离文字意义的表达,传统书法是以文达意,以书宏文。没有自己的文意,只知抄抄写写,打造书风,传统精神就丧失了大半。抄一首唐诗和写“图样图森破”在精神高度上难分高下,在构思上后者还要高一筹。把这样的小玩意也要诚惶诚恐地摘下来怕人看见,这样的做法若北大老前辈胡适地下有知,会苦笑一声吗?

书法活下去,要保留传统,还要能与当代生活互动。要能融汇现代语言,表达真实生活情趣,当然这需要真正的诗才,书写几个流行词汇还只是小儿科的做法。大白话、流行语、俗语可以写诗,也可以入书法。没有可以不可以,只需看有趣无趣,高级不高级。真正的艺术是才华的凝结,本来就不是唾手可得的。

- 上一个藏品: 关于《积玉桥残刻》

- 下一个藏品: 工笔重彩技法被评为国家级非物质文化遗产