20世纪30年代的书法美学成果

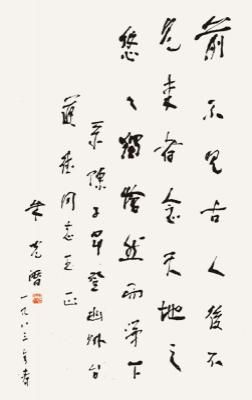

宗白华书作

宗白华书作

朱光潜书作

朱光潜书作

□毛万宝

张荫麟在《中国书艺批评学序言》的开端部分即指出,书法作为艺术,是以汉字这一“中国字形”为创造材料的:“此种以中国字形为材料之创造,吾人试名之曰‘书艺’。此艺,在中国至少已有二千余年之历史。使二千余年来关于此艺之经验与判断而完全根据于一种错觉则已,如不尔,则我国之语言符号,必有其特殊之可能性,使得成为艺术之材料,而此材料必有其运用之原理,于以构成一艺术品。”

其后,围绕该“材料”论,张氏又进行了或穿插或连贯的深入探讨,而为我们带来了许多难得的独到见解。这些独到见解,主要表现于如下几个方面:

首先,张氏认为汉字虽源自象形,但当时(上世纪30年代初)已全部而彻底地符号化。即便其中的“象形字”,“已使其与所象物之关系,绝非直觉所能认识,若‘马’字之与真马,‘鱼’字之与真鱼,苟非深习中国字之人,决不能一望而知前者为后者之代表也。就感觉之观点而论,象形字之代表的作用,可谓全失。即其不失,亦非书艺之所资。‘马’字或‘鱼’字之所以能具美的属性,绝非以其能寓吾人对马或鱼之某种姿态所引起之情感,此极明显之事实也”。张氏的观点今天看来已很平常,因为大家早已普遍以为汉字的本质不在“象形”而在“表意”,但在20世纪三四十年代可显得不同寻常啊!那时,鲁迅有句名言叫做汉字是“不象形的象形字”,不仅如此,直到60年代初,美学家宗白华撰写《中国书法里的美学思想》还把汉字的象形性当作“中国人写的字能够成为艺术品”的两大原因之一。

其次,张氏认为汉字的字形对书法具有强大的约束力,书法创造必须在充分尊重汉字字形的前提下进行。即是说,书法无论怎么艺术化,都不能随意“改变字形,如增损笔画及颠倒位置”等。他极力主张:“书艺非纯以意匠运用‘线条’之美术也,线条结构之大纲已大部分为非艺术的原因所断定,而艺术家必须受此大纲之束缚。故书艺上所容许之创作自由,在一切艺术中实为最少,唯尚未少至无情感表现之余地耳。”张氏这一主张,不仅在当时是正确的,即便直至今天也依然正确。回想当代书坛,从80年代中后期开始,有一批画家与青年书手出于“创新”“现代”之虑,竟在“书法作品”(其实已不能叫“书法作品”)中随意改变字形,要么将汉字“图象化”(如“’85现代书法展”中的一些作品),要么打破原有汉字结构形式(如初期“流行书风”中的一些作品),要么杜撰“伪汉字”(如“书法主义展”和“学院派书法展”中的一些作品)。可这些妄举的结果,无不一一走向死胡同,被历史所无情淘汰。

最后一点就是,张氏认为汉字的点画可“在二度空间上造成三度空间之幻觉”、可“无限变化”,更可“凭其本身之性格”“表现情感”,从而准确地揭示了汉字字形能够成为书法材料的三个重要因素或原理。他在文中写道:“中国字由‘笔’组织,就形学上言,‘笔’乃平面之限分;就感觉上言,‘笔’亦表象立体,书艺似亦如绘画然,在二度空间上造成三度空间之幻觉。吾人,试观赏一写成之佳字,而暂将其形学上之二度性忘却,则觉此字之各部分非坦然相齐,而与其背景同在一平面上者;却是模棱有骨,或丰腴有肉者。故就感觉上言,一笔实为一形,形之轮廓则为线,故书艺之主要材料,非仅为线,抑亦兼形。然就此一意义言,‘笔’亦可称为线,为较粗之线,因形学上有长无广之线,感觉上实不存在也。下文用线字即从其广义,而与笔互通。中国字之笔法,虽大别仅有八(‘永字八法’),而每一法之轮廓亦运笔方向可无限变化,故中国字形之大纲虽已固定而尚饶有创造之余地也。”“(包括点画在内的)线,单凭其本身之性格即可表现情感,此盖为不可否认之事实。线亦如色与音然,具有一种抽象之情调、之生命(如‘横线寓安定静寂之情感,竖线肃穆、尊严、希望之情感,曲折线冲突活动之情感,而曲线则公认为柔软、温存,而富于肉的欢畅者也’)。”据笔者陋见,张氏所揭示的三个因素或原理,其一、其二前人与时人均从未道及,其三前人与时人虽有所涉及但又从未予以心理学上的阐释。故而,可以肯定地说,张氏对汉字点画美学潜能与价值的认识,在书法美学史上是具有开创意义的。

张氏的书法材料论除重点剖析“中国字形”外,还顺便推及显现“中国字形”的颜色,他说:“形不能离色而见,故色亦为书艺材料之一,欲使形显于目,至少须用二色:一本形之色,二背景之色。书艺之用色,仅限于最低度之需要,而无取于众色之杂错者,盖有其故。故用形线及众色之杂错,以成其美者,为图案画。在图案画中,形为可自由变化之原素,吾人得以形驭色,而于纷杂中求统一。纷杂中之统一者,美之重要条件也。其在书艺,形受成俗之束缚,而不能随意变化,使与复杂之颜色相谐协,故书艺之用色之简单乃其工具之自然限制也,其不用浓淡之变化亦同此理。”

很显然,在这段文字中,张氏继认定“色亦为书艺材料之一”之后,便通过与图案画之比较,揭示了“书艺之用色,仅限于最低度之需要”的终极原因在于:书法之“形”(即“汉字字形”)不能“随意变化”,色简正好与形简“相谐协”。

至于书法为什么单单选择黑白二色,张氏没有像有的后人那样一直追溯到我国殷商时代出现的《易经》思想,而是朴素地认为“盖为实用及习惯所断定”,只不过在不自觉的状态下,非常侥幸地暗合了西方现代色彩心理学的测验结果:“黑白互为补色”,“为最适之配合”“为最悦目”之配合。

张氏这一书法择色论,单就使用宣纸情况而言,基本上不成问题。但转向宏观考察的话,还有诸多不尽符合史实的地方,比如先秦时的甲骨文、金文、石鼓文,秦汉时的小篆、隶书,魏晋时的行草,唐宋元时的楷、行、草,以及明清和现当代的大量楹联(包括春联),基本上都不是“白底”,相反却有或深或浅之其他颜色在。书法以白色为底,在时间上既出现很晚,在空间上亦分布不广。即便以今日展厅为例,白色为底的作品固然占绝大多数,但以其他颜色作底色的亦比比皆是,而且后者更易吸引评委、观众眼球,更易受到追捧、占据获奖名额,有人甚至感叹当代书坛已进入一个“好色”的时代。在这种情况下,如果我们还把底色之“白”作为书法背景色的“美学规定”,那就未免太主观化了。事实已经表明,书法择色只在“本形之色”上具有单一性与稳定性,而“背景之色”则体现为多样性与不确定性。所以,我们今后在继续探讨书法择色问题时,只须锁定其中的“本形之色”——墨色即可。

作为书法美学重要探讨对象的书法欣赏,张荫麟也给予了极大关注,而且这种关注是从“问题意识”开始的:“作者曾极力避免一问题,今可提出矣。此问题如下:‘凡艺术必须有普遍性。其作品所表现之情感,当为一般常态人所能领略,而其所领略者当大致相似,即就最低限度言,其美之感动力,亦当不以国界为限。今书艺似不然。中国画,西方人能欣赏之,至于中国书艺,虽西洋人与中国文物接触已逾三百年,至今似尚未有能言其美者。即现在中国人之欣赏此艺术,亦极少数,得毋彼等特中科举时代之遗毒,特囿于传统之偏见,而书法未足为真正艺术欤?’吾料蓄此疑者当不少其人。”

张氏所及之问题,在今天依然存在。只是很少有人能从书法美学立场予以阐释。于是,人人都知道书法欣赏是很难的,可并不知道为什么难以及难在何处。笔者想,假如人们能读一读张氏对书法欣赏条件的揭示,那么关于书法欣赏不易进行的有关疑问,就会得到彻底化解。

细读《中国书艺批评学序言》,你将发现,张氏在提出上述问题之前,有段文字便道及书法欣赏之条件:“观赏者对于书艺之技术须有相当之素养。至少须能追溯一字之‘笔路’,并知笔画之形态与其运笔方法之关系,能睹一笔画而大致上重构其创造之历程。”

而张氏正是凭此欣赏条件论来回答欣赏之难问题的:“凡一艺术品,其欣赏所需要之技术上的知识及经验愈多者,则能欣赏之人愈少,是故音乐、建筑及绘画上有许多名作皆带有‘贵族性’。书艺之表现因素所需求之技术上的知识,既如上文所指出,西洋人至今尚罕有深研中国书艺之技术者,则其罕能言书艺之美,自无足怪。现今中国人欣赏书艺者之少,亦同此理。”

张氏的欣赏条件论,在某种意义上,就是要求观赏者具有一定创作实践经验,深知什么样的技术会带来什么样的效果,唯如此,方可通过眼前的笔画形态去重构(即还原)它的创造之历程,一如宋人姜夔所说:“余尝历观古之名书,无不点画振动,如见其挥运之时。”

由欣赏条件论,张氏又向我们披露了他对书法欣赏机制的认识:“吾人之观赏字艺,非呆然以目凝注之而已也,作一字时点画撇捺之动作,顺逆回旋之势,抑扬顿挫之致,观赏者盖在想象中一一重现之。观赏者不啻循创造者之历程而加创造。故艺术家在创造历程中所感觉之纯熟、之畅适、之雄健、之温柔,吾人可于笔画中感觉之。”“(书艺欣赏)须要观者在想象中重现创作活动。”

以我们今天掌握的有关文献来看,谈书法欣赏机制问题,张氏并非唯一的最早者。与张氏几乎同时的朱光潜,于欧洲留学期间(1925-1932)撰写《文艺心理学》一书,也曾道及书法欣赏机制问题,只不过具体内容不同而已,他说:“某境界的某种心情都由(书家的)腕传到笔端上去,所以一点一画变成性格和情趣的象征,使观者觉得生气蓬勃。作者把性格和情趣贯注到字里去,我们看字时也不知不觉地吸收这种性格和情趣,使在物的变成在我的。”但在成果问世时间上,张氏早于朱氏,因为张文发表于1931年,而朱著一直到1936年才由开明书店出版。

至于张氏对书法欣赏内容及标准问题的论述,不要说与张氏同时代者无人涉及,就是直到1980年代初书论界亦表现沉默。

在张氏看来,书法欣赏主要包括点画(张文称作“笔”“单笔”或“线”)欣赏与结体(张文称作“笔之结构”)欣赏,它们各有不同之标准。其中,点画欣赏的标准在于点画不能有丝毫之填改,结体欣赏的标准在于能否做到“体”与“势”上的“平衡”与有“韵节”。将标准提出来固然不易,但我们觉得更难能可贵的,还是张氏对所提标准的论证,回答了“为什么要确立该标准”的问题:

有填改,则一笔之内墨有浓淡或形有参差而露补缀凑聚之痕迹。如是,则一笔实分裂为不相谐协之若干部分。观者既不易举而综合之,且其注意又分散而不能集中以循一定之方向转移。故观者但觉精神之弛懈而不觉其紧张。

有填改,则数笔相叠以为一笔。数笔相叠则互相蔽混,而无一笔之原状得见。譬如众味相调,则舌不能感其原味;众色相杂,则目不能析其原色。笔之原状不可见,则不易或竟不能重构创作之活动,而力之表现大部分有赖于观者之重构创造活动。

吾人观一字之姿势,则引起己身在同类姿势时之所感。吾人身体以在平衡状态下为最舒适,故平衡之结构特别能引起快感。

吾人之追循一有韵节的形式也,当其感觉第一部分时,希望或预备有相似之次部分,而果实现,如是继续数次,希望之实现即为快感之源。

由上可见,张氏谈书法欣赏,从欣赏条件到欣赏机制,又从欣赏机制到欣赏内容及标准,环环相扣,不仅具有极强的逻辑性,而且具有极强的系统性与完整性。这点即便在六年后以“书法之欣赏”为题撰文的邓以蛰那里亦未做到。《书法之欣赏》原计划写“书体”“书法”“书意”和“书风”四篇(节),结果只写了前两篇(节),分别发表于1937年4月出版的《教育部第二次全国美术展览会专刊》和1937年5月出版的《国闻周报》上。就写出的文字看,除引言部分高扬书法美学地位带有一定“书法美学”色彩外,余者却迷恋于“书体”与“书法”(技法为主)的“历史转述”,如果说有什么新意的话,那也仅仅体现于文中用了几个西方美学术语(如“形式”“美感”等)而已。文章的立意本在谈书法欣赏,可读者竟无法从中看到一点儿谈书法欣赏的文字,真令人大惑不解也!

细读张氏的书法欣赏论述,我们还感到,作者同时兼顾了共性因素与个性因素。所谓共性因素,指的是书法欣赏与其他艺术欣赏间相同的一些因素,如其中的条件论,作者就认为,书法欣赏一如音乐、建筑与绘画欣赏,都带有“贵族性”,并且需要很多技术上的知识及经验。稍后所论书法欣赏内容及标准中的平衡与韵节两点,亦为其他视觉艺术所必备。这些共性因素的揭示,意义十分重大,有之则等于从欣赏论角度论证了书法作为艺术的普遍性与书法作为艺术的合法性,若无之,人们就有理由怀疑作者关于“中国书艺为一种艺术”的判断。可又不能仅仅局限于揭示共性的因素,否则,便无法让作者的另一个判断——“书艺为一种具有特长之艺术,与其他艺术等有同等价值”——获取欣赏论上的认定。于是,作者对书法欣赏机制与点画欣赏不可填改这些个性因素的描述与论证,就显得不可或缺。由此可见,张氏的书法欣赏论是一种真正美学意义上的欣赏论,而远远不同于那些就书法欣赏谈书法欣赏类的文字。(下)

- 上一个藏品: 解读黄庭坚《论书》

- 下一个藏品: 工笔花鸟画创作:借物抒情汲古铸今