南宋白玉蟾其人其书:道法自然

白玉蟾《足轩铭》

白玉蟾《足轩铭》

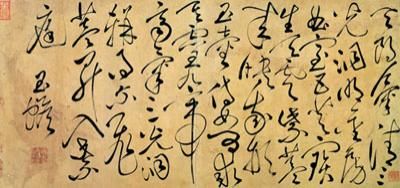

白玉蟾《天朗气清诗》

白玉蟾《天朗气清诗》

□曾如影

道教南宗五世祖白玉蟾,有宋以来,谈道者罔不推为正宗。白玉蟾雄于诗文,善书画,是岭南地区有墨迹传世的第一位书法家,开创了岭南书法的新篇章。

一、生平行迹

白玉蟾(1134-1229),原姓葛,名长庚,字如晦、以阅、象甫、白叟,号海蟾、武夷散人、神霄散吏、紫清真人、琼山道人、云外子、海琼子、白真人、海南翁等,祖籍福建闽清,生于广东琼州(今海南)。祖父葛有兴,到琼州执掌教育,父葛振兴随往。祖父、父亲相继去世后,母氏改适,至雷州,继白氏,改姓白,名玉蟾。

白玉蟾天资聪敏,博洽儒书,绝伦龆龄,得祖父教导,七岁能诗赋,背诵九经,十岁自海西来广城应童子科,主司命赋《织机》诗,应声咏曰:“大地山河作织机,百花如锦柳如丝。虚空白处作一匹,日月双梭天外飞。”主司意其狂,弗录。白玉蟾拂袖而去。不久祖父、父亲相继亡故,母改嫁,继而又作古,再而就是遭继父逐……家境变故接踵而至,白玉蟾经历了常人难以承受的磨难,故而厌秽风尘,臊腥名利,慕长生久视之道,喜神仙变化之术,毅然从道。

16岁那年,白玉蟾离家云游方外,一路上历尽艰辛。他曾赋诗:“寸心铁石壮,一面冰霜寒。落笔鬼神哭,出言风雨翻。气呵泰山倒,眼吸沧海干。怒立大鹏背,醉冲九虎关。飘然乘云气,俯首视世寰。散发抱素月,天人咸仰观。”(《少年行》)也正是由于这般昂然的气概,他虽经历种种“人情不似吴笺厚,世路常如蜀道难”(《次韵紫岩潘庭坚》)而从未退缩。

南宋淳熙三年(1176年),混迹穷途、辛苦憔悴的白玉蟾于东海滨遇道教南宗四世祖陈楠,遂拜之为师。淳熙十年中秋,陈楠始授法于白玉蟾。陈楠游方外,必与白玉蟾俱行。白玉蟾九年始得其道。庆元三年(1197年),白玉蟾再入武夷痴坐,九年后出山。嘉定六年(1213年),陈楠复出于武夷,悉授诸玄秘于白玉蟾。嘉定十年,白玉蟾始收彭耜、留元长为弟子,之后广收门徒,建立靖治,开始传教活动。白玉蟾在创教时尊张伯瑞为祖师,自述其丹法源于张伯瑞(张伯瑞授石泰,石泰授薛道光,薛道光授陈楠,陈楠授白玉蟾)。从张伯瑞到陈楠,仅为师徒间的私相传授,并未形成宗派,从白玉蟾开始,才建立庵观,组成教团,行符设醮,传授丹法和雷法,正式形成道派。绍定二年(1229年)冬,白玉蟾解化于旰江(今江西省内),逝后诏封“紫清明道真人”。

南宗徒裔尊张伯瑞、石泰、薛道光、陈楠、白玉蟾为“南宗五祖”。白玉蟾认为契道之心是道、儒、释三家共同之源,强调修炼自始至终应以调心为要,静定无为,忘形绝念,融汇儒学、禅宗,提倡儒、释、道三教归一。

二、道心文才

白玉蟾一生著述极丰,著有《上清集》《玉隆集》《武夷集》《金华冲碧丹经密旨》《海琼问道集》《海琼传道集》《玉蟾先生诗余》等。白玉蟾卒后,其弟子彭耜辑其诗文四十卷行世,明人朱权重编为《海琼玉蟾先生文集》及续集,清人又再编为《白真人集》十卷等。

白玉蟾代表作为《道德宝章注》,后由元代赵孟頫抄写收入《四库全书》。《四库全书总目》称其《道德宝章注》“随文标识,不训诂字句,亦不旁为推阐,所注乃少于本注,语意多近于禅偈,盖佛老同源故也”,明代朱权赞道:“况先生博洽儒术,出言成章,文不加点,时谓随身无片纸,落笔满四方。其言皆囊括造化之语,儒者谓出入三氏,笼罩百家,非世俗所能也。”

白玉蟾长于诗文,《白玉蟾全集》收录了诗1200多首、词30多首,或应酬急就,或酒后放歌,或旅居题壁,或弟子问道,或伏案著述,所言有抒情言志,有写景状物,有求道修炼,还有家国情怀等,如抨击时弊之句“英雄受凄凉,娇娭饱粱肉”(《秋辞赋》其六)等。他的诗歌千姿百态,美不胜收。清代王时宇赞曰:“再三读之,其诗文之雄博瑰奇,诚如真人所云‘世间有字之书,无不读者’,于是,知真人固天仙才子。”

三、尚意墨韵

汉以降,人们已经应用纸张书写,但是由于沿海气候潮湿,纸张不易保存,自汉到唐几百年间,岭南地区都没有书法家墨迹传世。至宋代,岭南地区虽然有数人载于典籍,但有墨迹传世者,仅有潮州刘昉、雷州白玉蟾而已。不是以书画家身份行世的刘昉其墨迹意义并不大,而横空出世的白玉蟾在岭南绘画史、书法史上有着很高的地位,给沉寂远古的岭南地区书画艺术开创了新篇章。叶恭绰有言:“宋道士白玉蟾,琼州人。书法造诣甚高。书迹传世仅三,一存于北平故宫;一存关伯衡家;一存其沪寓。均作行草书,字大寸许,笔势酷肖陈抟云。”此中所言书迹仅三件,为行书《仙庐峰六咏》(现藏于上海博物馆)、行草《足轩铭》(现藏于北京故宫博物院)和草书《天朗气清诗》(现藏于台北故宫博物院)。

行书《仙庐峰六咏》,即叶恭绰旧藏本,曾刊于日本《中国书道全集》,自书七言绝句六首,纸本手卷,纵31.5厘米、横157.4厘米。此作分别吟咏庐山丹光亭、藏丹岩、梯云栈、听鹤台、宣诏石、整衣坛六景。该诗卷写得闲淡清爽,恬静自得,娓娓道来,可见淡定雅致心性。有论者评道:“写得天骨开张,字势雄强,结体奇峭,骨力劲拔,将颜筋柳骨同《瘗鹤铭》的清高闲淡、舒展奇逸融为一体,显得气格十分高古。”麦华三云:“然以陈抟临石门册子集联‘开张天岸马,奇逸人中龙’十字观之,则玉蟾笔意,不难想象得之,康有为得法于陈抟,上追《石门铭》,书名遍中外,论者尊为碑派泰斗,而白玉蟾于数百年前,开写碑风气于先,康氏集大成于后,可谓后先辉映矣。”《仙庐峰六咏》款署“紫清白玉蟾”,款字不忘炫耀皇帝之恩典,方外之白玉蟾所谓的“米大功名何足数”(《将进酒》)难以置信。谁言神仙没有好名之俗念?

行草《足轩铭》卷为纸本,纵32.5厘米,横81.5厘米,此作共22行195字,为白玉蟾给友人周耎长高士所书。卷中语云“宝庆丙戌(1226年)万事足”,白玉蟾时年92岁。此诗卷笔势劲健清爽,肆意纵横,一任自然,满纸灵气,笔断意连间气韵流贯,结体放逸舒展而不失稳健,为白玉蟾的代表作。顾复《平生壮观》录云:“其草书锋正颖圆如怀素。诗词亦工,留在人间诵说无斁,神仙不能免好名之习哉!”

草书《天朗气清》四言诗卷,纸本墨迹,纵24.5厘米,横52.5厘米,全诗11行共50字,款署“玉蟾”,见载于台湾《故宫历代法书全集》。白玉蟾学问宏富、道行高深,自然笔下气象超然脱俗,非同凡响。白玉蟾此四言诗卷洋溢着清逸的道气,令人读之俗虑顿消。其草法源于唐怀素,取势纵逸,激荡奇崛,随心所欲。马宗霍《书林纪事》云:“宋真人白玉蟾,蓬头跣足,一衲弊甚,而神清气爽,喜饮酒,不见其醉;随身无片纸,落笔满四方,大字草书若神龙飞动。”刘正成《中国书法鉴赏大辞典》录云:“清爽疏朗,和谐统一。似龙蛇飞动,如龙翔凤翥。虽字字点画不相连引,却有笔断意连之意。虽线条多圆转流丽,却有折锋以阻其流之境。线条的旋律流动,以其清轻之笔,如高山流水,有清泉洗心之感;回环往复,有白云怡意之趣……在章法上,或大小相间,或自由穿插,俯仰依让,各有情态,或将繁复环绕的笔画一以贯之,或左挥右洒以气贯注。”

美学思想的解放带来了创作的全面释怀。宋人书法思想崇尚意趣的表现,无论是理论还是创作,都叛逆了唐人“尚法”的艺术主张。坡翁主张“意造无法”,尽情得意,以至忘形。创作思维变易,艺术形态也随之改变,坡翁肥腴、山谷抖擞、元章刷字等,实则是时代美学思想的印记。唐之《祭侄稿》,鲁公即便悲恨交加,血泪倾诉,还是能秉“法”而书,“法”为至尊,情再滥仍然是以理抑情。“诗人心与物俱化,对景无思诗自成”(《武夷有感·约束》)的白玉蟾美学观就是“诗不求工贵适情”(《景泰山送友人》),任兴所适,意韵妙生。老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”崇尚自然乃是道家的思想根本。艺文相通,书为心画,这也体现出了宋人尚意的美学思想。

艺而不道者乃俗,乃道而艺者为雅。韵,俗者不可读,“笔间哪可得”?以形质而求姿媚、形似、逼真,乃技;以神似、意气、妙理而求形外,是可表韵也。是故,韵之色、味清雅淡泊、萧散简远,味蕴含蓄其中,着意遗形,笔简意赅,当为胸次高超者之所为。儒、释、道三教合一的哲学思想加速了艺术韵味的发酵和表现,韵味是儒、释、道思想融会的审美观里不可缺少的因素。白玉蟾虽然没有论述书法的诗文,但其论画诗歌也反映出了他的艺术精神追求。白玉蟾歌云:“不兴饮尽孙权酒,正欲画屏笔脱手。一点凝墨状生蝇,剔之不飞心始惊。献之兴来拈起笔,笔如解飞自钩掣。戏染松烟作牸牛,脱似偃角眠沙丘。萧贲深得鹤三昧,胸中不与造化碍。一幅素绢如片天,雪翎欲起凌苍烟。……仁老胸中有雪月,画出梅花更清绝。鲁直嗅之嫌无香,幻出江南烟水乡。……古人去后无人学,学者往往得皮壳。鬼神却易狗马难,匠世未能窥一斑。见君丹青与水墨,下笔剜出心中画。一发才精百发精,留取后世不死名。”(《画中众仙歌》)研艺悟道,尚意一“幻”字“与物俱化”,道家思想至理也。从“一发才精百发精,留取后世不死名”中,更可读出白玉蟾的执着追求和自信。清代金农《冬心画梅题记》云:“白玉蟾善画梅,梅枝戌削,几类荆棘,著花甚繁,寒葩冻萼,不知有世上人。”陈永正《岭南书法史》言“白玉蟾亦善画竹,书画同源,故白氏当吸取画法入书,其草圆美处当似梅瓣,劲峭处当如梅枝竹干”。

宋代士大夫于禅理沉浸很深,表现出的不只是意趣跳跃,还有那份清空适逸。葛兆光《禅宗与中国文化》这样说道:“文人士大夫向禅宗的靠拢,禅宗的思维方式渗入士大夫的艺术创作,使中国文学艺术创作上越来越强调‘意’———即作品的形象中所蕴藏的情感与哲理,越来越追求创作构思时的自由无羁。”万物混化,物我同一,提笔作书,笔下之法则随着情感的放纵,“法”递进为“情”,“情”里蕴禅含道。白玉蟾草书入晋格,得“二王”遗韵,承怀素、张旭衣钵,受黄山谷影响极深,笔墨气象所传递的信息也正好吻合了宋人无拘无束的自由精神追求。“无意于佳”乃是士大夫艺术精神的有意而为,而道家思想“道法自然”,庄子有言“以神遇不以目视”,白玉蟾本是心灵崇尚。黄山谷有诗《题子瞻墨竹》表达了这般思想:“眼入毫端写竹真,枝掀叶举是精神。因知幻化出无象,问取人间老斫轮。”黄山谷论画好用“幻”字,道意禅理也。白玉蟾亦然,诗录:“世间此画知有无,幻出栖雁三四只”(《赠郭承务芦雁》),又如“画到妙处手应心,心匠巧甚机智深”(《赠画鱼者》)的见解,这与黄山谷“心不知手,手不知心”的思想如出一辙。手之技巧能充分表达心之所思,心手相应,“得之于手而应于心”,故能忘我,了然于口于手。化物于心,适情尽兴,“于物无相”自然丘壑在胸,当会胸有成竹。

白玉蟾传世书迹虽仅为三件,却为远古蛮夷岭南地区带来了清爽之气。黄宾虹对白玉蟾的书艺给予了高度的评价,其《题白玉蟾》云:“神灵护翰墨,不胫走南北。展卷惊龙蛇,张颠变逊色。”曹宝麟论白玉蟾:“上承张旭和怀素,下开明代草书风气。其书点画流走,笔势矫健,可以称得上是黄庭坚后一人。”

- 上一个藏品: 不宜过于夸大书法作品的形式功能

- 下一个藏品: 贾平凹印象:所画文人画如同儿童画